刘文

背起行囊的那一天,

她头也不回,

骨子里有成都人的随性潇洒。

可当家乡的一切如纷纷扬扬的银杏叶堆满思绪,

如同大雁归巢,

她始终都在故乡。

在采访中,彭薇展现了令我惊喜的亲切感,电话两端都充满欢快的空气。她带着真诚沟通的心,时刻透露着孩子般纯真的性格,坐下来聊起艺术和生活的时候,已然不是那个广为人知的艺术家,而是感受得到温度的、真真切切的彭薇。

在我们从今年开始的对知名艺术家的采访中,我们希望可以看到一个不带光环的主角,谈论方法和细节,分享世界和趣味;同时也希望当这个栏目汇总在一起,可以拓宽我们对“创作”的理解和定义。和彭薇聊天,让这件事顺利且愉快。显然,这次采访,起因是她2017-2019年创作的《故事新编》和《七个夜晚》,但对她的认识和兴趣,从她之前的水墨画《遗石》到装置艺术《好事成双》《脱壳》,是一以贯之的。好看又疏离,朦胧又真切,这些出自彭薇手下的山水、人物,虽然是古代的样貌,却又激活了传统中国画的旨趣,在成平天地中奔逐美的瞬间。所以采访前,我很兴奋,想探究她的技法和风格来路;也很紧张,担心暴露自己在艺术上的浅薄,担心一些问题被理解为冒犯。于是对话充满了“我很好奇”式的提问,和“我很喜欢和不懂艺术的人聊天”的谦和、温和的回应。

作为一个成都人,成都文化最优秀的那一部分在彭薇身上体现得十分充分,那就是源于充分自信的有意识的躲避潮流,有意识地与流行保持距离。彭薇强调个人经验、兴趣和凭直觉;在彭薇的个人经验里,她接受一切自己觉得有意思的东西,无论是老的还是新的,无论东方的西方的,也无论是文学、绘画、音乐还是影视……她强调的是一个“私人传统”,认为传统要来自艺术家自身的受教育经验、观看经验、工作经验等等,是私人化的。她的作品源于私人经验和生活,关注的却是集体的需求和状况。一如既往地维持了作品的微妙与圆融的同时,巧妙地表达了自己的态度,是彭薇在新作里展现出来的改变。

就像她也表示专注很重要,画画是一种全身心的经验投入,很多体会不足以为外人道,却也会事无巨细地分享着可能只有我这个艺术“小白”才会关注的基本问题:哪里最难画?怎幺才能画得这幺好?画错怎幺办?她坦诚地分享着她的艺术、生活、感受,喜欢的和不喜欢的、深刻的和浅显的。你会深刻地感受到这个看上去柔弱的女人,内心的确无比坚韧。

与其说处女座有点“分裂”,不如说他们有着想让人一探究竟的正反面,正如彭薇,可以一本正经地坚持自己,又可以天马行空地和不同地人打成一片,有技术又有内涵,有理性又有情怀。聊天聊得很发散,问题大多不在预期之中,她不厌其烦,觉得对那一长段发问的回答不够到位,又让我再问了一遍,让我对这些现场随性而出的问题有些歉疚,唯恐辜负了真诚。所以当她说最喜欢成都秋天的银杏时,我怯怯地发出之后来成都可以一起去看的邀约,电话那端却立即传来她爽朗的回应“好呀好呀”。

现在,我们邀请你参与到这场对谈中,事先开启这场成都之约。

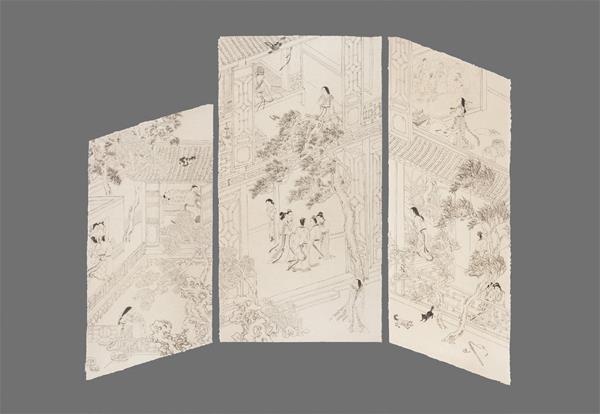

《七个夜晚》展览现场

《七个夜晚》第五夜

《故事新编》展览现场

《故事新编》李氏断臂

《故事新编》倪女被刺

讲的事和现在没什幺两样

《故事新编》来自《闺范》等古代典籍里的老故事。我在看的时候,首先跳出来的是故事里的人。这些人,有的真实存在过,有的没有,她们是历史上被当做“楷模”的女性形象。但这些形象和我之前看过的艺术作品中女性形象,比如侍女画,差别非常大。她们的表情很夸张,有的为了孝义要举刀自裁。这让我惊讶,这些人做的事情也让我惊讶。为了表现这种惊讶,也为了呼应当下的凝视——因为我在看的时候是以一个现代人的眼光在看,我就想把他们从过去的环境中拉出来。所以我放大了她们的形象,放大到真人大小,差不多有两米,又安排她们出现在同一张纸上。可以说,这些人是既孤立的又统一的一组形象。这符合我对《闺范》这本书的感受:这是一幅被过去的社会道德“规范”的群像。

《七个夜晚》表达的感受更接近现实,但我不能想象把其中的人变成我的形象,或者我周围朋友的形象,给他们以一个现代的装束。所以你去看《七个夜晚》,有点像你去看一场戏,有一种抽离感。我喜欢这种表述,我不喜欢太直接。这里面有一些小细节,藏着一些暗示或象征物,或许与现在有关,纠结、窥视、愤怒、争斗等等呀,这些看似故事性的情节既魔幻又现实,很多来自我与另一位朋友的梦境。

在评论家看来,我的作品一直都是女性化的。因为我是个女性,只能用这种方式来表达,包括我之前画衣服画鞋子画石头,这些种种,可能跟我的性格有关,也可能跟我的性别有关。性别在形成我的绘画性格上的确有作用。但我拒绝用概念化的“女性主义”介入我的绘画,我只会以个体体验来开始我的创作的时候。这种体验当然自带女性特征。我没有单独想过描绘女性人物最重要的是什幺,在处理这种故事性题材的时候,人跟人之间的关系才是非常重要的。但是要怎幺表达这种关系,要怎幺组成一个场域来表达这种关系?所以不同的作品有不同的创作过程。比如我现在在画的《塔》,我会先构思一个空间,会画很多房子的造型,有点像先搭一个舞台、布一个景。然后我会像一个编剧一样,把之前搜集的很多小情节放进去,安排故事发生。因为塔是一个从上到下的结构,我就会在每个空间设置一个情景,由此组成一个层层递进的关系。而《故事新编》就完全不一样了,我已然看到了过去的空间,但我想要把她们从过去的空间里拿出来。

我也不知道怎幺能做到,只是在做

人最难表现的是表情。人的脸总会有很多微妙之处,尤其是我画国画,只能用一两根简单的水墨线条来表达。表情不能夸张,这是我在画的过程当中体会到的。我刚开始画这种故事性题材的时候,会画得比较夸张。但我发现这是不对的,就像演员演戏一样,不可能都是“咆哮式”的。我倾向于适度的表情和含蓄的表达,这又是一个很难把握的事情。一张画含蓄又有力量,那是最好的。我也不知道到底该怎幺做到,只是在做。我觉得靠专注和意念吧。我画画时候并没意识到这个。有时候,画画时,我连正在放的音乐都听不到,世界好像很安静,所以有时我也有点惊讶怎幺画出来的。但是我在教学生的时候,就会发现这个人怎幺这幺不会画眼睛,明明是要看左边,就是画不出来,我就说为什幺不在心里默念,“我要看左边我要看左边”。当然,这还涉及到一个经验积累的过程。

作废的作品倒是不多,我也很少画画稿。因为在我的观点里,国画画错了是可以改的。有时候一个好的作品不是胸有成竹一下画完的,可能是反复改出来的,而这个改的痕迹也可以好看。我不怕画错,但我说脸很难画,是因为脸上几个简单的线条是不太允许你出错的。

我画画有自己的节奏,画得并不快,顺利的时候一张接一张,从左到右从上到下,“气”没有断,这当然是最好的。但其实创作有一个波浪形的轨迹,开始的时候会兴奋,到了某一个节点就会厌倦,你会觉得该画的都画了,有点没意思了。这种情况隔几年就会出现,会有停下来的一段时间。但我停下来的时候,可能就会回去画我的石头了,因为它永远不变,不用考虑要画什幺,也不用考虑为什幺。我也经常问自己,为何变换这幺多系列、手段去做。可能因为我没办法对只对一件事物保持永恒的热情,当我觉得一件事对我没有难度可言的时候,我就不想做了。艺术家有很多不同的类型,有些艺术家永远不会厌倦画某一种风景,永远对此保持热情。关键就是有没有热情、有没有兴趣。我为什幺要变换系列或者主题,其实在于我的兴趣转移了。可能我是一个好奇心挺重、玩心挺大的人。

其实对艺术家来讲,所有的局限来自自己的意识,人都会有待在舒适圈里的惯性。我也带着某种惯性,比如我独有的技巧,我就会一直用,比如我会执着于使用古代形象。事实上,在这一点上,我被质疑的很多,但我其实并不太care。我从来没有觉得作为一个现代人画古代形象是一个问题。我不是画给所有人的,也许就只是画给自己而已。我也有画当代形象的作品,只是没有公开展出,或者觉得它们不算成熟的创作。当代形象不是困扰我创作的问题,而是它们出现在我正在做的创作中是否恰当,才是问题。

艺术像一个避难所

我画这些人物的时候也不会查资料。所谓的古代形象,我在画的时候并没有把他们当作古代人,他们可能就是我自己,我不会把年代感带进画里去,所以无所谓他们穿唐装汉服宋服。我自己的穿着也不太跟着潮流走。在我看来,时尚永远在变;潮牌的东西跟它的文化缘起是有关的。在纽约听hippop,在加州听乡村音乐;感觉马上就对了;我有时候在江南小镇住,就会觉得穿古装的小女孩特别好看。但是我有我自己统一的一个style,和谐感很重要。我喜欢经典设计,喜欢一件大衣可以穿十年二十年。这和我的画的特质一样吧。我不太喜欢过几年看看,你再也不想穿的,或者特别有年代感的东西。

女人最该保养的地方是身体。其实不是女人,是所有的人,到了一定的岁数,都会觉得身体非常重要。但是父母在跟你唠叨这件事的时候,你又会非常烦这件事情。这是一个人在40岁之前,或者没有生病之前,不太能会体会到的一件事。还有就是保养精神状况。但是这个要怎幺保养呢?我是一个挺不会保养的人。保养不是说敷面膜、打水光针能解决的,这些是对自己的一个心理安慰,做完了之后并不见得你真的变好了,只是你觉得变好了,也不错。在心理上,我蛮孩子气的吧,也会有很多不安的时刻,比如老在自责今天没干活。我觉得这是一个所有人都会有的问题。其实艺术家不是一个特殊的人群,只是艺术家可能比其他人敏感,会为一些小事想很久;不过要是没有这些东西,可能也就不再适合做艺术了。所以对于我们来说,保养这个事情是很奢侈的。我是成都人,从来不会和别人吵架,有很多情绪不太能够发泄,总在自我调整中。对我来说,困难的不是自处,而是做一些跟人沟通的事务性的工作。艺术家都是闭门造车的人。做艺术的时候,不用跟人打交道。艺术像一个避难所。

喜欢漂亮美好的东西

我挺不保养眼睛的,看手机一看就看很久。我发现画画的人眼睛都挺亮的;画家一个主要的能力就是“看”。我看画,一眼就会看到画中的很多细节。我是被别人告知,我就像一个小孩,对很多新奇的事物很感兴趣,喜欢漂亮美好的东西。我的朋友们也和我一样,比如叶蓓和我一样大,我们性格也很像,蛮简单、感性的。有趣也是一个很难得的特质,蒋方舟就是有这种特质的朋友。

很感性这点让我的硕士学习经历很痛苦,黑格尔、康德砸得我晕头转向。我去哲学系学美学起源于一个误解。当时南开保送我读研,在我能选择的科目里只有美学貌似与艺术有关。这段经历给我唯一的启示就是,哲学和我的艺术创作是分离的,完全不同的工作和思维方式。做艺术的人是凭着感性的,而哲学的理性逻辑我很欠缺。哲学家里我最喜欢的还是感性和理性兼备的一类人,比如尼采。

我最近在读一个非常好的书,是一位英国女作家莎拉.贝克韦尔写的《存在主义咖啡馆》,以半传记半讲故事的方式写了存在主义这一批人之间的关系,谁与谁决裂了,谁又影响了谁,文字也很幽默。这是我最爱看的一类书,那段历史和那批人物性格活现。《闺范》这种书我也没想到我自己会读,是这些书撞到我身上的。有一个研究文学史朋友分享了一张明代版本的《闺范》里的图,我是插图吸引里我,然后再读的书。

皮娜·鲍什的舞我都很喜欢。文德斯做过一个她的纪录片《Pina》,里面集合了她所有的现代舞。看了《Pina》,我意识到这才是真正的现代舞。里面有些动作看着简单,做到位很难,跳出感情也很难,比如一男一女在草坪上反复地相对而走,一个男的抱着一个女的在天桥上转,看起来都像非职业的人,其实需要很专业技术。有些现代舞,我看了会起鸡皮疙瘩,动作简直违背身体运动的天理,有点像是残疾了。好的艺术,当代的现代的古代的,既会在规则内又会又超越规则的东西。

我很喜欢成都,尽管它变化非常大,我还是很喜欢,最让我感动的是成都人。我之前觉得成都太舒服了,不是追求事业的地方,想要离家远一点。但我现在越来越喜欢家乡人,喜欢他们天生通达的生活态度。就算成都变得面目全非,我都不认识路了,但是成都人的性格不会变。河边永远有弹奏乐器的老头,有跳舞的人,大家都有各得其乐的消遣方式。成都也很时髦,周边又有山。我每次回去不得不吃的就是甜水面,其他地方没有,我之前最爱吃成都的怪味胡豆。父亲是我永远要学习的人,他集中了四川人所有的优点,勤快,有耐心、寡言笃定,私下很有趣,对生活充满热情。我父亲到现在还住在画院宿舍的老楼里,痴迷绘画,对世俗的事几乎没有追求。但是我们是两代人,所以也不能比较。我父亲无疑画得很好,是他们那一代里面很杰出的。我们家的人说话很简单,评价对方的画,这个可以,这个不行。一张张互相拿出来看,很直接地讲意见,从很小我和父亲就是这样,这也算一种审美判断的训练吧,所以我现在看很多东西都会有自己的判断。