文/刘 斌 图/洛阳市文物考古研究院

墓葬全景

钻探现大墓

2012年7月,洛阳市文物考古研究院考古人员在洛阳市西工区衡山路北延长线施工建设前的文物钻探工作中发现了一座规模较大的墓葬。该墓边缘破环严重,不甚规则,前半部较窄而后半部稍宽。根据以往的经验来看,这座墓葬很可能是一座大型汉代墓葬。但墓葬位于邙山南侧缓坡之上,处于邙山陵墓群西段的北魏陵区,这一区域以往只发现过北魏和唐代的墓葬,没有发现过大型汉代墓葬,洛阳地区的大型汉墓主要分布在邙山陵墓群中段的东汉陵区和西段的汉河南县城的北部。

钻探工作结束后,洛阳市文物考古研究院的考古队员随即进驻现场,开始考古发掘工作。8月中旬,探方发掘工作结束,墓葬的外圹轮廓完全显露了出来,下一步是对墓葬填土的发掘。为了详细了解填土的组成、结构,不遗漏任何可能出现的遗物和遗迹现象,我们采取1/2剖面法发掘,即先发掘1/2填土,通过观察剖面了解填土的情况,避免一次发掘面积过大、地层不易控制造成可能存在的遗物或遗迹现象受到破坏或遗漏。

随着发掘的进行,墓室上方的盗洞也慢慢显露出来,大大小小有七八个。墓葬年代久远,体量又较大,盗洞多也很正常,但值得注意的是盗洞内填土中发现的遗物。这些遗物有一部分是墓葬中的随葬品被盗墓者扰动后遗弃或遗漏的,另一部分则可能是盗墓者自己留下来的遗物。一方面可以通过散落的遗物了解墓葬的随葬品的情况以及墓葬的时代,另一方面如果发现有盗墓者留下的遗物也可以判断盗洞形成的时代。

9月初,考古队员在清理墓葬中后部的一个盗洞时发现了一件陶俑的残块,这是一件仅存右胸部分的前后合模中空的俑,从该俑身着的裲裆衫来看,毫无疑问是一件北魏时期的陶俑,而且是北魏迁都洛阳以后的陶俑。陶俑的发现更增加了早前所认定墓葬年代的疑问,这座墓葬不论是外圹形状还是墓道宽度都和汉墓区别很大,不可能是汉代的墓葬了,而且如上所述汉代的大型墓葬也不在这一区域。如果这真的是一座北魏时期的墓葬,那幺能够达到这样的规模和形制的北魏墓葬类型只有一种,那就是帝陵!但是北魏迁都洛阳以后史书有记载的4座帝陵都已经找到了,现在这座墓葬真的是帝陵吗?如果是帝陵,这又有可能是哪位皇帝的陵墓呢?

不断下挖终不现

带着这样的困惑,考古队员更加小心地进行墓葬的发掘工作,同时也开始寻找其他方面的证据。北魏时期有一定等级的墓葬都有封土,帝陵更是除了封土之外一般还会有陵园建筑,比如垣墙、围沟、门、寝殿等等。如果可以找到这些建筑遗迹,那幺就可以有更多的证据来判定墓葬的级别和性质。早前考古队员对墓葬周边村子进行过走访调查,村民反映墓葬所在位置以前并没有封土存在,所以推测有可能早期被夷平了。9月中旬,考古队员又在墓葬周边300米的范围内进行了考古钻探工作,但是很遗憾,不但没有发现陵园建筑遗迹,就连墓葬封土的遗迹都没有找到。

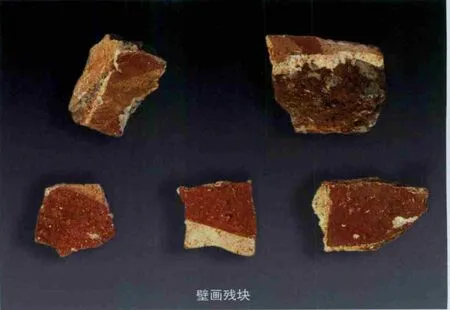

随着发掘深度的不断加深,又发现了一种重要的遗物——壁画碎块。碎块数量很多,白灰地,厚约1厘米,多数碎块上涂有红彩。壁画残块颜色以满红色为主,有极少数残块为红黑两色线条,未发现类似瑞兽、人物、动物的线条,推测原来可能以云气纹图案为主。考虑到墓葬规模大,级别高,很可能存在包括壁画在内的大量珍贵文物。10月中旬考古队员在墓葬上方搭设了一个近千平方米的钢构保护棚,这样一方面考古发掘工作可以较少的受到天气的影响,另一方面对墓葬本体以及随葬品的现场保护提供了一个必要的条件。

到了10月底,发掘深度距地表已经超过5米了,可是墓葬的顶部还没露出来。毕竟也是差不多1500年的墓了,又多次被盗,墓顶坍塌的可能性很大。继续发掘到7米多的时候考古人员仍然没有见到墓顶的痕迹,按照以前的经验来看,这个深度即使墓顶完全坍塌,墓室四壁的砖墙也应该差不多露出来了,但是现在仍然没有丝毫迹象。继续向下清理时,发现应属于墓葬主室的填土又有了新的变化,紧贴外圹部分的填土出现了踩踏面,而且这部分填土中包含有较多的青石碎块,可以很容易的同主室中心部分的填土区分开来——似乎墓室变小了。

在墓室填土发掘出现很多让人疑惑现象的同时,墓道的发掘也出现了特别的现象。考古队员在墓道两侧靠近墓室的部分发现了竖向开挖的凹槽,底部深入地面,两侧凹槽不对称,数量也不一样,西侧7个,东侧6个。1991年在洛阳伊川鸦岭发现的唐代齐国太夫人墓道两侧也有类似的凹槽,这些凹槽的作用是修补和加固墓道的坍塌部分。衡山路大墓墓道中发现的凹槽应该也是起同样的作用,在凹槽中插入木桩,然后在木桩和坍塌部分中间填土,最后将墓道修补完整。

唐代齐国太夫人(736~842年),澈阳吴氏。唐成德军节度使王承宗之母,王士真之妻。生前曾两次被诰命为太夫人。其墓位于伊川县城西北约10公里,曾两次被盗掘。1991年进行了抢救性考古发掘,并追缴回大量文物。此墓规模较大、结构复杂,出土文物达1659件,包括金银、玉石、铜、铁、铅、骨、陶瓷器等。金银器数量较多,其中双鱼纹海棠花型金盏、双鱼大雁银盏托等保存完好,极为精美;银提梁罐通体由两块银片焊接而成,并用六瓣花形铆钉铆接,造型奇特。

阿纳斯塔修斯一世金币正面

考古队员在墓室中间部分继续向下发掘,外侧有踩踏面的填土则先予以保留。到11月中旬,发掘到距地表8米多的深度了,但仍然没有发现有墓室砖墙的迹象,这个时候填土中包含的破碎随葬品如陶片、青瓷片等开始多了起来。通过发掘,外侧填土的结构也清楚了:填土是分层的,层次不规则,不单主室部分有,前室和甬道两侧也有,但高度稍低。填土分层说明其不是一次形成的,而是随着墓葬砖墙的建造慢慢变高的,当时很有可能是踩在填土上面砌墙的,填土起到类似脚手架的作用。在墓葬砖墙完成建造,开始起券修建顶部的时候,填土起不到脚手架的作用,踩在上面够不到顶部了,填土也就不再增高了。

因为已经发掘到了墓室近随葬器物的位置,为了不遗漏任何一件随葬品,我们开始将发掘出来的填土全部用筛选法处理,大量陶片、陶俑残块、青瓷片包括后来被广为关注的拜占庭阿纳斯塔修斯一世金币就是这样被筛选出来的。

发掘越到底部,出土的残损随葬器物就越多,但是失望也越来越大,除了几个俑头外,再没有发现完整的随葬器物。一直到近底部,也没有发现墓葬砖墙的痕迹,只发现了几块青石,除了在主室北壁东侧发现一段残存的石墙外,其余的建筑材料都被盗取一空。墓葬的墓室部分已经被破坏殆尽,墓顶、四壁、墓门都已无存,到底部的时候发现就连铺地石都被揭走了,只有半截石门槛被孤零零的丢在甬道中间。

时间转眼到了2013年,墓葬的发掘也基本进入了最后阶段,开始了墓葬底部的清理。墓葬的建筑材料虽然被盗取一空,但却给了考古队员一个了解墓室底部结构的难得机会。在前甬道和主室都发现有修建墓室时留下的柱洞,这是一个意外的发现,因为以往发现的墓葬由于还保存有铺地砖,就不可能了解铺地砖下面的遗迹,这是第一次在北魏墓葬中发现这种遗迹。

清晰的墓葬形制

到2013年1月底,墓葬的发掘工作已经基本结束,形制结构至此清晰起来:墓葬为斜坡墓道单砖室墓,土圹平面为“甲”字形,由长斜坡墓道、前甬道、后甬道、主室4个部分组成。墓葬采用方坑明券的方式建造,先开挖明坑土圹,然后用砖石券建墓葬,建造完成后再填土覆盖。墓葬南向,全长58.9、深8.1米。墓道长39.7、宽2.9米,在接近甬道部分两侧大面积坍塌,左右两壁发现有用于修补坍塌墓壁的柱洞和壁柱凹槽的痕迹,不对称分布,西侧7个,东侧6个。墓道北端近甬道用处发现封门,仅残存中底部的两层。

墓室总长19.2、宽12米。前、后甬道推测为拱券顶,后甬道的中部发现门槛石残件1块,此处当为第二道墓门的位置。主室平面近方形,东西宽10.6、南北长10.8米。土圹上口的西北、东北两角各有1个外凸凹槽,是建造墓葬时运送建筑材料所留下的痕迹。墓室弧壁方形。内壁东西长7.1、南北宽6.8米,推测为四角攒尖顶。墓室的后方东侧发现有一段残存的青石石墙,高约1米,宽约2.9米,现存3层,推测应为墓室砖墙的墙基。在外圹底部也发现有一道宽0.3、深0.1米的沟槽,石墙可能原先准备紧贴外圹修建,但在最后修建时又改变了原有设计。甬道及墓室原应使用青石铺地,青石之下垫黄沙细土。铺地石被揭取一空,发现两块7、8厘米见方的残块,一面磨光,另一面为毛面,厚约0.1米。

前甬道及主室发现了一些规律分布的圆坑,经解剖可以确认是柱洞坑。主室室底部发现的9个柱洞坑呈九宫格状分布,中间1个为圆角方形,四周一圈为圆形,四角的圆坑略大,四边的圆坑略小,这些圆坑应为墓葬建造时所的遗留。

陪葬品里露信息

墓葬虽经过多次盗掘,出土的遗物相对还是比较丰富的,可辨器形的有120余件,但是残损比较严重,几乎很少见到完整的器物。陶器中陶盘、陶案的样式较为少见,墓葬出土的类似书卷样式的陶册尚未见于其他公开发表材料,应与其墓葬性质有密切联系。瓷器有青瓷龙柄鸡首壶、青瓷碗两种;陶俑发现有文官俑、仪仗俑、马、骆驼等,较完整的只有3个俑头,其余均残甚不可复原。俑头均为小冠彩绘文官俑,造型优美,可与永宁寺出土的俑头相媲美。两者的风格相同,它们的年代应该接近。墓葬内出土的陶盏、陶砚以及青瓷器,同北魏宣武帝景陵出土的式样及质地都较为一致;阿纳斯塔修斯一世金币国内发现仅有数枚,经过科学考古发掘发现的更少。同时金币铸造时间在491~518年,说明该墓葬的年代不会早于北魏迁都洛阳以前。金币铸造时间和墓葬年代间隔时间比较短,充分说明了当时丝绸之路交通往来的频繁程度。墓葬内出土的陶俑采用前后合模的方法制作,这种做法多见于孝昌年间以后。因此,我们可以推测衡山路大墓的年代应为北魏孝昌年间至北魏末(525~534年)。墓葬的建筑材料以及随葬品几乎被洗劫一空,但是仅凭几个盗洞并不足以造成如此巨大的破坏力。在墓道近墓门附近发现的二次打开的痕迹,很有可能与墓葬被严重破坏有关。我们在墓室柱洞上部的填土中发现有厚约0.15米的扰乱土,包含有壁画残块、青砖碎块、碎陶片等,这说明墓葬在塌毁之前其底部的铺地石已经被揭取一空,显然是经过大规模的破坏。另外,墓道的壁桩中未发现有木灰的痕迹,说明所用木柱应该在未腐朽时已被取走。这些均说明墓葬应该在下葬后不久即遭到破坏,至于其原因还有待进一步讨论。

永宁寺是北魏后期都城洛阳的重要佛寺故址。当时位于北魏宫城的西南侧﹐占地面积达9万平方米。它是一座以佛塔为中心的佛寺﹐是专供皇帝﹑太后礼佛的场所。永熙三年(534年)被大火焚毁。1979年对永宁寺的塔基遗址进行发掘,发现了大量佛教泥塑残像。泥塑残像分大小两种 :大像较少,只有佛和菩萨像的残件,无法复原;小像较多,约 300余件,多为贴置墙壁上的影塑。塑像头高约7厘米,体高约15厘米。全为手工塑制,泥质细腻,淘洗匀净,由于曾遭大火焚烧,现在已成坚硬的陶质。从头像看,主要内容有两类:一类是菩萨、弟子、飞天等;另一类是世俗供养人,包括众多的文武官员和男女侍仆、侍卫武士等,模拟着皇室供养佛的行列。泥塑的面貌传神,富有个性,人物的发髻 、冠帽、衣袍、鞋履等,刻画得细致逼真,代表了当时泥塑艺术的最高水平。

关系到全局的帝陵发现

衡山路大墓的复原形制同宣武帝景陵基本相同,规模也比较接近。从目前的考古资料来看,北魏时期帝陵以外的墓葬绝大多数的规模以4~5米见方居多,墓道宽度多在1~1.5米之间,元乂墓和元怿墓的墓室虽然稍大,但在总体规模上同帝陵仍然有较大差距。

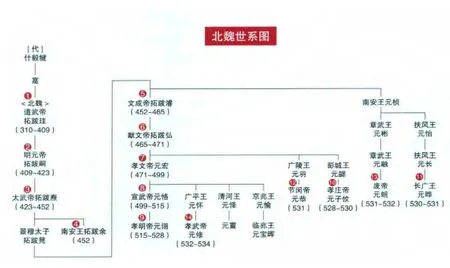

相关历史文献并无该处有北魏大型墓葬的记载,附近一带出土的墓志中也未提到该处墓葬。墓葬中也没有发现文字性的遗物,这些使得墓主人的确认变得比较困难,只能做一些推测。北魏迁洛之后葬于或死于洛阳的皇帝有6位,其中孝文帝长陵、 宣武帝景陵、孝明帝定陵、孝庄帝静陵这四座帝陵已经相对明确。另外还有长广王元晔、节闵帝元恭葬处不明。考虑到墓葬规模较大,建造时间较长,墓壁还有坍塌后修补的痕迹,墓葬应为事先预制。元晔在位时间极短,不可能有足够时间预先建造墓葬,只有元恭有此可能。元恭死后谥号为节闵帝,史又称前废帝。《魏书》卷十一帝纪第十一记载:“太昌初(元年五月丙申),帝殂于门下外省,时年三十五。出帝(孝武)诏百司赴会,大鸿胪监护丧事,葬用王礼……”综合上述因素,考古初步认为该墓应为元恭的墓葬。元恭,字修业,广陵王元羽之子。普泰元年(建明二年,531年)尔朱世隆废元晔、立元恭,普泰二年(532年)高欢命人毒杀元恭,其共在位1年3个月。

如果衡山路大墓的墓主人是节闵帝元恭的话,洛阳北魏陵墓在布局上就会出现一个很有意思的现象。衡山路大墓的东南约2公里是静陵,东北方约3公里是景陵,三座陵墓布置在一个相对集中较小的范围内。节闵帝的父亲广陵王元羽是献文帝第四子,孝文帝的四弟,宣武帝的四叔;孝庄帝的父亲彭城王元勰,是献文帝六子,孝文帝的六弟,宣武帝的六叔。宣武帝、孝庄帝、节闵帝三人,是北魏献文-孝文系统的皇族近亲,是平辈的亲堂兄弟。三个亲堂兄弟被安置在一起,大致东西排列。宣武帝年龄最大,和孝文帝的关系最密切,偏北;节闵帝次之,在中间;孝庄帝最小,偏南。这种位置关系反证衡山路大墓的墓主人,只是节闵帝而非他人。

更有意思的是,完成这项工作的不是别人,正是上述诸帝的堂侄子——孝武帝元修。孝武帝的父亲广平王元怀是北魏孝文帝元宏第五子,宣武帝元恪的同母弟弟。他既是宣武帝、孝庄帝、节闵帝三人的堂侄子,又是孝明帝的亲堂兄弟。他是一个较为有想法有魄力的皇帝,尽管当时内忧外困的皇权已经非常衰落,但元修在太昌元年(532年)被高欢立为皇帝之后还是为北魏皇族做了一些事情:一是降封废帝元朗为安定郡王;二是节闵帝去世后,孝武帝诏百司赴会,葬用王礼;三是葬孝庄帝于静陵,谥孝庄皇帝,庙号敬宗;四是杀安定王元朗及东海王元晔;五是葬太后胡氏;六是葬废帝元朗于邺西南野马冈。孝武帝用了半年的时间,剿灭旁系傀儡皇帝,安葬了“河阴之变”以来未及安葬的直系诸帝后,洛阳北魏帝陵的整体格局至此最终形成。