姜颖君

南京博物院历代雕塑馆馆厅中间陈列着2块砂岩质地佛教碑刻,其中一块说明牌标注:“姜兴绍造佛石像碑,北齐河清年间(562—565年),高158厘米,宽70厘米,厚16.5厘米,南京博物院藏。”此碑发现的时间、地点、经手者与流传过程皆不明。馆内未见拓本,细勘原石刻铭,除少许残泐外,字迹大致能看清,铭文书法朴茂,文字内容相对完整,加之碑刻图案构思巧妙,雕作精湛,是一件值得细细品读的北朝佳作。

姜兴绍造佛石像碑(以下简称“姜兴绍碑”)应该是三段石作套接的构造,除常规碑身、碑座外,顶部另有一个仿木建筑大屋顶的构件。此构件底部有卯眼,供碑身上端的榫头插入,稍可遮晒避雨,又与碑身龛像组合而近似佛殿。这类石碑存世不多,可资参照的实例有:河南博物院藏洛宁县出土北周造像碑、河南博物院藏隋开皇三年(583年)邴法敬造像碑(碑座缺失)。需要特别提出的是,外形类似,顶部雕有大屋顶的佛教石作并非都是碑。如日本书道博物馆藏北魏延兴二年(472年)所谓“造像碑”,山西博物院藏北魏“石佛龛”,日本龙泉堂旧藏北齐天宝三年(552年)“佛龛像”,河北定兴北齐义慈惠石柱柱顶“小殿”。学界内这些叫法各异的石雕实为屋形龛,石作整体上比碑矮,体量小,更接近房屋形态,不属于碑的范畴。

碑阳图像溯源

“姜兴绍碑”碑阳上部浮雕内容丰富,艺术水平高超。图案焦点是碑额的太子悉达多骑在马上,太子身后有帝释天(又名释提桓因)撑举伞盖,仆人车匿跪在马前,四飞天托举马蹄,驾云腾空而起,马的两边各有天神驭龙,龙首向外,龙尾相交,双龙上端再各雕一具飞腾的畏兽。这组雕刻的原型出自悉达多太子半夜逾城出家的佛传(或称佛本行)故事。相同题材的故事画,见于敦煌北魏第431窟的“逾城出家”壁画,其画面仅一人骑马,北周第290窟、294窟所绘“逾城出家”也十分简率,隋唐计有十几窟绘有该故事,图像趋于复杂,人物增多,如隋代397窟,马后出现了二身伎乐天。

《修行本起经》中关于悉达多太子半夜逾城出家的始末大致为:太子出游四门,所见有感:“愍念众生有老、病、死、苦恼大患,忧思不食”,欲出家修行。国王为阻止太子,听从大臣建议,让其去田间监督农作。“太子坐阎浮树下,见耕者垦壤出虫”,虫被蛤蟆吃,蛤蟆被蛇吃,蛇被鸟吃,鸟被鹰吃,如此等等。太子见此情景,“慈心愍伤,即于树下得第一禅”。国王见太子在树下悟道,又将太子召回宫中。太子“至年十九,四月七日,誓欲出家,至夜半后,明星出时”,令仆人车匿备马,太子上马后,“四神接举足,令脚不着地”,“诸天龙神、释梵四天,皆悉导从”。太子身前有天神接引向导,身下有飞天托举马蹄腾空,得以如愿离城出家。

《过去现在因果经》卷二中所述内容相近:“……于是诸天捧四马足,并接车匿,释提桓因执盖随从,诸天即便令城北门自然而开,不使有声,太子于是从门而出,虚空诸天赞叹随从”。相似的佛本行故事,另见于《太子瑞应本起经》《佛本行集经》《普曜经》等。

部分敦煌壁画中的“逾城出家”绘有天神驭龙为前导,是单龙单向,“姜兴绍碑”则雕作两位天神,分别驾驭天龙朝向两边。按常理不可能把太子往两个相反的方向引导,龙尾相缠也与龙向前飞行的姿态相悖,迥异于文本、画本,说明雕造前,匠师对于图案布局已有规划思考,着意追求对称平衡的局面。这样的设计构思,一方面遵从了北朝双面碑额四龙或六龙的规制,另一方面寻求突破创新,把碑额阳面常见的两侧蹲踞的龙,塑造成灵动腾跃的龙,被天神驾驭,与佛传故事巧妙结合。

龙作为非现实的动物形态,在中国传统石作图案,尤其汉画像石中,久已有之。北朝与东汉间隔仅仅数百年,“姜兴绍碑”天神驭龙与画像石羽人乘龙仍然相当神似。

同理,与北朝畏兽相近的形象也曾在东汉画像石上频繁出现:瞋目獠牙、焰肩凸腹、四肢类人而兽爪。据《后汉书·礼仪志》载:“先腊一日,大傩”,东汉时宫廷内举行驱鬼避疫的仪式,以人扮作“方相氏”,“……因作方相与十二兽舞”。晋人郭璞作《山海经图赞》,写道:“列象畏兽,凶邪是辟。”进入南北朝时期,我们从现存北朝墓的壁画和石作中,看到大量具有升仙驱邪功能的畏兽图像。南朝陵墓地表神道石刻,如丹阳梁文帝萧顺之建陵神道柱柱座、句容石狮村萧绩墓神道柱柱座、南京仙林萧宏墓石碑侧面、南京十月村萧景墓神道柱柱身,皆浮雕数量不等的成组畏兽图像。同时期,随着佛教在中国大面积传播,北魏晚期巩义石窟、北齐北响堂大佛洞石窟等,也出现了畏兽形象,其显然被赋予了护法神的职能。佛教虽为外来宗教,但在中国的传播过程中,与本土文化进行了完美融汇。“姜兴绍碑”碑额浮雕的天神驭龙、畏兽腾空,虽然仅为“太子出家”故事主题之衬托点缀,却弥漫着传统美术昂扬的生命力,洋溢着创作者强烈的文化自信。

碑额“太子出家”图下方开并列双圆拱龛。右侧龛一佛二弟子,佛双跏趺坐,结禅定印。左边年纪稍长的弟子是迦叶,右边年轻的是阿难。左侧龛一佛二菩萨,佛单跏趺坐,一手上举作无畏印,一手下垂作与愿印,两身菩萨合掌胁侍佛侧。两龛之间居中位置,镌“像主姜兴绍”五字,在一佛二弟子龛的龛柱右侧,镌“妻陈 息嵩礼”五字,在一佛二菩萨龛的龛柱左侧,镌“妻李 息女小香”六字。说明这两龛的捐资造像人(功德主),是姜兴绍及其妻儿、妻女。

并列双圆拱龛之下是一长条画面:居中雕香炉,两侧分别是胡跪的僧人,以及着俗衣、双膝跪地的信士信女,蹲狮。

铭文释读

碑身下部,镌铭文17列,计约218字:

唯大齐河清□□□□□□,□□癸卯,朔十五日□□,□□□□□,夫真身无像,至理无言,无像无言,泯灭双树。昔长者布金,讼念修业,童子累壤,即事弨心,故能庄严国界,济度群生。是以慈悲大士姜阿格,妙体先觉,建造浮图三级,释迦铭像一区,工匠雕刻,辟此非□,□龙振动,白马腾虚,飞天承足,□□高楼,紫光照曜,遍满耆阇□□,□蕴充塞,舍卫匪直,狂心悟而□正,瞽目都而更清,表□敬□,□□妙乐之想,仰愿国主:应转轮之圣主,一切有形,生安养之国,因此□依,异口同赞:至道无外,□□人天,出入毛孔,遄满□□,非□□有,无际无边,宝像斯□,□此□□。

文中“之”字的写法在篆隶之间,极少见,仅见原存河北邯郸北从井村的东魏武定七年(549年)龙山寺比丘造像碑(拓本)有此字形。

佛教又称像教、言教,“夫真身无像,至理无言”形容佛教教义的深邃,虽然借助塑形造像、经教文句可以阐扬佛的思想,但如同用手指指示明月所在的方向,手指却并不是明月的本体。“无像无言,泯灭双树”形容佛的境界,最终在娑罗双树下,进入不生不灭的涅槃。

“昔长者布金,讼念修业,童子累壤,即事弨心,故能庄严国界,济度群生”说的是两则佛教典故。一则是须达长者,以金钱布满园中土地,买下祇陀之园林后,建祇园精舍,供释迦牟尼说法传教;一则出自《妙法莲花经》方便品:“乃至童子戏,聚沙为佛塔,如是诸人等,皆已成佛道”。“弨”应为“昭”的别字,此句意指建寺造塔,是对国家、对众生有益的善行。

铭文接着写道:“是以慈悲大士姜阿格,妙体先觉,建造浮图三级,释迦铭像一区,工匠雕刻,辟此非□”,说的是信士姜阿格的功德事迹,造了三层佛塔和释迦牟尼像。“□龙振动,白马腾虚,飞天承足,□□高楼”,内容紧扣碑额浮雕“太子出家”故事主题,“□□高楼”大意指太子最终离开高耸的宫城而去。

“紫光照曜,遍满耆阇□□,□蕴充塞,舍卫匪直,狂心悟而□正,瞽目都而更清,表□敬□,□□妙乐之想”。因缺字较多,不作注释。

“仰愿国主:应转轮之圣主,一切有形,生安养之国”,此为发愿,意思是愿大齐国王和转轮圣王一样伟大,愿众生都能往生西方极乐世界。安养之国即极乐净土,教主是阿弥陀佛。

铭文最后一段:“因此□依,异口同赞:……”是四言颂文,将前文归纳总结一番。缺字较多,不作注释。

碑阴图像解读

再看“姜兴绍碑”碑阴。上部除榫头外,雕作双龙蹲踞的常规碑额形式。碑阴中部,方形帷帐内两人坐在矮榻上,榻下有两人的鞋子。帷帐外,两边各有一身螺髻发型的僧装立像,僧装立像上端为圆拱龛,内为禅定坐像。

帷帐内的两人比较容易辨识,一手举麈尾,另一手抚身前凭几的是维摩诘,与他相对而坐的就是文殊菩萨。此造像题材出自《维摩诘经》,维摩诘称病,文殊菩萨前往探视,两人讨论佛法。这一场景在北朝造像碑上频繁出现,学者多有论述,故不赘言。

值得细辩的是帷帐外两身螺髻发型的僧装像。北朝佛教碑刻中,螺髻发型僧装像多与佛弟子、菩萨一起胁侍在佛侧,日本学者水野清一推定此像是缘觉像;国内学者金申,也持此观点,《海外及港台藏历代佛像珍品纪年图鉴》中,这种造像皆被标注为缘觉菩萨像。缘觉,又名独觉、辟支佛,《大乘大义章》总结道:“言缘觉者,外国正音,名辟支佛,此翻辟支,名曰:因缘,佛名为觉,缘觉名义,解有两种:一约所观法门为释,缘者是其十二缘法,始从无明,乃至老死,观斯悟解,从缘得觉,故号缘觉;二就得道因缘以释,如辟支佛得道因缘经中广说,如拂迦沙见风动树,而得悟道,如是等皆籍现事缘,而得觉悟,曰缘觉。”作为修行佛法最终觉悟者,佛教经典中的缘觉,并没有特定的外观样貌,和螺髻发型联系不上。遍观北朝龛窟、碑像实物,未见相应的铭文榜题中有“缘觉”“缘觉菩萨”之类称谓。所以把螺髻发型的僧装像推定为缘觉像,既无充足的理论依据,也缺乏相应的实物例证。

反倒在丁福保的《佛学大词典》中对螺髻有明确的定义。螺髻:梵天王留顶发,结之如螺,称为螺髻。西土之梵志,效之而为螺髻,故曰螺髻仙人。说明发型为螺髻的,一种可能是梵天王,另一可能是梵志。

梵天王,又名大梵天王、梵天、梵王、螺髻梵王。梵天也是界名,是色界之初禅天,此天离欲界之淫欲,寂静清净,故云梵天。此中有三天:第一梵众天,第二梵辅天,第三大梵天。但常称为梵天者,指大梵天王,名曰尸弃。深信正法,每逢佛出世,必最初来请转法轮。

梵志的概念约有两种,一种以《大智度论》的说法“梵志者,是一切出家外道,若有承用其法者,亦名梵志”,指修行外道者。北朝造像中出现最多的外道形像是手持骷髅的鹿头梵志与手中执雀的尼乾子(又名尼健、离系子等),且两人体态干瘦、衣不蔽体,具有比较容易辨识的特定样貌。另一种以《瑜伽论记》的说法“梵者西国音,此翻为寂静,谓涅槃也,志是此方语,志求于梵,故云梵志”,指修行佛法者。

《维摩诘所说经》卷一《佛国品》,按鸠摩罗什的译本,螺髻梵王出场与舍利弗对话:“……尔时螺髻梵王语舍利弗:勿作是念,谓此佛土以为不净,所以者何?我见释迦牟尼佛土清静,譬如自在天宫。”按支谦的译本:“……编发梵志谓舍利弗言:惟贤者莫呼是佛国以为不净,我见释迦文佛国,严净譬如彼清明天宫。”虽然两种译本将同一人分别译作螺髻梵王、编发梵志,但是文意内容一致,又联系上下文,可知该段文句中和舍利弗对话者深信佛法,不是外道的身份。

综合来看,螺髻发型的僧装像应为梵天王,不是外道梵志,更非缘觉。“姜兴绍碑”中的螺髻梵王形象,应被视为维摩诘经变图中的一个组成部分。

近年邺城出土“谭副造释迦像”背面的线刻图,弥勒在兜率天宫交脚而坐,左右分别有两身立像,旁镌题名“此大梵天王”“帝释天”。大梵天王着僧装,屈膝躬身而立,双手捧净瓶,头上有化佛,发髻高耸,但并非螺形盘起的发式。“谭副造释迦像”的整体风格为北魏太和早期作品,时代更早的炳灵寺第169窟第三龛,西秦至北魏初期,主尊右侧胁侍的大梵天王束发圆髻、菩萨装、左手执拂尘;北凉时期武威天梯山第四窟壁画,大梵天王头戴宝冠、菩萨装、执拂尘。可见,自十六国至北齐,大梵天王的形象发生了较大变化,早期明显受外来影响,拂尘是显着的印度地区包括犍陀罗的文化元素,到了北齐,佛教造型艺术日渐本土化,梵天王手中的拂尘消失,形象简化,突出了螺髻发型的特征。

“姜兴绍碑”碑阴中部方形帷帐下的长条画面与碑阳相似,置香炉,两侧分别跪三人。

碑阴下部,题名15列,起首一列:像主祖显、前郡□□,随后依次有:祖亲王,兄□□□;父恩子,妻□□;后面还有兄、弟、女、息、邑子等题名,不在本文详列。

碑的来历与正名

在《增补校碑随笔》的“北齐”“增补”栏内,“姜兴绍造像”赫然在列:“河清间。正书。四面刻,正面刻文(文冗不录)。书体风格近龙门造像。阴下刻姓氏三列,列十五行。一侧刻姓氏三行:兄息祖猬妻李,兄息绍悦妻魏,弟息法和妻□。一侧刻五字:邑子景高虎。此像与其他魏、齐、唐造像计十种,图文均精。一九三一年前为盐运使某君发现,后运至上海,仅拓十数份,石即售诸海外。”该文所述“姜兴绍造像”正是南京博物院现在展出的“姜兴绍造佛石像碑”,惜所录碑侧题名,因实物被两侧金属支架遮挡而无法比照。

《增补校碑随笔》中另外收录的东魏武定元年(543年)“王早树为亡弟妇造像”、北齐天保二年(551年)“陈磨生造像”,所述出处也是“此像与其他魏、齐、唐造像计十种,……石即售诸海外”。该书收录的这三件佛教石刻,至少“姜兴绍造像”(姜兴绍碑)并非如书中记载的那样流落海外,而最终保存在南京博物院,至于“其他魏、齐、唐造像”则不知所踪。“姜兴绍碑”的原所在地,仍是待解之谜,不过依照笔者走访各地博物馆、佛教遗址的经验,北齐境内当时大量以砂岩石料雕碑造像的,首推山西中部地区。

遗憾的是《增补校碑随笔》的作者,囿于旧时金石学窠臼,重书法而轻造像内涵,亦未细审碑中铭文含义。

前录碑阳下部铭文十分明确,记载“慈悲大士姜阿格”建造“浮图三级”、“释迦铭像一区”。所以,姜阿格是真正的“主角”,碑是为了铭记姜阿格造塔造像的功德事迹而雕造树立起来的。相比之下,姜兴绍仅是石碑正面中部双圆拱龛龛像的“像主”;碑阴题名中的“像主祖显”及其余列名人员,则是出资雕造该碑其他内容的人士,皆为“配角”。从严谨的学术角度出发,是碑或为“姜阿格造塔造像功德碑”或简称“姜阿格碑”更恰当。

另外一块碑

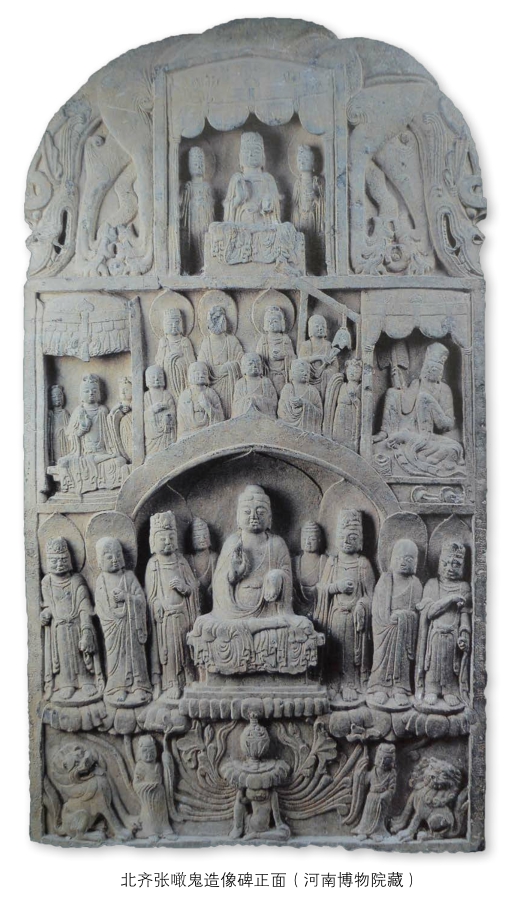

有趣的是,河南博物院藏北齐天保十年(559年)张噉鬼造像碑,与南京博物院的北齐姜阿格碑,有诸多共同点。该碑于1957年在襄城县汝河西岸孙庄出土,高108厘米,宽57厘米,厚8厘米。碑一面碑额同样浮雕太子半夜逾城出家的佛传故事,图案与姜阿格碑稍异。马上的太子头戴高冠,手牵缰绳,两飞天在下方托举马蹄,一飞天在马前似为前导,另有两身飞天居于马前上方,整幅画面飞云流逸,衣袂翩翩。

碑另一面,碑额居中方形帷帐内,菩萨舒相坐,左右分立胁侍菩萨。碑身上部两端分别浮雕维摩诘示疾,文殊菩萨探病。碑身中部圆拱龛内共九尊像,居中坐佛,两侧胁侍依次为螺髻发型僧装像(螺髻梵天)、菩萨、弟子(罗汉)、力士。

是碑碑额太子逾城出家图下方镌铭文,铭文下方另有邑师、比丘、沙弥、邑主、都唯那、唯那、中正、邑子题名。碑侧左面有比丘尼、都唯那题名,碑侧右面有斋主题名。

以铭文中“铭石记功,流芳千载”句,该碑刻无疑具有铭记功德、流传后世的功能。“仰慕须达,布今(金)之功”与前述姜阿格碑中“昔长者布金”的典故相同,“然拥沙为塔,福不唐捐”与姜阿格碑“童子累壤,即事弨心”的典故相同,崇尚的都是捐建寺院,营造佛塔的行为。两碑之间诸多的共同点,体现了北齐境内民众阶层普遍的佛教信仰与石作艺术风尚。

(作者为自由撰稿人、佛教美术研究学者)