贾利民

在中国考古学史中,无论是追溯最早的考古发掘事件,还是论述考古学理论的引进,胡肇椿都是一个经常被提及但又经常被忽视的名字,以至于目前尚无关于其人生经历、学术贡献的专论。虽然胡肇椿的学术活动属于中国考古学传统中的“暗流”,但作为中国考古学、博物馆学的重要开创者,考述其人生与学术经历,探讨其被“忽视”的缘由,对于研究中国考古学史与博物馆学史而言是极其重要的。

家学渊源与求学生涯

胡肇椿的父亲胡子晋是清末拔贡生,同盟会会员,能文善诗,为《有所谓报》《广东日报》的重要撰稿人,支持孙中山的革命活动,揭露清王朝统治的黑暗。民国初期,他前往东北创办实业,在营口参与创立了当时着名的诗社—嘤鸣社,并任首任社长,1929年去世,有诗文集和《广州竹枝词》流传于世。

胡肇椿为胡子晋长子,继承了能文善诗的家学渊源,因而有“亦能诗,尤善词”的评价。胡肇椿生于光绪三十年(1904),关于其早年经历记载较少,一般认为他1927年毕业于燕京大学文学系,求学时发表有《评晏叔原几道词》一文,是中国第一篇关于晏几道的词学研究论文。

大学毕业后,胡肇椿并没有直接选择去日本留学,而是有一个求职阶段。他求学时发表过多篇教育教学方面的文章,表现出强烈的从教兴趣,故其父胡子晋写信给当时在辅仁大学任教的陈垣,希望为胡肇椿谋得一个辅仁大学附属中学的教职。从结果看,应该是未能如愿,但他对教育的兴趣一直保留,后来在进行考古学和博物学实践时都非常注重它们的教育功能。

尔后,胡肇椿受广东教育厅委派,赴日本京都帝国大学留学,师从日本考古名家滨田耕作,成为其两个中国学生之一。滨田耕作1916年创立的京都帝国大学考古学讲座,是日本最早的考古教育机构。滨田本人学识鸿富、视野开阔,理论与实践并重,开设有“通论考古学”“东洋考古学”“中国考古学”等课程,教学内容系统完备,这对后来胡肇椿在考古学领域的发展有重要影响。留学期间胡肇椿参与日本的考古实习,并以当时发掘的埴轮为题,写有《日本古代埴轮之研究》。求学期间他还翻译了原田淑人的《汉代之釉陶俑》和木宫泰彦的《日本遣唐使废绝后之唐日交通考》,其后胡肇椿侧重于考古学的器物研究和文献考证当肇端于此。毕业前夕,胡肇椿写有《考古学研究热潮中现在考古学者应取之态度与方法》一文,系统阐述了他对考古学的认知。

年少成名

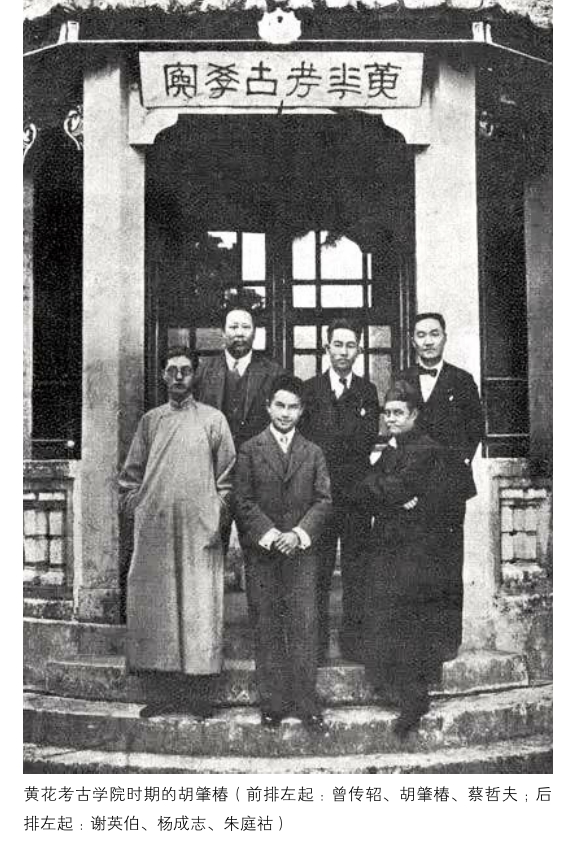

1930年研究生毕业时,胡肇椿成为当时中国为数不多的受过系统考古学教育的学者,刚毕业即入职中山大学,在一年左右的时间里参与创立了中国第一个职业考古学团体—黄花考古学院,并以此为依托开展了一系列考古发掘活动,创办中国第一份考古学期刊《考古学杂志》。

黄花考古学院虽然由广州市博物馆馆长谢英伯提议创立,但作为其中唯一接受过考古学专业训练的学者,胡肇椿成为当然的核心。之后他又受广州市博物馆委托,参与或亲自主持了多项发掘活动,如广州东山猫儿岗汉墓、教育厅后园清代尚王府旧址、西郊大刀山晋墓等,也曾做过新石器方面的考古调查。

除了发掘活动,为宣传考古事业,他又主导创办了《考古学杂志》,发表了4篇文章。其中一篇即留学期间写就的《考古学研究热潮中现在考古学者应取之态度与方法》,他一方面探讨了中国传统的金石学与考古学的关系,认为金石学与考古学有本质的不同,但考古学可以利用金石学的成果;另一方面为考古学的发展提出了很多富有建设性,甚至超前的理念和主张,如他认为在考古发掘时应重视多学科的合作,应尽可能让多领域的学者一起参与,再比如考古成果需要向公众普及,算是最早提倡“公众考古”的学者之一。

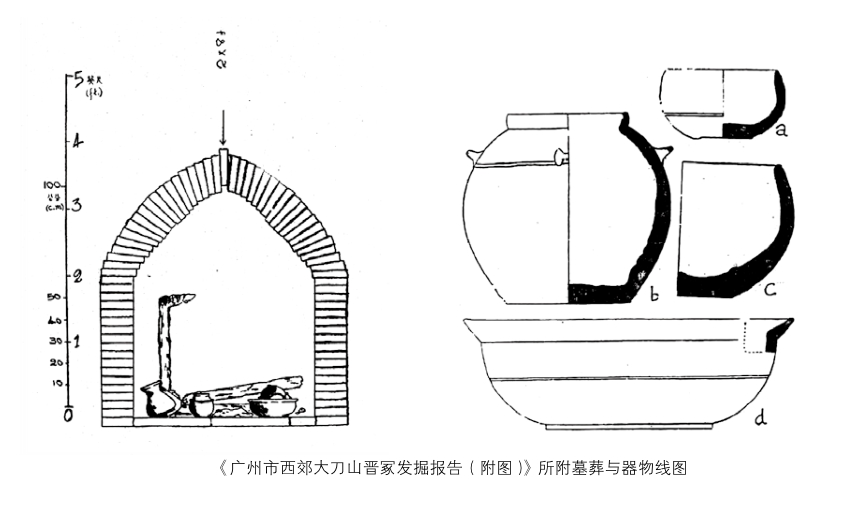

他考古方面的专业性在《广州市西郊大刀山晋冢发掘报告(附图)》中一览无遗,报告包含了发掘背景介绍、发掘经过、遗迹和遗物描述、结论等文字内容,发掘位置图、发掘场景图、遗迹和遗物平剖面图等图片内容,与现在的考古发掘简报几无二致,这在当时是非常难得的。

作为广州考古事业的核心人物,胡肇椿此时可谓风头无两。

学术黄金时代

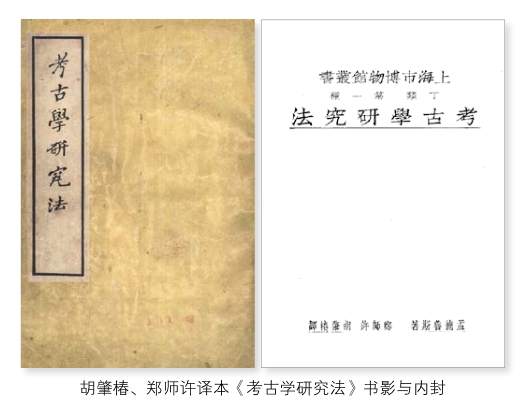

新的发掘计划已经制定,《考古学杂志》第二期也准备编辑,可就在考古事业开展得如火如荼之际,胡肇椿却突然北上。居沪初期,胡肇椿主要致力于西方学术着作,尤其是考古学着作的翻译,其中最有名的是蒙特柳斯《东方和欧洲的古代文化诸时期》第一卷《方法论》的翻译。1932年滨田耕作全文翻译了蒙特柳斯的《方法论》,并名为《考古学方法论》。作为滨田耕作的学生,胡肇椿自然很早就接触到了这本书并认识到该书的重要性。胡肇椿一开始是独立翻译,但偶然了解另一位学者郑师许也在翻译此书,遂合力完成,但由于原书插图较多,出版困难,故于1935年先在《学术世界》上连载。1936年胡肇椿任上海市博物馆馆长,将该书纳入上海市博物馆丛书予以出版,正式书名是《考古学研究法》,是蒙特柳斯《方法论》的第一本中文全译本,尤为难能可贵的是,这个版本保留了原书全部的498幅插图。遗憾的是,目前学界滕固译本的《考古学方法论》影响更大,但无论是出版时间、内容完整度,乃至术语与形式对现代考古学的影响而言,胡、郑版都更胜一筹。

这一时期胡肇椿翻译、编着的考古学着作还有英国考古学家吴理的《考古发掘方法论》、滨田耕作的《古玉概说》,以及《古物之修复与保存》。《考古发掘方法论》是国内最早系统介绍考古发掘方法论的着作,作者吴理是英国田野考古大家,两河流域乌尔王城的发掘者。《古玉概说》相较于传统的金石学研究,引入了成分、工艺等研究视角,很具有革新精神。《古物之修复与保存》是国内最早的文物保护专着之一,其内容包括作者留学期间的学习内容和回国后与国内学者的交流内容。

从以上译、着作等可以看出,举凡现代考古学所涉及的类型学、地层学(发掘方法)、器物研究、文物保护等内容,20世纪30年代的胡肇椿都已有所涉猎,而且很多都具有开创性。同期他还翻译有《英国文化史》,向报纸期刊投稿,介绍西方文化、哲学思想等。

居沪后期,他开始从考古学向博物馆学转型,相较于民国时期其他博物馆的馆长,他是第一个具有考古学背景的馆长。

上海市博物馆筹委会主任、董事长叶恭绰是民国前期着名的政界、收藏界“大佬”,1932年时任上海市长吴铁城构建“大上海计划”时,叶恭绰负责统一筹建博物馆、图书馆及体育馆,叶恭绰本人尤重博物馆,并自任筹委会主任。上海市博物馆创建过程中,叶恭绰更多的是利用其在政界、收藏界的影响,协调经费、藏品、场馆建设等问题,具体的展品征集、陈列,训练服务生,订购展柜等馆内杂务则由胡肇椿承担。

上海市博物馆在筹备和开馆后,除了常设展陈外,还举办了中国建筑展览会、上海文献展览会等大型展览,取得了非常大的影响。正是在筹备建馆和大型展览的过程中,胡肇椿形成了自己的博物馆学思想。

胡肇椿非常注重博物馆的教育功能,认为“现代化的博物馆自有它底新态度、新方法以贡献于社会,其目的是要充实一般民众底知识和生活……其态度是以智识的公仆自任,设法开展及深植其影响”,还提出了达到此目的的方法是“尽量利用所保藏的物品,使物尽其用”。他特别注重博物馆展览方式、技术与方法为普通民众所接受,建议加强博物馆与参观者的互动。

当然,博物馆的研究功能也很值得关注,“提倡研究,以诱发高深兴趣”。于此,他策划出版了“上海市博物馆丛书”,该丛书分博物馆学、历史、艺术和考古4类。之前提到的他的很多译着都囊括其中,他还发动馆内的陈端志、徐蔚南、郑师许等着书立说,充实丛书的内容,其中既有《博物馆学通论》这种具有奠基价值的博物学着述,也有利用馆藏品开展的实物研究,如《顾绣考》和《上海棉布》,还有艺术类的《铜鼓考略》和《漆器考》。上述着作对民国时期的考古学、博物馆学而言,都是具有开创性的。

作为具有考古学背景的博物馆馆长,除了出版考古译着外,胡肇椿也积极参加其他考古学活动,如1935年代表上海市博物馆与苏州图书馆联合发掘了相门外汉代建筑,所得遗物次年于吴中文献展览会上展陈。1936年与卫聚贤等在上海组建吴越史地研究会,李济、梁思永等人也参加了该研究会。同时,他继续从事自己的媒体活动,如依托上海市博物馆创办《上海市立博物馆周刊》,在1936年创刊的文史半月刊《逸经》杂志中担任考古栏目负责人。

重回广州

与他在广州的经历相似,胡肇椿在上海的博物馆事业因政事和战事而中断。回到广州后,胡肇椿主要以广州为活动中心,但受资料所限,同时因抗战爆发,学人的经历比较曲折,尚不能完整复原其后的完整经历。

1938年10月广州沦陷之前,胡肇椿应在广州,后移居到香港, 1941年他在香港报刊上发表了一系列文章,有的回顾1930年代广州的考古发掘经历,也有对博物馆史的回顾与探讨,为支援抗战,他还建言筹设“抗战建国博物馆”。抗战胜利后的1945年9月,他负责广州市博物馆复馆事宜,一年后开馆,胡肇椿任馆长。与此同时,他也曾任上海市博物馆复馆委员会委员,但并未北上。1946年译着《英国文化史》中册出版。

1948年9月,中山大学人类学系在人类学部的基础上成立,胡肇椿成为7位专任教师之一,负责教授博物馆学。此后他一直在中山大学任教,直到1961年去世。去世前后发表了《广州出土的汉代黑奴俑》和《楼橹坞壁与东汉的阶级斗争》,其中后者发表于《考古》,两篇文章均是利用他早年发掘的遗物所做的器物研究。

尾声与湮没

考诸《中国大百科全书·考古学卷》《中国考古学大辞典》中考古学家词条,胡肇椿未被收录,重点探讨中国考古学思想史的《中国近代史学学术史》第四编《近代史学学术成果:考古学》也未提及,甚至连一篇专门研究胡肇椿的学术文章都没有,胡肇椿在中国考古学史与博物馆学史中的缺位可见一斑。

那幺作为中国第一个职业考古学家团体的核心成员、中国最早的考古学期刊的创办人、广州科学考古第一人、上海市博物馆首任馆长,中国最早引进考古发掘方法论、类型学理论、文保理论,可称之为中国早期考古学、博物馆学创始人之一的胡肇椿为什幺会被学史湮没呢?

首先这与他留学归来后的入职机构和第一发掘地密切相关。胡肇椿为广东教育厅公派留学,归来即入职中山大学,而当时国内最主要的官方考古机构为中研院史语所考古组,负责殷墟发掘。由傅斯年负责的史语所注重延揽欧美留学生,对留日学生或本土金石学者则比较排斥。胡肇椿不仅未能参与其中,甚至也没有参观记录。

胡肇椿归来后,依托黄花考古学院参与或亲自主持了一系列的发掘活动,如广州东山猫儿岗汉墓、教育厅后园清代尚王府旧址、西郊大刀山晋墓等,甚至也曾做过新石器方面的考古调查,但他参与的发掘一方面多类似于今天的“抢救性发掘”,原始地形、地层已遭到破坏;另一方面发掘对象也多为汉晋墓葬,虽然从发掘报告看,他发掘的方法和记录方式比较严谨、规范,但受发掘对象所限,尤其是遗物中有纪年遗物,因而他也更侧重器物功用、年代等方面的考证,后续研究也很少运用地层学、类型学知识,这也就导致他无法参与中国考古学理论、方法的发展。

当时考古学界最重要的课题即回答中国文化的起源问题,或者是驳斥“中华文化西来说”,他在这方面并无建树。虽然回国之初,胡肇椿的考古事业如火如荼,但却远离了学术的主流。

其次胡肇椿在职业选择上,身份是变动而又多重的,有考古学者、大学教授、博物馆馆长、出版家、翻译家、官员,不一而足。虽然1930年代他在广州的考古发掘经历和在上海的博物馆创办经历非常辉煌,但都很短暂,未能长期坚守在学术的一线。

在个人兴趣方面,他上大学时就关注教育问题,无论是从事考古学还是博物馆学都很关注学术在教育中的功用,希望能够发挥启发民智的作用,而不是局限于象牙塔的研究。虽然在考古学和博物馆学的大众化方面有拓荒之举,但也牵累了他对学术研究的投入。

胡肇椿在青年时代有较长的仕途经历,而非单纯的学者,有些职务与学术研究相关,如暨南大学教授、上海市博物馆馆长,但也有立法会财政部秘书等纯行政性的职务,这多少与他“粤系”背景学者的身份有关,但也是他无法全身心投入学术研究的重要原因。

可见,胡肇椿之所以在中国考古学史与博物学史中被湮没,既有学术史发展早期的特殊性(主流与暗流),也与他个人的志向选择相关,甚至还有一些运气的成分。追述学术史,对于他的功绩和贡献,后辈的我们不能忘却这样一位对中国考古学与博物馆学有开创之功的重要学者。

(作者为上海古籍出版社编辑)