★文/肖复兴

重听马勒

★文/肖复兴

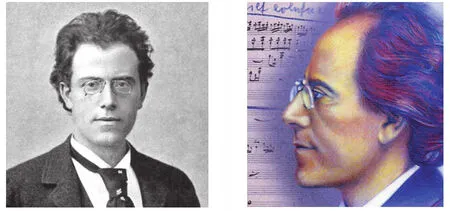

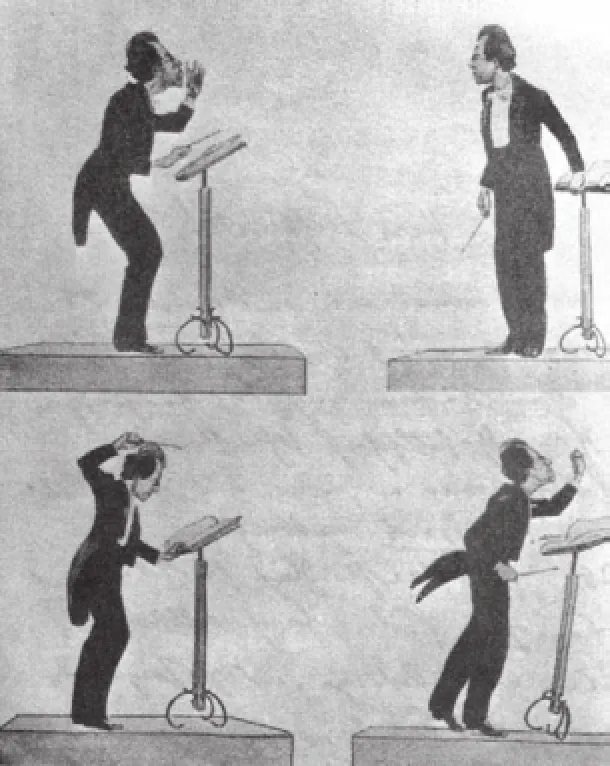

马勒逝世百年的时候,国家大剧院特意组织了马勒第一到第十交响曲的演出季,历时5个月,规模浩大。我听了其中第一、第二、第三和第七交响曲,连同在费城听过的第五交响曲,整整听了马勒交响曲的一半,心里很是宽慰和感动。

“我们从哪儿来?我们准备到哪儿去?难道真的像叔本华那样,我们在出世前注定要过这种生活?难道死亡才能最终揭示人生的意义?”

可以说,马勒一生都在不停地追问自己这样的话。他到死也没弄明白这个对于他来说一直如乌云笼罩的人生意义的难题。他便将所有的苦恼和困惑、迷茫和怀疑,甚至对这个世界的无可奈何的悲叹和绝望,都倾注在他的音乐之中。

从马勒的音乐中,无论从格局的庞大、气势的宏伟上,还是从配器的华丽、旋律的绚烂上,都可以明显感觉出来自他同时代的瓦格纳和布鲁克纳的那种过于蓬勃的气息和过于丰富的表情,以及来自他的前辈李斯特和贝多芬遗传的明显胎记。只要听过马勒的交响乐,会很容易找到他们的影子。比如马勒的第三交响乐,我们能听到布鲁克纳的脚步声,从马勒的第八交响乐,我们更容易轻而易举地听到贝多芬的声音。

在我看来,世界的古典音乐分为这样三支,一支来源于贝多芬、瓦格纳,还可以上溯到亨德尔;一支则来源于巴赫、莫札特,一直延续到门德尔松、肖邦乃至德沃夏克。我将前者说成是激情型的,后者是感情型的。而另外一支则是属于内省型的,是以勃拉姆斯为代表的。其他的音乐家大概都是从这三支中衍化或派生出去的。显然,马勒是和第一支同宗同祖的。但是,马勒和他们毕竟不完全一样。不一样的根本一点,就在于马勒骨子里的悲观。因此,他可以有外表上和贝多芬相似的激情澎湃,却难以有贝多芬的乐观和对世界充满信心的向往;他也可以有外表上和瓦格纳相似的气势宏伟,却难有瓦格纳钢铁般的意志和对现实社会顽强的反抗。

这种渗透于骨子里的悲观,来源于对世界的隔膜、不认同和充满焦虑以及茫然的责问与质疑。马勒自己曾经说过:“我是一个三度无家可归……一个生活在奥地利的波希米亚人,一个生活在德国人中间的奥地利人,一个在全世界游荡的犹太人。无论在哪里都是一个闯入者,永远不受欢迎”。

马勒逝世之后,他的学生,指挥家布鲁诺·瓦尔特,在上个世纪30年代开始进行马勒交响曲的挖掘和重新阐释演绎,从而使马勒在欧洲的影响与日俱增,如今已成为全世界的热门音乐家,其交响曲的地位堪比贝多芬。越来越多的人感受到马勒不仅是属于彼时的音乐家,也是属于此时的音乐家。他对人生深邃的追寻,对世界乃至充满悲剧意识的叩问,和今天的人们心里的困惑越来越接近。聆听并理解马勒的交响曲,便成为了认识和走近马勒的必由之路。

我赞同这次参加我国马勒百年纪念演出的瑞士苏黎世市政厅管弦乐团指挥戴维·津曼的观点:“对于马勒,先是他的声乐套曲,然后才是他的交响乐”。他录制过两套马勒的交响曲全集,对马勒有过专门的研究。这是知音之见。和他见解相同的还有着名小提琴曲《梁祝》的作者——作曲家陈钢,他说:“歌曲是马勒交响曲的种子和草稿”。

这确实是走近马勒音乐的一条路径,也是打开马勒内心的一扇门。

马勒的十部交响曲,可以分为这样三部分,分别和他的声乐套曲彼此联系,互为镜像—— 第一部分,第一交响曲到第四交响曲。应该和马勒的声乐套曲《少年魔角》与《流浪者之歌》一起来听。特别是第一交响曲,是马勒交响曲的序幕,马勒说自己的“第一”是“青年时期的习作”。比起以后特别是第五交响曲之后,他的交响曲的庞大的构制、复杂的心绪,以及浓郁的悲剧意识,“第一”的单纯、明快,乃至第三乐章的葬礼进行曲、幽哀的死亡,也被演奏得如泣如诉,带有了伤感的童话色彩。

勋伯格说得对:“将要形成马勒特性的任何东西,都已经显示在《第一交响曲》中了。这里,他的人生之歌已经奏响,以后不过是将它加以扩展和呈现到极致而已”。我理解勋伯格在这里说的马勒的特性,既指他的交响曲创作,也指他的人生命运的端倪。

这支乐曲,和几年前马勒25岁时创作的声乐套曲《流浪者之歌》,同样映射青春的心情和心境。其叙事性和歌唱性特征极为明显,这也是马勒交响曲与众不同,特别是和浪漫派鼎盛时期古典交响乐不同的特点之一。其中歌唱性不仅表现在以后越来越多的独唱和大合唱中,同时也表现在他的旋律之中。

那种感世伤怀的叙事性,和旋律一起自如挥洒。第一乐章的大提琴,第二乐章的圆舞曲,第三乐章的小号和单簧管,特别是末乐章大钹敲响之后,铜管乐、木管乐、弦乐、打击乐,还有竖琴,交相辉映,此起彼伏,山呼海啸,错综复杂,音色辉煌,交响效果很好,显示了令人羡慕的青春活力。尤其是一段小提琴抒情缠绵的演奏后,大提琴和整个弦乐的加入,几次反复和管乐相呼应,层次很丰富,舞台上如同扯起了袅袅飘舞的绸布,真是风生水起,摇曳生姿。最后的高潮,八支法国号站起来,可以说是青春期马勒的一种象征。

第二部分,第五到第七交响曲。与之相对应的声乐套曲是《亡儿之歌》。从声乐套曲就可以感受到其悲剧意味已经显现。第六交响曲的别名就叫做“悲剧交响曲”。

特别值得一听的是第五交响曲。这部作品明显有贝多芬“命运”交响曲的影子。开头的独奏小号,和贝多芬“命运”开头的那种“命运动机”一样先声夺人。震弦乐随之而上,景色为之一变,小号后来的加入,一下子回环萦绕起来,阅尽春秋一般,演绎着属于马勒的对于生死的悲痛与苍凉。和马勒的前几部交响曲的意味大不相同。

有了这第一乐章的对比,第四乐章的到来,才显得风来雨从,气象万千。对比悲怆之后的甜美与温暖,才有了适得其所的价值,如同鸟儿有了落栖的枝头,这枝头让马勒谱写得花繁叶茂,芬芳迷人,而这鸟儿仿佛飞越过了暴风雨的天空,终于有了喘息和抬头望一眼并没有完全坍塌的世界的瞬间。有竖琴,有法国圆号,有小提琴、中提琴和大提琴的此起彼伏,交相辉映,层次那样的丰富,交响的效果那样浑然天成,熨帖得犹如天鹅绒一般轻柔的微风抚摸你的心头。

第三部分,第八到第十交响曲,包括《大地之歌》。其中第八交响曲因有两个混声合唱队和一个童声合唱队,还有8名独唱歌手,阵势空前,号称“千人交响曲”,与马勒的声乐歌曲的关系更为密切,使声乐与器乐的结合,是贝多芬时代望尘莫及的,是马勒交响乐的辉煌巅峰。第九和第十交响曲浓重的悲剧意味,弥漫在马勒的心灵与音乐世界的整个空间,更是达到了一个前所未有的高度。

应该特别指出,马勒交响曲慢板中的弦乐,真的很少有人能像马勒那样把它们处理得这样柔美抒情、丝丝入扣,又那样丰富得水阔天清,即使在浓重悲观情绪的笼罩下,马勒也要让它们出场抚慰一下苍凉的浮生万物,给我们一些安慰和希望。在谈论马勒的交响曲时,如今大家更多愿意谈论他思想的复杂性与悲观性、作曲方面对古典传统技法的发展变化,以及对未来世界的预言性,却忽略了马勒对传统的继承。在这一点上,马勒对慢板的处理最显其独到。其实,他的老师布鲁克纳对慢板的处理也是如此,那些动人的旋律,马勒得其精髓,可以看出彼此的传承。

我特别喜欢第五交响曲中那一段最动人的慢板,这与他的《吕克特诗歌谱曲五首》中的《我在世上已不存在》有密切关系。这首歌中唱道:“我仅仅生活在我的天堂里,生活在我的爱情和歌声里。”我们由此可以触摸到马勒的心绪,即使在死亡垂临的威迫之下,他依然乐观的原因,他相信爱情和音乐。这也是马勒音乐的另一种具有现实意义的价值。

对于欣赏和了解19 世纪末20世纪初后浪漫派音乐尾声,作为衔接新的时代面临变革的古典音乐代表的庞然大物—— 交响曲,马勒的交响曲的历史与现实意义,无论对于乐者还是爱乐者,如今都显得越发醒目。

作为马勒的继承人,勋伯格曾经预言:马勒创作的作品属于未来。这个预言在今天得到了应验。我以为,马勒音乐属于未来的价值在于两方面:一是他的音乐的内容具有振聋发聩的精神重量,一是他的音乐新语汇别出机杼的形式品质。在内容方面,马勒音乐对于当时流行的约翰·斯特劳斯注重享乐的唯美圆舞曲的批判性,马勒音乐对于生与死的悲悯情怀,对于底层人民悲惨命运并将其推到生与死的边缘上进行追索和探究以及体验和表现,呈现出了今天新时代悲剧矛盾的投影,确实具有不可思议的预言般的前瞻性,成为了今天人们对待现今世界心灵的一种精神资源和抗衡力量。

形式方面,曾经为马勒写过传记的英国音乐家德里克·库克(他亦是马勒未完成的第十交响曲总谱的整理者),有过详尽的分析:“马勒对于瓦格纳的《特里斯坦》中调性和声的边缘崩溃,进一步朝勋伯格早期无调性音乐方向推进。更进一步来说,他的‘固定变奏方法’展望着序列主义音乐;发生在第九交响曲中的Ronso-Burleake乐章中线性对位预示了亨德米特;音乐中尖锐、迅速的转调预示了普罗科菲耶夫。马勒是那个时代转折点上的人物:他加快了浪漫主义心理紧张的速度直到它探索进入‘我们的新音乐’(科普兰语)的激烈形式”。

后浪漫主义时期的音乐,保守派如果是以勃拉姆斯为代表的话,那幺,激进派肯定是以布鲁克纳和马勒为代表。布鲁克纳以自己的谦恭引领桀骜不驯的马勒出场。作为后浪漫主义时期音乐的最后一人,马勒结束了一个时代,为现代音乐的新人物勋伯格的新时代的到来铺垫好了出场的红地毯。就像18世纪末19世纪初的贝多芬是通往浪漫主义的桥梁一样,马勒是通往20世纪音乐的桥梁。对于喜欢音乐的人,虽然热闹的马勒百年纪念过去了,但是马勒的音乐不是属于实时性的,非常值得常听,他是我们一生的朋友。