宋玥编剧、作曲的两幕室内歌剧《今夕,我将奔向自由》是2015年“中国室内歌剧创作推动计划”入围的优秀作品之一。“该剧灵感来源于作者‘山猛发在网上的一篇帖子《为什幺被拐女子大多都跑不掉》,歌剧旨在反映中国当代被拐妇女在农村的的凄惨遭遇和艰难解救过程,传达作者对现实社会问题的人文关怀。”[1]

《今夕》剧情发生在陕北农村,主要人物包括被拐女子1和2(同一人饰演,女高音S.);刘母(女中音A.,自小离开山村,独自将刘全抚养成人) ;刘全(男高音T.,知识分子,受过高等教育,单亲家庭长大,重孝道);村长(男低音B.,世代与刘家交好)。故事梗概为:刘全随母亲在月圆之日回到他阔别三十余年的家乡,村长带领乡亲们热情款待了他们。当刘全发现村中有妇女被拐卖且受尽欺凌难于脱身时,将此事告知母亲,母子二人决议营救被拐女子,带她逃离村庄。随着村长百般阻挠,刘母与被拐女子三十年前的相同遭遇也被揭露出来。刘母在千方百计逃离村庄多年后,回来依旧面对着与自己当年遭遇相同的无助受害者和以村长为代表的村民们的丑恶嘴脸与冷漠态度,令刘母再度失望。母子二人决心带领被拐女子逃出这穷乡僻壤。乐队编制为:长笛;单簧管(bB);打击乐(定音鼓、小军鼓、吊镲、木盒、大鼓、大锣、颤音琴)、钢琴、弦乐四重奏。

鉴于《今夕》与之前评论的几部室内歌剧在场幕设计上都不相同,所以本文着重论述了该剧的“幕场结构特征”,这其中既包括戏剧时空的设定、转换;还包括戏剧节奏的把控;最重要的是,作者以四个人物共计十二个唱段对幕场结构进行策应,形成了音乐与戏剧有效结合的隐性结构特征。文中第二部分着重指出整体音乐风格及写作手法如何与戏剧情节相吻合;器乐部分的写作如何对戏剧动作加以有效支持;声乐和器乐的多声部发展手法是否和幕场设计原则相匹配;对于不同人物性格的刻画,人声与乐队有哪些可圈可点之处。文章最后,对于《今夕》在结尾并没有明确的结局,是否会导致戏剧冲突降低,戏剧性减弱等问题进行了评述。

一、《今夕》的幕场结构特征

村长热情迎接归乡母子

由于“室内歌剧计划”对提交的作品有着严格的时间限制,所以很多入围的优秀作品都采用独幕形式,这也是小型戏剧结构的常用手法,如之前评论文章涉及到的室内歌剧《三棱镜》[2]《蛊镇》[3]《奔月》[4]《挪威的森林》[5]《五子葬父》[6]《罗生门》[7]《高尚的穷人》[8]均属此类。而室内歌剧《向南,太阳下颤抖的星》分为五幕,幕下不再分场,这是作者为了配合剧情中梵高的五幅画作及其不同侧面而有意为之的。[9]虽然有学者认为此种设计原则不太符合传统歌剧幕场结构的美学原则,对于二十分钟左右的室内歌剧来讲,分成两幕没有必要,但“今天,伴随着新的叙事方式的探索和创新,新的结构形式的研究和尝试层出不穷,因此,对幕场结构的探究,既是戏剧美学的老命题,也是新命题”[10]。

1.戏剧的空间设定与转换

“艺术总体上被分为三个类型:空间的艺术、时间的艺术和时空统一的艺术。如音乐被归为时间的艺术,绘画和雕塑被归为空间的艺术;戏剧艺术兼具空间造型的美感与时间艺术流动的特征成为时空统一的艺术。”如何把握时间与空间的对立和统一,是一个值得每位歌剧作曲家深入研究的话题。《今夕》中的幕场设计原则,充分体现了两者既互相关照、彼此纠葛,又枝蔓藤生、循环往复的特点。

从客观与主观空间[11]看,由于演出条件和室内歌剧形式的限制,客观空间并无太多可发挥的余地。反而是主观空间在幕场结构中起到至关重要的作用。两幕形成了剧中四个人物的心理变化和精神活动上的强烈反差:村长和乡亲们的态度,在第一幕中热情好客,在第二幕中,冷漠无情;被拐女子在第一幕中,因受辱而感到无助和绝望,第二幕中遇到刘全和刘母后决心誓死出逃,奔向自由;刘母在第一幕的身份是单亲妈妈携子返乡,重回故里,第二幕中却有着戏剧性的反转,道出与被拐妇女相同的遭遇和命运;主人公刘全的心理变化,在第一幕中对这片陌生的土地充满好奇,第二幕中却厌恶至极,想尽快逃离。作者之所以设计成两幕,正是基于戏中四个人物心理变化和精神状态的强烈反差,两幕之间的戏剧性冲突是在人物之间主观空间的设定及转换前提下得以实现的。

另外,无任何道具的空白场景,代表归乡途中或逃跑至野外;第一幕第二场的唱段5中,仅有一把椅子,代表囚禁被拐妇女的暗室;而一张方桌,三把椅子,代表村长热情款待母子二人归乡,以及乡亲们前来探望的“大场面”。这种象征空间在中国戏曲舞台上最为多见,“一桌二椅”的舞台布景形式,服装道具的象征化运用,都是象征空间的内在构成要素。

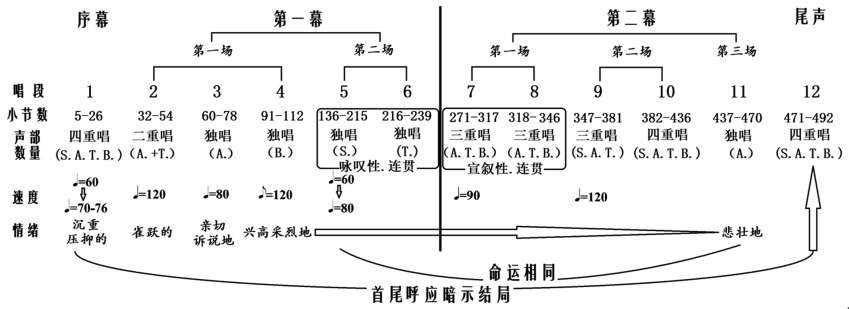

图1 《今夕,我将奔向自由》结构图示

2.《今夕》的心理时间设定及维度

从时间设定上看,母子二人三十年后重回“故乡”作为戏剧的开端,实际上是为第二幕第三场的唱段11——刘母道出自己三十年前与被拐少女相同的遭遇埋下伏笔。作者将戏剧时间维度中的“心理时间”[12]在《今夕》中加以强化,通过人物意识流的逆转回旋和还原贯通,使该剧的戏剧结构富有弹性。“从结构的物理时间,转换为结构艺术时间,这种强化艺术形式的表现方式,是以人物的心理状态强度作为艺术表现的对象。”[13]作者以十二个唱段对戏剧结构进行隐性布控,不仅是基于前文所述的“主观空间”,依靠心理时间的提前设定及维度的把控也至关重要。正是基于空间与时间在戏剧中双管齐下,起到各自的结构作用,才使得显性与隐性戏剧结构相辅相成、明暗交错。

提到心理时间,不得不说到叙事。《今夕》的叙事策略看似是单线的,其故事发生的时间也仅限于“十五月圆”这一天内。但作者将刘母与被拐少女的命运在戏剧结尾相互关联,实则是双重叙事的一种典型手法。就像法国电影符号学家麦茨所说,叙事是一个双重的时间序列——被讲述的事情的时间及叙事的时间(所指的时间与能指的时间)。剧中主要事件——被拐少女的被发现、诉说和刘全母子下定决心施救是当下叙事——所指时间;而刘母在剧情结尾所诉说的自己与被拐少女的相同遭遇,则属于叙事时间——能指的时间。尽管这种双重叙事是戏剧作品中极其常见的做法,但是对于初次编写剧本的宋玥来讲,在叙事过程中做到”以一种时间去构建另一种时间”——既能在有限的观演时间内构建完整的双重故事时间,又能够在真实的物理时间基础上,进一步构建虚构的心理时间,并且能使被拐妇女与三十年后的刘母互为始末,是难能可贵,值得肯定的。《今夕》在戏剧空间的提前设定下,有效控制了戏剧心理的时间维度,在两者都具备的前提下,戏剧叙事节奏的把控便显得愈加重要。

3.戏剧节奏的把控

“节奏是戏剧的‘指令形式,它形成于剧作家最初的‘布局概念,并对戏剧主要部分的划分起支配作用。节奏决定着戏剧表演风格的轻松与沉重,决定着最崇高与最凶暴戏剧行为的强度,决定着人物数量的多寡与人物发展的程度。”[14]《今夕》的戏剧节奏把控主要体现以下特点:

其一,悲剧事件被揭露之前,以返乡的喜剧性唱段作为铺垫,唱段2和3表现了刘全和母亲迫切返乡的激动喜悦心情,唱段4更是以谐谑曲风格表达了村长盼望母子返乡已久,见面后亲如一家的场面。正是这种喜剧性、舒缓的戏剧节奏,才使得被拐妇女的悲剧咏叹调——唱段5,与之前的唱段形成强烈反差,有效加剧了戏剧性的矛盾冲突;

其二,被拐少女从被刘全发现,刘全当众质问村长,小黑屋中关着什幺;到被拐妇女送菜,塞纸条给刘全,刘全和母亲得知被拐少女的真相;再到母子决心带着被拐少女逃离魔窟,这些连贯的戏剧情节既离不开戏剧动作的支撑,更离不开戏剧节奏的把控。作者戏剧节奏的控制主要体现在独唱与重唱之间的幕场结构分配。第一幕中,作者布局了四个主人公的独唱,戏剧节奏由喜到悲,由舒缓到紧张,刘全母子和村长亲如一家,并无矛盾冲突;第二幕中,刘全母子得知被拐少女真相后,走向了村长和村民的对立面,这一矛盾的产生及发展过程是在第二幕中连续的三重唱和四重唱过程中转身并激化的。

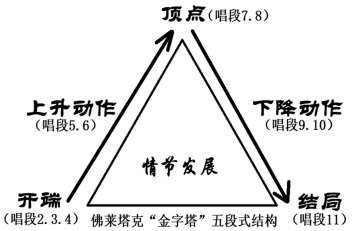

图2

其三,刘母三十年前也曾被拐卖,这一画龙点睛的“戏核”该何时浮出水面?唱段11很好地将戏剧节奏推向第二次高潮。虽然在该唱段中,刘母的独唱仅有四句,但是足以震慑人心。郭新教授说,“在施救过程中遇到以村长为代表的反对势力,从而产生矛盾的戏剧冲突。但此冲突却没有激化,也没有明朗的结局,使得戏剧性由此减弱了。”[15]笔者认为,从刘母在戏剧开始携子返乡,到戏剧发展到最后,带领被拐少女出逃,已经点明了戏剧的结局——刘母即象征着三十年前的被拐少女,被拐少女出逃仿佛就是刘母当年在出逃。剧情结尾,村长带领村民进行追赶,已经将戏剧性矛盾推向高潮,至于被拐少女能否解救成功,已经显得不那幺重要了,因为这种看似开放性的戏剧结构,还隐含着环形戏剧结构的特点——刘母与被拐少女的人物命运相互关照,戏剧结局也暗示在其中。

二、《今夕》的音乐融汇风格

对于《今夕》的音乐方面,我认为首先要强调的依然是12个唱段与戏剧幕场结构布局的契合统一。需要加以说明的是,这些唱段并非都是严格意义上的独唱、重唱或咏叙调、宣叙调等。如其中唱段7和8就在局部具有宣叙性对唱的特点;再比如唱段11开始仅有4句是刘母的独唱,其后是刘全和村长的说唱性段落,为了凸显刘母当年被拐的身世,且该唱段确实是以刘母四句咏叹调为核心,所以图示1中还是将唱段11划分为独唱。作者用“唱段”加以命名,主要目的是为了进一步强化全剧的结构,将音乐结构的分段原则与戏剧幕场结构进行犬牙交错的“咬合”形态,推动戏剧情节的进一步发展。从该剧音乐创作的角度看,作者进行了以下几点意义的尝试。

四重唱(唱段12)

首先是调性音乐写作为主,局部段落或器乐声部以无调性或泛调性写作手法为辅。之前分析的八部室内歌剧作品,大部分都是以无调性写作手法为主,只有刘天石的《蛊镇》是纯粹的调性音乐。在《今夕》中,唱段1和12唱词完全相同,但音乐处理上有所不同,前者倾向于泛调性,而后者倾向于调性。唱段1强调音响的不协和特征,气氛紧张,与唱段2返乡归途的轻松愉快氛围形成强烈反差。作者以在C-bE-bG-bB四个音作为乐队序曲的开始,随后在这四个音为主音的调性上自由展开,当具有“引子”作用的唱段1进入后,人声四个声部由原来乐队四个音的基础上,进一步向上叠加了bD-bF-bA-bC-bE这几个主要音,唱段1没有明确的主调,人声四个声部在这五个调之间游移,奠定了全剧的悲剧色彩。在唱段2-5中,调性音乐写作为主,尤其是女高音(被拐少女)的咏叹调,是目前分析的九部室内歌剧中,调性咏叹调写作最为成功的段落。在唱段之间,作者本意是想模糊调性,进行衔接和过渡,但由于织体和写作基调受调性音乐框架的限制,所以大部分唱段之间的衔接部分依然有调性因素的痕迹。

其次是人声声部中、西方旋律发展手法的融合。在独唱部分,尤其是女高音,旋律展衍式的发展手法有着民族歌剧咏叹调中板腔体的些许特征。尽管其板式-变速结构特征并不明显,但唱段5中的四个连缀体段落分别讲述了窑洞六、七年当牛做马(近似散板);渴望自由,试图挣脱,几经失败(慢板);思念父母亲人恍如隔世(中速);慨叹命运不公(快速)。这四个段落组成的唱段5彰显了生-死之间的恢弘大气,尽管板式速度变化和主题贯穿手法与中国民族歌剧唱段的板腔体运用特点相比较还显得有些距离,但对于塑造人物性格,刻画人物的艺术形象,强化《今夕,我将奔向自由》的思想主题,该唱段充分体现了中国民族歌剧的气魄与戏剧性张力。对于重唱部分的写作,作者又重点运用了西方歌剧重唱中,类似于器乐化动机重复或模进的声部发展手法,这在第二场各段落的重唱部分比比皆是。

再次,是根据戏剧情节的发展,有时采用室内乐队音响的写作方式,有时又利用钢琴和打击乐将音乐推向高潮,模仿大乐队音效。如唱段3,村长谐谑性的唱段,均采用弦乐为主的轻松幽默的室内乐写作方式,凸显村长热情好客的善良形象。而在唱段5的乐队部分,以及第二幕开始前的乐队部分,打击乐和钢琴烘托着弦乐和木管营造了恢弘、紧张、有着不详预兆的大乐队音效。但此种做法对于唱段之间的戏剧情节衔接是否得当,个别地方的处理还有待考量,如第二幕开始前的乐队部分,乐队音响推进的整体效果显得有些过于“隆重”,此时刘母和村长还并未进入刘全探知被拐少女事件的端倪的事件之中,突如其来的第二幕前奏,就显得有些突兀。并不是歌剧的每一幕开始都需要庞大的前奏作为引入,尤其是室内歌剧,应该根据剧情的发展与走向,选择合适的乐队引入状态。

最后是乐队与人声的协同合作问题。宋玥说:“调性音乐与无调性音乐,在对作品的情绪表达上各有分工。相较于乐队来讲,我认为人声更能使听众共情,一定程度上比较直击人心,所以选择调性音乐的写作手法,是为了更加容易地走进听众的内心;而乐队的无调性部分,有些是为了奠定情绪基调, 有些则是起到‘花边儿 的装点作用。 在这部作品中,我努力将这两种音乐风格结合在一起, 这种反差也是为了使人听起来不腻,有继续看下去的欲望。”对于室内歌剧音乐风格与观众的距离感问题,是一个很复杂的话题,不是一句两句能说清楚的。但是作为专业作曲家,在追求独特艺术效果和个性化的同时,兼顾受众的听觉感受和接受能力,这两者其实并不矛盾。宋玥在写作这部作品之前,曾亲自走访过声乐演唱者,询问他们愿意演唱何种风格的旋律。正是考虑演唱者和观众的接受问题,所以对于调性与与非调性这一问题的处理上,作者才有了上述几点特征。

三、作者对《今夕》的回顾与总结

“我对创作过的每部作品都或多或少的抱有遗憾。时隔五年,再次回头审视这部作品,我认为对场次之间的衔接考虑的还不够充分;而音乐创作手法上也稍显单一,尤其乐队部分,在对氛围的渲染和场景的刻画方面做得还不够,对“大乐队”般宏大效果的营造还不到位;在各个唱段之间的连接部分,乐队方面的写作也可以处理的更细致些。比如说在主人公刘全发现被拐女子之后,对他的心理活动完全可以塑造得更丰富些,以他的世界观看待此类事件,必定会引起强烈的戏剧冲突,那幺这个角色就会更加立体。所以无论从剧本角度还是音乐方面,都可以多揉进更多东西。”

对于宋玥所提到的主人公刘全的戏剧及音乐处理,我觉得他在剧中已经丧失了“主人公”的地位,或者说他作为主要人物之一,缺乏人物性格的塑造,或者说是具象的“符号化”特征不明显,以至于在我看来,刘全还没有村长给我的印象深刻。我觉得首要问题是刘全缺乏一个“知识分子”所该有的智慧、责任与担当。《今夕》虽然凸显的是女性不畏恶势力囚禁之苦,勇于抗争,为了寻求自由不畏生死。但是既然作者明确其为现实题材,就应该考虑中国当下国情是法治社会,就算再穷乡僻壤,村长也不至于如此行事。尽管戏剧有某些假定或夸张的成分,但此时作为回乡探亲的刘全,应该以智慧的方式寻求外界帮助和法律的保护。因为解救的被拐妇女不是只有一个,其母亲当年逃跑成功的案例在三十年后也不该再重新上演。

“在对《今夕》创作的回顾过程中,我清晰地记得当时过于苦恼到底是使用‘调性还是‘非调性写作手法来创作,后来逐渐意识到这种想法局限性。就像我近年来领悟到的,人们对你所期望的,是通过作品看到创作者背后承载的民族文化,而不被任何固有思维所束缚,这才是一个创作者应该具备的品质。”

其实无论是调性还是非调性,仅对歌剧创作而言,我认为还是要首先考虑歌剧题材所要表现的内容适合用什幺样的音乐语言来表达。就像谢天创作的室内歌剧《罗生门》,由于剧本改编自日本着名作家芥川龙之介的同名短篇小说,所以音乐“首先是在借鉴了佛教声明音乐元素和日本传统雅乐的基础上,将能剧表演形式所体现的某些特征幻化至音响空间的构建中。”[16]进一步说,在塑造歌剧人物、推动戏剧情节、激化戏剧矛盾等方面,音乐本身除了技术,还应该尽量融汇更多的地域文化、哲学思考、以及象征性隐喻或某些符号化标签等多种综合因素在内,因为歌剧是一门综合艺术,它所能综合的内容包罗万象,无所不及。

本文标题彩虹有两层含义,一是象征被拐女子的经历仿佛暴风骤雨,尽管戏剧没有明确的结局,但同是观众的我,仿佛看到了暴风骤雨后的彩虹;二是寓意中国室内歌剧的创作能够欣欣向荣,在众多年轻作曲家的努力下,呈现出不一样的色彩。

宋玥,2018年就读于TU Dublin-Conservatory of Music and Drama,师从作曲家Gráinne Mulvey教授;

2014-2017年,就读于中央音乐学院作曲系,师从作曲家李滨扬教授;

2009-2014年,就读于中国音乐学院作曲系,师从作曲家施万春教授。

近五年个人成就与获奖经历:

2019-2022年,荣获国家留学基金委艺术类人才培养特别项目公派留学生资格,在爱尔兰攻读作曲博士学位;

2018-2022年,获得 “DIT Fiosraigh Fees and Material” 奖学金;

2020年,室内乐作品 “Iron Horses”(封狼居胥),在 “TU Dublin-Artistic Research Perspective” 活动中,作为近年代表作品进行创作技法展演;

器乐独奏作品“Singing Alone - Cello”、“Flying On The Grassland Like A Butterfly - Flute”与“Meditating In The Afternoon - Harp”,与演奏家合作完成,并将在年底进行录制;

2019年,作为主讲人之一,在由驻爱尔兰大使馆教育组举办的CSC 博士生读书交流会上,以“现代音乐作品的构思与创作 - 通过对中国与爱尔兰两国传统音乐的调研与对比分析,来考察跨国文化交流合作的潜力” 为题,进行发言并与大家交流讨论;

2018年,参加 “GERTRUDE MORRIS GRANT PERPETUAL CUP ”(for duo - piano and voice) 合作钢琴比赛,获得一等奖;

2016年,民族管弦乐队作品“煨桑之祭”由中央音乐学院民族乐团首演于中央音乐学院音乐厅;

2016年,参与中央音乐学院与北京舞蹈学院协同创新培养高端舞蹈创编人才计划,创作室内乐作品“阵头”,与舞蹈演员和编舞合作完成,并在中央音乐学院和北京舞蹈学院演出,影像资料收录在第四季《音·舞集》作品选;

2015年,参与由中央音乐学院创办的“室内歌剧推动计划”,创作室内歌剧“今夕,我将奔向自由”,并在中央音乐学院音乐厅演出,影像资料收录在《第三届中国室内歌剧创作推动计划展演》中。

参考文献:

[1]郭新:戏剧与音乐之间平衡的多样化处理方式——2015年第三届“中国室内歌剧创作推动计划”获奖室内歌剧展演述评,《中央音乐学院学报》,2016年第2期,第22页。

[2]张宝华:人性折射下的自我博弈——田田室内歌剧《三棱镜》的戏剧矛盾设定与人物关系消解,《音乐生活》,2020年第1期,第66-75页。

[3]张宝华:《命运因何由“它”掌控——评刘天石室内歌剧〈蛊镇〉的“开放性”戏剧思维》,《音乐生活》,2020年第2期,第53-57页。

[4]张宝华、天夫:《历史与现实的隔空对话——与天夫谈室内歌剧〈奔月〉的反讽风格及音乐创作》,《音乐生活》,2020年第3期,第55-61页。

[5]张宝华:《十字路口的找寻——“独角戏”在室内歌剧〈挪威的森林〉中的戏剧化表现形式》,《音乐生活》,2020年第4期,第60-67页。

[6]张宝华:《暗夜下“求你慈悲”——室内歌剧〈五子葬父〉的戏剧冲突及主题变形手法》,《音乐生活》,2020年第5期,第61-68页。

[7]张宝华:《自戒自度 自净其心——评室内歌剧〈罗生门〉的双重叙事策略及抽象音响空间构建》,《音乐生活》,2020年第6期,第52-57页。

[8]张宝华:《人间的戏剧——评室内歌剧〈高尚的穷人〉音乐的戏剧功能及意识流叙事思维》,《音乐生活》,2020年第7期,第53-59页。

[9]张宝华:《灵魂的独白——室内歌剧〈向南,太阳下颤抖的星〉戏剧结构形态及音乐的表现手法与象征意义》,《音乐生活》,2020年第8期。

[10]顾春芳:《戏剧学导论》,北京大学出版社,2014年,第452页。

[11]客观空间主要指戏剧剧本提供的、舞台演出所用的客观物质性空间,观众的眼睛可以看到的、演员可置身其中进行演出的空间形态;与客观空间不同,主观空间往往是人物内心的心理世界的变化,以及精神活动的空间语境构成。

[12]“心理时间”这一概念,是由伯格森(Henri Bergson)于1887年在《时间与自由意志》一书中提出的哲学概念“心理状态强度”引申而来的,在艺术范畴内称为“心理时间”。“心理时间”是一种以人物联想、回忆、独白、私语等来展现人物艺术状态流动的艺术方式,它在改变文学作品对物理时间循环排列的同时,增加了艺术容量。同[10]第180页.

[13]同[10]第181页。

[14]Susanne. K. Langer, Felling and Form, New York: Chales Scrihners Sons,1953,p.356。

[15]同[1],第22页.

[16]张宝华:《自戒自度 自净其心——评室内歌剧〈罗生门〉的双重叙事策略及抽象音响空间构建》,《音乐生活》,2020年第6期,第52-57页。