张宝华 丛密雨

2022 年12 月21 日,中央音乐学院在站博士后丛密雨以“腾讯会议”的形式为大家带来了题为《中国复调理论的肇始与初步发展》的讲座。该讲座系教育部人文社科重点研究基地、中央音乐学院音乐学研究所主办的“前沿·探索——中央音乐学院博士后学术分享系列讲座”的第二场。讲座在丛密雨博士与徐孟东教授近期完成的同名论文[1]基础上,进行了深入解读与扩展。此次讲座形式新颖,除了讲座主持人李娜[2]博士外,还邀请了四位与谈人参与其中进行总结和讨论。笔者作为与谈人之一,通过此次讲座的学习,在与另外三位与谈人魏育鲲[3]博士、吴洁[4]博士和刘鹏[5]博士的交流过程中也受益匪浅且意犹未尽,遂写下此文来回顾此次讲座中的精彩“瞬间”,记录讲座后的一些思考。

一、讲座内容梗概

《中国复调理论的肇始与初步发展》一文,是徐孟东教授主持的“2018 国家社科基金艺术学重大项目《中国现当代作曲理论体系形成与发展研究》”子课题“中国复调音乐理论的形成与发展研究”的阶段性研究成果。丛密雨的讲座内容包含“复调理论在中国的早期引介”“复调课程在高等院校中的开设情况”和“观察、内涵与外延”三个部分。

1.题解

“ 复 调”(Polyphony)的 概 念 与“ 主 调”(Homophony)相对应,意指以“对位”思维与技法,组织、结构而成的多声部音乐艺术形式;其意义和旨趣在于通过各声部音高与节奏形态的不同和对比来组织、发展音乐作品。20 世纪50 年代中期,在苏俄复调教材和苏联专家授课的影响下,包括中央音乐学院、上海音乐学院在内的专业音乐院校,逐渐将原“对位法”“赋格”等课程名称先后统一改称为“复调”。从此,“复调”这一涵盖“单对位”“复对位”与“赋格”的课程统称,拓展至我国专业音乐教育、理论研究和音乐创作领域并沿用至今。讲座中所涉及的“单对位”“复对位”“模仿”“赋格”等名称,均在“复调”范畴内[6]。

“肇始”主要侧重于两个方面,其一,是1933 年先后出版的两本中国复调理论着述《对谱音乐》(王光祁)和《对位法概论》(缪天瑞),正式拉开了中国复调音乐理论在中国传播与发展的序幕;其二,是中国高等艺术教育的先驱与开拓者萧友梅,在1921年任北京女子高等师范学校音乐科主任时,提倡效仿西方教授经验按科分类,参照德国学制和按西方音乐理论体系,在“乐理”的学习基础上,将“和声”贯穿其中,而“对位”作为理论类核心课程,与曲体、乐器法等均设置40 课时学习时间。这是目前国内有史料可查的,高等院校最早开设的复调课程。

讲座中对于“初步发展”的具体时间划定为1919—1949 年的三十年间。这其中既包括复调理论类书籍和论文的出版与刊载,又包括多所高等院校所开设的复调理论课程的学制、学时、主讲教师及所涉及的复调理论体系和使用教材等详细情况。

2.理论与教学

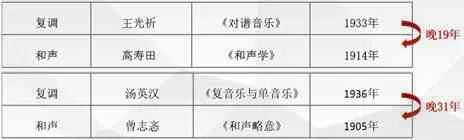

从作曲理论学科的整体发展角度看,复调是相对滞后的。仅与和声一科相比较而言,第一本和声专着《和声学》(高寿田)比第一本复调专着《对谱音乐》早了19 年,而第一篇公开发表的和声方面论文《和声略意》,要比复调论文《复音乐与单音乐》早31年(见表1)。相比较于其他学科而言,1949 年前有关复调音乐理论的译着、编着和专着资料的搜集整理较为困难,也正因如此,对于中国早期复调理论方面的书籍和论文进行搜集、整理和细致的研究论述也就显得弥足珍贵。

表1:

除了针对《对谱音乐》和《对位法概论》的详细介绍和比较研究外,讲座中还对1933—1949 年间相继出版的《单对位法概要》[7]《简易对位法》[8]和《赋格初步》[9]《对位化和声学》(陈洪着,成书于1941 年,1951 年出版)和《音乐的构成》[10]几本复调理论书籍进行了逐一介绍。从国内最早可以查到的两篇复调理论文章《复音乐与单音乐》和《卡农与复加》[11]开始,像《巴赫与复音音乐》[12]《对位法与赋格》[13]《严格的与自由的对位法》[14]《对位法与和声学》[15]《巴赫及罕得尔时代的音乐》[16]《对位法》[17]等为数不多的复调论文相继在国内刊物发表。虽然1949 年复调理论相关着述及论文的数量都是以个位数来计量的,但正是这些看起来不那幺“高深”的“翻译搬运”与“真知灼见”,在当时那个信息闭塞、知识匮乏的年代,将复调理论扩散、传播到每一个音乐爱好者和音乐学习者的身边[18]。

1927 年11 月,在时任国民政府“大学院院长”蔡元培的大力支持下,中国第一所独立、专业的高等音乐学府——“国立音乐院”在上海成立,1929 年正式更名为“上海国立音乐专科学校”,萧友梅任校长。同年,刚刚从美国留学归国的黄自担任教务主任并全面担负起作曲及作曲理论教学的任务,在其主持下,从和声、复调、曲式、配器为主体的作曲理论教学体系初步成型,这对我国作曲与作曲理论事业的人才培养具有伟大而深远的意义。“是黄自播撒了欧洲复调音乐理论在中国全面、系统传播的第一颗种子,培养出被称为‘四大弟子’的贺绿汀、刘雪庵、陈田鹤和江定仙。他为我国作曲理论学科的建设发展和人才培养,做出了不可磨灭的贡献。”[19]在“国立音专”随后的复调教学中,课程设置严谨规范,授课内容全面和多元,陈洪、音乐教育家沃尔夫冈·弗兰克尔(Wolfgang Fraenkel)、犹太裔德国作曲家尤里乌斯·许洛士(Julius Schloss)、谭小麟在战乱年间苦力支撑着传道授业之重任,并将以“国立音专”为代表的复调课程及其教学模式,逐步延伸到福建国立音专、青木关国立音乐院等校中。

除了对“国立音专”成立至1949 年间,复调课程主讲教师所用教材、教学体系和具体课时等进行了详尽讲解外,讲座中还先后介绍了福建国立音专、青木关国立音乐院[20]、燕京大学和武昌艺专等院校的复调教学体系、主讲教师、所用教材和具体学制。

3.观察、内涵与外延

在五四新文化运动的催生下,一批包括复调音乐理论在内的西方作曲理论,较为系统地引介入国内。虽此阶段以引进、吸收为主,但它们逐步作用于中国专业音乐的研究、教育和创作。上海国立音乐院建立并成立理论作曲组,以及国内其他音乐院校、系科的复调教学和学科建设,标志着中国专业音乐建设、作曲理论学科发展,开始逐渐走向规范化阶段。需要强调的是,中国复调音乐理论的发展,是在教学、研究、创作的共同体系和开放的动态持续状态下前行的。

以萧友梅、黄自、贺绿汀和谭小麟等人为代表的中国早期专业作曲家,在积极学习、传播西方音乐理论的同时,率先将西方作曲技法运用于自己的作品之中,积极开拓了中国新音乐的发展道路,复调技法在中国专业音乐中的运用也就此发轫。借鉴运用西方对位理论、思维和技法,并在此基础上逐步探寻中国传统音乐中的复调因素及其表现形态,使之交融结合,最终形成、发展中国复调音乐理论体系,是中国作曲与作曲技术理论重要的学术目标。

而今我们回顾这段历史,不仅是对它的学术梳理,更是在中国复调音乐理论研究、创作和教学繁荣发展并已初步体系化的今天,铭记这些将西方复调理论引进、吸收、推广并努力使之中国化的先驱。希望通过此次讲座,感怀那些在艰难困苦中坚守理论研究阵地,为我们获取真知的前辈。

二、与谈人观点述要

讲座过后,与谈人张宝华、魏育鲲、刘鹏和吴洁先后就讲座内容发表了各自的观点。

张宝华认为,讲座所涉及的大量文献和史料,从搜集、整理和论述的角度看相当不易,难能可贵的是,丛密雨能够将相同年代出版的专着加以学术内容和写作初衷的横向比较研究;对不同音乐院校复调教师所用教材和教学体系进行系统性的梳理,这种以“史”为鉴,比较研究的论证式梳理值得我们学习。

另外,“复调理论”部分所涉及的理论着述和论文仅仅是一小部分,“复调教学”中所提及的诸多音乐院校的理论教师,在授课时所使用的多样化的教材和不同的复调教学体系,都是对“复调理论”部分的进一步补充。例如国立音专弗兰克尔在授课时采用该丘斯的教材《对位法》;谭小麟授课时选用了[丹麦]克诺德·杰普生(Knud Jeppeson)的《对位法——16 世纪的声乐复调风格》和[德]兴德米特(Paul Hindemith)的《两部写作练习》;福建国立音专的复调授课教师缪天瑞、萧而化和陆华柏先后采用了[美]该丘斯(P.Goetschius)的《对位法》和《应用对位法》、[英]普劳特(E.Prout)的《对位法,严格与自由》和《复对位与卡农》、[英]柏顿绍(T.H.Bevtenshaw)的《和声与对位》;青木关国立音专的陈田鹤采用了[英]凯森(C.H.Kitson)的《复对位与卡农》等。这些被应用于复调教学中的教材,虽然大部分在当时没有被译成中文正式出版,但它们却在1949 年前的中国复调教学中,培养出了第一批成熟的中国老一辈作曲家。由此可见这些引介自不同国家、不同理论家的复调教材,在中国早期复调理论发展中也起到了不容小觑的作用。

魏育鲲博士认为,作为一位民族音乐学专业的研究者来说,这次讲座呈现在眼前的并不仅仅是复调理论在中国的发展历史,更是关乎那个时代,甚至说关乎整个中国的民族文化所经历的一个非常特殊的历史语境和图景。与作曲理论学科相比较而言,作为音乐学专业或从更小的一个研究领域——民族音乐学来说,我们所关注的问题是有所不同的。在这样的一个特殊的历史语境当中,我们也一直在探讨,为什幺中国在20 世纪20—50 年代“国乐不振”,其原因在哪里?一部分的作曲家,或者一部分音乐学研究者认为中国之所以“国乐不振”,是因为没有“复音”音乐。这在我们当下看来已经是非常过时的一个观点,但事实上,这种观点一直到20 世纪80 年代初期,仍然在音乐学研究领域占据着主流。这一方面是特殊历史时期下,中西文化之间的审视关系和视角不同所造成的;另一方面,也有文化价值的衡量问题。因为我们试图在那样的一个时代,将西洋音乐的“先进性”和中国的“单音音乐”所表现出的“落后性”进行对比。虽然我们并不是从作曲理论或技术的角度看,而是更倾向于回到我们自己的本土语言当中去寻找“复音”音乐。可能这种对比的背后会呈现出类似于文化进化论等更为广阔的话题,但是事实上,我们在民族音乐或传统音乐的研究当中,一直在追问的是中国民族音乐当中到底有没有“复音”音乐。一直到二十世纪50 年代,我们发现我们有像侗族大歌这样的多声部音乐,而且在1955 年左右,川江号子在参加“世界青年联欢节”的演出时,不仅以“复音”音乐的面貌展现在世人面前,并且还获得了很重要的奖项。从这一点上看可以肯定地说,在中国传统音乐或民间音乐中,很早便有着大量的多声音乐。但我们在研究过程中其实也产生过很多的争论,比如有人猜测中国的多声部民歌是不是受到西方宗教音乐影响而产生的?有一些持反驳观点的学者认为,这是一种很典型的“民族虚无主义”。直至今天我们似乎已经跳出了过去那个寻找“中国复音音乐”的语境,不再单纯地试图证明中国民间音乐中是存在“复调”的,因为我们并不需要以此种方式来证明中国音乐的“先进性”,我们更需要去找寻属于我们自己的“声音”。当避免落入一种狭隘或极端的民族主义的同时,又要小心全面接受、拥抱西方甚至崇洋媚外的状态。其实寻找到一条自己的道路,是一个非常困难的过程,我们尽管走了几十年,但这条路依然没有尽头。当下的人,回过头跳出来去看过去的那一段历史,就像丛密雨今天在讲座中所作的历史性的梳理,无论对于作曲理论或是中国传统音乐的研究者来讲,都具有非常重要的意义和价值。

刘鹏博士认为,复调与作曲有着千丝万缕的深度联系,从某种层面上看,旋律写作、二声部对位就等同于“作曲”训练。回顾其自身的学习经历,他总结出以下几点体会:一、“风格写作”与创作思维之间的转换关系。复调技术有着强烈的时代性和风格印记,以“模仿写作”入手来学习巴赫的音乐,实际上模仿的是17—18 世纪特定时期的风格,如何在自己的创作之中将所谓的“风格性”因素进行合理化转换是关键所在。我们经常会觉得20 世纪现代音乐中的对位技术,在纵向上的音程关系及其细节处理是有所弱化的,比如线性对位可能是为了块状音响效果而产生的线条性声部的模仿或聚集。在个别的音乐创作中,复调技术的运用仿佛雕塑的泥坯,光有轮廓,而缺乏细节的雕琢,此时“风格写作”及其思维转换的重要性便由此凸显。二、了解复调知识的学术背景及历史发展是至关重要的。我们对对位法的本质,风格观、历史观的认识还远远不够,这也是造成学以难致用的原因之一——“知其然不知其所以然”。三、通过合理的课程设置,来弥合和声与复调之间多声思维差异的过渡。同时,用大量的艺术实践来辅助复调课程的学习也尤为必要。此外,我们不仅应花更多的时间去了解复调音乐发展的历史,也应关注中国老一辈学者在教学实践中是怎幺去做的。

吴洁博士认为,中国历史上记载各朝代与域外音乐交流的史料非常多,中国早期和周边的一些国家,如西亚一带的伊朗,以及中亚,南亚,东南亚的国家曾经有过很多文化交流。特别是到了唐代,作为一个国际化的历史朝代,很多外来的音乐文化和音乐理论进入中国。从很多中国古代的音乐作品或一些古谱来看,虽然大多数是单音音乐,但还是受到国外音乐文化或理论的影响。在中国传统音乐或民间音乐中,会有大量的“支声”现象,这不仅仅在中国,在古老的甘美兰和木卡姆音乐中,“多声”现象其实并不鲜见。在东方文化思维中,虽然这种现象不称之为“复调”,但它确实存在,有着自己的创作思维和模式。其实每一个地域或国家的文化具有极大的差异性,这也导致音乐的思维和创作过程有着本质区别。其中是否受到外来文化理论的影响还有待于考察。但近代西方复调理论传入中国后,对专业音乐创作造成了哪些实质性的影响,也应该是我们进一步探究的实质性问题。

最后,丛密雨的合作导师龚晓婷教授对这次讲座作出点评。认为此次讲座梳理了复调音乐理论在中国的建立和源流过程,让我们认识和了解到了曾经这段相对模糊的历史。同时,中国的复调理论不是无源之水,更不是无本之物,在历史语境的解读下,这一研究对建设我国复调音乐理论体系也有着重要作用。

三、“回眸”与思考

由于时间关系,此次讲座过后,与谈人在各自阐明自己的观点后都觉得意犹未尽,下面对与谈人会后的一些补充观点和个人的点滴思考整理如下。

张宝华认为,1919—1921 年间,虽然还没有涉及具体的复调理论专着,以及高等院校作曲理论分科——复调课程的开设,但鉴于中国近代“新文化运动”社会背景的影响和作曲理论学科的整体性,丛密雨对这三年间有关学科分类和复调理论的“孕育过程”做了充分的调研和背景研究,这种站在学科发展史的角度,对“复调理论在中国”的研究方式无疑是正确且值得借鉴学习的。

丛密雨认为,中国复调理论的发展相比较于其他作曲理论学科而言是相对滞后的,当下这种对和声与复调专着的出版时间,以及和声与复调论文的发表时间相比较的研究方式,在目前来看具有一定说服力。但与此同时,在我的脑海中也会产生一些疑问,比如曲式和配器等相关学科在中国同一阶段的“肇始”情况,它们第一本专着、第一篇论文是什幺?出版、发表于哪一年?如果可以将这些统合起来做横向比较,相信会使这个论题更加丰盈。

回首中国近百年的复调理论发展历史,我们忍不住猜想,1949 年前的中国复调理论发展过程中,缪天瑞、黄自、陈洪和江定仙等老一辈作曲理论界的专家和前辈们,是否也孕育着复调理论“中国化”的思想在其中?相信这一问题会在同时期中国近代作曲家萧友梅、黄自、陈田鹤、江定仙等前辈们的作品中初露端倪。

当然,对于《中国复调理论的肇始与初步发展》这一看似“简单”,实则牵扯众多的“开放式”命题,张宝华在以下三个方面的疑惑在与丛密雨沟通后也迎刃而解:

其一,理论与实践密不可分,中国复调理论的发展与专业音乐创作是相辅相成的。因此,在“中国复调音乐理论体系的形成与发展”这一课题中,的确包含“复调技法在我国创作中的运用”这一部分内容,且有着详尽的论述,其中主要围绕1919—1949年期间(肇始阶段)的音乐作品进行展开论述,这些成果将会在以后陆续与大家见面。

其二,中国作曲理论的前辈们在传授西方复调理论和技术的同时,是否会在创作或教学中融入“中国风格”或“民族性”?丛密雨认为,以贺绿汀为代表的“民族实践派”,在作品中大量践行了复调理论“中国化”的思维方式。不仅如此,以谭小麟为代表的“创新实践派”在贺绿汀等人的基础上,进一步向前迈了一大步,他是中国近现代作曲家的作品被西方作曲界所认可的早期代表。这一点在其后续研究中也有着详尽论述。

其三,中国复调理论的初步发展,是否对新中国成立后,直至今天我国当代专业音乐教育有所影响?丛密雨认为,虽然肇始阶段教师流动性大,各家自成一派,但当我们仔细观察各院校的课程后,不得不去感慨当时教学的专业化和体系化。首先,从严格对位到自由对位的写作训练已经形成(当然这其中有着教材的因素);其次,各家在教学中对实际写作和运用的重视,包括与和声的相互关联,在今天看来仍然值得被我们借鉴;再次,虽然在中国复调理论的发展过程中,也经历了借鉴苏俄和自我探索时期,我国先后出版了不少风格化写作的实用教材,但当下的复调教学,仍以分类对位法写作为基础,这一点是没有改变的。

注释:

[1]丛密雨、徐孟东:《中国复调理论的肇始与初步发展》,《音乐艺术》(上海音乐学院学报)2021年第3期,第20—37页。

[2]李娜,中央音乐学院在站博士后,福建师范大学博士,西北民族大学音乐学院副教授。

[3]魏育鲲,西安音乐学院青年教师,上海音乐学院博士,中国音乐学院博士后。

[4]吴洁,上海音乐学院讲师,上海音乐学院博士,中央音乐学院博士后。

[5]刘鹏,中央音乐学院在站博士后,中国音乐学院博士,四川音乐学院讲师。

[6]同[1],第21页。

[7]黄自:《单对位法概要》,上海音乐公司1939年版。

[8][英]皮福斯(Pearce):《简易对位法》,赵沨译,香港前进书局1947年版。

[9][美]奥列姆(P.W .O rem):《赋格初步》,赵沨译,香港前进书局1948年版。

[10][美]该丘斯(PercyG oetschius):《音乐的构成》,缪天瑞编译,上海万叶书店1948年版。

[11]天澍:《卡农与复加》,《音乐教育》1936年第4 卷第9期,第55—57页。

[12]姜希:《巴赫与复音音乐》,《乐风》1941年新1卷第9期,第19—21页。

[13][英]斯科尔斯(S choles)着:《对位法与赋格》,申声译述,《音乐知识》1943年第1卷第3期,第17—21页。

[14][英]普劳特(E.Prgut)着:《严格的与自由的对位法》,林声翕译,《音乐导报》1944 年第4 期。

[15]陈洪:《对位法与和声学》,《音乐杂志》1946年第2期,第7—9页。

[16][日]堀内敬三:《巴赫及罕得尔时代的音乐》,张常惺译,《乐学》1947年第1期,第29—46页。

[17][英]普劳特(E.Prgut)着:《对位法》,潘奇节译,《人民音乐》1949年新1卷第4 期。

[18]同[1],第25—27页。

[19]同[1],第25—27页。

[20]1940年9月,青木关国立音乐院在重庆成立,1946年复员至南京(1947年春开学),至1949年迁往天津,后与国立北平艺专音乐系、东北鲁艺音乐部、北平燕大音乐系、上海/香港中华音乐院合并,成为现在的“中央音乐学院”。