李新程,王 丹,牛振宇,李新辉

石河子大学医学院,新疆石河子,832002

新疆巴音郭楞蒙古自治州(简称巴州)是我国面积最大的自治州,为汉族、维吾尔族、蒙古族等多民族聚居地,2018年巴州国民经济和社会发展统计报告指出当地老龄化程度略高于全新疆水平,而老年人口中失能老人作为老年群体中的弱势人群亦是社会中受关注的群体,其因衰老或疾病导致行动受限,社会参与度减少[1],主观幸福感降低。主观幸福感是指个体对自身状态的综合性主观体验,包括了对生活满意度的认知性判断以及积极和/或消极的情感性评价,是衡量个体心理健康的重要指标[2]。既往研究使用回归方法分析变量对主观幸福感的影响,并得出健康状况、养老模式、经济状况、家庭关系、社会支持等因素会影响失能老人主观幸福感的结论[3],其中社会支持多被探讨,它对于主观幸福感有显着增益作用[4-6]。综上,众多研究已单独分析出失能对老人主观幸福感会造成一定负面影响,而支持主体通过提供支持可以提升老人主观幸福感,但三者综合下互相影响效应如何有待分析。

而社会支持涉及多元主体,各主体对于老人主观幸福感非简单的一对一影响,且不同支持主体对改善失能老人主观幸福感的作用有待探讨,因此本文采用结构方程模型,规避多重回归方法的劣势,研究样本地区居家失能老人主观幸福感现状,探究不同失能程度下不同支持主体对老人主观幸福感的影响,针对研究结果提出针对性建议,以期为提高居家失能老人的主观幸福感提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

于2020年8-12月采用多阶段抽样方法对巴州222名居家失能老人完成入户调查。首先根据人口构成及社会经济发展典型抽取尉犁县、和静县为样本县(两县经济社会发展处于新疆平均水平),使用随机抽样法在两样本县抽取14个乡镇(各民族构成与新疆总体民族构成相符,有汉族、维吾尔族、回族、蒙古族等),随机抽取下辖社区、村55个,最后采用整群抽样法完成调查。共发放问卷222份,回收222份,问卷有效率为100%。其中轻度失能54人,中度失能82人,重度失能86人。本研究总体模型构建满足结构方程模型常规样本数200[7],同时基于失能程度分层的模型构建亦满足潜变量数目10倍以上样本量[8]。失能老人纳入标准:具有当地常住户口且由家人照护的居家失能老人(使用ADL量表中躯体生活自理量表筛查,在吃饭、穿衣、上下床、如厕、洗澡、室内走动6项指标中1-2项做不了为轻度失能,3-4项做不了为中度失能,5-6项做不了为重度失能),配合调查;排除失语、失聪、认知障碍、沟通障碍、调研时未在家中的老人。

1.2 研究方法

1.2.1 问卷调查。采用自行设计的调查问卷,问卷条目均为有序分类变量,内容包括年龄、文化程度、子女个数等人口学资料,失能程度、自理程度等失能状况及家庭支持、邻里支持、朋友支持、政府支持等不同主体提供的支持情况(问卷设计参考社会支持量表及Lubben社会网络量表并结合研究目的)。问卷经统一培训的调查员进行面访式一对一调查。失能老人主观幸福感测定采用广泛应用于老年人心理卫生研究的纽芬兰纪念大学幸福度量表[9],该量表由Kozma和Stones编制,信效度良好[10],共4个维度:正性情感(PA)、负性情感(NA)、正性体验(PE)和负性体验(NE)计24个条目,计分=PA+PE-NA-NE+24,总分0-48分,≤12分为低水平,12-36为中等水平,≥36分为高水平。

1.2.2 模型假设。参照文献并根据研究目的、社会支持定义、样本地区实际情况(本研究未涉及社会组织支持)及初步单因素分析结果设定了家庭支持、邻里支持、朋友支持、政府支持、主观幸福感、失能状况为潜变量,将反映上述潜变量的观测变量作为可测变量,进行模型假设。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 调查对象基本特征

调查对象年龄集中在60-80岁,以中、重度失能为主(75.7%),文化程度以文盲及小学为主,子女个数多为4-5个。失能老人主观幸福感总体处于中等水平,其中低水平47人(21.20%),中等水平95人(42.80%),高水平80人(36.00%),平均为(26.52±13.70)分,显着低于常模(34.30±10.00)分。四维度得分为正性情感(4.44±3.19)分、负性情感(3.95±3.75)分、正性体验(7.61±3.74)分、负性体验(5.58±4.56)分。

2.2 结构方程模型拟合与修正

2.2.1 模型的初步构建。前期通过预调查收集40份数据,使用SPSS对数据进行内部一致性评价,结果提示Cronbach's alpha为0.767,信度较佳。完成效度分析,得出KMO=0.781>0.05,Bartlett检验P<0.05,说明问卷结构较好,可测变量适合进行因子分析构建潜变量。经验证性因子分析失能状况、家庭支持、邻里支持、朋友支持、政府支持和失能状况作为潜变量与各自反映自身的可测变量及残差项(e1-e21为误差项)共形成6个观测组,每项观测组的潜变量下包含2-4个可测变量。通过可测变量的调试选择,最终确定外生潜变量——失能状况,其包括失能程度(B1)、自理程度(B2);朋友支持包括朋友支持数量(E1)、朋友亲密度(E2)、朋友紧密度(E2)。内生潜变量中,家庭支持包括家庭亲密度(C1)、家庭支持满意度(C2)、家庭支持时间(C3);邻里支持包括邻里紧密度(D1)、邻里亲密度(D2)、邻里支持数量(D3);政府支持包括政府支持程度(F1)和政府支持满意度(F2)。模型重点关注的内生潜变量为失能老人主观幸福感,由正性情感(A1)、负性情感(A2)、正性体验(A3)、负性体验(A4)共同测定。将6组变量通过AMOS构建关系,完成模型初步建立。

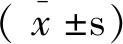

2.2.2 模型的检验及修正。将初始模型进行识别及参数估计,完成拟合优度评估,具体包括规范化卡方、拟合绝对指标、相对指标及简约指标。结果提示初步拟合结果不佳,故对模型进行修正,调整路径关系再次评估,关键指标RMSEA及SRMR显着下降,模型拟合好,P-value of the close-fit test>0.05。见表1。

表1 模型拟合检验结果

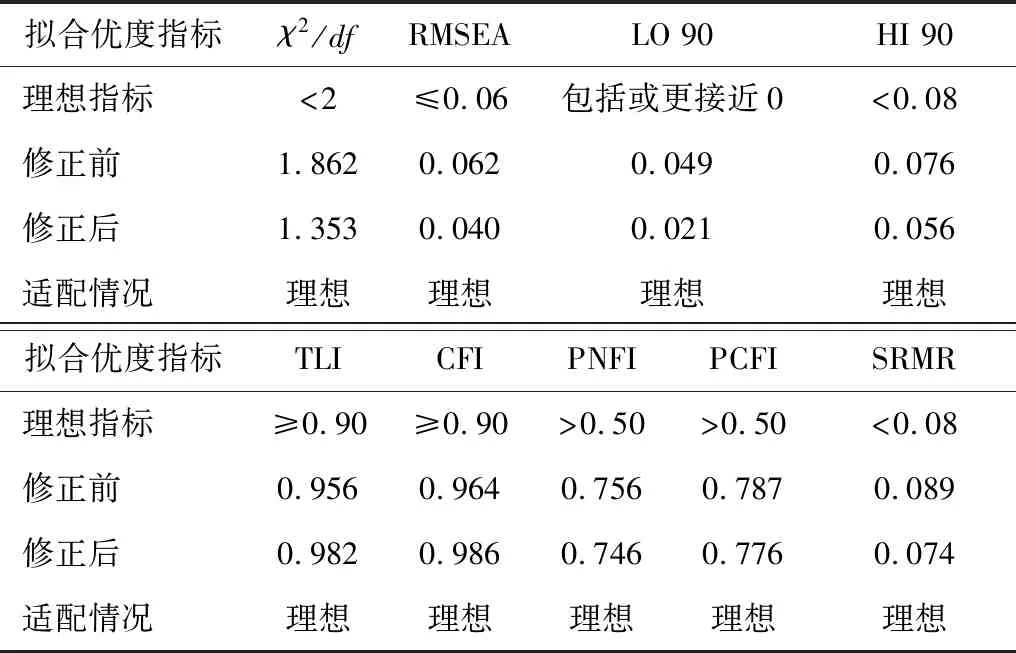

2.2.3 模型的最终拟合结果。通过对模型的修正与拟合得出最终模型图。根据路径系数大小可知失能状况对于失能老人主观幸福感的直接影响最大,方向为负(β=-0.429,P<0.01)。不同支持主体对失能老人主观幸福感的直接效应为正,作用大小由高到低为家庭支持(β=0.198,P=0.01)、邻里支持(β=0.147,P=0.04)、朋友支持(β=0.114,P=0.09)、政府支持(β=0.089,P=0.24)。结合路径系数的显着性检验可知朋友支持与政府支持对失能老人主观幸福感作用不显着;失能状况未通过邻里支持(P=0.25)与政府支持(P=0.50)对主观幸福感产生显着影响;而失能状况可以通过作用于家庭支持的间接效应(β=0.23*0.20=0.046,P=0.01)影响失能老人主观幸福感,弥补失能对老人主观幸福感的直接负向效应。见表2,图1。

表2 模型路径系数显着性检验

2.3 支持主体对不同失能程度居家老人主观幸福感影响的分层分析

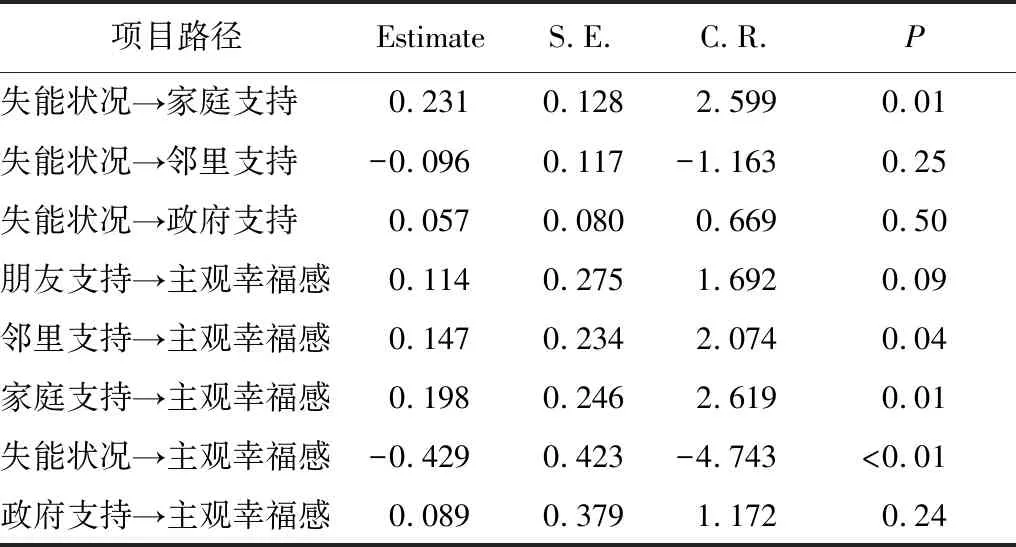

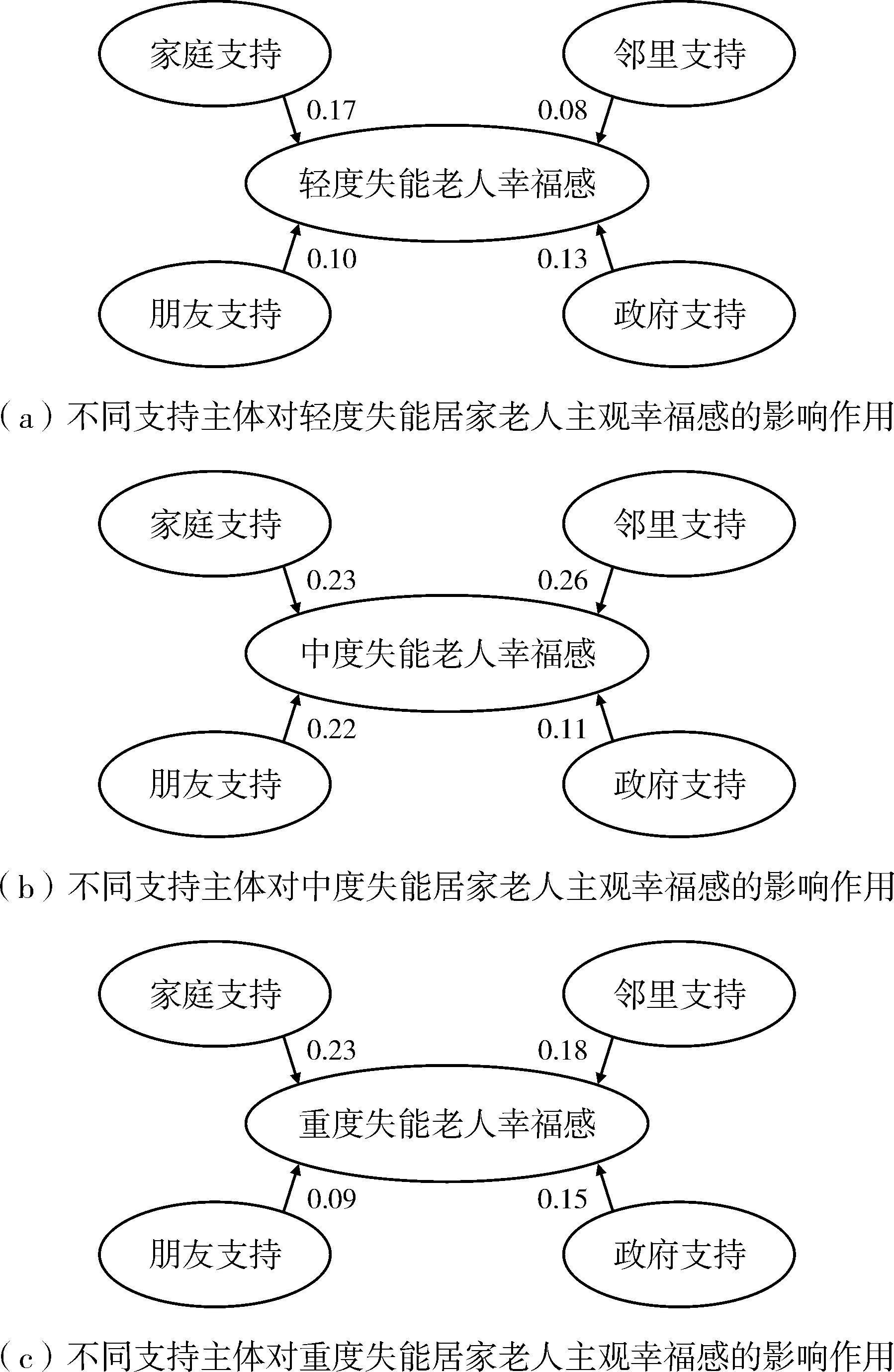

为进一步探究不同失能程度下各支持类型对老人主观幸福感的影响,以了解不同失能程度下应该关注或加强建设的支持类型,将失能程度划分为轻度、中度、重度失能三层,分别构建支持主体作为潜变量共同指向老人主观幸福感的模型。A、B、C 3个分图模型经过修正,完成模型识别和参数估计、拟合优度评价,结果较佳。由轻中重度失能各支持类型对老人主观幸福感的影响大小顺位排序,知不同失能程度下,不同支持类型对于失能老人主观幸福感的影响各异。见表3,图2。

表3 不同失能程度下不同主体支持对居家老人主观幸福感的影响大小顺位

3 讨论

3.1 失能对居家失能老人主观幸福感产生直接负向效应

研究发现新疆巴州地区居家失能老人主观幸福感为中等水平,低于常模[11],分析由于老人失能健康状况不佳导致的主观幸福感下降。本研究中,失能状况对于老人主观幸福感的影响最大,为直接负性效应(β=-0.429),提示健康状况是削弱其主观幸福感的最根本原因,且随着失能程度的加深,主观幸福感下降,这与Ramirez、王维等研究结论一致[12-13]。身体健康是老人最根本的需求,老人的生理健康因素直接影响主观幸福感。调查发现因生理健康受损,老人在失能过程中逐渐丧失价值感,社会适应力下降,继而产生焦虑、抑郁等负面心理致主观幸福感水平下降。本研究中失能老人多为中、重度失能,失能多不可逆,随着时间的延长,老人的社会交往持续降低,甚至产生社会隔离,形成恶性循环。因此需要通过其他方式弥补失能对于老人的负面影响,引导失能老人积极寻求支持和帮助以应对失能后出现的问题,减少其应激压力,提高主观幸福感。

图2 不同支持主体对不同失能程度的居家老人主观幸福感的影响作用

3.2 不同支持主体对居家失能老人主观幸福感的影响存在差异

3.2.1 家庭支持显着影响居家失能老人主观幸福感。模型显示,家庭支持对失能老人主观幸福感的正向影响最大(β=0.198,P=0.01)。从巴州目前的社会发展实际出发,当地社会养老及医疗保障体系尚不完善,家庭将长期作为失能老人养老支持的主要力量,尤其在老人面临失能等负性事件时发挥重要作用。巴州地区失能老人子女数量多,当地家庭类型中主干家庭较多,老人失能后长时间居于家中,与外界较少接触,依靠配偶子女等先赋角色提供物质、精神、经济支持,较多的家庭成员数量保证了家庭应对失能危机时资源的充分,家庭中紧密的婚姻关系、和谐的家庭氛围及代际间的关爱也利于家庭应对危机[14],家庭集合力应对失能一定程度上减少了老人的心理负担,提高老人主观幸福感。另外,拟合结果还表明失能状况通过影响家庭支持对主观幸福感产生间接效应(β=0.046,P=0.01),即家庭支持弥补了部分失能对主观幸福感的直接负向效应。家庭作为整体单元,老人遭遇失能后,家庭内部会根据老人的失能情况进行家庭资源的重新调整与分配[15],其他家庭成员递补老人在家庭中的角色并承担照顾责任,一定程度缓解了失能对老人的心理冲击,弥补老人的主观幸福感,而这种弥补仅起部分作用,仍无法消除失能对于老人的打击。但家庭支持对老人主观幸福感的正向效应最大的结果,提示老人更注重家庭对于自身的支持,重视家人的关爱。

3.2.2 邻里支持影响居家失能老人主观幸福感。邻里支持对于主观幸福感具有直接正向影响(β=0.147,P=0.04)。样本地区社会结构相对稳定,社会流动性低,邻里守望互助观念凸显,邻里间交流走访与生活帮扶均为失能老人提供了良好的支持。邻里支持是失能老人除家庭外最常接触到的外界资源,经常性的沟通与互动,基于地缘关系的邻里支持为老人提供熟悉、贴心的生活环境,有助于强化老人身份认同感和个人价值感[16],从而提高主观幸福感。另外,失能通过影响邻里支持对主观幸福感的间接效应(P=0.25)不显着,这是因为邻里间的互助行为与支持程度在老人失能前已经存在。

3.2.3 朋友支持对居家失能老人主观幸福感影响小。朋友支持(P=0.09)对于居家失能老人主观幸福感的影响不显着。分析原因:当地老人受教育水平低,关系圈局限,年老后遭遇亲近朋友离世或因失能加重难以外出,与朋友联系频率减少,因此朋友支持虽对主观幸福感有积极作用[2],但效应程度小。

3.2.4政府支持对居家失能老人主观幸福感影响小。政府在社会支持体系扮演重要角色,当地政府干部积极响应新疆自治区号召开展如民族团结一家亲、“访惠聚”等系列扶贫扶弱工作,加强民生建设,在失能老人的经济、日常生活、宏观政策等方面提供支持,发挥着福利供给与兜底保障作用,与家庭合力为老人提供支持。当地政府提供的经济支持已全覆盖,根据每位失能老人的具体情况,可领取涵盖高龄补贴、伤残津贴、城乡最低生活保障、草场补贴、军人退伍金、四老(老党员、老干部、老模范、老军人)补贴等多项补助中的某种或某些补贴,针对困难家庭,政府采取如贫困建档、结对帮扶、精准扶助、优先提供廉租房等。大多数老人提到政府部门会在有需要或一个月之内上门走访,甚至个别干部会分担失能老人部分日常照料工作,节假日亦会有社区、村委会人员前去看望,对自治区下发的好政策进行宣传,帮助老人申领福利。政府支持是非常重要的家庭外部资源,整体上老人们对政府支持的评价较高,政府支持也切实发挥了重要作用。但本研究中综合其他变量后发现,政府支持对于居家失能老人主观幸福感的影响并不显着(P=0.24),由于失能的进展,政府支持于老人而言已成习惯性支持,根据边际递减效应,外部提供支持的次数增多,情感体验会逐渐降低,政府每月提供固定的支持,对于老人而言心理上的满足感与体验感会逐渐降低,故对主观幸福感的提升影响较小。另外,失能状况也未通过影响政府支持间接提升失能老人的主观幸福感,即老人失能并不会使政府支持情况有显着改变从而提升老人主观幸福感(P=0.50),政府针对失能老人提供的多为普惠性支持,尚未做到精细化,且仅能保障老人的基本生活,难以满足失能老人个性化、多元化需求,研究发现多数老人只能领到每月175元的基础养老金,纵向来看,这笔养老金随着时间推移,物价上升也显得微不足道。横向来看,政府对于申请残疾证的失能老人予以专项补贴,虽较一般老人更具生活保障,但走访时老人表示残疾津贴的申领人群多为重度失能老人而非100%覆盖,而对于重度失能的老人在繁重的药物消耗面前补贴作用又微乎其微,因此总体上政府支持对提升老人主观幸福感的影响并不显着。此外,政府支持还存在一定问题。第一,由于对于失能的认知不足,大多居民甚至个别政府人员认为老人卧在床上无法动弹时才称为失能,老人重度失能在床才引起充分关注。政府对轻中度失能的老人重视程度相对不足,对轻中度失能老人相应政策的宣传较欠缺,因此领取残疾补助的老人大多是重度失能老人。第二,各项补助并非失能老人皆有资格获得,很多老人仍主要依靠基础养老金,故生活负担重。第三,当地对于失能老人这一细分群体缺乏详细统计,对老人个性化需求关注不足。第四,城乡居民低保金有差距,城市每月456元,农村311元,且农村家庭收入相对更低,在失能老人的照顾上难度与压力更大。综上,提升失能老人主观幸福感,首先要提高政府各部门对失能老人等特殊人群的关注度与认知水平,做好失能老人详细信息的收集,更加重视轻中度失能老人群体,并通过如健康教育、定期筛查等避免失能程度加重,同时发展地方经济,在地方财政允许情况下,提高养老金水平和各项补贴的惠及面,缩小城乡之间的政府补贴力度。

3.3 不同支持主体对不同失能程度居家老人主观幸福感的影响存在差异

3.3.1 支持主体对轻度失能老人主观幸福感的影响。a模型显示,老人处于轻度失能时,家庭支持对其主观幸福感的影响最大,家庭作为人类社会最基本最重要的生活单元,是密切接触的团体[17],当老人初始丧失部分机体功能后,家庭成员首先作出反应,为老人提供支持与安慰。其次是政府支持,当老人处于轻度失能或刚遭遇失能时,政府每月给予的普遍性经济支持与关怀恰能使之开始关注自身拥有的资源并充分利用,以减弱失能带来的压力,如经济负担等,故对提升老人主观幸福感大有裨益。因此,当老人处于轻度失能时,应首先保障家庭及政府为老人提供相应的支持。另外,当老人轻度失能时,交际圈仍处于相对开放的状态,而朋友相对邻居是更为亲密的主体,可予老人以安慰,化解内心的忧郁[18],因此朋友支持有增益作用,其影响大于邻里支持。

3.3.2 支持主体对中度失能老人主观幸福感的影响。b模型显示,老人处于中度失能时,邻里支持对居家失能老人主观幸福感的影响最大,由末位跃至首位,可能由于失能程度的加重,老人的失能状态为邻居所知,而当地社会关系网较闭锁,在无更多支持主体存在时,邻里间的关心问候作为相对强烈的情感支持,带给老人莫大的安慰。因此应鼓励老人多与熟悉的邻居沟通,以积极的心态应对失能。而家庭支持已作为长久性支持对老人主观幸福感的提升效果不凸显,可计划一些家庭活动,提高老人的主观幸福感。朋友支持对主观幸福感的影响序位不变,朋友仍可给予老人一定的支持。政府支持序位由第二降至末位,分析此时政府提供的固定支持已逐渐无法满足老人中度失能的需求,已呈饱和利用的状态,基于此政府对失能程度居中的老人应予更多重视。

3.3.3 支持主体对重度失能老人主观幸福感的影响。c模型显示,老人处于重度失能时,家庭支持对居家失能老人主观幸福感的影响最大,家庭里道德、情感、经济支持的巨大作用在其余支持有波动或难以发挥作用时,仍作为稳定持续的支持类型,因此重度失能时,家庭支持是影响失能老人主观幸福感的首位。此时,邻里支持继续发挥积极作用。政府支持对重度失能老人有支持倾斜,而总体仍无法弥补老人的多重负担、无法满足多元需求,故虽序位略有提升,但对主观幸福感的影响仍旧排后,因此应探寻更为全面丰富、力度更强的个性支持。重度失能的老人大多久居家中,社交网络闭锁,朋友支持几乎无法发挥作用,故对主观幸福感的影响降至末位,而这种情况难以改变。