王建华,程 静

(南京师范大学教育科学学院,南京210097)

跨学科研究:组织、制度与文化

王建华,程 静

(南京师范大学教育科学学院,南京210097)

从学科研究到跨学科研究的转变是当前科学发展的大趋势,但在以系科结构为基础的现代大学里,跨学科研究的开展仍然面临组织、制度与文化多方面的挑战。文章通过对学科组织与跨学科组织、学科制度与跨学科制度、学科文化与跨学科文化的比较,揭示了当前大学里跨学科研究已经逐渐进入制度化阶段,但面临激烈的文化冲突现状。

跨学科研究;组织;制度;文化

一、学科组织与跨学科组织

对“跨学科”(interdiscipline)的理解仁者见仁,智者见智,“跨学科”的重点在“跨”,表示跨介于传统学科之间或跨出传统学科之外。从一系列不同的界定中不难发现,跨学科研究不仅代表对传统知识分类和学科范式的超越,还包括了组织形式、研究方法和学术文化的不同。跨学科研究致力于将学科与跨学科的优点集合在一起,更好地提高科学研究的质量。

(一)学科组织形式与跨学科组织形式。在现代大学里“当我们把目光投向高等教育的‘生产车间’时,我们所看到的是一群群研究一门门知识的专业学者。这种一门门的知识称作‘学科’,而组织正是围绕这些学科确立起来的。”[1]在伯顿·克拉克眼中学科是知识生产的要素,而事实上大学里的学科同时还具有组织的含义,学科组织就是高等教育的生产车间。作为大学学术组织的原型,学科的组织形式可以追溯到中世纪大学。随着知识的发展和大学体系的成形,学科组织逐渐分化并明晰。约翰·范德格拉夫曾对西方七个国家的高等教育体制进行了分析比较,并总结出了三种不同类型的学科组织结构。其分别是以德国为代表的讲座—学部—大学,以英国为代表的系—学部—大学以及以美国为代表的系—学院—大学的结构。其中德国的讲座功能与系一样,只是讲座随着学术机构的发展,不再适合日益发展的学科;某种程度上,系就是一种扩大了的讲座。学院与学部的功能相似,源于美国大学体系的学院,比学部内涵更丰富,欧洲其他以学部为组织的大学是针对中学毕业后的专业教育的,而美国的学院则多指以培养研究生为目标的专业学院。1949年以来,我国大学的发展起初是以苏联为效仿对象的,设立了教研室的组织形式,并在此基础上发展了相应的学科组织结构;随着现代科学以及大学管理体制的发展,20世纪80年代以来,我国借鉴西方大学知识生产和传播的方式,也逐渐形成了系—学院—大学的组织形式以及相应的学科组织结构。而且与其他国家不同,在我国大学里学科内部又分为一级学科,二级学科和三级学科或学科方向,一级学科由多个二级学科组成,二级学科又包含多个学科方向。如此一来,学科内部的层级结构将学科进一步细化,更加专业化。

从中世纪大学至今虽历时近千年,但以分科为基础的系(讲座)—学院(学部)—大学已成为稳定的大学学科组织的主要形式。大学作为知识生产的基地是进行跨学科研究的主要场所。世界各国的大学拥有不同的跨学科研究的组织:美国一流大学跨学科研究的组织形式包括国家重点跨学科实验室、虚拟跨学科组织、跨校合作模式、校级独立跨学科组织、跨学科计划、跨学科研究所或中心。日本一流大学典型的跨学科组织有东京大学研究生院模式和早稻田大学的集成模式。形形色色的跨学科组织活跃于大学体制内,纷繁错杂而极为相似的名称已经让人们无法从名称上区分这一系列的跨学科研究组织形式。实际上承担跨学科研究的可以是校内各部门的合作,也可以是大学与大学间的合作,又或是大学与政府、大学与社会组织间的合作。按照承办主体的不同,跨学科研究的途径一般有以下三种:一是通过学会、协会等学术团体进行;二是通过社会上独立的研究所进行;三是大学设立跨学科研究中心进行。其中最主要的场地仍旧是大学。大学中的跨学科研究组织,按照其职能不同,又可以分为跨学科课题组、跨学科研究中心以及大学的跨学科研究院。跨学科研究课题组是一种较为松散的非正式组织;跨学科研究中心是最为典型和重要的跨学科组织,作为正式的跨越边界进行合作研究的组织而存在;大学的跨学科研究院是“相对独立于大学内其他研究和教学组织并超越学院层次的高起点、高标准、高要求的开放式跨学科组织”。(程新奎,2007)三种类型的组织之间是渐次发展的关系。后一种类型要比前一种类型更加完善和正式。最后,按照组织的松散程度来划分,跨学科组织又可以分为“实体型跨学科组织”和“虚体型跨学科组织”。实体型跨学科组织在设置上和资源配置上按照学校内的规定,是作为学校的科研机构进行管理的;而虚体型的跨学科组织则是以任务为导向的较为临时的学者的集合,它没有固定的相关配置,研究人员只有相当短的时间共事,剩余的时间都还属于自己的学科组织,灵活性要大于实体型的组织。现在甚至已经出现了网络形式的虚体型跨学科研究组织。

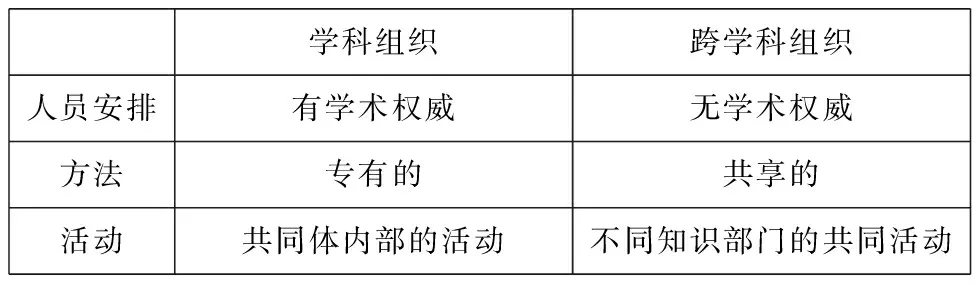

(二)学科组织与跨学科组织的要素分析。不论是学科研究还是跨学科研究都必须包括人员、方法以及活动的相互作用。学科研究组织与跨学科研究组织虽构成要素类似,但具体的安排却各有特色。有学者曾就将学科组织的特征归纳如下[2]:(1)各个学科内部存在不一样的认识论和本体论基础;(2)各个学科都存在内部学术权威;(3)各个学科和处于其中的专家形成了利益共同体;(4)各个相邻学科的资源存在重复配置,且难以共享。而美国印第安纳州立大学伯恩鲍姆在对跨学科研究组织的构成进行深入研究后,归纳出了跨学科研究组织的几大体征[3]:(1)不同的知识部门;(2)解决问题的不同方法;(3)不同的作用;(4)共同的课题;(5)对成品的负责;(6)共享设备;(7)以课题选择人员;(8)完成任务过程中的相互影响。从人员、方法、活动这几个构成要素入手,学科与跨学科组织的差异可以总结如下:

学科组织跨学科组织人员安排有学术权威无学术权威方法专有的共享的活动共同体内部的活动不同知识部门的共同活动

总之,学科组织需要有学术权威,跨学科组织则不需要某一门学科的权威而是要有具有整合各门学科知识的人才作为跨学科组织的领袖;学科组织内部有区别于其他学科的方法和认识论,各个学科之间的方法是独立的,跨学科组织则是多种方法并存且共享;再者,学科组织是学术共同体内部的活动,跨学科组织则以不同知识部门间的共同活动为主。

二、学科制度与跨学科制度

组织和制度是一对不可分割的概念,组织依托制度运行,制度有组织的存在才有意义。制度是一种规范,任何组织都有与之相应的制度规范。学科制度是大学学科组织中规训新人、控制学者学术职业样式的规范。学科制度主要包括“学科划分与设置制度、课程标准、学科研究规范、学科评价标准、学科奖惩制度等”[4]。学科划分制度是学科制度的根本,学科划分的主体是学者,学术共同体的存在促成了知识领域的相对趋同,学科划分制度是学者们用以区别其他学科的有力武器。在学科划分趋于行政化的今天,大学里的行政工作者也参与到学科划分的进程中。不管学科划分的主体是谁,学科划分制度的设立都是将知识领域进行归类圈定,或是为了标榜知识的独立性,或是为了便于知识管理。学科的课程标准是学科用以培养新人及学者规训所依仗的标准。学科课程标准的设定确保了学科知识内容的一致性,在普及本学科知识的同时也给予了学科内的人员固有的身份。学科研究规范则是指学者中公认的学术标准和学术规则;学术评价制度则包含了对学术研究成果、研究能力的判断标准。学术研究规范与学术评价制度在不同类的知识领域中相差甚远。在人文学科中,学术研究多遵从思辨研究,而自然科学则是以量化的实证研究为主。学科奖惩制度则是基于学科评价制度的一种学科制度,用以鼓励激发学者的研究兴趣,惩戒不利于学术发展的种种风气。比如终身教职制在肯定个人研究能力的同时也激励了他人的研究热情和斗志,是学科惩戒制度中最典型的奖励制度。最后,人才选拔和人才培养也是学科制度中的重要组成部分,吸收学科需要的人并培养成服务学科、发展学科的专门人才。

(一)跨学科制度的缺失。路德维格·哈伯(Ludwig Huber)曾提醒人们:“指出某个问题只能用‘跨学科’的方式来处理不需要太多的勇气与独创性,‘跨学科’是每一个人都能办到的事,但真正在制度化背景下实现它却是一个比较困难的问题。”[5]制度具有路径依赖的特性,学科制度由于学科组织的长期存在,也根植于跨学科组织中,原有制度和新型组织并不能很好地匹配协调,跨学科制度往往处于缺失的状态。人们很容易接受跨学科研究产生的新学科,也能够接受跨学科的理念,但却很难从制度上做出根本变革,因此在很多时候跨学科研究只能是“学术上合理”,“制度上缺失”。简言之,跨学科研究不能发展的根本原因是跨学科研究学术评价制度和学科奖惩制度的缺失以及资源安排的匮乏。跨学科研究的项目往往耗时比较长,少则一年半载,多则三五年,短期内要出成果很难。跨学科研究的特殊性容易磨灭研究人员的积极性,也难以得到学校领导的理解和相关部门的资源配给和资金支持。在实践中,跨学科研究一是研究成果难以得到,二是研究成果难以评定。跨学科研究涉及的学科越多,评价的难度越大,需要多门学科的专家跳出自己学科固有的标准。目前学术界的评价制度主要是基于同行评议,而同行评议的先决条件是要有“同行专家”。跨学科研究的成果评价需要多元化的标准,以期在同行评议和众说纷纭之间找到平衡点。由于缺乏健全的评价制度,人们就跨学科研究的价值很难达成共识,由此带来了发表文章难、申请课题难、获奖更难的问题。“对于教师来说,从事学科交叉的研究会降低该教师在原学科领域的影响力,甚至可能对教师的学术生涯产生不利的影响。”[6]那些参与跨学科研究的学者,研究本学科的时间自然会减少,而各个学科的奖惩制度是以在本学科内的研究贡献为基础的,这些学者在申请终身教职的时候,往往由于参与了其他学科的研究,研究成果是与其他学科学者的合作而遭到质疑。各个学院、各个系的管理部门对于跨学科研究的积极性也不高,因为投入的人力、物力、财力无法对本学科的发展产生很大的回报,因此并不鼓励本学科的学者参与跨学科研究。而学者的奖励和晋升都是在学者所在的院系中获得的,缺乏完善的奖励制度,使跨学科研究人员吃力不讨好,就大大降低了学者的热情。当人们不了解某个领域时,往往会凭借某个领域的相关出版物等来探寻某个领域的学术价值和地位。几乎每一门学科都有自己的权威期刊,刊登前沿的学术研究成果,而跨学科研究的成果要么没有发表的渠道,要么就是混杂在学科期刊中,缺乏了交流和展示的平台。交流平台的缺乏使跨学科研究无法扩大自身的影响力,依旧只是局限在已有跨学科研究人员的圈子中。

另外,跨学科研究与跨学科教育两大职能的分离也是导致跨学科研究变革不彻底的原因。学科制度通过各自的课程标准规训已有学者的研究素养,同时也为学科研究培养专门人才。学科制度体现了研究与教育两大职能的融合。在社会日益需要跨学科研究的情况下,各个大学纷纷建立跨学科研究中心以适应社会发展的需要,然而跨学科研究与教育职能的分离无法确保跨学科研究的可持续发展。因此,当前跨学科研究制度的困境可以归结为传统学术评价制度的障碍、僵化的认识障碍、资源配置的障碍以及教学与科研职能的背离。

(二)建立跨学科制度的必要。学科制度的每一次变革与创新都会给学科带来新的发展。学科制度作为大学学科组织运行的规则,在不同国家却有不同的功能和内涵。“在我国和前苏联等国家学科划分所发挥的功能主要是一种管理上的规范功能,它规范着高校人才培养的口径和领域;美国等西方国家学科划分主要是一种管理上的统计功能,是对高校的专门人才培养结果的一种统计归纳。”[7]学科划分作为学科制度的重要组成部分,在我国和美国有着截然不同的内涵,前者是一种狭义的划分,划分是为了区别,而后者则是广义的学科制度的体现。今天狭义的学科制度更多地演化成了管理功能,强化了学科的独立性与排他性。跨学科制度与原有的广义的学科制度共享一定的构成要素,要打破狭义的学科制度的僵化,在原有的学科制度基础上作出变通。比如加州大学的跨学科研究机构ORU(Organized Research Unit)就在制度安排上保证了跨学科研究的顺利进行,它没有固定的研究人员编制,但有专职的设备管理人员和行政人员,在行政管理上为跨学科提供了资源支持;ORU制定了弹性考核制度,减少了刚性量化短期考核指标,每五年进行一次考核,尊重了科研人员的创新能力和自觉性,提高了科研人员的积极性。同样,麻省理工学院的跨学科研究之所以取得成功也是因为它制定了一套完善的超越了传统的学科制度的跨学科研究机制,其跨学科研究制度涉及了与跨学科科研人员匹配的评价机制,规定“在独立的系所或实验室里面工作的专职科研人员接受隶属主管的领导和评价;在跨学科的研究中心、实验室室或者研究项目工作,项目的负责人有权力对科研人员的工作进行评价”[8]。总之,现代大学里传统学科制度的变革已经势在必行,跨学科制度的建立迫在眉睫。

三、学科文化与跨学科文化

(一)学科文化的特点。学科文化是学科发展到一定程度产生的,是“学者在一定时期内创造的以知识为本原,以学科为载体的各种语言符号、理论方法、价值标准、伦理规范以及思维与行为方式的总称”[9]。学科文化是学术共同体的文化。学术共同体不受国家和任何机构的限制,言论行动自由,是学者或科研工作者为了追求真理,探索人类社会发展的客观规律而形成的非正式的组织。学术共同体致力于追求真理,是由知识的力量而不是依靠外在的强压手段集聚在一起的,极具内聚力。“很少有哪些现代机构像学科那样显着和顺利地赢得其成员的坚贞不二的忠诚和持久不衰的努力。”[10]学科文化之所以能区别于其他组织文化是由学科文化的特点决定的。学科文化具有学术性、稳定性的特点。学科文化的学术性是学科专业性的体现,不了解该领域的人无法与该领域的人进行交流,“不同学会会员之间见面的机会,要比同一学会会员少得多。由于专业化程度大大提高,他们即使见面,谈论的话题也可能完全和科学无关”[11]。学科文化能跨越空间与时间的限制,将过去与现在本学科内的研究成果、研究规范、语言符号和理论方法联系起来;一场学术会议就可以将世界各地的学者们聚集在一起。“就像一种黏合剂一样把同类学科成员凝聚在一起而形成群体意识、向心力、认同感、归属感和忠诚感。这些同类学科成员甚至可以跨越不同的院校、地区和国家的界限而形成无形学院进行交流。”[12]学科文化给予的归属感培养了学者的学术忠诚。

(二)跨学科文化的形成。学科文化是在自我认同的基础上形成的,具有强烈的群体性和排他性。学科文化的凝聚力有利于本学科的发展,但学科文化的群体性和排他性也阻碍了学科之间的交流。“一位物理学教授对地球另一端的一个物理实验室的了解,可能远远超过他对隔壁房间里的化学实验室的了解程度。”[13]处于不同学科的人,即使在同一所大学,也有可能很少打交道;而处于同一学科的人,即使是远隔千里,跨越国界,他们也有可能保持长期的联系。学科文化是一把双刃剑,文化的墙阻隔了内外的交流。当前跨学科研究制度化发展尚处于起步阶段,文化的缺失自然是不可避免。跨学科文化的形成不同于学科文化的形成,需要有外在的推力,最主要的就是破译“行话”,跨学科研究人员带着各自的行话交流,既不能理解其他学者的思想,自己的思想也不为其他学者理解,切断了交流的源头。奥尔格(Oberg)的跨文化适应阶段论认为,“跨学科硕士生进入新的学科领域时,将经历四个时期:第一阶段为蜜月期,第二阶段为敌意期和偏见期,第三阶段为恢复期,第四阶段为适应期”[14]。跨学科文化的形成对于跨学科研究而言既是必要的也是一个历时较长、困难重重的过程。学者接受彼此的语言符号,形成共有的话语,坚持共同的合作愿景是跨学科文化形成的重要标准,也只有跨学科文化的形成才能促进跨学科研究制度化的全面发展。

总之,跨学科研究是21世纪知识发展和学术研究不可逆转的趋势,当前正在进入制度化的发展阶段。克莱恩对跨学科过程中知识生产界限的渗透曾提出三种解释:(1)正常状态:跨越界限是知识发展的一般特点,这在广泛地借用工具和“知识工人在流动中跨过学科界限去解决问题”中表现明显,这类渗透对学科秩序不形成挑战。(2)特殊状态:学科的障碍导致了“特别机制”的形成(跨系的项目、研究小组、中心、混合领域),但是“学科中心依然稳固”,渗透最终是“或常规化或边缘化”。(3)对立状态:学科组织的前提成为争议的问题,寻求“永久的跨学科结构”,注重解决问题的智力工作以及政治干预[15]。根据克莱恩的解释,当前世界范围内跨学科研究已经进入了“对立状态”,跨学科组织对于传统的学术组织发起了挑战,跨学科研究不再是学者的个人行为,开始寻求“永久的跨学科结构”,其发展趋势要求改变传统的学科研究模式与学院文化的保守观念。

[1]宣 勇.论大学学科组织[J].科技与教育,2002,(5):30.

[2]郭中华,黄 召,邹晓东.高校跨学科组织实施中存在的问题及对策[J].科技进步与对策,2008,(1):183.

[3]刘仲林.中国交叉科学[M].北京:科学出版社,2006:75.

[4][7]庞青山,薛天祥.大学学科制度的建设与创新[J].中国高教研究,2004,(5):19.

[5]王 俊.大学跨学科研究的组织策略探析——以西方女性研究为案例[J].高等教育研究,2010,(2):37.

[6]程 莹.研究型大学开展学科交叉研究的问题、模式与建议[J].科学学与科学技术管理,2003,(11):78.

[8][9]李丽刚,谢成钢.MIT跨学科研究探析[J].学位与研究生教育,2004,(12):55-57.

[10][14]蒋洪池.大学学科文化的内涵探析[J].江苏高教,2007(3):27-29.

[11]丁学芳,韩映雄.跨学科研究生的学科文化融入及培养探讨[J].学位与研究生教育,2009,(9):20-22.

[12]陈何芳.论大学的学科文化及其功能[J].教育研究与实验,2009,(4):19.

[13]王恩华.大学学科建设——学科发展的动力分析[J].科学学与科学技术管理,2002,(5):37.

[15]余宁平,杜芳琴.不守规矩的知识[C].天津:天津人民出版社,2003:10.

(责任编辑邱梅生)

G640

A

1003-8418(2014)01-0001-04

王建华(1977—),男,河南息县人,南京师范大学教育科学学院教授、博士生导师,道德教育研究所研究员。

2010年度江苏高校哲学社会科学研究重点项目“江苏高校优势学科、特色学科、新兴学科建设研究”(课题编号2010ZDIXM046)。