李想

以1921年河南渑池仰韶村遗址的发掘为诞生标志,我国现代考古学走过了波澜壮阔、极不平凡的100年。回首考古百年,我国考古学从无到有,从弱到强,考古人用手铲揭示出消逝在尘埃中的历史,勾勒出隐藏在黄土下的文明;回首考古百年,考古发现展示了中华文明起源和发展的脉络,实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千年的文明史,为推动中国史学发展发挥了重要作用。尤其是这十年,在党和国家的高度重视下,在经济和科技迅猛发展的推动下,我国考古事业的发展迸发出新的活力,展现出新的面貌。

强国之学,显中国气派

什幺是考古学?这是一个仁者见仁、智者见智的问题,但是细细梳理各家之言,不难发现学者们想要表达的主旨却殊途同归—考古学是强调田野调查发掘手段、根据实物遗存研究人类古代社会历史的人文学科。考古的目的是什幺?对于社会有什幺意义?北京大学孙庆伟教授有过一段精彩的描述,他说:“中国考古学从来不是沉迷于饾饤考证、‘为研究而研究的乡愿之学,也不是简单堆砌资料、‘见物不见人的泥古之学,而是赓续文脉、传承文明的经世之学,是救亡图存、民族复兴的强国之学。”

一门学科想要拥有强大的生命力,想要推陈出新,不被历史和社会淘汰,必须做到与时俱进,必须顺应时代发展,必须勇于承担时代所赋予的责任。站在中国现代考古学诞生百年这一具有特殊意义的历史节点,回顾中国考古学的发展,可以发现不同年代的中国考古学者们,总是围绕当时社会最迫切的需求,开展相应的学术研究,将学问融入时代发展的潮流之中,以“解决时代之问,满足时代之需”为己任。

1921年至1948年,诞生之初的中国考古学,即以早期人类、中国新石器时代晚期、商代历史和商王朝史迹及其渊源以及两周文明等方面为研究重点,打破了西方学者“中华文明西来说”等诸多包含“强盗思维”的学术观点,向世界展现了中华文明的强大魅力,极大地推动了中国史学的发展。中华人民共和国成立后,中国考古学进入全面发展时期。田野考古资料不断充实,形成了旧石器时代、新石器时代、夏商周时期、秦汉、三国至明清五大段的研究特色。改革开放后,中国考古学逐步走向成熟,将人类起源、农业起源、文明起源等课题作为研究重点,进一步厘清了中国“百万年的人类史、一万年的文化史和五千年的文明史”。

进入新时代以后,中国考古学再一次走在了时代的前沿,启动实施“中华文明探源工程”和“考古中国”等重大课题项目,明确中华文明发展脉络,为进一步推动全党全社会增强历史自觉、坚定文化自信提供实物证据;为推动世界不同地区古代文明的比较研究,增强文明交流互鉴,为国家“一带一路”倡议和构建“人类命运共同体”理念提供考古支撑。中国考古人积极响应党和国家的号召,努力建设“中国特色、中国风格、中国气派”的考古学。为更好地实现这一目标,体现中国考古学科研水平和技术实力的主动性考古项目近十年来呈现明显增长的趋势。所谓主动性考古工作,指的是因学术科研、文物保护展示、文物保护规划编制、考古专业学生实习等而开展的考古工作,集中代表了我国考古工作的最高水平。

西藏昌都卡诺遗址、浙江余杭良渚古城外围大型水利工程、陕西神木石峁遗址、四川广汉三星堆遗址、湖北随州文峰塔东周曾国墓地、江西南昌西汉海昏侯刘贺墓、青海都兰热水墓群、广东“南海一号”沉船、内蒙古元上都遗址、贵州遵义海龙囤遗址、辽宁“丹东一号”清代沉船……一个又一个大家或熟悉、或陌生的遗址遗迹,在考古学家的辛勤努力下,展现在世人面前。它们或是中华文明发展的重要节点,或是填补了学术空白,或是印证了历史文献记载,或是纠正了长久以来的错误观念,或是实证了历史传说,或是被列为世界文化遗产,成为全人类共同的宝贵财富。

这些成果的取得,得益于中国考古人始终秉承中国考古学是“赓续文脉、传承文明的经世之学,是救亡图存、民族复兴的强国之学”的初心和理念;得益于新时代的考古人不落窠臼,勇于创新,注重多学科融合发展,以时代的号召为己任,为中国考古不断注入新活力,把我国文明起源和发展以及对人类的重大贡献更加清晰、更加全面地呈现出来的追求与理想。

田野考古,旧貌换新颜

田野考古是现代考古学的基础,毫不夸张地说,没有田野考古,考古就是无本之木,无源之水。田野考古工作一般分为准备、野外工作、室内整理和编写发表报告四个阶段。其中,野外工作的方式主要有调查、发掘与清理。尽管田野考古非常重要,但是长久以来囿于科技发展的滞后,我国田野考古工作一直采用传统的方式:调查依赖于人工踏查,最主要的工具还是纵横考古界数百年的洛阳铲;田野发掘以露天发掘为主,也就是所谓的“裸挖”;清理工作则是靠手工清理,一把手铲、一个刷子,有时还会用筛子、簸箕、锄头等让人意想不到的工具。一群人扛着锄头、抬着簸箕,不辞辛苦地在烈日下面朝黄土背朝天地和土打着交道。

虽然有些不可思议,但这就是真实的考古现场。没有《鬼吹灯》中古人精心设计的重重机关,没有《古墓丽影》中眼花缭乱的奇特工具,更没有《盗墓笔记》中晦涩难懂的堪舆学说,有的只是不停地挖土,只不过是饱含技术的挖而已。

不过,随着科学技术的进步,具有高科技含量的勘探技术和手段被考古工作者接纳并采用,田野考古现场悄然发生了变化。安徽蚌埠禹会村遗址,面积约60万平方米,是一处大型的龙山时期文化遗存。近年来,这处遗址时常会出现这样的场景:麦田上方一架无人机沿着遗址内900米长的东城垣缓缓飞过。基于多角度摄影技术的三维建模技术,无人机拍摄的数百张照片经过处理后,清晰准确地呈现了遗址丰富的地貌特征,辅助考古工作者从宏观层面了解遗址的信息。

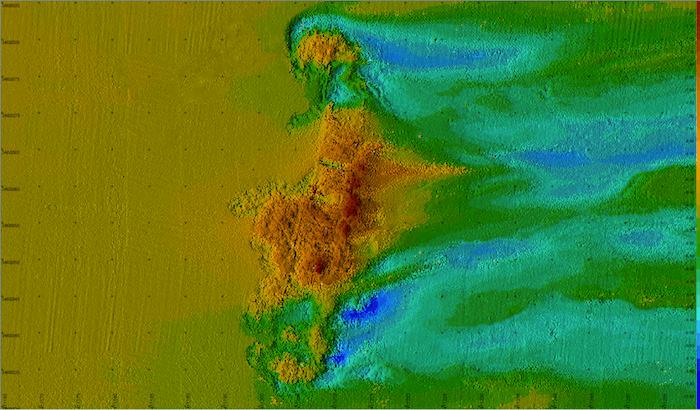

其实,禹会村遗址的无人机使用并不是个例,现代考古调查和勘探技术已成为当下考古工作者不可或缺的手段,包括遥感与航空摄影、地面物探考古、地球化学勘探以及全球定位系统(GPS)与地理信息系统(GIS)等。其中,遥感与航空摄影主要依靠遥感技术与航天航空科技;地面物探考古以电阻率法、电磁法、探地雷达、地震法最为常见;地球化学勘探以汞测试与磷酸盐勘探法为主要途径;GPS与GIS主要是对考古遗存进行定位,对地理空间信息进行处理。无论地上探测还是地下勘探,现代考古调查和勘探技术都是以前考古工作者想都不敢想的,空中俯瞰就更不用说了。如今,这些技术的运用不仅大大减轻了考古工作者的工作强度,而且极大地增加了他们对遗址的认识。

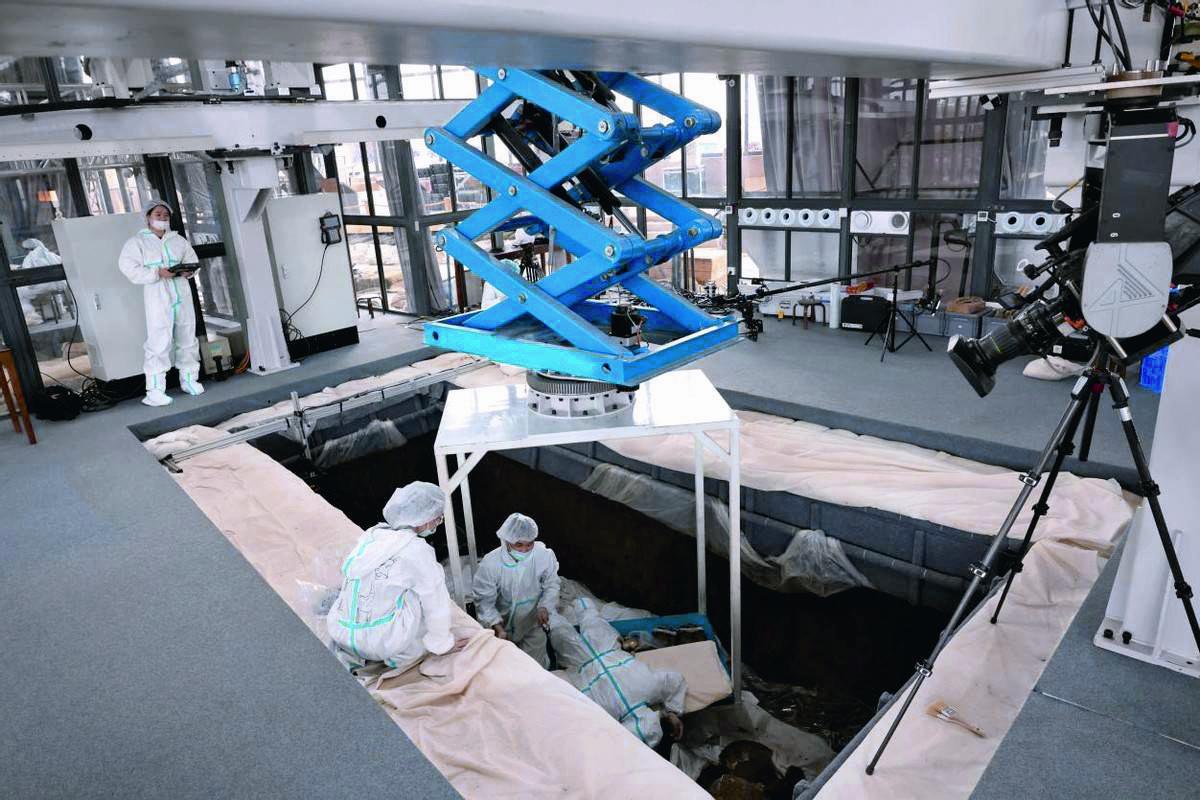

解决了勘探技术问题,接下来要改变的当然是传统的发掘现场。以前,面朝黄土背朝天的露天发掘方式,工作条件恶劣不说,出土遗物还极易受到环境影响,出现一些不可逆的损伤。为此,一种名为“考古方舱”的新事物应运而生。所谓“考古方舱”,其实就是一个发掘平台,它直接建在考古遗址之上,里面有各种考古设施,其中的环境是恒温恒湿的。考古发掘可以不受环境的影响,能最大限度地减少环境突变对出土文物的损坏,为后续的考古研究打好基础。

2021年,对四川广汉三星堆遗址3~8号坑进行考古发掘时,考古工作者就为祭祀坑量身打造了四座透明的“考古方舱”。这些方舱配备了平行桁架、自动化载人系统等装置,为了避免考古人员与文物直接接触,还装上了可以调节角度与位置的悬空作业平台。在考古发掘过程中,地层情况是非常重要的信息,方舱内的高清摄像机和扫描装置,可以随时保存祭祀坑内的影像资料,就连“提”出去的文物也能第一时间完成“定妆照”的拍摄,然后送入实验室做进一步的研究工作。这次三星堆遗址的成功发掘,完美地诠释了集发掘、保护与研究于一体的现代考古新模式。

另外,在考古工地现场,我们还能看到3D打印技术的运用。同样是在三星堆,为了让出土文物得到更好的保护,考古工作者为一些青铜重器量身打造了硅胶保护套。他们首先用设备扫描青铜器,然后建立三维数字模型,再用3D打印机“打”出一个薄的硅胶体,覆盖在青铜器之上,对其形成保护。

在现代科技的加持下,考古工作者也将目光投下水下:江口沉银、“南海一号”、致远舰等一批水下遗址陆续揭开神秘面纱。近日,“长江口二号”古船的打捞工作又被提上日程。这是一艘清代同治年间的贸易商船,也是我国水下考古发现的体量最大、保存最为完整、船载文物数量巨大的木质帆船。目前,它正沉睡于上海崇明横沙岛东北部北港航道水下,古船船体埋藏于海床下5.5米。考古调查显示,这艘清代古船船身现存约38.1米,已探明有31个舱室,其中载有不少精美的文物,迄今已经清理出水600多件陶瓷器。

在科技不断发展的今天,田野考古+科技已是大势所趋。上面介绍的现代考古勘探方法只是运用到实际考古工作中的一部分,相信在不久的将来,我们能看到更多新的科技运用在田野考古现场,解开更多的未解之谜,为我们带来更多的惊喜。

科技考古,慧眼揽古幽

考古学研究的对象纷繁复杂、包罗万象,既有房屋、道路、城墙、烽燧、墓穴、沟渠等各类遗迹,又有陶瓷、玻璃、玉石、金属等手工业制品及生产过程的相关遗物;既有肉眼可见的人和动植物残骸,也有与人类活动相关的各类元素、分子等不可见残留物。为了更好地释读这些遗存,揭秘古人留给我们的“天书”,考古工作者需要借助生物学、分子生物学、化学、地学、物理学等相关学科的方法和技术,这也就是我们常说的科技考古。

上文说到进入新时代,田野考古也开始使用高科技含量的仪器,那能将其称为科技考古吗?不能,因为田野考古和科技考古是考古学不同的分支。田野考古工作扎根于遗址,而科技考古工作更多地在实验中开展,更注重对遗物的科技检测和分析,以帮助考古工作者更好地研究、保护和利用遗址及遗迹。

回顾中国考古学的发展历程,科技考古并不是一个新鲜事物,早在20世纪60年代,我国就建立起了第一座碳14年代学实验室,并长期服务于考古实践,大大提高了年代测定的精度和可靠性,为中国考古时空框架确立了年代标尺。此后,中国考古人不断与时俱进,引入更为先进的仪器、检测手段和理念,助力考古学发展。近年来,以科技考古为代表的多学科交叉融合为考古工作带来了不少惊喜。例如,看似一堵白墙的敦煌莫高窟某洞窟石壁,借助紫外荧光相机,发现墙壁上曾画有七个女供养人的全身像;出土于欧亚大陆的100多面汉代铜镜,通过化学元素成分分析,证实其出自中国中原地区;利用痕量检测技术,发现仰韶文化中晚期的河南渑池仰韶村、灵宝城烟、巩义双槐树、郑州青台等遗址有丝蛋白,证明中国先民养蚕缫丝的历史可以早到距今5500多年。

如同考古研究的遗存一样,科技考古的研究方向也是纷繁复杂,有植物考古、动物考古、冶金考古、环境考古、古DNA研究、古人类食谱研究等不同方向。

考古工作者在内蒙古敖汉兴隆沟遗址发现了世界上最早的黍,在北京东胡林遗址出土了世界上最早的粟,在浙江浦江上山遗址、湖南道县玉蟾岩遗址发现了距今数万年的稻米。通过综合研究表明,距今5500年前后,黄河、长江等地已经分别形成了以“谷豕是飨”“饭稻羹鱼”为主要生业特点的农业社会,这为中华文明的形成奠定了坚实的生业经济基础。距今4500—3800年,中原地区率先进入了复杂化农业生产,发展出了包括粟、黍、稻、麦、豆在内的“五谷丰登”式的谷物耕作方式和包括猪、狗、黄牛、绵羊、山羊在内的多品种家畜饲养业。

冶金考古等揭示了中国古代重要的技术发明创造。冶金考古表明中国早期冶金技术在不断吸收、消化外来技术的基础上,逐渐形成特色鲜明的青铜冶铸技术,促进了中华早期文明的发展进程;中国古代的生铁冶炼及利用生铁制钢的技术是世界冶金史的一大创造,为秦汉的建立提供了物质基础。陶瓷考古揭示了古代陶瓷制作技术的发明与发展,玉石器考古在古人制作玉石器的工艺流程和技术特征上多有建树。

除此以外,现代化学分析技术可为研究、保护与鉴定文物提供可靠依据。如陕西法门寺地宫珍藏的玻璃制品,究竟是中国古人自己制造的,还是西方传入中国的?经化学分析研究,我国唐、宋以前的玻璃制品含铅量高,以铅玻璃为主,而西方古代玻璃以钠、钙玻璃为主,基本不含铅,因此,法门寺珍藏的玻璃制品系西方各国贡品,是中西文化交流的实物见证。

科技考古工作的开展,极大地丰富了考古学的研究思路、方法和内容,尤其是进入21世纪,随着“中华文明探源工程”的不断深入,更加广泛的科技手段被运用到考古工作中,取得了诸多重要的成果。

交流发展,献中国方案

作为舶来品的考古学,一经引入,便与华夏大地碰撞出耀眼的火花。悠久灿烂的中华文明,为考古学提供了大展身手的舞台;科学严谨的田野考古,更是让隐藏在尘埃中的历史看到了“重生”的希望。尽管如此,诞生于西方的考古学,还是有诸多与我国文明发展不相符的地方,这在很长一段时间里制约着中国考古学的发展。曾几何时,由于“文明三要素”(冶金术、文字和城市)的桎梏,世界考古学界、历史学界认为我国的文明肇始于殷商时期,距今不过3000余年,这与我们业已形成的上下五千年中华文明史相差甚远。尽管与事实不符,但是在西方主导下的考古学界,这个结论似乎成为了“定论”。

诸如这样的案例并不在少数,这让中国考古工作者清楚地认识到,一定要建立考古学的中国学派。如何实现这一目标呢?在长期的实践中,考古工作者发现考古学必须根植于自己的文化,通过对传统史料的研究,提炼中华文明的基本理论,而不能照搬西方理论解决中国问题,这使中国考古学的理论建设成为当务之急。

伴随着“中华文明探源工程”的不断深入,中国考古学开始冲破原有的桎梏。根据中国考古学长期以来积累的材料,并兼顾全世界各地古老文明的特点,中国考古学者提出了判断进入文明社会标准的“中国方案”,即:生产发展,人口增加,出现城市;社会分工和社会分化不断加剧,出现阶级;权力不断强化,出现王权和国家。“中国方案”定义的文明,以国家的出现作为进入文明社会的标志。按照这一标准,“中华文明探源工程”提出在距今5500年,黄河中下游、长江中下游和辽河流域等地的社会上层之间产生了密切交流,形成了对龙的崇拜、以玉为贵的理念,以某几类珍贵物品彰显持有者尊贵身份的礼制。各个区域文明之间形成了“早期中华文化圈”。在距今5100—4300年,一些文化和社会发展较快的地区相继出现了早期国家,跨入了文明阶段。距今4500年,通过与域外其他文明之间的交流互动,丰富了中华文明的内涵。距今4300—4100年,长江中下游的区域文明相继衰落,中原地区持续崛起,在汇聚吸收各地先进文化因素的基础上,政治、经济、文化持续发展,为进入王朝文明奠定了基础。夏王朝建立后,经过约200年的发展,在河南偃师二里头建造了同时期全国范围内规模最大的都邑,形成“择中建都”的都城选址,形成“择中立宫”和“中轴线”的宫室布局理念,形成以“范铸法”铸造青铜器的工艺技术,形成以青铜器和玉礼器以及铃和磬等构成的礼乐制度,形成了王朝气象。值得一提的是,“中国方案”定义的文明标准不仅适用于中国,也适用于世界上绝大多数文明,相较于之前的“文明三要素”,内涵更加丰富,适用范围更加广泛。

近年来,随着共建“一带一路”的深入推进,中国考古学者积极参与国际考古交流合作,共促中华文明与世界各国文明交流互鉴,各美其美,美美与共。2015年7月,中国社会科学院考古研究所学者正式启动洪都拉斯科潘遗址考古和玛雅文明研究工作。此前,洪都拉斯玛雅文明考古一直由欧美国家的专家主导。2017年,由中国考古专家组建的现代人类起源考古队抵达肯尼亚,与世界各国学者一起探究人类的起源。2018年,由中国社会科学院考古研究所和埃及文物部组成的中埃联合考古队,在埃及南部古城卢克索北部的孟图神庙遗址开展考古和研究工作,让神庙的实地景象和出土文物逐渐呈现于世人面前。