路易斯·卡斯塔内达 李毅刚

我第一次去危地马拉拍摄是1989年,为一家拉美航空公司拍摄宣传材料。那是我第一次踏上拉丁美洲国家,第一次接触玛雅印第安人,了解他们的文化、生活。奇怪的是,我第一次为他们拍摄,却毫无陌生感,感觉很亲切,与我在南美拍摄印第安人时经常遇到的紧张、不信任的眼神感觉完全不同(唯一例外的是巴拉圭的瓜拉尼印第安人)。

发现色彩

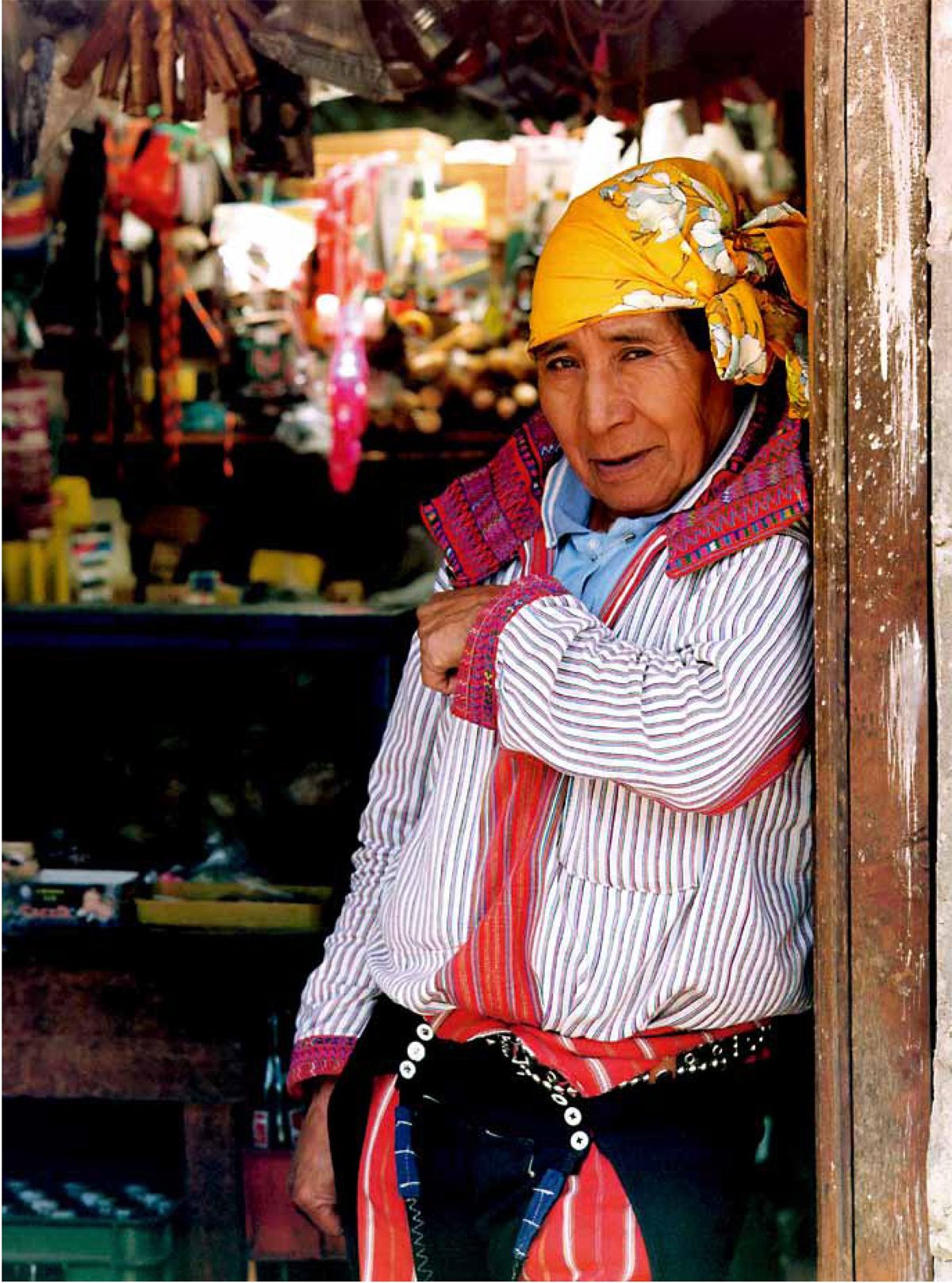

在美洲,穿着最为鲜艳多彩的无疑是危地马拉的高原玛雅人。在世界其他地方传统服装逐渐消亡的时候,危地马拉的大部分土着居民仍然引以为傲地穿着他们的传统服装。他们的服装有标明身份的作用,不同的颜色和图案代表不同的村落和玛雅集团。危地马拉有数百个村落、21个玛雅集团,五颜六色的服装令人眼花缭乱。当年,西班牙殖民者引进了200多种服装样式,以便追踪某个农民属于哪个村子。不过,危地马拉的印第安人坚持使用自己的语言,穿着传统的日常服装。今天,他们以高超的织布工艺和鲜艳大胆的服装配色而闻名。

自我隐形

每次去危地马拉都是一次奇妙的旅行,每次都能给我留下几张最满意的照片,或黑白,或彩色。同样,每次旅行都是一段独特的经历,包含了无数次在不打扰被摄者的情况下捕捉日常生活精彩瞬间的努力。通常,他们不喜欢陌生人给他们拍照,不过凡事均有例外。我的第一步就是“隐形”,这点我很快做到了。在安提瓜(Antigua)老城,当我在大教堂旁边的主广场中间拍摄时,我发现无论站在哪里,都会影响到其他人。于是,我就在广场的一个角落里手持装有70-210毫米变焦镜头的相机一动不动地站了大约15分钟。开始,人们会注意我,看着我,慢慢地我被忽视,成了景物的一部分,人们继续做自己的事情,此时,我开始拍摄……

我与当地人交流毫无障碍,不过我总是把注意力集中在捕捉他们的日常生活上,不去打断或干扰他们,做个“隐形”观察者,而不是参与者。记得有一次,我在奇奇卡斯特南戈(Chichicastenango)的一个集市上被充满生气的场景吸引,于是在环绕市场的一条走廊边一个小饭馆的桌子旁坐下来,一边吃东西,一边把相机装在一个小型桌面三脚架上,用直角取景器取景,我前面的人只看到我在向下看相机,其实我正在拍他们。

回想起我在危地马拉那些难忘的日子,有许多趣闻。另一次,在圣地亚哥阿蒂特兰(Santiago de Atitlan)的一个小村,紧挨着漂亮的阿蒂特兰湖(Lake Atitlan),旁边有两三座火山(圣地亚哥阿蒂特兰就是建在阿蒂特兰湖南岸曾经的火山熔岩上的印第安镇子)。我去拍摄当地市场,坐在简朴的市政厅前一条长凳上架起相机“故伎重演”。过了一会儿,我感觉有陌生人在盯着我,抬起头,一个年轻羞涩的玛雅女孩目不转睛地看着我……我不敢做大的动作,唯恐破坏她脸上的生动表情。我慢慢把镜头指向她,拍下了当时胶卷里的最后一张。

我当时有点懊恼,生怕丢掉这奇妙瞬间,或破坏气氛。出乎我意料,她根本没动,甚至当我更换了新的胶卷继续拍摄,她仍然继续盯着我,于是就有了这张我最喜欢的照片。

第一次去危地马拉时,发现几乎所有的孩子都乐意你为他们拍照。不过,拍完之后,他们马上伸出手来要1格查尔(危地马拉货币)作报酬。我相信危地马拉到处都有这种“职业儿童模特”。

深入拍摄

几年后,我的一位朋友,危地马拉摄影师里卡多玛塔说服我第二次去那里,带我去了一些我自己永远找不到的地方,自然也拍到了许多独特的好照片。后来,我从中精选了一些照片,在危地马拉城(Guatemala City)举办了我在拉丁美洲的第一次影展。一个月里,5000多人参观了展览。

第三次去危地马拉,我主要是自己拍摄,偶尔得到一两个当地朋友的帮助。遗憾的是,最近危地马拉局势不稳不便前去,一旦局势稳定,我肯定会再次前往。

我放弃胶片,改用数码相机拍摄已经将近9年了。改变自己熟悉的工作方式极为痛苦,但适者生存,我别无选择。我供稿的图片社也在几周内把我的15万多张反转片退给了我。20多年的工作成果就这样成了一堆“废品”,我只能把它们扫描成数字文件,让它们重新投入“战斗”。不过,要扫描15万张反转片,我一辈子的时间都不够,唯一的办法是精选,扫描那些真正有价值的,重新供稿。

这里刊登的照片就是我从3次赴危地马拉拍摄的反转片中精选出的。

◆危地马拉共和国◆

危地马拉共和国(The Republic of Guatemala La Republica de Guatemala)简称危地马拉,位于中美洲北部地区,西濒太平洋,东临加勒比海,同墨西哥、萨尔瓦多、洪都拉斯和伯利兹接壤。全境三分之二为山地和高原,人口1510万(2012年),其中土着印第安人占41%,其余为印欧混血种人和欧洲移民后裔。危地马拉是古代印第安人玛雅文化中心之一,1524~1821年为西班牙殖民地,1847年3月21日宣布建立危地马拉共和国。官方语言为西班牙语,70%的居民信奉天主教,20%的居民信奉基督教新教。