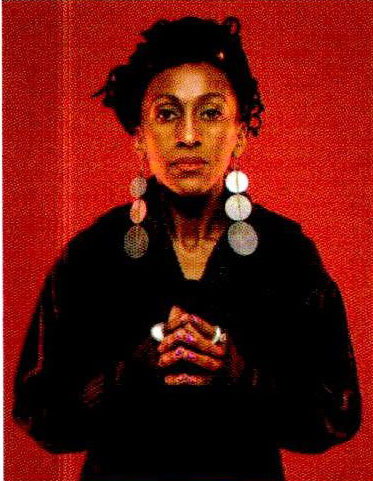

嘟嘟·马当塞拉 张婷

萨拉·玛丽维斯瓦

不同人对归属感有着不同的态度,有些人认为自己只与一两个人有关联,也有些人相信自己与全世界都联系在一起,他们能感受到自己与其他人群的联系。不过,如果一个人处于无法找到归属的状态,那幺他还可以有什幺选择呢?

有些人努力从外部寻求归属感,最终却不得不以失败告终。也有人会转向丰富的内在自我,接受自己的身份,这些人拒绝遵守来自外部的安排和决定,他们想方设法地抵御身心的孤独与隔绝感。

这大概就是肯尼亚摄影师萨拉·玛丽·维斯瓦(Sarah Marie Waiswa)两组照片的主题。我认为,维斯瓦为本文选择的两组作品都是关于前卫、胜利,以及对更好、更发达社会的向往。在她看来,更好的社会应该是宽容、发展与平等的。

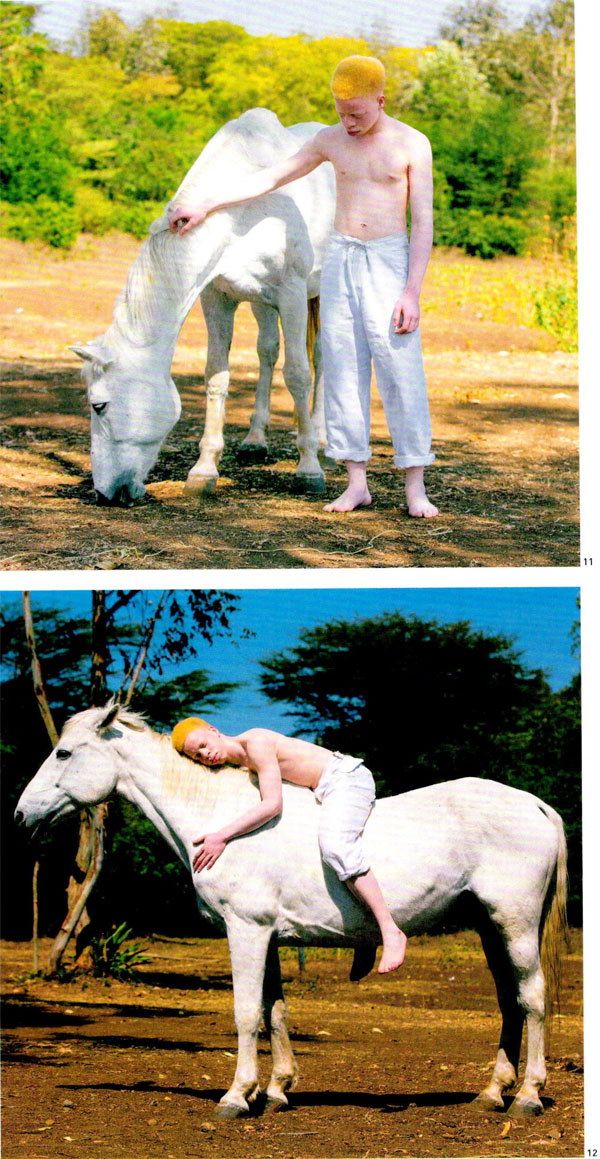

《熟悉土地上的陌生人》(The Stranger in a Familiar Lands)系列作品聚焦于非洲白化病患者所遭受的危险和偏见,并探讨了“无归属感如何将她带到漫游般的梦幻状态”。

通过佛罗伦斯·奇素比(Florence Kisombe)和迈克尔·奥马里奇(Michael Omarii)扮演的角色,这组照片充满趣味地展示了个人的内在力量如何对抗社会中的繁文缛节,并从内部为个人归属感建立基础。两个角色都通过追随内心表现出一种极佳的状态和反抗。例如,佛罗伦斯·奇素比的动力是她想成为模特的愿望。对生命最强烈的渴望不仅帮助她战胜了社会针对白化病患者的偏见,也战胜了社会环境对人的限制和阻碍。通过这种方式,她否认了社会和自然没定的标准,最终挑战对白化病患者的刻板印象。

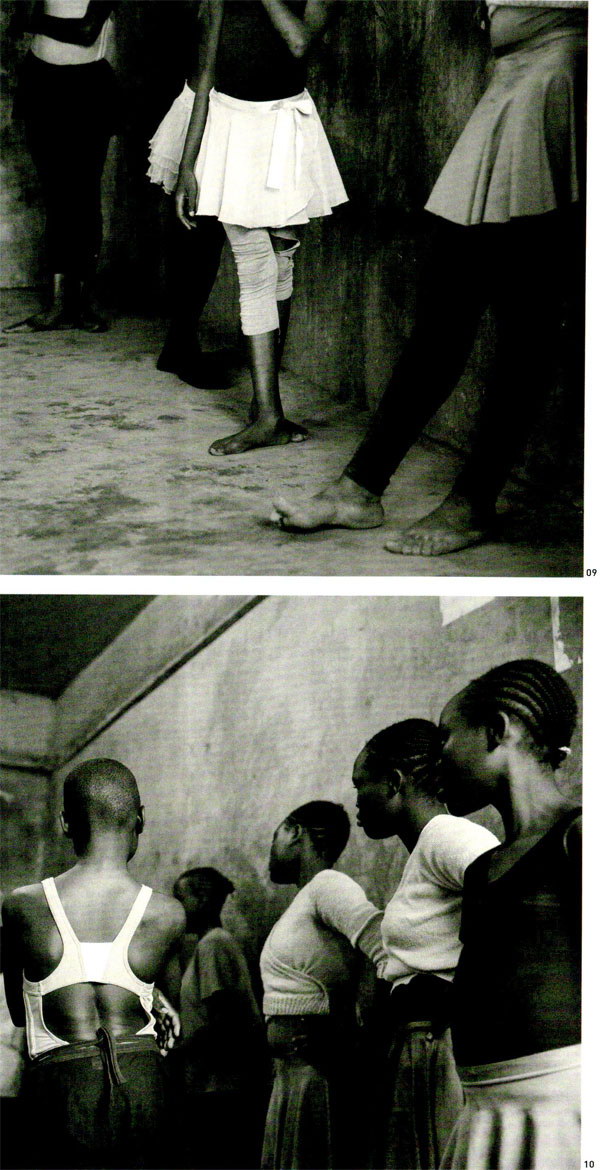

《基贝拉芭蕾舞》(Baliet in Kibera)系列照片讲述了在基贝拉的非正式聚居地为儿童提供的舞蹈课程。表现出通过外部努力获得美好未来的希望。

这两个系列都在内罗毕的基贝拉棚户区拍摄完成。通过《熟悉土地上的陌生人》,我们认识到归属感是内在力量和自我驱力的直接产物;而《基贝拉芭蕾舞》引导人们将个人发展视为在外界环境影像下的间接产物。

维斯瓦出生于乌干达,她称自己为一名游牧者。当时乌干达正处在伊迪·阿明(Idi Amin)统治时期,出生一个月后,她便随家人一起逃往肯尼亚。维斯瓦获得了海外留学赞助,并在美国取得社会学学位。之后她继续学习,获得工业心理学硕士学位,随后留美工作。工作期间,维斯瓦就经常拍照,但那时仅仅是一个爱好。2012年,她开始在社交媒体上分享她的作品,也正是从那一刻,她的作品开始得到社会关注。

维斯瓦对她的周围环境和客观存在十分着迷,受到非洲人这一身份的驱动,她通过艺术摄影的方式拍摄了一些分析社会问题的照片,涵盖了生活的不同方面。她于2015年获得乌干达新闻摄影奖,2016年获得阿尔勒国际摄影节探索奖。

嘟嘟·马当塞拉是本苏珊摄影展览及图书馆馆长,该馆坐落于南非约翰内斯堡市的非洲博物馆内。

(Dudu Madonsela,the curator of Bensusan Museum & Library of Photography,Museum Afrlca,Clty of Johannesburg,South Africa)

嘟嘟·马当塞拉对话萨拉·玛丽·维斯瓦

你在乌干达出生,后来却常住肯尼亚,这是为什幺?

莎拉·玛丽·维斯瓦:我刚出生时,正值伊迪·阿明独裁统治时期,乌干达发生骚乱,我们全家就搬到了肯尼亚。从此以后,我一直住在肯尼亚。

很多非洲人都梦想出国留学,你是如何做到的?

莎拉·玛丽·维斯瓦:我申请了奖学金,在美国肯塔基州的伯利亚学院(Berea College)就读并获得社会学学位。那是我第一次来到美国,独立生活让我感到激动而高兴。后来,我就读东肯塔基大学,并获得了工业与组织心理学硕士学位。我硕士毕业后的第一份工作是在母校的平等机会办公室工作,处理学生和教师们的投诉。几年后,我搬到芝加哥,在西北大学从事与本专业相关工作,研究他们的平权政策方案和招聘内容。

后来你又突然转向摄影,你是如何自学并提升自己的摄影水平?

莎拉·玛丽·维斯瓦:起初,我使用自动模式进行拍摄,只需要对准拍摄对象,按下快门,其余都由相机自行设置。我对拍摄人物特别感兴趣,还研究了Tumblr、Instagram和许多摄影节上其他人的作品。非洲人往往非常保守,习惯以安全的方式表达自己、创作艺术。但在这些平台上,人们毫无限制地自我表达令我感到震惊,并激励我突破自己。

2012年,我开始在Tumblr上分享我的照片,并收到了积极的反馈。YouTube是我另一个分享与提升的平台,我会向人们请教如何凋整照片的构图和光线。如今,我依然在学习,但与过去相比,我更加善于用视觉进行表达,因为我可以自由地控制相机,并高效完成拍摄。

你称自己为“非洲故事、人物、文化”等问题的热衷者,你如何在这些问题和摄影之间找到平衡?

莎拉·玛丽·维斯瓦:这就是我的灵感来源。正是人、故事和文化启发了我的创作,这是我对各种情境进行评论的方式。

你对“非洲人的身份”这一主题感兴趣,并对此有所回应。在表达这一问题时,你的策略是什幺?对你来说,非洲人身份是什幺?

莎拉·玛丽·维斯瓦:对于非洲人身份,特别是青年文化,我感兴趣的是身为非洲人意味着什幺,还有他们如何表达自己的“非洲性”。但同时,我也在探究集体性的“非洲”身份是否确实存在这一问题。

在我看来,非洲人身份是人们对自己与非洲的关系以及自己在非洲地位的看法。我希望深入研究他们将自己归类为非洲人的原因及内涵。

你如何看待非洲摄影?在你看来,艺术或摄影对于消除现存的隔阂忽视,以及非洲问题在非洲年轻人中的影响,能起到什幺作用?

莎拉·玛丽·维斯瓦:来自非洲大陆的摄影师的作品可能会被忽视,因为外国摄影师一般被认为更“有资格”。另外,我们缺乏能提供优质摄影课程的机构,所以我认识的很多摄影师都是自学成才。

我认为艺术在促进人们进行对话、打开人们思想,以及用挑战现状的方式呈现社会问题等方面发挥着重要的作用。

那幺,你认为我们需要怎幺做才能消除对非洲摄影师的刻板印象?

莎拉·玛丽·维斯瓦:让他们获得与西方摄影师相同的机会和网络,并为他们提供提高摄影技能的机会。

你如何通过摄影将“非洲的色彩、质地和图案美学”与你的日常生活联系起来?

莎拉·玛丽·维斯瓦:我的照片色彩往往非常丰富,颜色和图案都是我很喜欢的。这些东西能够吸引我的注意,特别是在街头摄影时。

你将摄影看作一种创造性的表达形式和讲述故事的工具,对吗?

莎拉·玛丽·维斯瓦:是的。对我来说,摄影是一种表达和实验的媒介。我认为构图与光线运用都是我发挥创造性的地方。在我的作品中,重要的是突出社会问题,并围绕这些问题进行对话。

本文刊发的这些作品表现出你的创造力,请谈谈图片想表达的主题。

莎拉·玛丽·维斯瓦:这些照片属于《熟悉土地上的陌生人》系列作品,这组作品基于非洲一些地区对白化病患者的不平等对待问题。有些白化病人的身体部位会被用作宗教仪式的祭品,因为人们认为他们拥有某种神奇的力量。在这组作品中,我想表现出一种流浪的、无归属感的状态。

你是如何找到合适的拍摄对象的?

莎拉·玛丽·维斯瓦:我和周周·阿博特(Jojo Abott)合作完成了这个项目。她负责造型,并指导了部分拍摄。佛罗伦斯·奇素比是位完美的模特,她戴假发的方式不是造型师的安排,而是她自己的选择。奇素比是肯尼亚白化病学会的成员,我就是通过这个学会认识她的。最初见到她时,我立刻感受到她大胆的个性。她非常外向,梦想着成为一名模特,我知道对于这个拍摄项目,她会是非常完美的选择。

《熟悉土地上的陌生人》与之后《仍然是一个陌生人》(Still A Stranger)存在明显的相似之处,这些照片是在同一个地方拍摄的吗?

莎拉·玛丽·维斯瓦:是的,它们都是在肯尼亚拍摄的,主题贯穿一致。迈克尔·奥马里奇是后一个系列的模特。他跟我说过他身患白化病的生活和成长经历,以及他经常遇到的困难。

可以谈谈另一组系列照片《基贝拉的芭蕾》吗?

莎拉·玛丽·维斯瓦:我听说在基贝拉的非正式聚居区有为孩子们提供的芭蕾课程,我想探索芭蕾舞与基贝拉的联系,因为芭蕾通常是富裕家庭小孩学习的舞蹈。

回到你对非洲身份的关注,两组关于陌生人的照片是如何与这一主题产生关联的?

莎拉·玛丽·维斯瓦:我认为这两组作品中的白化病患者可以代表非洲大陆上任何被边缘化的人群,以及他们的生活。

在大多数情况下,人们到国外学习并在那里定居,是什幺原因或力量让你回到非洲工作?

莎拉·玛丽·维斯瓦:非洲大陆是我的灵感和兴趣所在。如果我住在其他地方,恐怕不会有灵感。

你对非洲摄影及其未来有何看法?对有抱负的摄影师有何建议?

莎拉·玛丽·维斯瓦:我认为非洲摄影刚刚开始发展。我正在计划将我的技能和经验传授给更多的非洲摄影师。我认为,对于摄影师来说,不断拍摄,不断分享,并继续讲述自己的故事,这些很重要。