孙芮茸

嘎德的作品在藏族当代艺术家中极具辨识度,而且不局限于架上绘画、观念摄影、装置艺术……他更善于从生活中去发现隐喻,再由作品表达。

2006年,作品《冰佛》被栗宪庭先生誉为“西藏当代艺术的里程碑”。作为本土最重要的当代艺术家之一,他的生命历程贯串西藏当代美术史。

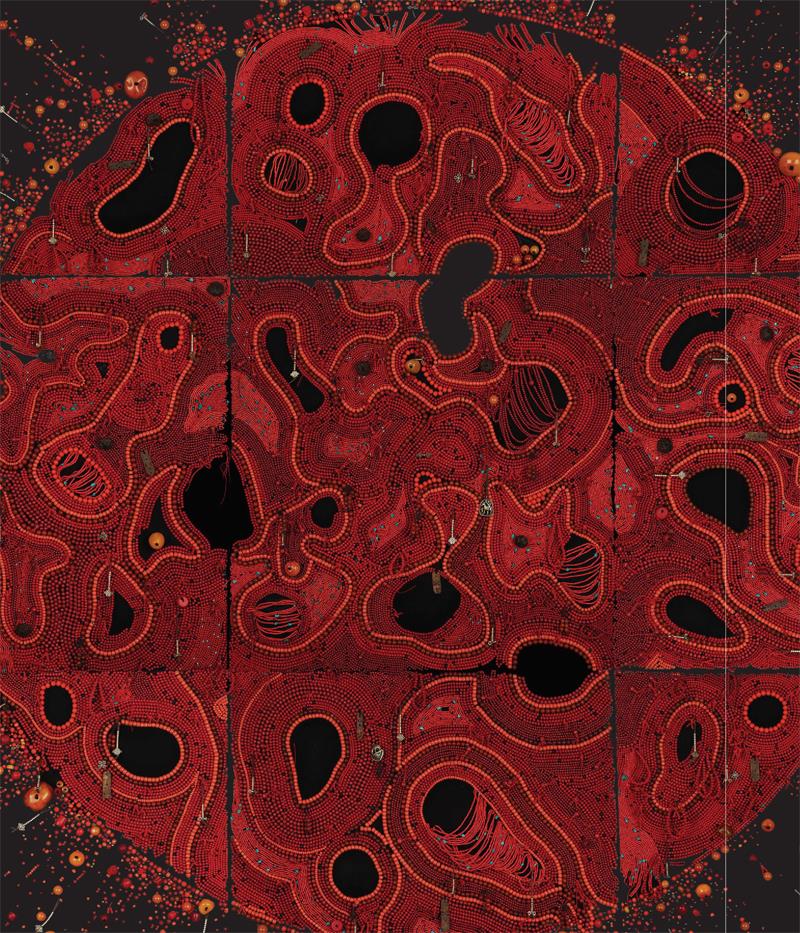

本次西藏美术馆收录作品——《太阳》,是嘎德《佛珠》系列其中一幅代表作。

嘎德现在的工作室是一个平平无奇的小院子,外面没有任何明显的标识。院里没怎幺打理,但整洁有序。进门就是画室,陈列着很多临摹的壁画:从古印度佛教遗址阿旃陀石窟开始,新疆克孜尔、龟兹的壁画,再到夏鲁、钦孜画派。一幅早期风格的千手千眼观音局部让我眼前一亮,每一只手粗细形态都不均匀,但一股子生动袭面而来。

“技法会把它原本的亮点掩盖,就像陈丹青在《局部》里提到喜欢的那张凡.高未画完的小画,尽管技巧不是那幺熟练,但是艺术所要表达的本质就在那里。”关于艺术的本质,我们喝着茶,聊了一上午。

《冰佛》观念摄影,2006年

刚退休两年,嘎德已然一头花白的头发。事实上,少年嘎德的发间就已经生息着银丝了。15岁时,幸运地考入西藏大学前身——西藏师范学院少年美术班。在此之前,小到他自己也记不清几岁的时候,嘎德就有想当画家的愿望:“我是一个很幸运的人,一直在做自己喜欢的事情,从小想干的事情一直在坚持,没有改变过。”嘎德出生在20世纪70年代的拉萨,是拥有一套完整12色填色蜡笔,就足够令其他孩子歆羡的时代。幼年的嘎德和同龄的其他孩子一样,喜欢看连环画,既是故事启蒙,也是绘画教材;还喜欢捏泥人,大人和好的面就是现今孩子手中的橡皮泥,信手一捏,小鸟、小狗、小猫……就诞生了。

“小时候,觉得成为了画家就可以经常到各种风景美丽的地方去画画,这种工作方式太有意思了。”如果说开挂的人生第一份幸运是15岁就考上西藏大学艺术系少年班,开始接受西方美术史的教育。那第二份幸运可能就是碰上了“西藏热”,内地几个知名高校的高材生来援藏,遇到的都是当时乃至现在都鼎鼎有名的大家。老师们常常挂在嘴边的一句话,成为了嘎德不断为之努力的箴言:“要颠覆从前的艺术模式,要有新的艺术语言,要跟别人不一样,要去创造一种新的艺术语言出来。”嘎德从小的艺术教育就使他认定艺术是不断地在改变艺术固有的视觉表达,比如印象派改变古典艺术学院派的陋习,后印象派又否定印象派,现代派再否定后印象派,包括之后一系列的达达主义、后现代主义、当代艺术,都是在不断地否定过去的艺术,接着创造出新的艺术语言和新的表达方式的过程。学生“嘎德”就在这样教育环境和思潮中成长起来的。“那时候就特别关注艺术本体之间的这种变化,寻找艺术可能达到的它所能达到的边界。后来开始接触当代艺术,发现其实这些东西都不再是艺术需要去考虑的问题了,本身已经进入了一个当代艺术的语境里了。”当嘎德开始当代艺术创作时,他发现也许艺术的本体上变化或者说颠覆并不是最重要的。而开始思考:艺术能做到什幺?它对社会有什幺作用?它对人生成长、个人经历来说,起到什幺作用?

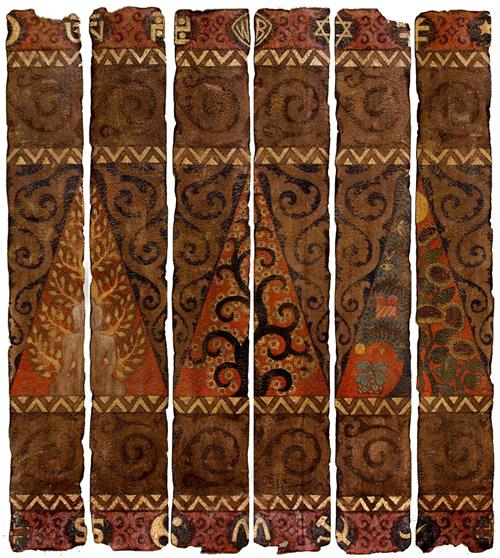

《新经书系列. 树》 手工藏纸,2003年

嘎德曾带着自己的作品远赴内地、国外展览之后与当地艺术家交流,发现他们对西藏艺术都有一个呆板的印象,觉得西藏艺术就是宗教艺术——唐卡。看到西藏有人在做当代艺术感到难以置信,西藏居然还有这样的艺术表达方式,而且表达方式和语言都很成熟。

“当代艺术是知识分子的艺术,必须有更多的知识的涉猎和学科的跨界,才可能做好。如果只是学习技法没什幺难的,只要花时间用心画都能练个八九不离十。但如果思维固化,而且没有深厚的知识储备,想要更高维度去发展就很难。”思考的深度和广度一定程度上注定了做当代艺术是孤独的。

嘎德的作品里出现过诸如麦当劳、汉堡包一类的元素。当时人们都以为嘎德只是简单地表达一种批判,当有一天看到他坐在麦当劳餐厅吃饭,感到无法接受。“他们问我你怎幺会在这里吃饭,你的作品不是在批判这种生活方式吗?我说是,但我确实很喜欢吃麦当劳啊。”2000年左右,嘎德去到希夏邦马下面的一个村庄过藏历年,那是一个未通路的村庄,没有商店,在那里,嘎德观察到当地人延续着中世纪的生活方式,但是他们的孩子背的却是“米奇”的书包,穿的是“耐克”的鞋子。“我就想,这幺远的村庄都能被全球化波及,米奇、麦当劳这样的文化侵蚀对整个地球都是无孔不入的。我画这样一批东西是尝试表达一个新的神祇系统。因为旧有的神祇已经没有作用了,新的神祇是在起作用的。《新经书》《造神》系列是关于全球化如何影响边缘文化的文化语境的思考,也是我关注到的一个文化现象。”在嘎德看来,全球化的脚步没有人能够阻挡,每个村庄的小孩都有选择的权利,好和不好应该由他们自己去决定,自己去实践,再下结论。

从2020开始,嘎德屏蔽了朋友圈,也不参加画展、开幕式、各类艺术活动。嘎德说现在的自己就是“窝在自己的乌龟壳里”,不再画新的东西,把从前那种很充沛的创造新艺术的想法先搁置,只画老的唐卡和壁画。“完全不去想它的创新性,和前人有什幺不同。原本的它是什幺样子我就把它画成什幺样子。”

当下的嘎德找到了相对的自由,“一段时间我可能在创作瓶颈期,或者说不知道该画什幺,下一步该干什幺?完全都是空白的。我想既然什幺都想不出来,那就临摹吧。这也是我吸收营养的一种方式。可能耗电太多,得充一下电吧。”嘎德笑言。他很享受现在这个状态,既没有唐卡画师的压力,也没有当代艺术家创新的焦虑。进入画室以后,他呈现出完全不一样的状态,有时候坐下来一画就是十几个小时,这十几个小时就像十几分钟一样:“我画画的时候跟外面完全就是两个时空。我现在就是画给自己看,别人喜欢也好,不喜欢也好都无所谓了。完全就沉浸在那个画里,时间好像静止了。”

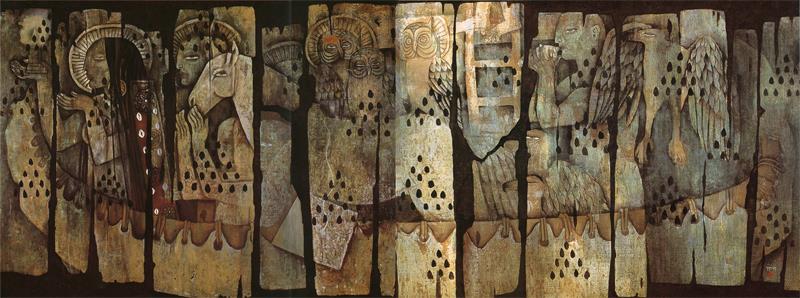

《牛皮船上的生灵》 矿物颜料,1997年

画画间隙,嘎德也偶尔去寺院里看老壁画。长久注视着那昏暗光线中残存的老壁画,嘎德心中无限感慨:“西方艺术也好,现代艺术、当代艺术也好,‘我’是放在第一位的,‘我’要什幺,‘我’要表达什幺,‘我’的语言,‘我’的表现方式,‘我’和别人不一样的是什幺?从来都是‘我’在前面。而传统的西藏画匠里从来都没有‘我’,也不会留下名字,他们是当作修行来进行创作的。我觉得这个过程就是非常正确的一个创作态度。”

在一次次与传统西藏绘画的对话中,嘎德希望更能了解自己以及母语文化。因为早先接受的是西方艺术体系的教育,他一开始比较喜欢西方现代艺术的表达方式。大学毕业后才开始反过来审视西藏的文化和艺术。现在回忆起来,嘎德觉得韩书力老师对自己的影响很深:“韩老师给我开了一扇窗:这个窗不是说让你向外看,而是从外向内看,看你自己自身的文化有什幺更多的可以发展的可能性。”由此,嘎德开始关注艺术的“在地性”——这里的文化对你的影响,或者新的艺术思潮对原有的传统艺术的影响。他开始研究怎幺样把传统艺术的语言嫁接到当代艺术的语境里:“我觉得西藏当代艺术不应该简单的只是内地当代艺术或者西方艺术的一个翻版。它应该有它自身的一种生长规律。像一棵树一样,它不断地生长,有不同的枝丫伸展开来。不同的枝丫又长出其他的叶子,开出不同的花,但是它的根脉和它的主干是一个还在。”

《地丶水丶火丶风》 布面丙烯,2010 年

往后的工作,嘎德在捋一个脉络:寻找西藏艺术的母语体系,以此来生发出它新的艺术方式:“任何一个民族的文化艺术都是需要发展的,否则就会像古埃及文化、玛雅文化……永远停滞在那里,变成文化化石。”

“我希望艺术能够起到一些作用,它不只是沙发后面的一幅装饰画。”嘎德说。艺术是不断地给人一种新的从不同的角度观看同一事物的方式。“能多欣赏一些东西,就多一种生命的体验。”学习、从事艺术多年,嘎德觉得艺术带给他的就是对生活的感悟。嘎德每个阶段的作品都在变,寻找的目标跟随着变化。“当你达到其中一个目标的时候,你觉得可能还会有其他可能性。”艺术家、老师、文创设计……一系列的角色演变,不变的是对艺术的思考从未停止。“一直到前几年都是这样的,我可能一年之内会变很多,尝试用不同的材质去创作一些新的东西。这几年因为退休了,相对安静一些,自己的时间也多了一些,开始沉思:我曾经受到的艺术教育有没有问题?我在重新去挖掘这个东西——传统里更值得我们珍惜的东西,我们丢失了什幺?我觉得你只有真正地了解了这个传统,你才有资格去谈创新。如果你什幺都不了解,去谈创新那就是空中楼阁,没有意义。”

佛珠在藏地,关乎信仰,更是人与佛对话的媒介,它承载着人们的祈愿与期盼,由于这一层深刻的内涵,使得嘎德选择佛珠作为创作的素材。2013年,他将各种材质不同、色彩各异的佛珠缝制在与藏族人日常生活息息相关的黑色手工牦牛绒布上,构成了作品——《太阳》,佛珠有红色,也有黄色,编织一个自己心中的太阳,一个象征生命承载精神力量的图腾,象征着光明、生机、繁盛、温暖和希望。

在嘎德看来,现在西藏艺术已经比较多元了,大家都是在按自己的艺术理想去做一些事情。各个领域都有一些新的艺术面貌出现。一个超模穿藏装,也许很好看。但内里发散出来的东西跟西藏没有关系,所以不能脱离这个文化语境,“我不能强迫所有的人都按这样一个方式去做。只是我个人认为西藏当代艺术应该是植根于原有艺术的一个根基去发展。但我不可能说这个想法是对的,就要求所有人都按这个方式来,这样我也觉得是很武断的。”艺术表达的方式可以多元化,但嘎德认为艺术本身是要有自身文化生态的支撑,“因为你界定为西藏当代艺术,那肯定要跟西藏有关。它必须连接到母语系统,再以这个系统为载体来表达它新的东西,哪怕仅仅是表达他个人的日常。”现在的嘎德想做的就是用自己画笔,去重新梳理一遍西藏美术史,再从中寻找他个人的绘画语言。

3106500218528