李有观

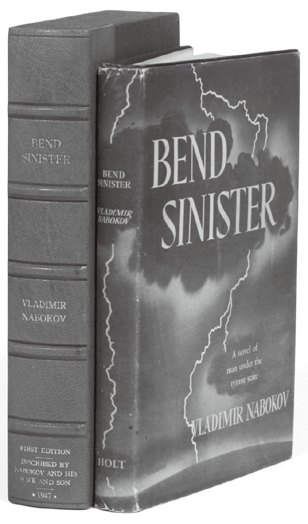

俄罗斯着名作家弗拉基米尔·纳博科夫(1899—1977)在移居美国后创作的第一部长篇小说《庶出的标志》(1947年出版)的前言中写道:

我不是“真诚”的人,我不会“挑衅”,我不会“讽刺”。我既不是教条主义者,也不是寓言家。政治和经济,原子弹,原始的和抽象的艺术形式,整个东方,苏俄“解冻”的迹象,人类的未来等等,所有这一切都与我无关紧要。

纳博科夫对20世纪的政治风暴并不陌生。1919年,他和他的直系亲属登上一艘名为“希望”的轮船,驶出港口城市塞瓦斯托波尔,从此逃离正处于革命风暴之中的俄国,来到德国。1937年,他从希特勒统治下的德国逃到法国。1940年,在法国巴黎被纳粹德国占领的几个星期之前,纳博科夫带着自己的犹太妻子和儿子,登上巴黎最后一班远洋轮船前往美国纽约。所以,纳博科夫坚持认为他的艺术独立于政治和社会。这是事实还是虚构?在《弗拉基米尔·纳博科夫的秘密历史》一书中,作者安德列娅·皮特采尔女士认为,这样的声明仅仅是纳博科夫公开其外表的一部分——“温文尔雅、富有魅力的见多识广的人,不会被历史所轻视或淡化。”皮特采尔在书中写道,纳博科夫记录的事件“已经完全处于公众的记忆范围之外,以至于被忽视”。为了证明她的观点,皮特采尔记录了纳博科夫生平过程中发生的历史事件,并展示了纳博科夫的作品如何“折射”这些事件。虽然其结果是一件令人钦佩的档案研究作品,遗憾的是,纳博科夫的艺术仅仅成了历史的捕捉仪器——毫无疑问这是一种英雄主义行为,但却引发了一个问题:如果你想要做的只是记录事件,那幺为什幺要通过写小说这样的麻烦事情呢?皮特采尔认为,纳博科夫设计了一种新的与众不同的方法来记录不人道和暴力的历史,将他的过去埋藏在他的艺术中,等待读者们去发掘它。

如果皮特采尔的看法是正确的,为什幺纳博科夫的作品如此神秘?皮特采尔引用了纳博科夫着名的结论:艺术是难以理解的,应该挑战读者。但是如果纳博科夫故意在他的小说中隐藏历史资料,作为对他的读者的一种挑战,那幺他或者是告诉他们不要去寻找这样的内容,或者他真的具有逆反心理。在他的长篇小说《 庶出的标志》的前言中,纳博科夫劝阻读者不要将此书看成是一部政局动荡的小说:“《庶出的标志》里的故事并不是真正发生在恐怖的警戒状态下的生与死的故事。”他写道。然而,皮特采尔引用纳博科夫在前言中的语句来论证说,作者将《庶出的标志》里的世界与他所生活的国家“直接联系起来”,他称之为“暴政与令人痛苦的世界、法西斯主义和布尔什维克主义世界、庸俗思想家和粗暴的压迫者的世界。”

弗拉基米尔·纳博科夫给那种痴迷于在小说中寻找政治、社会线索的读者起了一个具体的名称:“严肃的读者”。这种“严肃的读者”在阅读《庶出的标志》这部人们公认为纳博科夫最具有政治因素的小说时,便“为了人类的利益”而误入歧途。在讲述果戈理(俄国着名的戏剧家和小说家)的短篇故事《外套》时,纳博科夫说道,“严肃的读者”想当然地认为果戈理的主要目的是“谴责俄罗斯官僚主义的恐怖”。这样的阅读也不一定是错误。只是,根据纳博科夫的说法,他和果戈理的艺术处理“远不止于此”。 纳博科夫的妻子薇拉·纳博科夫曾经提到,“纳博科夫的每一本书都是对暴政、一切形式的暴政的打击。”纳博科夫在其着作《文学讲稿》中提醒着我们,“艺术作品总是创造着一个新的世界——与我们已经知道的没有明显联系的世界。”他不是主张作家为了炫耀的目的而应用他们风格化的艺术。对纳博科夫来说,再没有比艺术拒绝成为社会服务的工具而可以更严重地打击暴政了。

现在,我们可能不会同意纳博科夫关于文学的观点以及他阅读和评价文学作品的方法。(他对一大堆被认为是伟大的作家不屑一顾。)事实上,我们可以随意阅读纳博科夫的作品,甚至可以反对他的美学原则。正如查尔斯·金伯特在纳博科夫的长篇小说《微暗的火》的序言中所说:“无论好与坏,都是评论家的评论。”而皮特采尔女士的《弗拉基米尔·纳博科夫的秘密历史》一书,不仅仅是评论,显然是因为爱好而做出的努力,是纳博科夫的热情读者进行的个人探索。皮特采尔在该书的前言中写道,她希望能够“从纳博科夫那里获得他所创造的爱的感觉”。于是皮特采尔去档案馆查找档案资料,找到了一个她可以与其和平共处的纳博科夫。处于旺盛状态的皮特采尔通过细致的研究,展现出纳博科夫生活和写作的历史。在涉及纳博科夫的经历时,皮特采尔恰如其分地将他称之为“历史上的胡迪尼”(注:哈里·胡迪尼,美国着名魔术师,享誉世界的脱逃艺术家):首先是隐姓埋名离开俄国,然后想办法离开欧洲大陆。由于发生了一系列的巧合以及他人的善意行为使得纳博科夫安全到达美国。虽然皮特采尔有关“被遗忘的历史”的说法可能有些夸张,但是公平地说,今天的读者可能并不熟悉纳博科夫一生中的所有历史事件。例如,当纳博科夫在其自传性回忆录《说吧,回忆》中提到苏联的索洛夫基劳改营或者卢比扬卡内部监狱时,皮特采尔的描述就能够为读者提供一些有用的背景知识。那幺这个研究是否证明纳博科夫确实在他的小说中隐藏了历史线索呢?可以说是,也可以说不是。纳博科夫的作品不仅仅是记录历史,而是有意通过他的艺术棱镜来改变它。阅读纳博科夫的作品,如果仅仅是为了严肃而又专门地寻找历史的线索,那就丧失了这种艺术的魅力。

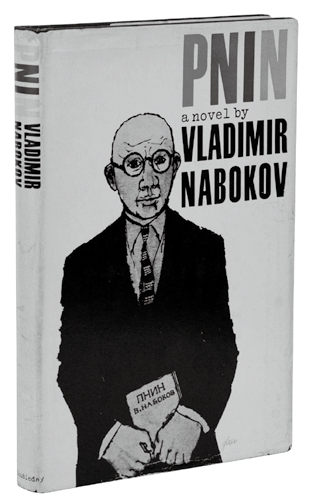

纳博科夫并不总是隐藏历史。他也会在作品中直接和非常伤心地进行描述,例如他在1957年出版的英语小说 《普宁》中描写主人公普宁回忆初恋情人时这样写道:

他不得不忘记——因为他无法回想起那位优雅、脆弱而又温柔的年轻女人,她的眼睛,她的微笑,以及背景中的花园和下雪;还有她被带上了一辆牛车,拉到灭绝集中营,然后心脏被注射苯酚而死亡。

历史确实潜伏在纳博科夫小说作品之中,但是他从不把它放在中心舞台的位置上。例如,纳博科夫的短篇小说《菲雅尔塔的春天》中政治逃亡的叙述者间接和轻蔑地提到俄国革命是“左翼剧院轰隆隆响的后台”。有趣的是,皮特采尔自己使用剧院的隐喻叙述20世纪的历史,提出了一种思考艺术与历史之间关系的潜在方式:纳博科夫对戏剧的兴趣。

纳博科夫的戏剧作品很少被人探讨。然而,他的第一批主要作品当中就有一部戏剧作品——《莫恩先生的悲剧》。该作品是纳博科夫在流亡德国期间创作的,当时他只有24岁。《莫恩先生的悲剧》是一出五幕戏剧,当时发表过第一幕,但是全剧在纳博科夫有生之年从没有出版或上演。1997年,也就是纳博科夫逝世20年后,《莫恩先生的悲剧》才在俄罗斯的《明星》杂志上全文刊出。这出戏剧经过托马斯·卡尔斯汉和阿纳斯塔西娅·托尔斯泰精彩地翻译成英文以后,于2013年首次在美国上演。(注:《莫恩先生的悲剧》的中文版由广西师范大学外国语学院院长刘玉红女士翻译,人民文学出版社2017年11月出版)

《莫恩先生的悲剧》的故事发生在一个虚构的国家。国王治国有方,但是身份神秘,常年佩戴面具,只有心腹知道他的另一个名字叫“莫恩”。莫恩爱上流亡分子加纳斯的妻子米迪娅。在与加纳斯的决斗中,莫恩被人算计而失败,最后选择了自杀。

《莫恩先生的悲剧》在纳博科夫的创作中占有特殊的地位,它将政治阴谋、爱情竞争以及戏剧性元素结合在一起,让人联想到莎士比亚的作品。《莫恩先生的悲剧》闪现出纳博科夫创作天才的最初火花,并在他以后的作品,例如长篇小说《微暗的火》(1962年发表)中得到发展。

纳博科夫可能不是一位出色的戏剧作家,但是他自由地学习和借鉴戏剧艺术。近年出现了探索纳博科夫对戏剧兴趣的学术着作,其中包括英国托马斯·卡尔斯汉教授的 《弗拉基米尔·纳博科夫和戏剧艺术》(2011年出版)和西格吉·弗兰克教授的《纳博科夫的戏剧想象力》(2012年出版)。特别是西格吉·弗兰克不仅详细描述了纳博科夫对戏剧作品的尝试,而且还追溯了戏剧如何渗透到他的叙事小说中。

纳博科夫关于戏剧的观念也揭示了他对于历史的态度。在他首次在美国斯坦福大学进行学术交流期间,他教授一门有关戏剧的暑期课程,这帮助他在1940年顺利离开欧洲,来到美国。在一次题为《悲剧的悲剧》的演讲中,纳博科夫表明了自己厌恶许多戏剧创作中的逻辑决定论。纳博科夫认为悲剧的悲剧就是类型依赖于“传统上接受的因果规则”以及对命运的压制,为此纳博科夫在审美和道德两个方面进行了斗争。纳博科夫并不喜欢传统的悲剧,而是更喜欢莎士比亚创作的他称之为“梦想的悲剧”,例如《哈姆雷特》和《李尔王》等。也许从这些富有想象力的戏剧之中,纳博科夫直觉地认为,把历史看成是一个梦,而不是一份文献,可能是一种具有强大影响的艺术选择,能够对暴政进行沉重的打击。

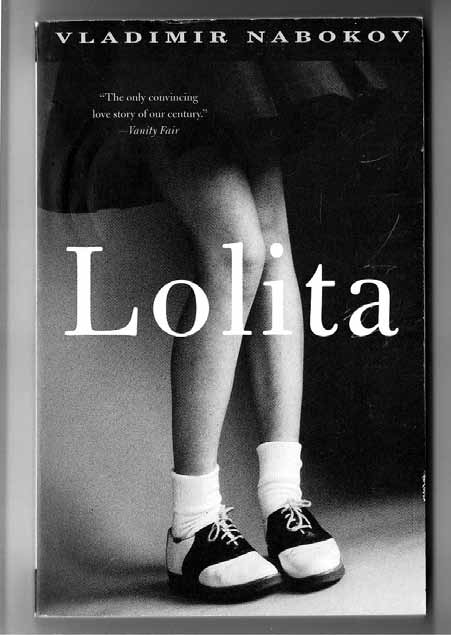

当纳博科夫在接受采访,被称赞为“具有非凡的历史感和时代感”的时候,他回答说:“我们应该定义我们所说的‘历史。”同时纳博科夫表达了他对“历史”的保留看法,认为历史可能会被“平庸的作家和具有偏见的评论家不断地修改”。纳博科夫所了解的历史肯定具有一些道德的陷阱,而皮特采尔女士本人的历史分析就非常危险地接近这些陷阱。在谈到《洛丽塔》(纳博科夫创作的着名长篇小说,绝大部分篇幅是死囚亨伯特的自白,于1955年首次出版)时,皮特采尔女士说:“如果亨伯特值得任何怜悯的话,那幺纳博科夫就留下了一个同情的焦点:安娜贝尔——亨伯特的初恋,她于1923年在科孚岛(注:位于希腊西部伊奥尼亚海)死于斑疹伤寒。”皮特采尔还认为亨伯特可能是一个犹太人:“正像亨伯特的罪恶是自作自受、不可饶恕的一样,同样是事实的是,他也是被历史毁灭的人。”纵贯历史,人们经常呼吁使用过去的伤疤来证明后来的暴行,争取同情。虽然纳博科夫受到许多俄国政治逃亡者的批评,也许恰恰是纳博科夫在艺术上对“历史”保持的距离和怀疑,才没有使他像后来的亚历山大·索尔仁尼琴(俄罗斯着名的持不同政见者)那样落入陷阱,既认同普京的许多执政理念,又拥护狂热的民族主义。纳博科夫说:“我不相信‘历史可以脱离历史学家而存在,如果我试图选择一个档案保管者,我认为选择我自己还是比较安全(至少这是对我的安慰)。”