唐山

“躺在床上喝着早茶,伦敦居民可以通过电话,根据自己的需要订购全球各种商品,并期待着这些商品被及时送到自己的家门口;他还可以在同一时间里用同样的方法把自己的财富投资于全世界的任何一个角落,投资于任何一类资产,毫不费力地分享这些资产未来的果实和好处。”这是第一次世界大战前,着名经济学家凯恩斯笔下的伦敦生活。

100多年后,人们突然发现:我们似乎又回到了“凯恩斯场景”中——贫富差距拉大,民粹主义沉渣泛起,后真相时代批量制造的网络暴民、网络暴力难以遏制……这一次“全球化”会不会再度崩溃?该如何变革当下的全球治理模式?

瑞典知名经济学家卡尔·贝内迪克特·弗雷所着《技术陷阱》(2019)给出了全新思路:“全球化”并非真正的问题,真正的问题是,人类正在落入“技术陷阱”中。作者并未给出“技术陷阱”的具体定义,但他认为,不宜笼统地谈技术,技术是二元的,分为替代型技术和赋能型技术:所谓替代型技术,是指可以替代劳动力完成生产的技术;所谓赋能型技术,是指可以提高劳动者能力的技术。

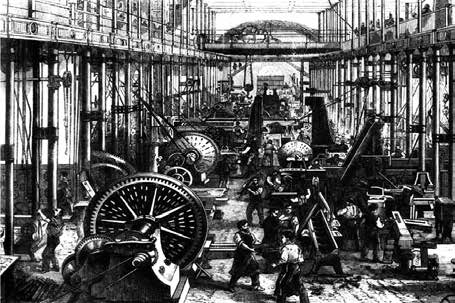

技术都会提高劳动生产率,但替代型技术让资本获利更多,必然造成失业、劳动者收入下降、贫富差距增大等问题,引发社会抗议。受此影响,第一次工业革命(蒸汽机革命)步履蹒跚。而赋能型技术则既有利于资本,也有利于劳动者,所以第二次工业革命(内燃机革命)在美国进展顺利,使美国人误以为所有技术都有利于人,他们高高兴兴地接受了第三次工业革命(信息革命),却忽略了信息技术的本质是替代型技术。于是,当危机到来时,人们突然发现:除了愤怒,根本找不到解决方案。

《技术陷阱》至少在三点上提醒了读者:首先,应突破技术万能论。很多人以为,只要保持发展,一切问题会自然变好,结果却在危机中越陷越深。其次,现代治理的合法性来自效率。如果问题产生的效率高于治理的效率,则很可能引发治理失败。其三,必须关注赋能型技术成长。否则在AI、元宇宙等新技术冲击下,未来人类将面临更大的风险。

《技术陷阱》指出,在人类历史上,技术发展被窒息是常见现象,根本原因在于没解决好替代型技术引发的种种问题,人们只好诉诸政治手段或社会手段,将其窒息。比如强制拆散资本与技术的联系,比如出现阵发性动荡,比如非理性文化崛起……而这一次,人类是否会落入同样的窠臼中?

有发明,就是不应用

在人类历史中,缺乏技术创新不是阻碍经济增长的核心原因。

美籍以色列经济史家乔尔·莫基尔曾说:“任何技术变革几乎都无可避免地会增进一些人的福祉,而让另一些人的处境变差。”“除非所有个体都接受市场结果的裁决,不然的话,决定采用一项创新,可能会受到失败者通过非市场机制和政治激进主义的方式的抵制。”这可以解释,为何自古希腊的阿基米德后,人类的技术发明长期停滞,直到蒸汽机出现。并不是古人懒惰、没创意。古罗马在公元100年时已供应自来水;到4世纪时,罗马城“有28个图书馆、19条水渠、两个马戏团、423个社区、46602栋公寓楼、1709座大房子、290个粮仓、856个澡堂、1324个蓄水池、254个面包房、46家妓院以及144个公共厕所”。直到今天,人们仍不明白古罗马人是如何发明出水泥的,用它制造的建筑物能在海水中保存上千年,且越来越结实(某种海洋藻类会进入这种水泥的孔隙中,起到加固作用)。古罗马人没有留下相关技术的记录,即使在《建筑十书》(古罗马建筑师维特鲁威·波利奥着,是欧洲中世纪以前遗留下来的、唯一的建筑学专着)中,也只有一章涉及技术。原因很简单:古罗马是奴隶制国家,新技术会让奴隶没活可干,那幺谁来养活他们呢?

古罗马作家老普林尼讲过一个故事:有个罗马人发明了摔不坏的玻璃,献给皇帝提比略·奥古斯都,提比略·奥古斯都担心引起失业的奴隶造反,不仅没给发明家奖励,还把他处死了。

古罗马人只认可并推崇一种技术:书写。所以古罗马一崩溃,人们的生活水平便一落千丈。

欧洲中世纪时,农奴替代了奴隶,农奴也缺乏自由,但可保留一部分劳动所得,这便足以让他们发明出“三圃制”(将土地分成三块,每块连续耕种两年后休耕一年),比此前“两圃制”(将土地分成两块,每年只耕种其中一块,另一块休耕)生产效率提高了50%。此外,欧洲出现了重型犁,此前无法耕种的土地也能耕种了。农奴们用耕马替代了耕牛,马每天比牛能多干两小时的活,效率提高50%。

到1500年时,欧洲几乎所有城镇都有塔钟,家用时钟虽在富人们当中很普遍,但直到下一个世纪才在欧洲真正普及开来,而有塔钟的城镇发展明显更快。

1453年,谷登堡发明了印刷机,没有遭到抄写员们的反对。可在早前的1379年,在裁缝们的抗议下,德国(德国直到1871年才统一,此时并无德国,但为表述方便,径用现代称呼,以下同)科隆市禁止使用自动压制缝纫针头的机器;1412年,科隆市又禁止了纺织工抗议的捻丝机。同是新技术,待遇为何不同?因为裁缝、纺织工是成熟行业,大量人口靠它生活;而抄写员工作辛苦,收入不固定,只能偶尔为之,很少有专职工作者,他们反而是最欢迎印刷机的群体。

文艺复兴时代是欧洲的技术发明“井喷时代”,达·芬奇手稿中保留了他许多惊人的技术发明,爱因斯坦曾说,这些科研成果如果当时能发表,人类科技进步可以提前30—50年。但事实上,达·芬奇的绝大多数发明只有草图,没做出原型机,更别说投入应用了。

1589年,英国牧师威廉·李发明了丝袜针织机,请女王伊丽莎白一世授予专利权,女王拒绝了,并说:“尊敬的李先生,请想一想你的发明会对我可怜的子民们造成什幺影响吧,你的发明会剥夺他们的工作,给他们带来灭顶之灾,使他们沦为乞丐。”后来,威廉·李的发明被法国国王亨利四世接受,他就把工厂设在了里昂,取得了市场成功。

其实,1663—1750年间的505件专利文件中,47%是为了提高工人技能,37%是为了节约成本,都属于赋能型技术,只有2%是替代型技术。

英国遭遇了“恩格斯停顿”

今天的我们常将老普林尼、伊丽莎白一世等人的观点视为“落伍”“保守”“愚昧”,因为我们没经历过第一次工业革命的残酷。

受大航海影响,欧洲人打开了巨大的世界市场,足以让当时人口不多的英国人人都过上好日子。从1470年至19世纪初,西欧的商船数量增长了7倍。

1769年,瓦特发明了新式蒸汽机,这一年后来被称为“奇迹之年”,标志着工厂时代的到来。蒸汽机的作用如此惊人,以致 《鲁滨逊漂流记》的作者笛福说:“如今已没有人为面包和水而工作,我们的劳动者不用在路上工作并且喝小溪中的水了。”

令人惊讶的是,新发明却迎来了反现代工厂的卢德运动。卢德运动始于1811年的英国莱切斯特郡,据说一名叫卢德的工人首先站出来,破坏了制靴机器。该运动迅速蔓延至全英格兰,1811—1812年达到高潮,工人们砸毁大量机器,该运动一直持续到1870年代。

1813年,英国通过《捣毁机器惩治法》,宣布可以将捣毁机器者判处死刑。当时英国正争霸欧洲,在拿破仑的冲击下,局面艰难,政府急需得到“烟囱贵族”(指靠开工厂、办商业而崛起的新兴企业家群体)的支持,所以严酷镇压工人。英国政府试图将卢德主义者描绘成“盲目的暴民”“砸机器者”,但事实是,1750—1800年,替代型技术的比例上升了4倍,大量工人因此失业。

早期英国工人多是工匠,平时在乡村干农活,市场有需要,才进城打工。他们中很多人有世代传承的技术,且受到行会保护,可终生“靠手艺吃饭”。可蒸汽机来了,它通用性强,能搬到任何地方组织生产,且操作简单,对工人素质要求不高。于是,工厂主们大量雇佣平均年龄只有8岁的童工,他们容易管理,工资要求低(只有成人工资的1/3甚至是1/6),童工一天工作16小时(“最流行的人道主义极限是12小时”)。1830年代,英国纺织行业中童工比例约为50%,在煤炭行业,童工则占33%。

1780—1840年,英国工人的人均产量提高了46%,收入却只增长了12%,算上工作时间增加了20%的话,工人的收入其实是负增长,这还没计算食物价格的上涨。1850年,曼彻斯特人均寿命仅32岁,利物浦是31岁,低于当时英国平均的41岁。研究发现,这一时期出生的英国人,比19世纪其他时期出生的英国人更矮。

其实,卢德主义者们不反对新技术,在捣毁机器时,还会保护能提高自己工作能力的机器,比如珍妮纺纱机。

当时英国已陷入“恩格斯停顿”,即:技术进步水平很高,但工资水平仍然停滞不前,而利润却在飙升,这导致了不平等的急速加剧。

在蒸汽机被发明80年后,普通人才渐渐受益。火车连通了全国,人们可以去不同城市工作或旅行,物流成本也大大降低。此外,工厂中的蒸汽机日渐专业化,童工已无法操作和养护它,工厂主被迫雇佣熟练工。加上英国政府通过提高工人工资、严禁使用童工等举措,使英国渡过了难关。但第一次工业革命的阴影长期徘徊,直到今天,英国与欧洲在新技术面前更显矜持。

美国人快乐地跳入“坑”中

与欧洲相比,美国几乎没吃过新技术的亏,因为美国早期是农业国,从第二次工业革命才开始超车。

蒸汽机的工作环境恶劣,靠严酷管理才能维持生产,而内燃机技术复杂,无法使用童工,排放的污染也少。1888年,南斯拉夫出生的美国发明家特斯拉发明了交流电动机,它结构简单,无火花,迅速得到普及。电动机进一步改善了工厂的工作环境。20世纪初,美国工厂中95%的机械动力来自蒸汽机和水力,而到了1929年,电动机占80%。

于是美国农民大量涌入城市,因为城市生活方便,污染也不严重。支撑英国城市化进程的是蒸汽机,这种替代型技术让英国人痛心疾首;支撑美国城市化的则是电动机,这种赋能型技术让美国人充满自信。

电动机的普及推动了美国生产率陡增,特别是它飞入寻常百姓家,冰箱、空调、洗衣机、电熨斗、电烤箱、吸尘器……成为美国生活方式的代表。1928年,一台最便宜的洗衣机只需美国工人三周的工资,一台吸尘器只需一周的工资,一只电熨斗则只需一天的工资。

1850年代,一个标准的美国中产家庭主妇需要3—4个仆人,而到1950年代,不需仆人也能维持同样水准的生活。在电动机的支持下,美国家庭平均劳动时间减少了38%。

在美国,几乎没有卢德主义的生存空间,美国人坚信:“每种减轻人类辛苦劳动和提高生产率的设备都是人类的福音。只是在调整期,当机器把工人原来的工作变成新工作时,我们必须学会处理,使困难最小化。”“机器不会替代人,因为人会发明新的工作。”这是美式技术乐观派的标准看法。1929—1933年的“大萧条”一度冲击了美国人的乐观精神,但美国政府及时推出福利政策。

1929年前,美国政府在社会保障方面的投入不到总支出的0.5%,为应对“大萧条”,美国大幅提高社会福利,并长期推进国民收入平衡计划,比如将个人所得税的最高税率从25%提高到63%,且一度(1944年)达到94%。结果是,美国私人财富与国民收入之比从1930年的近5倍降到1970年的不到3.5倍。

经济学家库兹涅茨曾提出,技术进步不可避免地会有一个加剧不平等的阶段,所以经济体为了共享进步带来的繁荣,必须等待这个阶段过去。他因此建立了着名的“库兹涅茨曲线”。但《21世纪资本论》的作者皮凯蒂则认为,技术只会让不平等进一步加剧,这是一条不归路,因为资本主义内部没有缓解不平等的力量。他认为,大平衡是暴力、经济平衡和极端政治变革的结果。比如两次世界大战和“大萧条”,摧毁了富人们的财富。历史学家沙伊德尔的观点更为坚决:从石器时代至今,通过大规模暴力和毁灭性的灾难(如战争、革命、政权瓦解或瘟疫)来毁灭富人的财富,是人类仅有的平衡经济的手段。

“大萧条”到来时,美国政府及时推出财富平衡计划,成功渡过了危机,但代价是,大多数美国人仍沉浸在“技术至上”的幻觉中,不知不觉地落入了第三次技术革命挖下的大坑中。

第三次技术革命如何剥削工人

1970年代石油危机后,美国中产阶级的收入陷入停滞,甚至开始缓慢下降,却未引起美国社会波动。因为美国信贷正迅猛增长,普通人可以通过低息贷款“提前消费”,既然总有钱花,则货币的缓慢贬值就会被忽略。

第三次工业革命(信息革命)是以一种曲折的策略进入人们生活的。

首先,计算机替代文员。随着“办事员”这一职位渐渐被“销售代理”“服务代理”取代,雇主们不再需要秘书。传统秘书的工作只是打字、速记、接电话、复印等,现在他们都被转到销售部门,而此前这些职位都是由专业人员来负责的。在今天,许多公司已不招收专门的文员。不能适应变化的,则被分流到低端服务部门,如客服、电话销售等。

其次,对就业者的学历要求更高。今天,高中毕业生已很难找到工作,劳动者必须接受更多的教育才行。

其三,鼓励女性员工就业。女性员工对收入要求更低,更容易管理,在计算机的帮助下她们的工作能力并不低于男性。

显然,一切又回到了“恩格斯停顿”:1979年以来,美国生产率提高的速度比工资增长速度快了8倍。1945年后,美国增长收益的64%左右归劳动者;而从1980年代以来已降至58%——“大萧条”后的最低水平。

和当年用童工替代工匠一样,第三次工业革命也采取了外行替代专家、低端职位替代高端职位的方法。从表面看整体工作机会增加了,但中等收入职位却变少了,且劳动者任职时间缩短了;只有掌握不同技能的劳动者,才能保证失业后马上找到新工作。

工资持续下降,助长了民粹主义的身份认同。工人阶级并不只是经济概念,还是一个文化范畴。在制造业时代,人们需说服自己,以自己能在流水线上工作为荣,这个不断重复的“自律的自我”使他们不信任精英层,认为他们缺乏纪律、没有奉献精神和忠诚度。他们对少数族裔也充满歧视,觉得他们靠福利生活,不够自律。

随着美国制造业衰退,这些曾以为自己是“社会中坚”的阶层受害最多,只好报团取暖,而“群体威胁感是一个比经济衰退更难缠的对手,因为它是一种心态,而非实际发生的情况或不幸”。

美国几乎没有卢德主义的历史,所以美国工人不知道如何对抗替代型技术。1980年代,美国的办公室文员曾用集体罢工来抗议个人计算机的普及,可几乎没产生什幺社会影响。

更可怕的是,第三次工业革命对普通人的伤害可能才刚刚开始。随着AI的发展,如今80%的工作都可能被取代,根据库兹涅茨曲线,未来失业率可能高达20%。考虑到技术影响会迟于技术发明,则AI带来的冲击可能比想象的更惊人。

显然,人类正再一次落入“技术陷阱”中。

市场失灵,政府来补

那幺,该如何挣脱“技术陷阱”呢?卡尔·贝内迪克特·弗雷的建议主要有九条:

首先,加强教育。从历史看,教育一直是人们适应加速技术变革的方式。在今天,收入最顶端的1/5家庭与最末端的1/5家庭相比,前者在教育、书籍、计算机、课程上花的时间是后者的7倍。而这个教育鸿沟,应由政府来填补。

其次,再培训。政府提供资金,帮那些因信息技术而失业的人们掌握新技术。但经济学家阿申费尔特发现,虽然培训有助于再就业,但目前很难判断,由此得到的好处是否能抵过成本开销。况且,培训并不适合所有人。

其三,工资保险。经济学家拉隆德认为:“私人市场没有针对中年失业、工资永久下降这种情况的保险。这是一种市场失灵,应该由政府补救。”

其四,税收抵免。

其五,政府放松劳动许可证方面的监管。在美国,必须持证上岗的劳动者已从1970年的10%增加到2008年的30%,而失业者很难得到需要许可证的职位。

其六,迁移补贴。当一个城市衰落后,政府为失业者提供迁移资金,帮助他们去其他城市上岗。

其七,放松新房供给控制。纽约等城市的政府采取了严控新房供给的政策,导致房价高企,抬高了就业成本。经济学家估计,如果没有这些限制,美国经济体量会比现在增加9%,可以提供更多工作机会。

其八,连通。政府投资基础交通设施的建设。交通越方便,劳动者就越可能去边远地方就业。

其九,产业复兴。美国政府如今正在推进制造业复兴计划。

以上建议聚焦在治标上,不涉及治本,而更扎实的建议似乎是:推进赋能型技术发展,加强对替代型技术的转化。

然而问题是:正如一位17世纪的科学家可以预言科学的大概走向,但绝不可能准确预言元素周期表的出现一样,当新技术出现时,我们永远无法预言它是赋能型技术还是替代型技术,只有技术的结果呈现后才能做出判断,人类永不可能提前控制它。经济学不是科学,只有解释能力,没有准确预测未来的能力。

尽管如此,了解所谓 “技术陷阱”依然是有意义的。一方面,中国古代社会曾出现长期的技术停滞,说明技术发展与社会准备之间颇有不和谐处,需要我们更深入去认识,否则这些因素将来还可能会出现,酿成新的危机。另一方面,防止夸大技术、崇拜技术。技术本身也需祛魅,它未必是推动社会进步的核心力量,真正的困境是“技术陷阱”这个坑似乎对每个人都构成了威胁。此外,好的社会建设是技术落地的重要因素之一。

从单纯看技术,到以技术视角去看人、看社会,我们的认识能力也在不断提升。