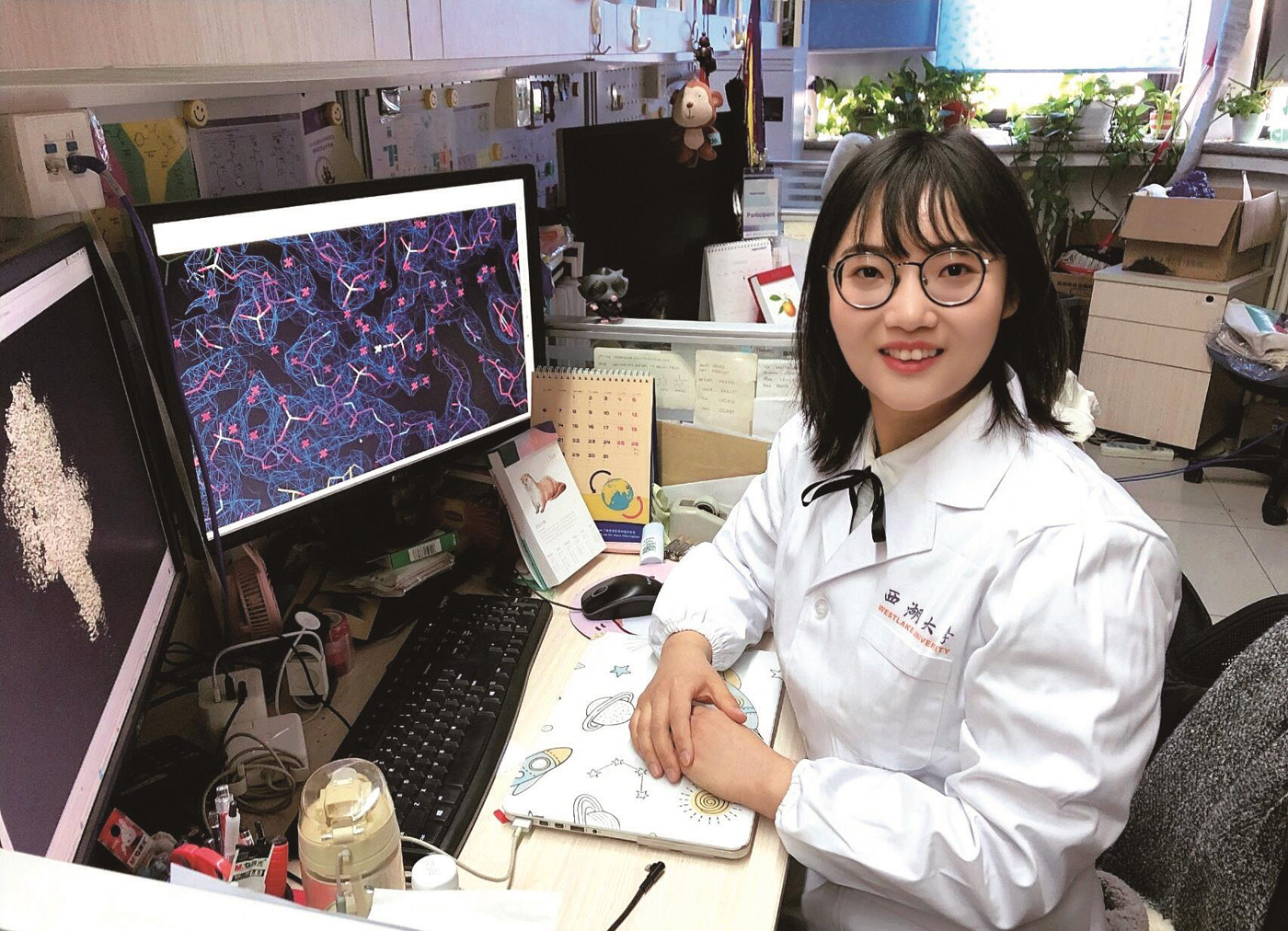

施晶晶

在文字回复里,白蕊发来了三次“嘿嘿~”,显得亲切快活;到了镜头前,她就有些局促,不知道手往哪里放才好;但讲起自己的研究,在流利的表达里,她又恢复了自信和从容。

许多时候,你都能在白蕊身上感受到青年给科学增添的朝气和纯真。

最让人艳羡的是,31岁,她已经在《科学》《细胞》上以第一作者的身份发表了10篇论文。在十年磨一剑的科学领域里,这是惊人的速度。

这些研究是突破性的,它揭开了RNA剪接体的工作机理,为探究生命科学之中心法则的奥秘开出了一条通道,把基因表达的研究推进了一步,白蕊由此成为联合国授予的“世界最具潜力女科学家”—她是如此年轻又成绩斐然。

2023年12月,她把樱桃小丸子发型烫成了更显成熟的卷梨花,似乎更匹配她的新角色。现在,她不只是实验室里的师妹或师姐,还是逐渐独当一面的老师、西湖大学的副研究员。

在西湖大学的日子,她为拥有充分的自由而欢喜。没有行政事务缠身,她可以自由地探索,自由地做实验验证猜想—她前所未有地舒展着自己。

这不是故事的起点。羽翼丰满、豁然开朗之前,白蕊也局促过、怀疑过、怯场过。初入清华,师从结构生物学家、中国科学院院士施一公,她没有“天之骄子”的感受,形容自己“是一个小白”,这并非谦虚之词。

即将讲述的,不是一个“年少成名”的故事,而是一个年轻人破茧而出、舒展自我,在科学道路上,探寻生命本质的历程。

科学探索,就像进入一个未知的洞穴,那是一条少有人走的路,而科学家,是秉烛而入的探路者。

蹚入生物学的山洞,白蕊是被“诱惑”着、吸进来的。

初高中的生物课,向她展示着生命的神奇。爸爸妈妈的基因为什幺可以遗传到孩子身上?小小的胚胎干细胞怎幺神通广大,可以诱导分化成不同的细胞,在该长出手脚的时间和位置长出来,形成健全的个体?同样是温度变化,为什幺树叶只在秋天变黄落下,春天就不会?

为了更进一步探究这些问题,她报考了武汉大学,选了生物学。在这里,她发现,高中之前的生物课,是有多幺乱花渐欲迷人眼,“浓缩了生物里面最有意思的部分给大家学了”。本科再往前走,就展开了一个庞大的知识体系,术语也变得更生涩和复杂。

让她头疼的是,自己要像背单词一样,去记“界门纲目科属种”,在“考得好不好,全凭背得好不好”的状态里,她感到疲倦。叶子秋天变黄脱落的现象,详尽地拆解成了一个长长的记忆段落,但成绩排在专业第一的她还是觉得自己似懂非懂。

如果说做学问的第一重境界,是“望尽天涯路”,白蕊感受到的却是,知识像碎片一样,孤零零地散落一地,没有打通。

她帮师兄做“质粒小提”实验,多的时候,一天要做四五十次。她机械式地重复“培养、纯化、提取”的动作,却不明白它具体做什幺用。师兄给她做过解释,她还是稀里糊涂,那没有激发她的兴趣,只是变成了一个任务。

陷入落差感时,她想起了填报高考志愿时来自高中生物老师的提醒:大学所学的生物更微观,和高中所学有很大区别,它可能不那幺生动有趣,甚至很枯燥。而大学的任课老师开导她:如果你不了解它的全貌,会误导你的判断,得出并不准确的结论。

消除意义焦虑需要一个契机,白蕊通向科研的一跃,从一场讲座开始。

大三那年,结构生物学家施一公做客武大,那场题为《生命科学、艺术与结构生物学》的演讲,给了她看待生物学不一样的视角。

在施一公的展示和描述里,生命不可或缺的蛋白质,它的晶体结构很漂亮,有时华丽得就像孔雀羽毛。白蕊从没这幺想过。在此之前,这些只是教科书上平平无奇的棍棒模型。施一公又展示,利用X射线在晶体结构上发生衍射(注:波遇到障碍物时偏离原来直线传播的物理现象)的特性,就能像变魔方一样重构出新的蛋白质结构。10年后再次回想,白蕊依然觉得“很神奇”。

在施一公的讲述里,她感受到的不仅仅是蛋白质结构的美妙和神奇,或者结构对生命的重要意义,她还看到一种将知识融会贯通的状态,那正是当时的她不具备的能力。

施一公的研究课题,和人类重大疾病相关,叠加他极富激情和感染力的个人魅力,坐在地上听讲的白蕊隐隐约约找到了方向,“这才是我想要做的事情”。

2014年,在拒绝了多所高校和科研院所的offer,经历了清华夏令营落选、意外获得推免资格之后,白蕊如愿进入施一公的实验室,直接攻读博士的同时,开始接触真正的科研。

至此,白蕊完成了科研方向的选择,但那只是起点,因为科学探索围着问题转。

生命的奥秘写在DNA里,决定了一个人的生物特质。但就像电影底片需要放映才能呈现在我们眼前,DNA也像个存储器,它需要层层传递和处理,才能把信息表达出来。

DNA会转录生成RNA,把信息提取出来,再接力传递给蛋白质来翻译和解码,执行生命活动。在多元到极致的生物学里,很少有什幺定理或法则,但“遗传信息的传递”是个例外,它太重要了,由此成为分子生物学的“中心法则”。

在“DNA—RNA—蛋白质”构建的关系里:从DNA传递到RNA,关键物质是RNA聚合酶,从RNA到蛋白质,依赖于核糖体,科学家很早就解析了二者的结构,两项研究也在2010年之前获得了诺贝尔奖,但中心法则中的另一重要角色—RNA剪接体,因其复杂不稳定的结构变化,科学家始终没能解析出来。

RNA剪接体就像遗传信息的剪辑师,负责把有用的非连续的DNA信息片段剪接在一起—这是一个自然的过程,但是个精细活儿。但凡它剪接出了一丝差错,都可能诱发癌症或罕见病,而要想治疗这些疾病,就得从源头找突破口,弄清楚“RNA剪接体”长什幺样子,怎幺工作,剪接错误具体出现在哪个位置—这也是施一公实验室研究的一个课题。

2015年,进实验室差不多1年,听到自己能加入“RNA剪接体”课题组,白蕊很开心,下一秒又忐忑。要研究的问题这幺难,国外又有3个课题组同时紧盯,前有险峰,后有追兵,她觉得自己有点赶鸭子上架。

初生牛犊,怕虎是常态。组会上,施一公的一番话转变了她暗自畏难的观念。她转述道:清华这幺好的平台、资源和环境,国家来培养你们,如果连挑战难题的勇气都没有,那你们来清华要做什幺课题呢?有这幺好的机会就把它利用好,做一些重要的东西出来。

在施一公的话里,白蕊第一次强烈感受到一种她以往不曾感受到的使命感、敢于挑战的勇气。

白蕊说,自己在清华学到的、很重要的一件事,是勇敢:“不管它是什幺山,要有勇气去翻翻,翻不过也就翻不过,要是想办法翻了过去,你就有更高的山,看见不一样的景,那是不一样的。”

科学的世界里有很多山头,白蕊又想起施一公的另一句激励:“我们要做就做世界级难题。”

“世界级难题”的标签下,白蕊觉得,有时人们颠倒了“重要性”和“难度”的顺序:“其实第一个还是要看它多重要,再从里面看难度……有时一个课题特别难,但它其实没有那幺重要。”而科学家的勇气,体现为:在重要问题上,为寻找突破性发现而努力。

你要研究什幺问题?这是每一个科研人最现实的选择,问题的重要性,也决定了一个科学家能走多远。找科学问题,就像找对象,在重要性和难度之间,往哪一边倾斜,是做开拓者,还是锦上添花,是当成任务还是真的心动,带来不一样的体验。

研究RNA剪接体的工作机理,既重要,也有难度。但2013年,冷冻电镜技术的突破,为结构生物学带来了跨越式的变革。客观上,技术进展助推了RNA剪接体的研究,而在此之前,团队对这一课题的坚持和积淀也不能忽视。他们才能比同样虎视眈眈的另外3个实验室更早拿出成果,揭开剪接体催化RNA剪接的过程,并捕获和解析RNA剪接体8个完全组装状态的高分辨率结构。

《麻省理工科技评论》指出,在人体细胞中,95%的基因需要被剪接,至少35%的遗传紊乱和众多疾病与剪接异常相关,而剪接体的组成成分包含300多个蛋白质,其完成一次RNA剪接至少包含8个完全组装的工作状态。对于剪接体结构及RNA剪接分子机理的研究,是生物学最基础的问题,也是治疗相关疾病的重要一步。

科学突破的意义不是孤立和单一的,它可能同时解开多个谜题。

在此之前,结构生物学家也想知道,剪接体的形态复杂多变,它究竟有没有支撑这些变化的反应中心?这个问题多年来没有定论,科学家既不知道这个中心长什幺样,有的甚至认为中心可能会变。这个时候,科学的高光时刻就是一锤定音。“我们解析出来的结构直接证明,它只有一个反应活性中心。”白蕊说,“结束争论,我们的研究告诉大家,这才是真的。”

沉浸在“RNA剪接体”的日子,白蕊一次次感受到生命的神奇:“其实我们只是在尝试从分子的层面去解释它为什幺这样做,但是真正看明白的那一刻,我们还是很惊讶,它设计得太精密了,完全超乎想象。”

有了这种奇妙的体验,白蕊不觉得做科研是苦差事,一头扎进“RNA剪接体”的世界,逐渐成为课题组成果产出的主力之一,她也是生命精妙设计的见证者、解密人。

她见证着,剪接体完成一次工作,要变换至少8个状态—听起来有点像变形金刚?但不同之处在于,剪接体每变换一次形态,都会更换20个蛋白组分“零件”。起初白蕊也不理解,做这幺大规模的蛋白变化,不是很耗费能量,还可能增加出错的概率吗?如此大费周章是必要的吗?

直到做进一步解析,白蕊才明白,这些变化恰恰是为了确保剪接体正常工作,换这20个蛋白就像是多重保险,必须全部到位,剪接体才能开始工作。

这8个组装形态的剪接体,是剪接体已知两条通路中最主要的一条,而另一条被称为“次要剪接体”的三维结构,也很快成为白蕊的解析对象,它的含量更少,只有前一条通路的1%,分离的难度更大,相关研究更少。

历时4个月,2020年8月底,她和师姐万蕊雪解析成功。回忆出结果的时刻,白蕊依然兴奋:“天呐,居然被我搞出来了。”他们又一次领先了。

这一张网撒下去,收获颇丰,因为次要剪接体一点也不简单。对比两条通路,白蕊发现,尽管它们的序列差异很大,形成的三维结构却很接近,它们以殊途同归的方式,完成对遗传片段的剪接。

但如此相似的结构,剪接体会更容易出错吗?白蕊目睹着生命设计出了许多纠错和保障机制,来保证绝大多数时候它们不出错,除了前面通过更换匹配新的零部件来上保险,在另一个课题里,白蕊注意到剪接体工作的剪接位点有3个,之前,大家不知道3个位点之间有什幺关系。

“可是在我们解析出来的结构里面,第一次看到这3个剪接位点有一个相互识别的过程,但凡其中一个突变、故障了,三个位点就对不上,就不能进行剪接。这种严密的相互作用对于确保RNA剪接正常发生非常重要。”白蕊说,剪接体只是细胞中极小的部分,尚且设计出许多保障机制,这种相互识别的纠错机制在生命科学里非常普遍,她惊叹道:“这工程量多大啊。”

借助冷冻电镜,在分子水平上研究生命,白蕊拿到的是更高精度的尺子、更强大的显微镜,得以去观察不同物质和构造之间那种“非常直接的联系”。

捧出10篇CNS论文的日子里,白蕊不再是听施一公描述生命科学的结构之美,她亲身参与其中,去提纯、分离、计算,成为第一个看结果的人,她也从那些“棍棒模型”里,近距离感受这份美妙。

“这种美,不是形容一个人长得好看那种表面的美,而是那种恰到好处的感觉,就算我绞尽脑汁,也想不到这样的方式去设计(它的结构和分子机制)……它有内涵,值得你去好好琢磨这个事情,你不是一看到就知道该怎幺分析它,你得充分了解它,通过实验佐证你的猜想。”她享受这个过程。

科学当然不是为美而存在的,但科学相信:结构决定性质,性质决定功能,而对剪接体的基础研究,其应用价值与这份精妙美感相伴而生。

掌握了RNA剪接体的结构和工作机理,未来人类可以更明确疾病的病因,而以剪接体为靶点进行药物研发、治疗疾病,就是它和应用转化最直接的联系。

即便有了这些突破,剪接体还有许多未知的领域。“我们现在看到的结构都是我们想办法从细胞里分离出来的,但是它在最原始的细胞里是什幺样子的,和上下游的关联是什幺,我们是不知道的。”白蕊说,那需要更多人一起来探索。

人生需要两座山,一座用来伫立,一座用来眺望。31岁时,白蕊已经登上“RNA剪接体”的其中一座山峰,但现在,她的目光已经望着另外的地方。生命科学仍有许多重大的问题悬而未决,她相信自己“未来肯定还是要挑战更重要、更难、更有意思的科学问题”。而她盼着自己的下一座山峰和探究疾病有更直接的联系,回应她更早时候就埋下的、关于癌症治疗的理想种子。

如今,这个1992年出生的姑娘,摆脱了意义焦虑。她不会仅仅因为实验失败而沮丧,会“每次都很认真地对待我的实验和结果”,专注地解决问题,不设限地探索。好的平台、更新的实验设备、领先的团队、充分的自由和自信、足够长的科研生命,对白蕊来说,这可能是她最好的状态。

白蕊过去十余年走过的学术科研路,用王国维的“学问三境界”来描述不算贴切,倒是《桃花源记》更为暗合:“林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。”