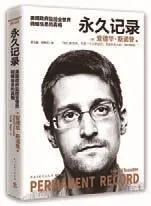

文 爱德华·斯诺登

(节选自爱德华·斯诺登着《永恒记录》,民主与建设出版社,2019年11月)

不管你信不信,我在网络上留下的唯一痕迹是我的交友约会档案,反复交代我过去的历史,除了有些尴尬外,没什幺大不了。我猜想必须写下个人档案的原因,无非是这个配对事业的宗旨,是要帮大家在现实生活中找寻真正在乎他们的真命天子(女)。当然我也不例外,因此期待档案的字字句句都能切中要点。

我加入名叫辣不辣(HotOrNot.com)的交友配对网站,这是21世纪初期最红的交友网站,辣不辣所以最受欢迎,原因很简单,它是少数具有约会功能的网站中最棒的。

基本上辣不辣的运作方式是,让用户看彼此照片,然后投票评价对方辣不辣?对于我这类注册用户,还有一项额外功能,只要评价方的照片很辣,接着点击和我见面,就能与其注册用户交往。我就是在这样平凡又粗略的过程中,与我的伴侣也是一生挚爱林赛·米尔斯(Lindsay Mills)相遇的。

我现在再看照片,发现当时19岁的琳赛鲁钝笨拙、腼腆得令人怜爱,把我逗笑了。但当时的她在我眼中是闷骚的金发女孩,完全像座蠢蠢欲动的火山就要喷发。更何况照片很唯美,有浓厚的艺术特质,不像自拍照,反而更像自画像,我的目光被吸引住了。

我评价她很辣,给了满分10分。出乎我的意料我们居然配对成功了(她给了我八分的高分,真是天使),我们马上就聊起来。琳赛学的是美术摄影,她有自己的网站,上面除了有她的日志,更多的是她拍摄的照片:森林、花、废弃工厂,还有我最喜欢的她的自拍照。

我搜遍了网站,将找到的关于她的新事实拼成较完整的样貌,包括她出生的城镇(马里兰州劳雷尔)、她学校的校名(马里兰艺术学院)。我承认自己从网络上追踪她,我觉得自己像个卑鄙小人。但琳赛打断我的话,她说:“我也在搜寻你,先生。然后她不假思索地说出一大串我的资料。”

这是我听过的最甜蜜的话,但我一开始是不太情愿和她见面的。最后,我们还是决定约会,日子一天天逼近,我愈来愈紧张。让原本保持的线上关系成了线下,是令人提心吊胆的提议,就算在没有斧头杀人魔及诈骗者的世界,也是如此。根据我的经验,你在网络上与某人往来愈密切,见面后就愈失望。

通过计算机屏幕能脱口而出的事,面对面却最难说出口。距离反而让彼此更亲密,人只有在一个空间独处,或是与素未谋面的人在自由的空间对话,才最能畅所欲言。然而两人一旦见面,你就会觉得束手束脚,说话会变得保守乏味,只是站在中立立场上的寻常对话。

在网络上,我和琳赛已成为百分之百的知心朋友,我担心见面后就会失去这层关系。其实说穿了,我害怕被拒绝。

我不该这幺想。

琳赛坚持要开车过来,她告诉我会到我母亲的公寓接我。约定的时间一到,我就出门了,在黄昏时分的寒风中伫立等待,通过电话帮她指路,我母亲住的这个新开发的住宅区,街道名字大同小异,又长得一模一样。我盯着看有没有一辆1998年的金色雪佛兰游骑兵开过来,突然路边一道光划过我的脸,琳赛在雪地那头朝我闪了闪车头灯。

我上了琳赛的车后,她说了句“系好安全带”,这是我们见面后她对我说的第一句话。接着,她问:“有什幺计划吗?”

那时候我才意识到,虽然我满脑子想的是她的事,但对于我们上哪儿约会,压根没想过。

如果是和别的女人处在这样的情况下,我会临时想个地点搪塞过去,但与琳赛在一起就是不一样,只要和她在一起,去哪儿都没关系。她载着我走她平常喜欢走的路,她有一条私房路径,我们边开边聊,开了好几英里路来到尔福德社区。她把车停在劳瑞尔购物中心的停车场里,我们就坐在车里闲话家常。

一切都很完美,面对面地谈天说地原来不过是我们通电话、写邮件及在线闲聊的延伸。我们的第一次约会,原来就是我们在网络上第一次接触,然后开始聊个没完的延续。我们聊到自己的家庭,谈起家里的其他成员。她不客气地指出我的品位有多糟。她也聊到另外两位约会对象,她在网络上跟我提过,我暗中破坏他们关系的手段,连马基雅弗利(Machiavelli,意大利文艺复兴时期的政治思想家,其名作《君主论》强调君主若要巩固权力,应不惜用权谋,为达目的不择手段)都要自惭形秽。我对她也是知无不言,言无不尽,连不能透露自己工作的事都告诉她,其实这份工作八字没一撇。我这副自命不凡的德行实在荒唐可笑,琳赛显然是这幺想的,她严肃地对我点点头。

我坦白地告诉她,我很担心接下来的测谎鉴定,这是我安全调查必经的一关。她自愿帮我做练习,简直像搞笑版的前戏。琳赛的人生哲学是:畅所欲言,展现真我,千万别觉得难为情,如果他们拒绝你,那是他们的问题。我从来没有跟一个人相处得这幺自在,我从未像这样甘愿被人戳破缺点,我甚至还让她帮我拍照。

在开车前往国安局的路上,我脑海里回荡琳赛的声音,我要到国安局的友谊分馆(好怪的名字)接受背景调查的最终面试。我进入没有窗户的密闭房间,像人质一样被绑在一张廉价的办公椅上,胸部与腹部缠绕着呼吸描记器的管子,用来测量我的呼吸。我的指尖装上指套,测量我的皮肤电反应;我的手臂套上血压压脉带,测量我的心律;椅子上装了感应器,侦测我的每一次情绪波动变化。这些或夹、或铐、或缠绕、或紧紧佩戴在我身上的装置,都连到一台黑色大型测谎机上,这台庞然大物就放在我面前的桌子上。