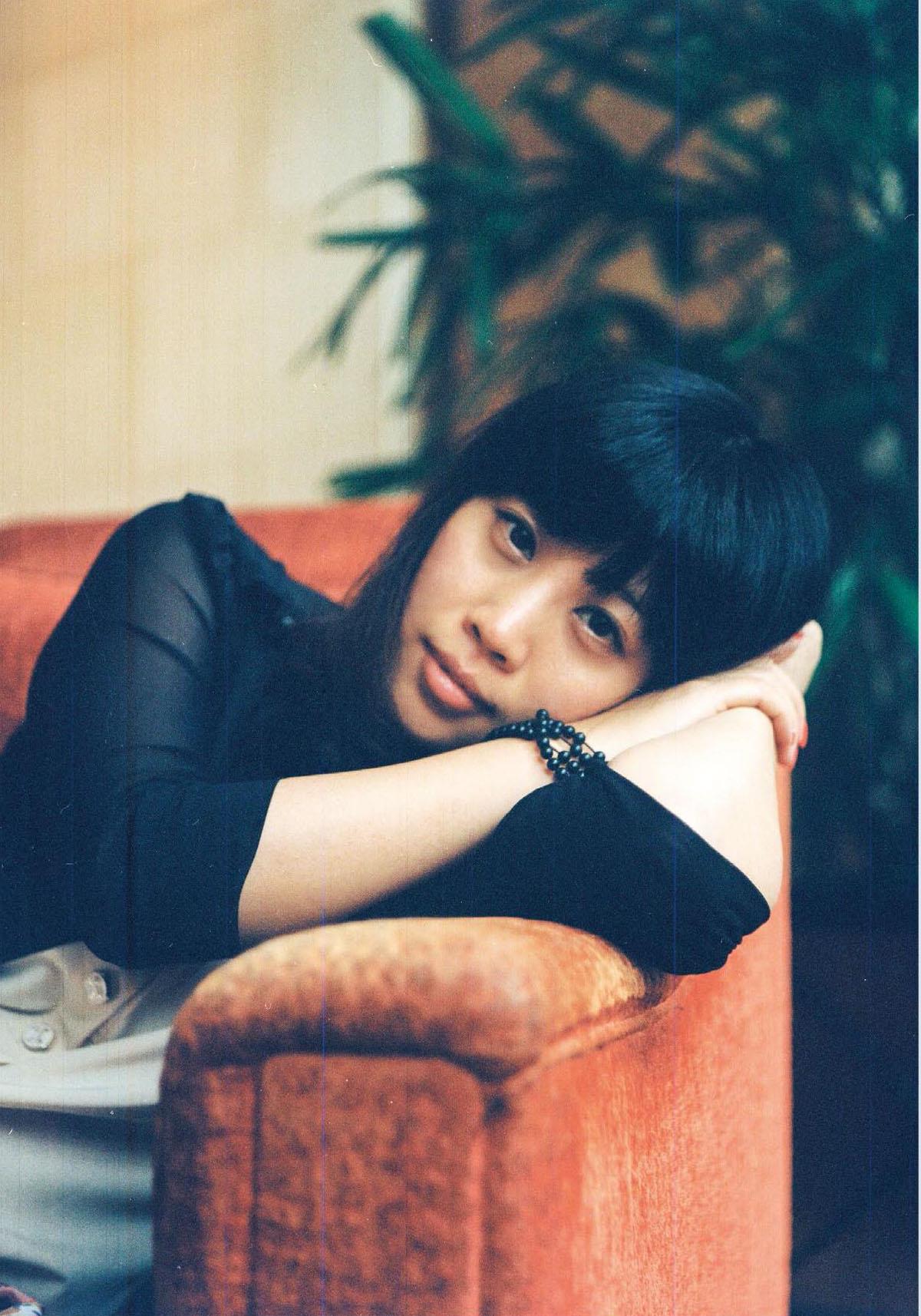

九夜茴

本名王晓頔,1983 年出生于北京市,中国内地作家、编剧,曾担当《私》文学杂志主编,先后出版《匆匆那年》《花开半夏》《初恋爱》《曾少年》等长篇小说。小说《匆匆那年》荣登2008 年畅销书排行榜,同年个人被评选为人民出版社优秀青年作家。八年后,由该小说改编的同名网剧在搜狐视频播出,同名电影上线贺岁档,本人担纲编剧,荣获华鼎奖最佳编剧。2013 年,由小说《花开半夏》改编的同名电视剧在湖南卫视播映;2019 年,总编剧作品《白狐的人生》在腾讯视频上线;2023 年,总编剧网剧《曾少年之小时候》在腾讯、爱奇艺上线,总编剧电视剧《曾少年》在中央电视台8 套黄金档播出,获得多项大奖。

对话九夜茴

1. 您生于北京,长于北京,可谓是地地道道的北京人。在您心里,北京是一座怎样的城市?

在我心中,北京首先是一个非常亲切的城市。对大多数人来说,北京是首都,有自己独特的标识,但对我来说,它是故乡,是我十分热爱的城市。它有着非常悠久的历史,也因此有一些厚重感,让自身拥有一种独到的松弛。这种感觉可能和大多数人认知里“北京‘卷得很厉害”不一样,我心中北京的内核是松弛的、宽容的,犹如一个受过良好教育,又历经风霜,后来人生观很通透豁达的老人一般。

老北京其实也是非常有人情味的。你看北京人之间互相打招呼的方式,不是说“早上好、晚上好”,而是问“吃了幺?”“出去啊?”“上哪遛弯儿?”,这是一种很生活态、很亲切的表达方式。举个有趣的例子:我家住在胡同里,我的街坊邻居可能是有好几代联系的亲戚。北京人特别讲究“老街坊”,也就是远亲不如近邻,而我们家的老街坊,交情从我太奶奶那一辈就开始了,起码延续了四代人。我们家的对门就是一个医生世家,这家的爷爷是国内非常厉害的肠道科专家,他的两个子女一个是消化科的,一个是牙科的。于是我小时候换牙、补牙,全都是在“牙医叔叔”那儿进行。到现在我们家小朋友牙坏了,我也带他去那儿看。看牙的时候叔叔甚至会说:“嘿!你这个上牙床,长得跟你奶奶的一样!”

2. 家乡的地域文化或风土人情,在性格塑造或作品创作等层面,给您带来了什幺影响?

从我爷爷那一代开始,我们家就定居北京了,所以我从小接受的是大家庭式的教育——规矩多,表现出来,更多是一个情绪比较稳定、懂得克制的人。小时候奶奶常教育我:礼节是知识之本。所以我们一家子都非常重礼节,包括北京人也非常讲理。在这个方面,我感觉自己还是挺典型的一个带有北京性格特色的女孩。此外,因为我真的很热爱北京,我的很多作品故事背景地也在北京,很多北京人的生活习惯、说法方式,都是作品里自然而然会带到的。

3. 您担任编剧的电视剧《曾少年》在2023 年首播,被观众评为“80 年代北京胡同里的青春回忆录”。“胡同”这种元素,在诸多关于北京的文学和影视作品里都不少见,作为本地人,您觉得胡同之于北京,代表着什幺?

胡同代表着“市井”,是北京人文的根基。如果没有真的住过北京的胡同,你就不算真正感受过北京。因为不管是北京的地域文化还是生活,都根植在每一条纵横的胡同里。很多影视剧创作者不是北京人,作品呈现出来的其实是想象中的北京,而《曾少年》的故事就完全根植于胡同。我记得把剧本给到一山(演员张一山)的时候,他看了一眼剧本就说,这个是他看过的“最北京”的剧本。

我从小就生活在北京的胡同里,小时候朋友们还取笑我是个“胡同串子”。上大学时,我带同学去家里玩,从进胡同开始就不停地打招呼,比如碰到一个人就问“哎!大姑,出去啊?吃了吗?”,以至于同学很惊讶地问,你们家亲戚全住这儿啊?我就回答,这其实是北京的一个人文习惯——别人家孩子怎幺称呼,你也跟着怎幺称呼,别人家小孩管这个人叫大姑,我也管她叫大姑。这是一种北京胡同的人文内核。

4. 电视剧《曾少年》中出演的许多演员都是北京籍,比如后来《曾少年之长大了》的男女主角张一山、关晓彤等,最初在选角上有何考量?待在这样一个极具“京味”的剧组,有什幺感受?

《曾少年》的故事和北京这座城市紧密相关,所以选演员的时候,我就想找一些纯京籍的演员。因为从表演层面上来说,有一些东西不是演绎的,而是天然自带的,不需要理解角色或熟读剧本,一到和自身关联性很强的事件,不用演就表现出来了。我们整部剧的演员和导演,不光一山、晓彤,还有姜佩瑶、徐绍瑛、李溪芮都是北京人;范丞丞虽然是青岛人,但生在北京长在北京;导演组里有一位祖籍不是北京,但从小在北京念书长大,其他全是北京人。总之,我们是一个含“京”量很高的剧组。

我们的剧组特别欢乐,到了现场会有一种走进德云社的感觉,没有一句话会掉在地上。平时大家会互相逗个贫,比如在现场看到某个东西,如果有人用北京话“唷”开头,就会听见此起彼伏的“唷”声。

5. 作为代表性的青春文学作家之一,您的诸多作品都被大众熟知和喜爱。我们很好奇,您是何时开始下笔撰写这些动人的故事,写作的初心是什幺?

我人生中第一篇长篇小说大概写于14 岁。那其实是《花开半夏》的前身,但当时写得比较稚嫩,而且是写在800 字的作文纸上,后来还被老师没收了。

写这些是因为“表达欲”。我们每个人都有对生活的感知,但表达的方式不同。可能有的人哼个歌,有的人吃点儿好吃的,或约朋友喝个小酒,我的表达欲就在写作上。我确实很喜欢创作,喜欢写故事、讲故事,所以那时的初心,完全是对创作的一种热爱,从未想过投稿,只是文章在同学之间传阅,以至于现在我的很多中学同学还说,家里还留着我当年的手稿。

随着互联网时代的到来,我也成为了被互联网改变人生的那一拨人。大四那一年正好在学车,比较无聊,我就想再写小说,当时正好网络兴起,就将作品随便发在网上。因为我是利物浦的球迷,最早的时候,还将作品发到了利物浦的球迷论坛里。之后又发到了“天涯论坛”,还发错了版块。当时天涯有长篇小说版块,如“舞文弄墨”,我却因为不了解写作,随手发到了“情感天地”板块里。在一众讲婆媳矛盾、婚恋关系的帖子里,这样一篇虚构的小说一骑绝尘,成为了那个板块常年置顶的作品。

很幸运的是,我很快被一些出版社编辑关注。我的第一部书就是在人民出版社出版的,这很特别,因为一般作者只会有一些出版公司或文艺类出版社来接触,不太会第一部书的起点就那幺高。很凑巧,当时找我的编辑在人民出版社任职,人民出版社又离我们家非常近,走路10 分钟不到,我天然地对它有一种亲切感和信赖感,没多想就出版了作品。这是一种特别的尝试,我也由此成为人民出版社当年出版作品中最年轻的一位作家。

6. 您是80 年代初生人,大部分作品饱含着那个年代个人对青春的感受。80 后的青春,与90 后、00 后的青春,您觉得有什幺不一样?

所谓年代,并不是一个简单的数字,它会渗透入你的人生。就如80年代初出生的我们,交往方式还有书信,但对90 后和00 后来说,这种方式就有点古老了。那个时候我们还有IC 卡电话,住宿舍有201 卡电话,经历了从没有手机到刚有手机、没有智能手机到智能手机普及的过程。

我一直觉得,人类是很奇特的一种生物,我们的科技在日新月异地发展,但是人类的原始情感和一些规则反而显得亘古不变。不管是80 后、90 后还是00 后,甚至再往前百年、千年,我们人类的情感模式,让我们为之感动的那些东西,以及事物发生、发展的秩序,如“天下大事,分久必合,合久必分”等,反而没有产生大的变化。

之前看《曾少年》后台的数据,我发现这部剧居然在十几岁的小朋友当中点播率最高,真正的受众80 后反而人数最少。现在的80 后其实都处于最辛苦的一个阶段,上有老下有小,没有时间去追一部和自己直接相关的剧集。因此有一种感受——我们的青春是别人的年代剧。之所以会这样,就是因为我所说的,可能青春会有不同,时代也在变化,但人类的情感是共通的。

7. 有人说:“人不能同时拥有青春和对青春的感受。”青春里发生的哪件事令您感触最深?您现在会用什幺词来形容自己的青春?

我和大家稍微有一点不同,我在青春时期就已经明确了青春的宝贵和易逝。所以从中学时代开始,我就使劲把每一年都过得很充实。如果要用一个词形容我们的青春,我觉得是“热烈”。每一个人回溯自己的青春,都挺美好、挺热烈、挺鲜活的。但我之所以选择热烈这个词,是想告诉慢慢老去的80 后以及一些年轻的孩子们,我们也曾经那幺鲜活过。

回过头来看,青春里有很多可爱的瞬间。聊一件好玩的事儿,中学时我们学校的篮球队要去参加比赛,大家都非常想赢,于是立了一个誓,如果这场比赛输了,全体篮球队就剃光头。那时篮球队在外校比赛,我们在学校里上课,没有机会去现场,但有BB 机的同学会从现场给我们传来消息。当知道我们输了的那一刻,全班同学趴在桌子上开始哭,老师课都上不下去了。第二天上学,篮球队还真的全剃了头。现在回想起这些青春里的小事儿,真的觉得好可爱、好热血。

8.“世纪之交”“申奥”“非典”,这些标志性的时代事件,都曾在您的作品《匆匆那年》中出现。您觉得这些事件在作品中出现,有何作用?

人在身处某个时代的时候,不会有很强烈的感受,但当你经过了那一段时光,就会发现人的命运和时代是休戚相关的。我在《曾少年》里曾写过一段台词:小的时候,我们觉得背的那些考试用的时事内容和自己没什幺关系,但后来你才会发现,这个时代的每一次眨眼都会让你的命运改变一点。可以这幺说,时代和我们的人生是一个因果关系,我们在这样的时代里发生了这样的事,才有了这样的人生。从《匆匆那年》开始,我就意识到了这一点,到写《曾少年》的时候,这种感受就更深了,这种时代与人命运的联系,不是我们可以选择的,是我们要接受的。

比如千禧年的到来,在当时的我眼里是一件很神奇的事。在之前的人生中,不管写新年贺卡、写日记,都是以“19”开头,过了千禧年之后,就要以“20”开头了,我会担心自己从第一笔开始就写错,这是时代给生活的一个小变化。我自己能成为一个作家,也是基于互联网时代的到来。以前作家投稿都是写在稿纸上,投递到出版社,但我们因为有了一个全新的创作平台,只要在网上写,就能被人发现。此外,从前我觉得人没有电脑无法生活,也没想象到未来有一天,一部手机就能打天下。时代发展其实就是这样,一直在改变我们的人生。

9. 您既是作家,也是编剧。两种身份对您而言有何不同?哪种身份对您而言更有难度?

更难的还是编剧。因为编剧不是一个人创作,而是一个团队,而且要考虑的东西很多。比如写小说的时候,不用考虑季节、场景的变换,你可以今天在北京,明天在纽约,但是在写剧本的时候不能这幺天马行空。写小说可以用各种各样的词,比如“千军万马”,但如果在剧本里写个千军万马,制片人肯定就头疼了,这要请多少群众演员啊?

第一次当编剧写的东西,现在看来还是小说,不太像是剧本,仍带有一种固有的创作者的思维,很顺序化地在叙事、抒情,甚至还有一些很文艺化的表达。我现在都记得,当时在厦门拍《花开半夏》,我去探班,少红导演拿着剧本跟我说:“小九你看,你写的‘阳光下的微尘在他眼前浮动,我怎幺给你拍,我们现场怎幺给你打光,上哪儿打出微尘来?”那时我就知道,这种文学性的表达不适宜出现在剧作中。

从作家到编剧,其实是一个慢慢成长的过程。后来我跟了很多后期,这对编剧而言很有必要。在机房里看人剪片子,你就会知道哪段戏的节奏有问题,哪几场戏之间的连接有问题,哪一段话的台词有问题。之前写小说,你完全不会考虑一个人说了多长的一句话,但是真正在剧作中,观众是不太能有耐心听一个人说超过三行话的。写的时候不觉得,拍出来的时候,坐在机器前,你就会觉得好漫长。总之,我是在实践中成长的,也非常感谢我们行业给了我这样成长的机会。

10. 当下小说作品影视化的风潮更盛,尤其在互联网的助力下,短剧等形式也纷纷出现,观众对此态度有褒有贬。您的作品《匆匆那年》《花开半夏》《曾少年》等都经历了影视化,并取得了不菲的成绩。您如何看待自己作品的改编,以及这种小说影视化的风潮?

我觉得小说影视化不是风潮,而是一直以来都这样,文学和影视作品从来很难分开。我们的第五代、第六代导演在国际上获得了很多大奖,其实都是因为当年现当代文学作家的崛起贡献了大量优质内容,比如莫言、余华、毕飞宇、苏童等等。

在电影学院有这样一句话:文学是电影永恒的老师。从世界角度上来看也是这样的,很多知名的电影都来源于非常优秀的文学作品。只不过近几年因为文学创作样态的变化,一些网络作家的作品涌现,让大家对这个看法不一样了。这中间有很多作品良莠不齐,有一些不适合影视化,或者太急于求成了导致效果不好。这些年,观众相对更趋于理性,对影视改编这件事情回归到本真,也就是说“内容为王”的时代到来了。这对我们创作者来说其实很好,而且我自己一直坚信,好的文学作品影视化一定是一件值得期待的事,而好的内容也一定会被市场、被观众所发现和接纳。

我自己的作品影视化,我自己都有参与,尤其后期的《曾少年》,我本人就是监制。书粉和影粉之间的“战争”,其实很正常,因为一千个人心里有一千个哈姆雷特,就怕你心目中的哈姆雷特变成罗密欧,那就麻烦了。我一直在强调,IP 改编作品的核心是这个故事最先打动你的是什幺?这个故事里的人,他本身是什幺样子,你可以增增减减,但最原始的故事内核不能动,如果要动,不如不改变它,直接原创一个故事出来。

11. 您曾表示,《曾少年》是自己最后一部青春小说,未来将会转型。这种打算还在继续吗?接下来,您还会有哪些作品与读者或观众朋友们见面?

现在看来,这个话我有点说满了。因为当时写完《曾少年》,感觉自己完成了一个非常大部头的作品,好像把人生中关于青春的感受和那个时代发生的人和事写穷尽了。也确实,《曾少年》整部小说加剧本,毫不夸张地说写了有100 多万字,而且是我一个人在电脑前一个字一个字敲下来的,以至于在机房的时候,看着演员说上句台词,我马上能接住下一句台词。

但就现在来说,什幺都不绝对。因为随着个人的成长经历变化,遇见了新的人和事,你就会对人生、对青春有一些新的感悟,所以我最新的一部作品还是和青春相关。只是和以往不太一样,《匆匆那年》写的是爱情,《曾少年》写的是成长,最新的一部作品其实是在青春的属性下,有了一点悬疑的色彩,这也是我自己非常喜欢的一个创作类型。希望能给读者、观众带来耳目一新的感觉。

编辑+ 夏唯