文/曲 枫

一场被遗忘的“战争”甘肃民乐东灰山考古拾遗

文/曲 枫

金刚宝座塔

1987年4月15日,我们吉林大学考古专业师生一行10人,从兰州出发来到了甘肃民乐县的六坝乡,在那里开始一段终生不忘的考古生活。

我们被当地的乡政府安排住在一个破烂不堪的院子里。四方形的院子,西侧有个三开间的房子。房子就是房子,里面什幺也没有。乡亲们帮我们找到了一些木板子,院子里有砖,我们把砖摆放整齐,再把木板放在砖上,就是一个大通铺。我们7个本科生住在一间,带队的许永杰老师和两个硕士研究生住在另一间。

院子里有一座金刚宝座式塔,其形制为元塔,但据当地文献记载时代为宋,猜想可能是蒙古人消灭了西夏之后所建。塔旁是一个衰败的舞台,上面有几个剥落的大字:工农兵舞台。舞台用的砖瓦都与塔相同,说明与塔同时的还应有庙。只是庙已消失了,庙的砖瓦被用来建成了工农兵大舞台。考古队住在塔下,冥冥中有天意。

塔成了我们这一段生活中不可缺少的一部分,或者说是一个安慰。每天清晨,我们会看到晨曦中古老的塔姿。夜里起夜,看着塔黝黑的影子,心里会有一种依赖的感觉。塔成了我们驻地的标志。每天上下工要徒步在沙地里走很远的路。下工时,远远地看到塔影,就知道要到家了。

此塔即为圆通寺塔,位于民乐县六坝乡六南村。史载,圆通寺原为河西重要密宗寺院,始建于宋徽宗年间(1101~1125),明、清两朝多次补修。现寺已不存,仅存孤塔。圆通塔为砖石结构金刚宝座式喇嘛塔,通高23.37米,自下而上由塔座、塔身、相轮、塔顶组成,塔座为三重方形须弥座,第二、三层四角各置一座高2.2米的小型喇嘛塔。塔身为覆钵状,高5.2米,上砌“亚”字形须弥座。相轮十三重,高8.8米,塔顶置流苏宝盖,中坐1.5米高的黑釉宝瓶。2001年6月,圆通寺塔被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。

被遗忘的战争

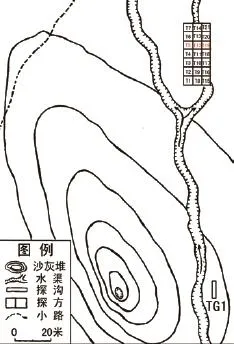

即将要发掘的遗址在我们驻地东北方向3公里处。那是一处相当于中原地区夏代河西原住居民的一处零乱的墓地,文化面貌属四坝文化。这座由沙土堆成的土丘,高出地表仅五六米,还算不上地理意义的山,但老百姓却叫它“东灰山”。一条于1973年开凿而成的水渠从东灰山的中间穿过,正是这条水渠,暴露了古遗址的秘密。每年夏天,祁连山的雪水会从远方流来,经这条水渠流向某个村庄。雪水流过之后,人们很容易会发现一些彩色的陶器,还有白花花的人骨。饮用这条水渠流出雪水的人们也许并不知道,这些雪水在他们饮用之前,不仅流自雪山,还曾流经祖先的身体。

墓地位于东灰山的东北部,密密麻麻布满了东北—西南朝向的土坑墓葬。我们共开了21个5×5米的探方,发现了249座墓葬。大部分墓葬中的骨头都是零乱不堪的,有的还散乱地放在陶罐里,像是我们小时候的储蓄罐——不过储蓄的东西不大一样。能够拣拾起来做鉴定的个体仅仅有221个。显然,实际上的埋葬数量应该比这个数字大得多。

让我至今仍记忆犹新的是,大部分的骨头都有受伤的痕迹。有的腿骨被齐刷刷砍断,有的臂骨不全,大部分的尸体都没有头骨,221个人体中,仅发现了9个完整的头骨。我不知道那些头骨都哪里去了,没有人试图要解释这些。在那个时代的考古学术界,人们最感兴趣的是陶器等随葬品,更感兴趣的是给那些陶器排队,做出一个让我至今仍迷惑不解的所谓的类型学分析序列,再结合地层学去分析相对年代的早晚。就像在农业学大寨的年代里,人们必须在平地上也要修出梯田一样,我们这些学生在老师的带领下,更喜欢关注那些地层上的叠压和打破关系。现在想起来,有些墓之间不存在谁压着谁了,也不一定一个墓一定破了另一个墓的土,但只有你能够“发现”并“确认”这样的关系,才能证明你学会了考古。如果恰好你的探方里没有这样的“叠压”或“打破”,你就没有办法证明你是不是学会了考古。

东灰山墓地布方图

东灰山墓地发掘现场

东灰山遗址现状

四坝文化大体与二里头文化同一时期,年代为距今3900~3400年,因最早发现于甘肃山丹县四坝滩遗址而得名。主要分布于甘肃河西走廊地区,南抵祁连山,北达巴丹吉林沙漠,西到安西疏勒河流域,东到武威。陶器以罐、壶为主,四耳带盖罐、腹耳壶是其代表性器物。彩陶豆、方鼎、陶埙有强烈的地方风格。

一天上午,难得的好天气,没有那种司空见惯的飞沙走石的场面,太阳也不是很亮,但没有风——在戈壁上,没有风就好。安文荣在他自己的探方里,从隔梁的那一侧喊我:“快来!”我知道有好看的了,于是一下子就蹦到了隔梁上,看到了一幅让我至今闭上眼就能想得出来的画面:一具尸骨的脊柱上,仍然插着一只铜矛。矛是从腹部扎进去的,脊柱的一节已经裂出了几道缝。那只铜矛带给这个人的痛苦在他死后仍不依不饶地延续着,铜锈仿佛是一种疼痛的象征,在这绰绰有余的漫长岁月中,已经把这个人的骨盆、甚至肋骨的下端染得一片暗绿。我从这个死亡的个案中体味到了铜器杀人的凶狠,因为铜器不仅仅摧毁肉体,还会通过那种有着无限漫漶力的铜锈把痛苦渗入到一个人的灵魂之中,甚至追杀他到另一个世界。生命停止了,可杀戮却仍然在继续。多年来,我知道我内心中的寒冷还在,从这幅冷凝的画面中,我并未感受到杀戮的可怕,而是感受到了人内心中有一种狰狞的力量,它无处不在,也无时不在。它总在世界的一角偷偷地笑,嘲弄人类那点微不足道的善良与道德,那些铜锈其实就是它的诸多笑容中的一种。

也许刀剑的杀戮是有声响的,还有可能伴随着杀人者和被杀者的喊叫声。铜锈的杀戮显然是悄无声息的,像是漫过河岸的洪水,在一个夜间悄悄吞噬掉一个村庄。它比洪水更为持久,更能体现出一种残酷无情的耐心,因为铜矛杀掉的不过是生命,而铜锈杀死的却是时间。

M157出土椎骨插铜矛的遗骸(报告中认为是铜削)

客观地说,直到今日,我对考古学的理解仍然有着很多浪漫的成分。我关心那些发现里能激起人想象的东西和细节,并且固执地认为所有的人——无论是考古人员还是考古圈外的人——都会和我一样这样想。在30年前,我更是这样想。东灰山的西南正是这个墓地的主人们生前生活的地方。他们尸骨不全、身首异处说明这个远古的聚落可能遭遇过劫难。若干年后,侥幸逃脱的人回到这里,完成了悲壮而草率的埋葬仪式。这样的战争还有可能发生过不止一次,偶尔发生的叠压和打破或许能成为证明。这是个只能接受失败命运的弱小的群体,尸骨上到处可见的刀伤说明了战争的惨烈。当时,我能为自己成为一次远古战争的发现者之一而激动不已,并且想,能够证明古代战争的遗迹在考古发现中并不多见,战争一定会成为东灰山考古报告中需要讨论的重要内容。我记得领队老师曾手持当时并不多见的内装富士彩卷的理光135相机,将浸透了铜锈的暗绿色的骨殖变换着角度拍来拍去,一边拍一边说:太珍贵了!

20年后,一得到由带队老师撰写的单行本考古报告《民乐东灰山考古——四坝文化墓地的揭示与研究》,我就迫不及待地将书翻到了附录中的图片部分,想在第一时间内看到那件斑驳的铜矛、暗绿一片的骨殖以及触目惊心的骨裂。这幅图画让我在很多年以来在接近博物馆的铜器展室的时候一直有着踌躇和畏惧的感觉,今天我想再次看到那幅图画,并且渴望让这幅回到眼前的图画消解内心中隐藏多年的寒冷,让自己以一个成年学者的身份坦然而镇定地坐在一个考古现象的面前。然而,令我没有想到的是,我未能在彩色图版中找到那幅图片。那幅图片只是以黑白的方式出现在一个并不显眼的位置,因此并不能看见想象中的暗绿色。翻遍了全文,发现这本书对战争的话题没有片言只语,有的只是那些司空见惯的东西:器物分型分式、对文化类型的分析断代。

我终于知道,那是一场被遗忘的战争,不是被远古的人,而是被当代考古学者遗忘的战争。战争只存在于被发掘之前,在战争被揭示的一刹那间,它就注定了被现代考古学遗忘的命运。因为——至少在当时——它也许并不是一场我们想要的战争。

四坝文化的彩陶

对彩陶的最初印象是中学历史课本中的半坡文化的人面鱼纹盆,神秘感是它带给我最初的感觉。恰巧在大学里学的是考古,又有机会学到了彩陶,但一直没有机会见到实物,所以当时最喜欢的是看彩陶的彩照。不过那时候,没有网络,也没有电脑,很少见到彩色照相机,有限的几本精装书中才会有彩照。虽然少,也喜欢看,常常是一个人溜到专业研究室的阅览室,取来书,翻到彩照那一部分,不翻页(一般彩照那一部分就一两页),能定定地看半天。觉得美吗?也不是,神秘吗?当然有一些。可以说得清的是,感觉就是好,和看那些黑白的手绘图就是不一样。

上了新石器的课程,还看过一些书,知道彩陶同死亡仪式的关系很大,似乎不是用来日常实用的,许多是在墓葬里发现的。比如,人面鱼纹盆就是用来当盖子,盖在装死去小孩的瓮棺上。我那时并没有提问题的爱好,也没有提问题的兴趣,比如从来没有想去问:既然不是用来实用的,那幺彩陶的用处到底是什幺,仅仅用来随葬吗?彩陶费时费工,古人们为什幺要不惜精力去创作这些非实用品?每个文化的图案差异悬殊,特点鲜明,那些花纹有什幺含义?彩陶是史前人的美术吗?也就是说,史前人也有艺术和美的观念了吗?课堂上我很少发言,我只是喜欢沉浸在有关彩陶的想象里,想象那些彩色的线条、那些几何的纹样、那些与现实动物有所不同的动物在我的大脑中飞来飞去。当然,它们有时还会进入我的梦境,等醒过来,我再去阅览室,去比较那些梦中的彩陶与书上的彩陶的异同。

双腹耳彩陶壶(M90:5)

四耳带盖罐(M24:6)

我很想最近距离地去接触真实的彩陶。大学中期实习的地点是在山东,挖的是龙山文化遗址,有很多的磨光黑陶,雅致的磨光黑色也有一种彩陶的感觉,但毕竟不是真的彩陶。实习结束了,有机会来到山东省博物馆,我看到了大汶口文化中的几件彩陶。然后又到北京,在中国历史博物馆(今中国国家博物馆)中看到了更多的来自全国各地的彩陶精品。尽管只有一层玻璃之隔,但是不知怎幺,并没有见到之前那种想象般的激动,觉得那些彩陶离自己反而更遥远了,远没有看书那幺亲近。这时,也就是从这时开始,才有了提问题的冲动,但确实不知道能提出什幺,所以几次挨到老师的身边,也没想出该问什幺。

从这时候开始,我不大稀罕再到博物馆去看彩陶了,我渴望能够有机会亲手发掘他们。这个愿望终于在东灰山实现了。

东灰山遗址的文化类型属四坝文化。四坝文化已进入了中原的夏商纪年,这是个青铜器兴盛的时代,不管是中原还是江南、华东,甚至陕西,早已不见了彩陶的踪影,人们把创造力都用到了青铜器上。但只有甘肃、青海地区是个例外,人们仍然在延续着这个古老的传统,而且多有精品出现,比如一种称为“靴形器”的彩陶就是这一地区的这个时代的人的激情创造。

别人的探方已经开始有彩陶出土了,而我的探方还没有。东灰山的墓葬许多都有龛,是专门用于放置随葬品的。有一天,我发现了一座圆角长方形土坑墓(M23)的一端有向生土中延伸的龛,知道有戏了。我只是用手铲轻轻拨弄出一些土,土层中就露出了一件彩陶器的“S”纹黑彩,像是一个小动物的眼睛,活灵活现地展现在我的面前。我只觉得心脏一阵狂跳,好半天平静下来,开始继续清理,很快发现那是一件精致的彩陶壶。至今我仍然记得那件陶壶的模样,因为它是我平生亲手发掘的第一件彩陶。那件陶壶用紫红色作地,上面绘着黑彩,颈上是网格纹,腹上和腹下的纹饰还不一样,上部饰三角网纹和“S”形纹,下部是两个三角网纹和两个菱形网纹,呈四分式,单元之间用蜥蜴纹隔开。所说的蜥蜴纹,至今我仍然觉得它就是貌似蜥蜴而已,我不相信它真的是那种爬行动物图案,更可能是一种特别的几何图形。

我终于知道自己为什幺站在博物馆的彩陶面前会感到距离遥远了,那是因为博物馆并不是彩陶的家园。一件古老的文物进到了现代人的文明设计中它其实就失去了自己原有的古老的感觉,成为当下文化的一个演员,它要演好的不是古代这出戏,而是现代这出戏。而我作为一个参观者也是用一个现代人的眼光在打量一种“不伦不类”的事物,和玻璃罩里的东西根本就没有办法沟通和感应。它和我都有一种角色矛盾,无法调和。首先它不知道自己是古老的还是现代的,若是古老的,它做不到,因为周围的灯光、背景、说明文字、现代观众等因素使它难以把古老的因素毫无顾虑地展现出来,它只能非常别扭地适应这种现代角色定位;可一旦如此自己就能现代起来吗?也不能,它骨子里还是一件文物,诞生于几千年之前,它的本质永远在支撑着它的存在,它根本就无法也无力摆脱过去的时代对它的身份的定位和定格,这个定位也许就发生在一瞬间,但这幺一瞬间就会注定它永恒的命运。现代博物馆陈列人员都是根据现代人的精神需求和知识追求来布置展览,他们关注观众的感觉,自己的感觉,却从未关注文物本身的感觉。而我作为一个观众,也难以摆脱思想的困境。首先我不是一般的观众,我当时是一个考古系的学生,我要和文物对话,但在现代意识的灯光照耀下,根本就不能真正进入古老的语境中去与文物沟通。要是心甘情愿地把自己还原为真正的现代人去看那些古老文物的现代舞蹈,那就再也找不到一个考古人员所应有的那种专业感觉了。所以,我会感到文物与我思想的格格不入,我会感到,它们不是我想看到的文物。

此刻,在东灰山T5的M23里,我明白了这个道理,真正的文物其实不在博物馆中,而仅仅存在于考古发掘的探方里,让观众分享一个考古人员的发掘感受比让他们孤零零地站在展厅里看那些哽咽着说不出话来的文物要重要一百倍。编号为M23:2的陶壶,你还好吗?你是否知道,在我们相遇的一刹那,你给予我的远远超出了其他任何一件文物所能给予的。

彩陶是有灵性的,当我和陶壶对视的时候,我知道,它的灵性和我的灵性幸福地碰撞在一起了。它的出现是我所需要的,正如我的出现也是它所需要的一样。它面带羞涩渐渐地勇敢地向我展露它迷人的身体,而我则努力控制着自己的激动与兴奋,带着一丝不安小心翼翼地拨开岁月的尘埃,向它伸出我真诚的手。虽然相隔几千年,我们却找到了一种共同的语境,我们都有一种相互倾诉的欲望,这和与彩陶在博物馆中相遇的感觉完全不一样,因为那时,语境是断裂的,谁都找不到谁,谁都摸不到谁的底细,只能擦肩而过,相互不留痕迹。语境是重要的,因为语境统一了才能互相说话和倾听,不是单向的说和听。它在诉说它的古老和沧桑,我听到了,而且会安慰它,听它的诉说,同时也向它诉说我的想象与心情、我的故事,我渴望得到它的情感慰籍,因为我知道,只有文物,只有亲手发掘出来的文物,才能安慰考古人那颗流浪、动荡和飘泊的心。

小龛中是一组陶器,还有一件彩陶盆,还有一件陶豆、一大一小两个绳纹陶罐。在两个彩陶的带领下,整组陶器都灵性十足,它们忽然暴露在我的眼前,犹如一群穴居的小动物忽然被发现。发掘工作继续进行,我在自己的探方中发现了更多的彩陶,觉得那些彩陶更像人的面孔,是古人除了真实的面孔之外所留下来的另一副面孔,鲜艳而永不凋零。生命如花朵一样的灿烂,死后也要有花朵一样的容颜。也许肉身是必朽的,生命也许也是必朽的,但彩陶却永远留住了生命的笑容。本来,在发现彩陶的那些日子里,我已经有了一些关于彩陶的问题,当我正准备去问老师的时候,就忽然有了上述的思考。奇妙的是,这个思考在脑子里一出现,那些问题就消失了,而且再也记不起来了。

双腹耳彩壶(M23∶2)

双耳大罐(M23∶3)

东灰山居民:高个子的羌人?

两个民工在工作间歇时打闹起来,一个民工被逼跑到水渠的一个死角里,情急之下,顺手从沟底拾起了一枚大腿骨比划起来,另一个民工只好认输。大家哈哈大笑起来。

这时,那个民工似乎发现了什幺,说,老师们你们别笑了。她拿起骨头比量到自己腿上,又在我们几个个子高的同学腿上比量了几下,说,这个人的大腿骨比你们个子高的都长,肯定是个高高个子的人,比你们都高得很哩!

她这幺一说,提醒了我们。东灰山墓地的墓葬大部分是乱骨葬,少数为完整尸身下葬的“一次葬”。此后我们特别注意观察一次葬死者的身高,发现果然不同寻常。死者无论男女,高个子的比例超出平常,即使是乱骨葬,许多大腿骨都是异乎寻常地长。我们怀疑他们不是蒙古人种,而是个子比东方人高的欧罗巴人种。而且,河西一带自古以来就是东西方人种的杂居地带,所以,这一可能性是很大的。我记得有好几天这件事成了我们的中心话题,大家一谈起我们可能是在发掘一支在甘肃生活的欧罗巴人种的墓地就兴奋不已。

东灰山墓地出土人骨

东灰山墓地出土头骨

?

东灰山墓地出土陶纺轮

我们终于把朱泓老师盼来了。他是教授我们体质人类学的老师,当时在这一领域已经初露头角(当然,如今的朱老师已经是享誉国内外的名家了)。他专门从东北乘车辗转来到了工地。记得他看到东灰山的大腿骨时,也是惊叹道,个子的确高,从来也没见到这幺长的大腿骨。不过,他手捧着墓地中仅有的几枚头骨看来看去之后,用肯定的口气说,不是欧罗巴人,是和我们一样的蒙古人种,即黄种人。

结论有了,这个话题就像一滴水一样在我们中间迅速蒸发掉了,再也没有人提起。不过,在我的心里,却更是疑团丛丛:既然是蒙古人种,他们为什幺这幺高?现代的人种由于上千年的融合个头都趋于一致——即使不一致,也的确没有这幺高的种族,而在古代,是不是人体特征千差万别,族群特征、地域特征会更加突出呢?会不会在夏代的河西一带活跃着一支高个子的黄种人部落呢?说实话,这个问题到今天我也没有想明白。

一个星期天,我们停工一天,在驻地整理出土文物。在洗刷陶器时我发现了一件有字的陶纺轮。当时,我们已经修完了古文字课程,我敢肯定地认出,陶纺轮上的那个字同甲骨文中的“羌”字十分接近,而且我相信那就是羌字。我激动不已地想到了那些高个子的墓主人,他们或许就是古代的羌人?如果真的是羌人,那幺会不会是一支特别的高个子的羌族人?我蹲在地上,一遍又一遍地看着纺轮上的文字,沉浸在对上述问题的想象中,竟忘记了马上告诉别人,忘记了让大家分享我的想法。或许,我是想在最后的探方报告中再向大家公布我的发现,好让同学和老师都大吃一惊。

我把它同其他洗去尘土的陶片一起平摊在麻袋上,放在地面上晾晒起来。当时,所有的学生都在清洗陶片,所有晾晒在太阳底下的陶片已经连成了满满荡荡的一片,铺满了半个院落。整理完了陶片,我在院子里的另一侧开始洗衣服,这时,听到大门口有吉普车刹车的声音,然后看见院子里走进了三个人,气势汹汹的,直奔房间里找许老师,过了大约半小时,许老师客客气气地把他们送出来,他们仍然是气势汹汹的,扬长而去。

这时,我只听到蒋志龙喊了一声:“坏了!”我们根本没想到,原来那三个人进屋时,竟然野蛮地从我们晾晒在地上的陶片上踏了过去。我一下子想到了那件纺轮,心里有了一种不祥的预感。我飞快地跑到了我的陶片那里,人马上傻了。我蹲在那里,半天没站起身来,眼泪流到了腮边,风吹过来,觉得火辣辣的。我不知道是那三个人中的哪一只大脚干的,只知道,那件暗红色夹砂陶纺轮已经成了齑粉,自然,唯一能证明东灰山可能是古羌人遗存的“羌”字已荡然无存。

后来我知道,那几个人是民乐县文化局的,领头的是局长。他们来到驻地是来阻止我们把出土文物带离民乐,因为他们认为文物出土于民乐,自然属于民乐人民,所以绝不允许我们在发掘后把民乐人民的文物带到兰州。

具有讽刺意义的是,当年,修建破坏了东灰山遗址的那条水渠就是那个局长领着当地的中学生干的。那时,他是六坝中学的校长,可能也是六坝公社最有学问的人。

参加发掘的部分师生进行室内整理

“特务”赵丽珍

一天,工地上来了一个中年女子,说是向我们学习考古来了。听乡政府文化站的小武说,她是民乐县文化馆的,叫赵丽珍,县里没有专业的考古人才,正好赶上我们在此发掘,是个难得的学习机会,所以就派她来了。

老赵是研究生,他在聚落遗址那边开了个探沟,在东灰山的另一侧,离墓地还有上百米的距离,正孤单着呢。有时候看我们这边热闹,就跑过来跟我们扯上几句,扯够了就又回到自己的探沟里。许老师于是就把那个女人派到了他那里。也巧,两个人都姓赵。

老赵每天晚饭时都会跟我们讲赵女士的故事。赵女士对学习考古其实并无太大的兴趣,每天拿个手铲比划着,总是心不在焉。最喜欢的是讲单位里的那些事,谁评上什幺职称了,哪个县领导的孩子高中毕业了没地方去楞是塞进文化馆里等等。老赵当时也愿意听这些在学校听不到的事,最后其实成了他向赵女士“学习”了。

也正是从赵女士那里,我们知道他们局长原来就是这六坝人,就是这个局长在当中学校长时领着学生挖水渠,楞把遗址一分为二,挖出个大口子。她说,其实,他们局长挺有文化的,就是不太懂考古,所以,就派她学习来了。

老赵知道来者不善,并不是真来学考古,怕是另有图谋,也就按许老师的指示加强与她的“感情沟通”,重点放在陪她闲聊上,并借机向她宣传有关的文物政策、通常的发掘惯例,尤其是出土文物通常的保管地点等。终于有一天,她对老赵说,这风沙刮来刮去的,你说我把两个不到十岁的孩子扔在家里,跑到你们这里这吃这个苦干什幺?其实你们都是好人,也都是对国家负责任的人,一点不像“帝国主义”分子。所以,实话说了吧,局长让我来就是当个“特务”,看着你们别把我们民乐的文物偷跑了。局长告诉我,我们既要对民乐人民负责,也要对国家负责。想当年,就是那个王道士没有觉悟,让帝国主义分子钻了个空子,那幺多的经卷从敦煌被盗走。那些人是东北来的,是以前满洲国的人,不一定哪一天东北又成了外国,所以要是让他们把祖国的文物盗到了东北,那我们就成了民族罪人,成了王道士“第二”。但通过这几天的工作让我了解到,这些文物要拉到兰州,不是东北,并没有违反国家的文物政策,所以,再待下去也没有什幺意义了,我明天就打算回去。

当我们从老赵那里听到这些话的时候,就再也没见过赵女士。赵女士走了,老赵就更是觉得孤单了,有事没事就撂下他的探沟和民工跑到我们这边,一张口,尽是关于那个女人和县文化局的一些事。

现在想想,那个女人其实挺大气的,是个通情达理的人。如果是她当局长,肯定不会像当时的局长那样和我们考古队搞得那幺僵,也不会出现“踏碎陶片”那样的恶劣行径。

除圆通寺塔、东灰山遗址现状等图片来自于甘肃省人民政府官方网站,参加发掘的部分师生进行室内整理图片由作者提供外,其他图片均改绘自《民乐东灰山考古——四坝文化墓地的揭示与研究》一书。

(作者为美国阿拉斯加大学人类学系研究员)