朱琪

明初曾沿袭蒙元的行省制,洪武九年(1376)改行省为承宣布政使司,但习惯上仍称“省”。明朝在全国设置两京十三使司,包括北五省——京师(北直隶)、陕西、山西、山东、河南,中五省——南京(南直隶)、浙江、江西、湖广、四川,以及南五省——广东、福建、广西、贵州、云南。1949年以后,新出土或征集了一批明代中五省文人印章,按照宽泛的江南地区概念来统计,其数量在全国范围内也占到三分之二以上。

1953年,文物部门在江西南昌发现“严嵩私印”一枚。印章为汉白玉质,狮钮,22×10×19毫米,阴刻“严嵩私印”四字。严嵩书法造诣深,擅长写青词。他一生历经成化、弘治、正德、嘉靖、隆庆五朝,是明代着名的权臣。“严嵩私印”为汉印风格,布局妥帖,刀法爽利、简练。

1955年江苏省文管会接收了松江县文教科移交的明墓出土印章一对——“夏允彝印”和“瑗公”,两印皆为蜜蜡质地,蟠螭钮。上海文物商店曾藏有夏允彝一方名印“夏允彝印”,象牙质地,象钮,阴文,印面尺寸40×40毫米,原印高度不详,现归松江博物馆收藏。这三方印章的印文风格接近,用字多采用古文奇字与小篆字形,如“夏允彝印”(朱文)更是将两种字体进行了糅合。另一方白文印则在汉印字形的基础上加以蟠曲,可能由于材质的关系,用刀较为细弱,三方印章的总体风格皆与宋元时期私印一脉相承。

1955年江苏省文管会在整理江苏省文化局调拨的文物时,发现明代卢象升所用玉印一方。此印印文多取自古文,线条厚重,明显带有宋元时期私印特征。除此枚印章实物之外,卢象升生前所用印迹尚见存数种,如阴文“卢象升印”、阳文“卢象升印”、“壬戌进士”印、“恭则寿”印等,风格与此印接近,一并列出参考。

1959年,南京沐英墓出土一枚石印。“沐英”印文为典型的汉白文缪篆形式,布局方正匀称。印钮作龟形,形态准确,印台较龟钮汉印稍高,接近于魏晋南北朝时期,很可能是对古印印形的模仿和改造。1959年,文物部门在发掘沐英次子沐晟墓时对沐英墓重新发掘,发现了这枚印章。

1966年12月,苏州市郊虎丘公社新庄大队在平整土地时发现一座明代墓葬,苏州市博物馆随即进行了清理发掘,墓中出土印章两枚,出土时用白绸裹在男性遗骸的左右手中。同出还有墓志两方,为王锡爵亲家申时行所撰。

“荆石”“锡爵”两印风格接近,应出于同一作者。印文结构呈拉长的体势,字体则依然是元明时代常见的将小篆与古文杂糅的形式。上海博物馆藏《晋人曹娥诔辞卷》上有王锡爵收藏印“王氏元驭”“锡爵”两方,其中“王氏元驭”印亦见于上博藏王锡爵《行书扇页》。书卷上“锡爵”一印与出土同文印体势一致而篆法少异,亦可能出于同一作者。王锡爵府中曾有一位精通篆刻的家仆何通,曾手刻印章数百方,辑成《印史》六卷,张灏在《学山堂印谱》中称“此吾州王文肃公家世仆,技颇不恶,故亦录之”,是以这两方印章的作者不排除即为何通的可能性。

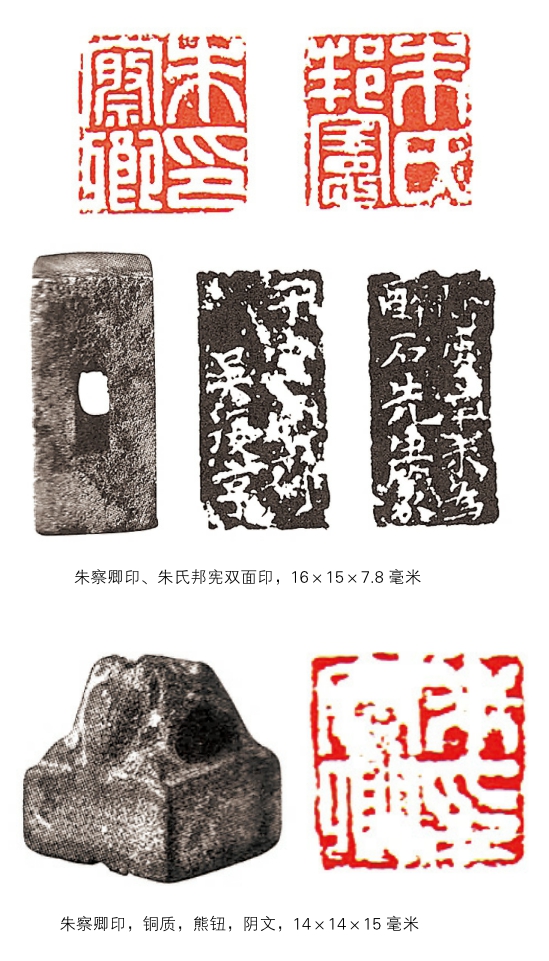

1969年11月,上海卢湾区丽园路街道委员会将该地区在“文革”期间发现的明代朱豹、朱察卿墓群出土的文物上交给上海市文物管理委员会,其中有六方印章,但因出土于“破四旧”时期,具体的出土情况已无法查明,其中明确属于朱豹的有四枚,属于朱察卿的一枚,尚有一枚不明确归属。

除这六印外,据新近披露的资料,朱察卿墓出土印章还有两方,皆为铜质,其中一方为穿带两面印,分别阴刻“朱察卿印”、“朱氏邦宪”,印侧凿刻有边款“隆庆辛未为醉石先生篆于□□斋,吴复亨”;另一方为“朱察卿印”印文笔画有受蚀残损。这两方铜印形象样式皆为典型的汉代私印形制,其制作当有原印作为模范,其中双面印的边款内容丰富,包括作者、创作时间、地点、印章受主等重要信息。吴复亨的生卒时间及经历皆不详,据上海博物馆孙慰祖考证,《石渠宝笈》卷三十《元赵孟頫书千文一卷》下记関大道题跋后钤有“吴复亨印”、“吴氏孟嘉”两印,由此可知吴复亨字孟嘉,是一位活动于正德、嘉靖、隆庆年间,与当时书画收藏家关系密切的文人篆刻家。

据同治《上海县志》卷二九《名迹下·冢墓》记载:“福州知府朱豹墓在斜桥西南,子赠奉政大夫朱察卿附。”朱豹,字子文,号青冈,正德十二年丁丑(1517)进士,官至福州知府。朱豹之子察卿(1510—1527),字邦宪,号醉石居士。上海所出八印中“朱氏子文”、“青冈之印”、“丁丑进士”(2方)为朱豹用印,“朱察卿印”(2方)及穿带两面印为朱察卿用印,“平安家信”为书简用印,所属不详。明人欧大任《旅燕稿》中有《送顾汝修归上海兼寄朱邦宪》一诗,顾汝修即顾从德,明代古印收藏家,《集古印谱》《印薮》纂辑者,顾从德一门与文彭交往密切,而欧大任与文彭、何震亦为好友,是以朱察卿用印,绝非出自泛泛之流。朱察卿与“丁丑进士”石印作者周经失考,但是根据印主活动时间来推算,周经应当是活跃在弘治、正德、嘉靖年间的印人,反映出当时印人已有治印署款的习惯,其普遍形式为“名字+篆”。需要指出的是,明代印章边款中的“篆”字,并非仅仅是“书写”的涵义,更多指的是“篆刻”,当然这一早期的提法也凸显出“篆”——即书写印稿的重要性。此外,这方印章的署款位置在后侧,也与后来的习惯不同。

上海出土朱氏父子用印是较为重要与典型的一批明代文人用印实物,这批印章的材质、钮制与艺术风格均十分丰富。从材质、形制到艺术风格皆有所本的仿汉印风格;将古文奇字与小篆结合又体现了宋代私印形式,如“平安家信”、“丁丑进士”;还有典型的元代细朱文印式,如“青冈之印”。这种多元化的复古审美倾向显示出明代印人对于汉晋印章以及宋元私印艺术风格的回归与承接。如果联系到朱察卿与《集古印谱》的编辑者顾从德,以及沈明臣、徐渭、吴复亨等书法篆刻家皆有交游,那幺其用印具备较高的艺术水准也就在情理之中了。

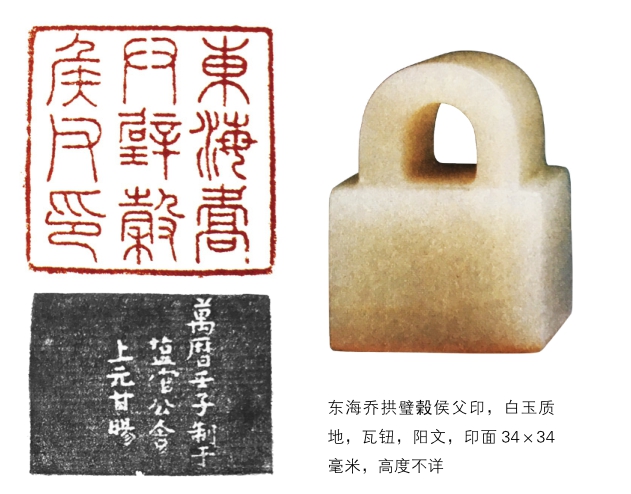

1969年,上海川沙县农民平整坟地时发现一方玉印,后上交转归上海市文物管理委员会考古部保存,今藏上海博物馆。玉印印文为“东海乔拱璧榖侯父印”,印侧阴刻楷书边款“万历壬子制于盐官公舍,上元甘旸”。由此可知此印为明代篆刻家甘旸于万历壬子年(1612)所作。

据印章边款可知,甘旸曾有浙江海盐之行。乔拱璧所居川沙是上海古老的集镇,乔氏亦曾在南京任职,从乔拱璧与甘旸的生活轨迹来看,两人是有所交集的。此印是出土明代印章中较为少见的多字印,印文九字分三行排列,各字独立,所用字形皆为圆转秀丽的《说文》一路小篆。玉质印材由于硬度较大故镌刻十分不易,此印不仅文字多,笔画密集,更于印侧镌刻边款多字,体现出甘旸作为明代篆刻家驾驭硬质印材的功力,也从侧面反映出明代文人用印的材质多元化,以及篆刻家对于社会主流印材的良好适应能力。

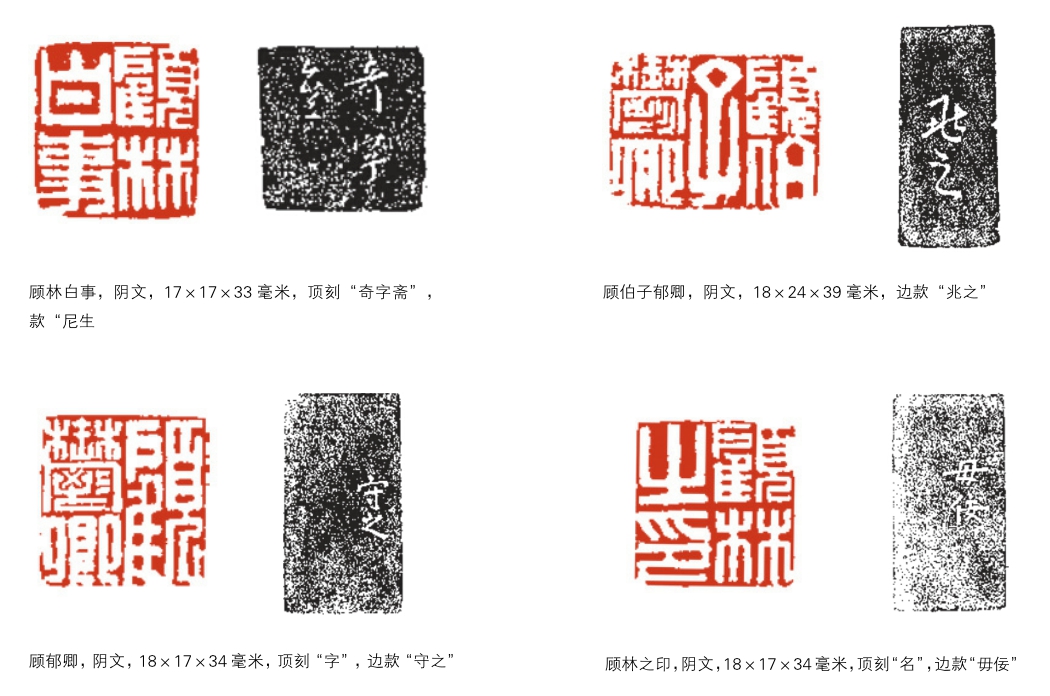

1979年10月,无锡南郊扬名乡邓湾里北基建工程中发现一座明代墓葬,无锡市博物馆进行了抢救性发掘,墓中出土印章十九方,均为青田石素章,并皆有款识,根据同出墓志等随葬品,确定为太学生顾林(1557—1595)夫妻合葬墓。

墓中所出十九方印章,均署有名款,多为当时名家所作,其中何震篆刻四方、苏宣篆刻一方、詹泮三方、詹濂二方、“宗仁”款三方、“尼生”款三方、“兆之”“守之”“毋佞”款各一方。这批印章数量庞大,印文又都是顾林的名、字、号、斋室,可见是其生前实用之物,同时出土的器物还有带有宋窑特征的瓷印盒。部分作者如何震、苏宣、詹濂、詹泮等与顾林同时代,很可能是顾林亲自托请他们篆刻,顾林死后又作为他的珍玩藏品而殉葬。

这批印章皆属于较为典型的明代印章风格,白文以仿汉印风格为主,朱文印以略带缪篆意味的小篆入印,某些笔画带有明显的明代私印特征,如“奇字斋印”的“印”字爪部的末端圈状弯笔,在明代汪关、甘旸、胡正言等人的印作中亦有类似的处理,可见在当时颇为流行,引发印人之间的互相效仿。

有学者认为詹濂、詹泮实为同一人,但此说并没有实际的证据,理由有三:詹濂、詹泮虽姓名、表字相近,然各家文献记载之中,从未有过混淆;从顾林墓出土实物来看,若詹濂、詹泮为同一人,实无变更姓名署款之必要,明代确有变换姓名之事见于史料记载,如印史上《秦汉印统》编者罗王常因其父攀附严世蕃坐案被杀,乃变姓名为王常隐匿,然詹濂更名詹泮,或詹泮更名詹濂,似无必要,两者反而更近似于同宗同辈之关系;从印章实物边款镌刻特征看来,詹泮署款爽利、刚劲,字体皆取左下右上欹斜之势,詹濂署款则字体平正,刀笔力度弱于詹泮。

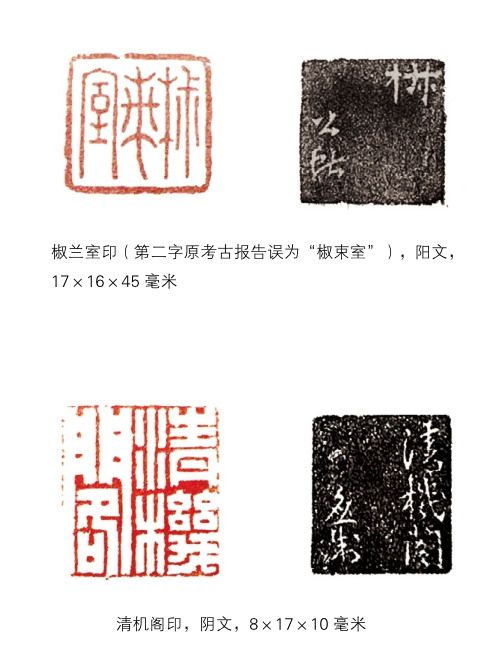

1984年7月,无锡甘露乡彩桥村东萧塘坟华察家族墓地发现一座古墓,无锡市文物管理委员会、无锡市博物馆和无锡县文物管理委员会联合进行发掘清理,确认此墓为明代华师伊夫妇合葬墓。墓中出土了时大彬款紫砂壶、文房用品以及大量瓷器,其中有印章四枚,均为青田石质无雕钮素章(原考古报告均误为玉质)。“清机阁”印顶部右侧有行书款“清机阁”,左下角落款“应制”,故可确定为苏宣篆刻,其他三方印章也均在顶部左下角落行草书款“公献”,应该是印章作者。据同出墓志记载,华师伊万历二十五年(1597)科举落榜之后未再应试。其生活时代、社会身份、家世环境与前述顾林相似,两者具有比较研究的价值。

华师伊夫妇合葬墓所出四印代表了明朝中晚期文人用印的典型形态,其中白文印“公衡父”“清机阁”与顾林墓出土姓名表字印的仿汉印式风格十分接近,朱文印“公衡”“椒兰室”也可以十分轻易在明代印谱以及书画落款印中找到类似的形式与风格。顾林与华师伊生活时代、地域、环境皆很类似,他们的用印也能够体现较为统一的艺术特征,尤其是两墓出土素石印章顶部除署名外所刻的简略款识,应当是印章竖置存放时便于识别检选印文而刻制的简略标记。这种将印文内容缩略镌刻于印章顶部的形式,在顾林墓出土多方印章中也有出现,如顶部镌刻“名”“字”“名氏”等。无雕钮的素石印章在贮藏时难以准确分辨印文内容,这种出于实用目的而镌刻简易款识的集中出现,说明在当时文人用印中已经形成了某种习惯,陕西凤翔县刘家沟明代刘之勃妻墓出土的三方印章顶款亦属此例(详后文)。此外,华、顾二墓中俱出土了苏宣印章,说明苏宣与当时无锡地区文人的交往活动较为频密,也可一窥当时文人阶层与篆刻家的交游关系。

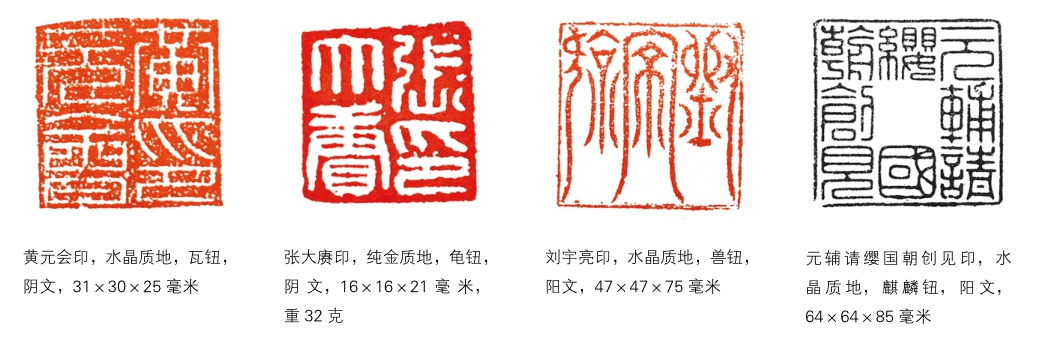

1984年4月,太仓水泥制品厂在扩建厂区时,于太仓县娄东乡东郊镇东发现一座明代墓葬,由苏州博物馆和太仓县博物馆联合进行抢救性发掘。墓葬为明代黄元会夫妇合葬墓,男性遗骸左手处出土印章一枚,印文采用汉代缪篆形式,篆法以方折为主,线条细劲挺括,富于文人气息。黄元会与明代印论《印母》作者杨士修有交,对历代印章沿革亦颇有研究,万历四十五年(1617),太仓张灏编集明代篆刻家篆刻为《承清馆印谱》,黄元会曾为之作序。“黄元会印”的作者应当是一位明代着名的篆刻家。

1984年,安徽阜阳颍西镇罗汉脐古堆南坡发现一座古墓,阜阳市文物部门清理发现一枚金印——“张大赓印”。张大赓(1600—1674),工绘事,擅诗文,明亡后终身不仕,专心致学,有诗集传世。此印为仿汉印风格,风格朴拙浑厚,印钮与形制较之汉代龟钮印有所变化,龟的形态趋于具象化,纹饰也更精致。

1999年7月,四川绵竹大北街旧城改造基建施工时,在明代刘宇亮宅邸“天官府”旧址地下1.2米处发现一只木箱,其中有印章数枚。“刘宇亮”朱文印,三字呈纵向平行排列,采用明代流行的古文奇字入印,结体修长,末笔皆作舒足式拖曳而下,与华师伊墓出土的“椒兰室”用字结构有几分类似。“元辅请缨国朝创见”,印文安排如布算子,八字作九宫格处理,中间多余空格留空,这种排布在明清印谱中亦有同类,格调不高。由印文内容可知此印当作于崇祯十二年(1639)或稍晚,从此印矜夸之词来看,正可见刘宇亮之为人。

综上,明代中五省地域范围新出土文人印章共计45方,如果按照晚近的行政地域区划来看,中五省的核心区域南直隶出土印章数量最多,而按照宽泛的江南地区概念来统计,其数量在全国范围内也占到三分之二以上。当然这种数量上的统计与地域归置并不一定能完全代表明代文人用印及篆刻艺术发展的地缘性归属,但作为目前所能掌握的一种统计样本,还是较为符合我们对于明代篆刻的认知的。

明代文人篆刻与用印体系是从东南部地区尤其是江南一带最先萌发勃兴的,这与江南地区经济发达、人文荟萃有着密切的关联,尤其明代中后期江南吴门、金陵地区成为当时的主要文化中心,书画家云集,更吸附了来自徽州地区的印人携艺游食,形成了印人群体的聚集效应。篆刻流派的初期特征也由之显现,应当说,明代出现的篆刻流派,并非是技法或者篆刻风格上的归拢与划分,更多是依据地域关系与印人群体之间的师承和交游。这既是中国篆刻艺术流派萌发初期的特点,也是文人篆刻在明代正式进入自觉发展的重要标志。

本文为江苏高校哲学社会科学研究项目“新出土明代文人印章及其篆刻艺术特征研究”(项目编号2017SJB0444)阶段性研究成果之一。

(作者为南京晓庄学院美术学院副教授)