于成君,王文姮,周小兰

(山东中医药大学,山东 济南 250355)

疫,《说文解字》曰:“民皆疾也。”[1]疫病“是指具有传染或流行特征而且伤亡较严重的一类疾病”[2]。中国古代与“疫”相关的概念有“疾”“瘥”“疠”“札”等多种说法。先秦着作《礼记》《吕氏春秋》《淮南子》等都提到“疫”字,却没有明确定义。隋代巢元方最早指出了疫病的传染性,“人感乖戾之气而生病,则病气转相染易,乃至灭门”[3]。唐代孙思邈的《备急千金要方》、王焘的《外台秘要》中“时气”“温病”等有相当一部分属于疫病范畴。

历史上,疫病流行多导致人口锐减。建安七子中至少有4人死于建安二十二年(217年)瘟疫,曹丕在《与吴质书中说》中言:“昔年疾疫,亲故多罹其灾,徐、陈、应、刘一时俱逝。”[4]疫病过后,建安七子几乎全部凋零,可见死亡率之高。明朝永乐六年(1408年)正月,江西建昌、抚州,福建建宁、邵武发生疫情,死者竟达“七万八千四百余人”[5]。唐朝是我国古代疫病高发期。《全唐诗》《全唐诗补编》中有300多首描写疫病或者与疫病相关的诗歌,横贯整个唐朝历史[6]。疫情发生后,政府采取一系列应对措施,降低了损失,维护了人民生命安全和社会稳定。根据郑正等[7]绘制的古代中国寿命曲线,唐代人均寿命超过65岁,在疫病最高发的贞观年间,一度超过70岁,人均寿命超过其他大部分历史朝代,这与唐代对疫病防治措施的成功有很大关联。

笔者从分析唐代疫病的流行状况切入,挖掘防疫措施,侧重从政治历史原因剖析疫病防治得失,有助于把握唐代疫病发展的全貌,汲取应对智慧。现将唐代疫病防治的相关研究综述如下。

1 唐代疫病的流行状况

从某种意义上说,人类历史就是一部疾病斗争史。于赓哲[8]在袁德领、那波利贞、马继兴的研究基础上,通过分析敦煌文献《新菩萨经》《劝善经》中的疾病恐慌,总结出威胁唐代人健康的十大疾病,排序为“疟疾”“天行病”“赤白痢”“卒病”“肿病”“生产”“血痈”“风黄病”“水痢”“赤眼”。其中,疟疾、天行病、痢疾这3种传染病可视为唐代疫病的主要种类。唐代人对这几种疾病的重视从唐开元《医疾令》中也可以找到依据。唐《医疾令》由《晋令》中《医药疾病令》演变而来,是唐代专门的医疗法规,20世纪末在宁波天一阁博物馆发现的明抄本宋《天圣令》残卷中保存唐开元《医疾令》22条,是研究唐代医疗的重要史料。根据《医疾令》20条、21条:“诸州于当土所出,有药草堪疗疾者,量差杂职、防人,随时收采,豫合伤寒、时气、疟痢、疮肿等药。部内有疾患者,随须给之。每年申省,下太常寺,量给伤寒、时气、疟痢、疮肿等药,贮库安置。”[9]227-228中央及地方医疗机构每年常备治疗疟疾、时气、痢疾药物,可见这几种疾病危害程度较大。

根据现代医学理论,传染病蔓延必须具备3个条件:传染源、传播途径、易感人群。唐代传染病频发是自然因素与人为因素合力的结果。疟疾由疟原虫经蚊虫叮咬传播;天行病主要是指具有温热病性质的急性传染病,如传染性肝炎、鼠疫、流行性乙型脑炎、伤寒等;赤白痢、水痢多指痢疾,传播途径主要是粪-口传播。竺可桢[10]将中国5 000年气候划分为4个寒冷期和4个温暖期,第3个温暖期为公元600—1000年,称为“隋唐温暖期”。根据陈高佣《中国历代天灾人祸表》[11],隋唐是中国历史上水灾比例最高时期,温暖潮湿的气候为细菌的滋生和疫病的传播创造了天然条件。同时,唐代城市的排水系统也加剧了传染病的发生。如唐代长安城排污水主要通过排污渠和渗井两种方式,排污渠大多是明沟,导致蝇虫泛滥,渗井埋于地下,污水粪便得不到处理,不仅污染渗井也污染饮用地下水。根据《酉阳杂俎》记载:“长安秋多蝇。成式尝日读《百家》五卷,颇为所忧,触睫隐字,驱不能已。”[12]韩愈也曾在《杂诗四首》中表露对长安城多蚊蝇的厌恶。“朝蝇不须驱,暮蚊不可拍。”[13]唐代城市的排水系统为疫病的爆发提供了温床。除此之外,地理因素、人口增长、社会动荡、医疗资源匮乏等也是唐代疫病蔓延的重要因素。

笔者参照《中国传染病史料》[14],结合《旧唐书》《新唐书》寻找出唐代约290年历史中48次疫病流行记录,疫病在时间上分布规律如图1,在空间上分布如图2。唐代疫病约每6年发生一次,集中于3个时期:唐太宗(初唐),唐德宗(中唐),唐僖宗、唐哲宗(晚唐)。盛唐时期疫病较少,这与本时段经济发展、社会稳定、政策开明有很大关系。疫病的发生频率,南方高于北方,气候是重要因素。

图1 唐代疫病在时间上分布规律

图2 唐代疫病在空间上分布规律

2 唐代对疫病的防治措施

2.1 建立相对完备的医疗体系 唐代从中央到地方设立了当时世界上最完备、发达的医疗机构之一,医疗机构负有医疗救助职责,在应对全国或地方性疫病中发挥主要作用。

根据《唐六典》《医疾令》,唐代中央医疗机构包括殿中省所属尚药局、太子东宫所属药藏局、太常寺所属太医署及翰林院医术待诏。其中,尚药局、药藏局、翰林医官主要为皇室和官僚机构服务,不负责平民救治,太医署负责全国医政和医学教育,服务对象除文武百官外还包括军队和普通民众。《医疾令》规定:“诸行军及作役之处,五百人以上,太常给医师一人。五千人以上给二人。自此以上,率五千人加一人。”[9]225在隋唐史上,军队是疫病高发地带,隋代两次大的军事行动都因疫病告败。文帝开皇十八年(598年),三十万大军伐高句丽,“遇疾疫而旋,死者十八九”[15]。炀帝大业七年(611年)征高句丽,因大水后军队疾疫而败。有学者[16]研究表明,吐蕃军队主动发起对唐朝的进攻都要避开夏季,以防瘟疫。给军队配备专业医师起到一定防治疫病作用。《医疾令》同时规定,太医署要到民间巡疗,“诸医、针师,医监、医正量其所能,有病之处,遣为救疗”[10]220。还要定期调配储备药物以防治民众传染病,“诸太医署,每岁常合伤寒、时气疟痢、伤中金创之药,以备人之疾病者”[17]。

地方医疗机构包括各州设置的医学博士、助教及医学生,甚至在边远的敦煌(沙洲)也置医,根据敦煌遗书《沙洲都督府图经》残卷(P·2005)记载:“医学,右在州学院内,于北墙别构房宇安置。”[18]地方医疗机构服务于地方百姓和驻军,并参加巡疗,同时采配药物供给患者,“诸州于当土所出,有药草堪疗疾者,量差杂役职、防人,随时收采,豫合伤寒、时气、疟痢、疮肿等药,内部百姓有疾患者,随需给之”[9]22。唐代同时通过法律保障其医疗制度,《唐律》对御医合和御药,医官救治不及或者救治致死的判刑都有明确规定。

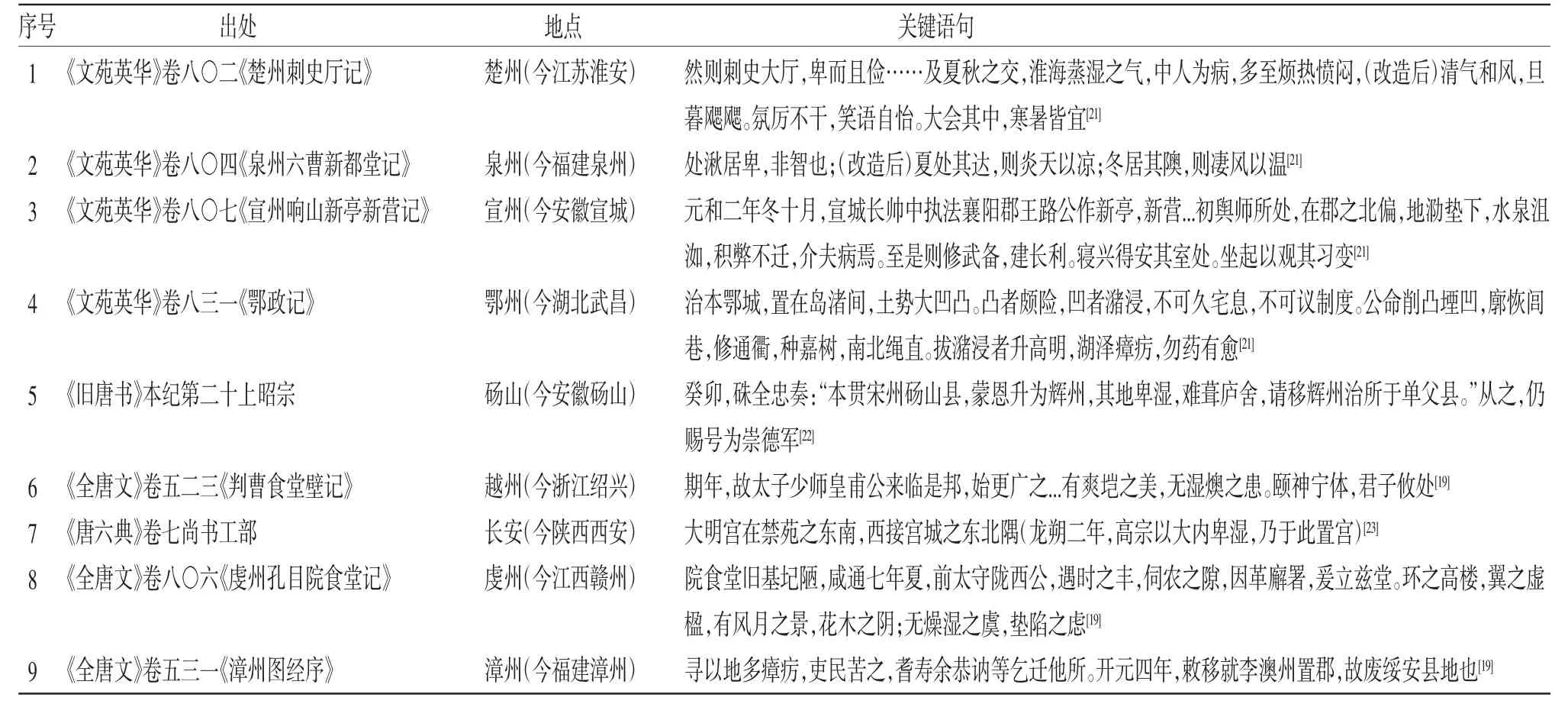

2.2 避湿与城市布局修正 《黄帝内经》将风、寒、暑、湿、燥、火称为“六淫”,认为是致病外感病因。唐代人虽不知疟原虫致疟,细菌致痢疾,但却凭直觉意识到潮湿环境致病从而对“卑湿”环境保持警觉。根据笔者统计,《全唐文》相关记载有19处,如:“虽优闲而适性,终卑湿而伤生”[19](《祭崔相公文》);“卑湿生疾,衰迟鲜欢”[19](《谢窦相公启》);“而地接吴楚,气候卑湿,因之痁疠,辞以疾归”[19](《泗州刺史李君神道碑》)。孙思邈在《千金要方》中对世人远离卑湿的警告比比皆是。如“不避风湿”会“暴竭精液”[20]3,或告诫“腰背痛者皆是肾气虚弱,卧冷湿当风所得也”[20]594,气痔也与卑湿有关,“又无痔有气痔,寒温劳湿即发”[20]7725。从医家到民众的这种“避湿”疫病观深深影响了唐代的城市改造。现将唐代的部分城市改造整理列表如下。

可以看出,唐代由于避湿导致的城市改造较频繁,主要有3种手段:整体搬迁(表中序号5、7、9),局部改造(表中序号3、4),个体建筑改造(表中序号1、2、6、8)。几乎都发生于潮湿的南方,多处明确指出是为了防“瘴疠”(表中序号4、9)。几乎都指出避湿气有利于身体健康。远离或者消除死水可有效降低疫病发病率是唐代人凭借实践经验获得的举措。

2.3 隔离与病坊救助 中国隔离治疫的传统由来已久,政府层面的隔离治疫肇始于秦汉时期、发展于西晋时期、繁盛于两宋时期、国际化于近现代[24]。唐代病坊由收治麻风病的“疠人坊”演变而来,至唐末都沿置不辍,在古代隔离治疫的历史上占有承前启后的重要地位。

根据睡虎地出土的秦简《法律答问》,疠病患者或者被送往“疠所”,或被“定杀”[25]。可见早于公元前三世纪,官方就设置独立场所收容隔离传染病患者。汉平帝元始二年(公元2年),“民疾疫者,舍空邸第,为置医药”[26],集中医治疫患,这时政府主动治疫已与早期被动避疫有所不同。

设坊隔离是佛教发展的产物,在寺院医学兴盛的唐代极为普遍。唐初,“疠人坊”的运营相对独立,唐代僧人道宣曾提到太宗时期释智岩曾住在石头城下疠人坊,“吮脓洗濯,无所不为,永徽五年二月二十七日,终于疠所”[27],这是关于疫病护理的最早记载。武则天时期加强了对宗教的管理,病坊开始实行官督寺办,“悲田养病,从长安以来,置使专知”[28],唐玄宗时期,病坊收容范围扩大,乞丐也纳入其中,“禁京城丐者,置病坊以察之”[29],病坊由单纯的医疗救助机构变成综合性慈善组织。唐武宗时期,由于采取灭佛政策,病坊受到沉重打击,会昌五年(845年),李德裕上奏《论两京及诸道悲田坊状》,恢复了管督寺办模式,病坊改为“养病坊”。至唐末,咸通八年(867年),《疾愈推恩敕》颁布,病坊制度仍在运行。病坊制度横跨整个唐代,虽设置初衷是统治者稳固统治,也有诸多隐患,但在防治疫病传染、救助弱势群体、维护社会稳定上发挥了不可替代的作用。

2.4 环境保护与公共卫生事业 公共卫生是人类作为群体为预防疾病、提高健康水平、延长公众寿命所采取的有组织措施。面对传染性疾病的挑战,唐代初步发展了公共卫生事业。

重视环境保护可以有效阻断疫病。唐代统治者非常重视对自然资源的保护,唐法律规定“非时烧田野者,笞五十”“占固山野陂湖之利者,杖六十”[30]。绿化环境也可以改善公共卫生条件。唐都长安大明宫、太极宫、兴庆宫建有大片皇家园林,城市主干道种有槐树、榆树,时有果树,并设管理机构负责长安城及京畿地区的绿化,“郎中、员外郎之职,掌京城街巷种植,泽苑囿,草木薪炭,供顿田猎之事。凡采捕渔猎,必以其时”[22]。

对于粪便等生活垃圾的处理,唐代沿用中国古代发达的追肥技术维持城市与农村的良性循环,设金吾卫管理城市街容渠道,在此种模式下,粪便成为商品,回收处理粪便成为职业。根据《朝野佥载》记载:“长安富民罗会,以剔粪为业……会世副其业,家财巨万。”[31]在利益的驱使下,粪便贸易兴盛,客观上使城市卫生得到维护。政府对于随意倾倒垃圾导致污染也明令禁止,“其穿垣出秽污者,杖六十”,“主司不禁,与同罪”[31]。

表1 相关文献记载的唐代城市改造

另外,唐代政府和医家也注重医疗知识的推广。开元十一年(723年),唐玄宗将自己撰集的《广剂方》五卷颁行天下,贞元十二年(796年),唐德宗将他亲撰的《广利方》五卷颁于州府,宪宗(806—821年)时将此药方榜示于各地交通要道以晓谕百姓。孙思邈的《备急千金要方》收录或创立36首“辟疫气”“辟温疫气”等预防疫病的处方,《千金翼方》“杂方附”中收载6首防治疫病方药。唐五代时期医疗词以《兵要望江南·人药方》《定风波》为代表合计19首,有学者[32]考证,作者应为经验丰富的医家,代表了一种面向世俗大众的传播渠道。

3 “ 德治”抗疫的利与弊

唐朝是中国古代三教并行的大一统王朝,但实际上儒家学说仍是统治者奉为正统的治国理论。儒家认为“人治”是治国核心,“德治”是实现“人治”的主要手段,即社会选贤举能且赋予他们决断事务的最终权力,主张在社会治理上,君主施德行仁,选贤能官吏施德治,以上率下,使民心悦而诚服。应对传染性疾病这种社会灾害,“德行”也被作为主要抵御手段,士大夫们坚信德行可使疫不相染。“疵疠不作,灾不胜德也。”[19](《唐故洪州刺史张公遗爱碑》)“疠能祸人,是必有知也。既有知,奚不效神为聪明正直,不加祟于君子焉。”[19](《祝疟疠文》)

抗疫成功的关键便是君贤臣能。因此在疫病暴发频率最高的初唐贞观时期,波及范围却较小,人口寿命最高,人民生产生活基本上是安居乐业的状态。贞观年间共发生9次大疫,贞观十年(636年)至二十二年(648年)间就发生了6次,根据《册府元龟》卷147[33]记载,太宗每次都下令遣医赈灾。

“德治”的弊端也是显而易见的。权力的高度私有化和权力靠更高权力制约导致权力滥用。唐代中央医疗机构是服务皇室和官僚的,顶级的医疗资源和人才都集中于此,地方医疗机构编制小、水平低。面对疫病,民众往往抱侥幸心理,迷信神秘化的庸医——福医、时医,民间闾阎医人往往医巫并施,这对医人水平提高及应对疫病是巨大障碍。如白居易被贬通州曾感叹“人稀地僻医巫少,夏旱秋霖瘴疟多”[13](《得微之到官后书备知通州之事怅然有感因成四章》),《唐阙史》“梦神医病者”条记载居新昌里者,患时疫,其母“遍访医巫”[34]。

唐代治国实质上是“人治”,虽有法律制度,但只对民不对君,是否公正取决于统治者思想素质和个人意愿。唐开元年间秦岭北已是“近山无巨材”。根据王力[35]考证,唐代以前,河西走廊戈壁滩都还有茂密的原始森林,唐代以后河西走廊的生态遭到破坏。这与唐代统治者大兴土木营造宫室别苑有很大关系,而唐灭亡后长安城遭到毁灭,历史上再也没有成为首都。另外,唐代应对疫病的措施许多是被动而为之,城市改造存在“先污染,后治理”的隐患,医疗慈善机构也是以安定社会、维护统治为初衷,范围较小,未使京畿外的更多民众受益。

4 讨 论

在“德治”的背景下,德行最高境界的王化之气和忠君爱国的正气都可抵御疫病。一国之君、一郡之长、一家之主,有德行则庇佑全境,无德行则疫病蔓延。虽然唐人对传染性疾病的认识有不科学之处,但在君贤臣能的“德治”下,凭借经验的积累,许多成果都是值得我们学习的,主要包括以下几方面:(1)以法治疫,形成疫病应对机制和预警机制。《唐律》《唐六典》《医疾令》为唐代医疗体系的形成提供了律法基础。(2)统治者主动作为,多措并举抵抗疫病。唐代统治者太宗、文宗、中宗等多施行积极抗疫政策,疫灾中多采取开仓放粮、遣医施药、设坊隔离等措施,从上述贞观疫情可见,疫灾多控制在三至五州之间,人民生命财产受损失较少。(3)强调环境保护和公共卫生,从源头防止疫病发生。唐代的环保立法和慈善事业的发展都是中国历史发展不容忽视的重要事件。(4)重视医学知识宣传教育,破除迷信。太医署作为医学教育机构培养了大量医药人才,士大夫阶层如孙思邈、王焘等是医药文化传播的骨干力量。

在唐代疫病防治的基础上,后世中医在病因、防变、治疗、预后上对疫病的认识逐步走向科学。宋代设立太医局、方剂局、惠民局等医疗机构,以政府为主导及时防治,缩小了疫病的流行范围。金元时期,以金元四大家为首的医家学术争鸣,丰富了中医防疫治疫体系。明清时期政府设立了一整套医官选拔和考核制度,在吴又可、戴天章等医家的努力下,疫病逐渐从伤寒的体系中脱离出来,形成了完整的瘟疫学理论体系。在近代以前,中医在疫病防治上一直发挥着主流作用。中华人民共和国成立以来,尤其是新型冠状病毒感染(COVID-19)疫情的治疗当中,中医药发挥优势,在早期干预、降低危重症患者死亡率、促进康复治疗方面获得了国内外广泛认可。

当前国内已优化调整防疫政策,但疫情尚未结束,抗疫依然在路上。中国传统医药根植于古代政治、经济、文化潮流之中,是打开中华文明宝库的钥匙。发掘中医药历史文化的当代价值,对科学精准、因时因势施策具有重要参考价值。在借鉴古人经验基础上,随着认知能力的提高和医疗技术的改善,传染性疾病有望得到有效控制。