时代中凝固的浪

2001年7月13日,北京申奥成功,一股新世纪浪潮随电视新闻直播蔓延全国,饱含期冀与热情,似乎人只要置身其中即可获得能量。

二十多年后,作家周嘉宁在新书《浪的景观》的沙龙和采访中,依然回味着2001年那个夏天的夜晚。19岁的她和朋友从上海到北京玩。当电视中时任国际奥委会主席萨马兰奇宣布北京为2008年奥运会举办城市时,朋友拉着她冲出地坛的招待所,跳上一辆出租车,赶往天安门广场庆祝。街上人潮涌动,从五道口骑车来的学生带着横幅,朝迎面走来的陌生人微笑。空公交车停在路边,大家爬上车顶,唱起《国际歌》和罗大佑的《恋曲1990》。她和朋友在天安门广场待了一整夜,直到第二天清晨升国旗。

这个充满奇遇的夏夜,在周嘉宁的记忆中凝成了一个关键性瞬间,“它是我成年以后作为一个独立的人存在于这个世界上,用自己的世界观去看待事物的起点。”而这个有点梦幻的成年开场,曾让周嘉宁以为人生将会一直这样,被集体性的快乐包裹着。

35岁时,周嘉宁把这股强烈的震动写进了小说《了不起的夏天》。实习生秦跟师傅去北京出差,中午收工,接着逛北海公园,吃炒肝、卤煮,晚上在电视前看申奥揭晓的直播。秦以为那天全国人都守在电视机前,“那种紧张和期待都是今后再不可复制的朴素,甚至纯洁。”小说中,他们也在天安门前狂欢了一整夜,第二天再坐卧铺离开。

人们四散,师傅请假去了云南山中的庙宇,再离职去俄罗斯;秦接替师傅的工作,成为主任、部门主管、地区主管。故事始于两人几年后的重逢。他们在小饭馆里喝黄酒,师傅谈起他前几天在圣彼得堡遇到的大雪,以及2001年在北京那个了不起的夏天——

“你有没有一种感觉,在奥运会之后,世界将会变得更不一样?”师傅喝了一口酒,秦也是。

“是好的还是坏的?”

“是变得更坚固,非常的坚固。”

“我们小时候从一个比较低迷的时期开始,一直在经历向上的过程,自然会觉得会有更好的事情发生,会有庞大的快乐在等待你。”2022年,40岁的周嘉宁在播客《螺丝在拧紧》中说。当成熟的经验覆盖了天真的期待,那些早已退去的时代热潮,在人们心中究竟化成了什幺?

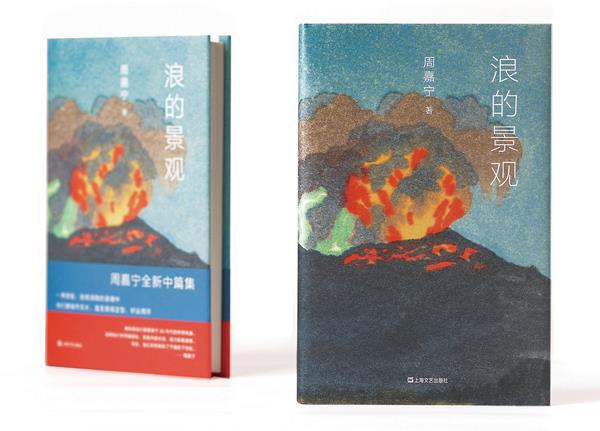

2022年夏天,周嘉宁出版新书《浪的景观》,收录了她从2019年起创作的三篇中篇小说,故事都发生在上世纪90年代到2010年之间:《再见日食》是日本作家满岛拓在20年后重回美国小镇,与青年时代的旧友重逢;《浪的景观》是试图成为新世纪弄潮儿的“我”和朋友做服装生意,又被时代大潮席卷而去;《明日派对》则由午夜电台连接起一群年轻人的友谊,小说中的角色遍历上海、南京、北京,他们乘坐的皮划艇沿上海的苏州河滑行,河道变化也承载着城市与时代的变化。

2022年底,周嘉宁作为嘉宾,参加她的老师张新颖的新书《不任性的灵魂》的分享沙龙。书中,张新颖不关注天才的任性飞扬,而是写T·S·艾略特、以赛亚·柏林、博尔赫斯等名家如何认识自我的有限、容忍现实的琐碎。“我脑海里有非常具体的几个人,我的写作某种程度上是为他们而写的,我的力量也来自于他们给我的影子一样的反馈。”周嘉宁每次读张新颖的书时,“会感到鼓舞。”

在沙龙现场,学者张新颖表示,《浪的景观》是他在2022年读到的最喜欢的小说集,没有之一。

2015年,周嘉宁出版长篇小说《密林中》。张新颖在序言中评价,她“似乎一直深陷在她这一代人的经验里面”。“读她的文字,会强烈地感受到文字和个人之间的关系。这种关系,才是写作发生、进行和持续的理由。”

和许多从“新概念作文大赛”出道的作者一样,周嘉宁在很长时间里被批评称困于个人经验。从19岁到40岁,当很多同辈早已不再写作,她依然充满耐心和坚韧地在小说中开拓。在新小说集《浪的景观》中,作者似乎在探讨,人们在时代浪潮中精神空间的崩塌与重建,如同“21世纪初的时间考古”。

评论家金理和周嘉宁相识多年。《浪的景观》中的三篇作品发表于文学杂志时,他就追着读完了。在2018年以前,金理很难把周嘉宁和其他青春文学作家分辨开,“与世界格格不入的文艺青年形象”经常在他们笔下出现。“但等到《基本美》出版后就令我蛮吃惊的,到了《浪的景观》,我觉得作家可以说是转型成功了。”金理说。

“从《基本美》开始,文艺青年好像落到现实世界中,与很烦冗的琐事产生拉锯和撕扯。这一定会损耗心力,然而当青年同世界接触,也是现实可能发生改变的开始。”他说。

天真与经验

2016年冬天,周嘉宁结束了在爱荷华的国际写作项目,乘机返回上海。在纽约的机场,她重新整理了微信。她觉得过去的世界不该再存在了,“想去重新建设一个新的世界。”

在爱荷华大学的三个月里,她认识了三十几个非英语母语的写作者,他们来自非洲、南美洲、中东欧等地区。他们住在一栋像大学宿舍楼的简陋宾馆,一起吃饭、上课、参加工作坊,又一起去华盛顿、新奥尔良以及纽约。这群带着不同国家和时代烙印的人聚在一起,彼此用英语交流。

“有很多矛盾和误解,也有很多共鸣。”她说,比如很多人都喜欢波拉尼奥和大卫·华莱士,都“争先恐后地表现出对村上春树的蔑视”,都听着鲍勃·迪伦的歌长大。只是在长达三个月的集体生活中,这些表面上的文学同好,常常伴随着更深层的文化冲突,周嘉宁进一步感受到“世界的构成非常复杂”,想重新认识它。 周嘉宁觉得这三个月“开心到不可思议”,具体的人和事却难以想起,在以这段经历为原型创作的小说《再见日食》里“变成了某种像空气一样的东西”。她写下了那种“留存下来的氛围”。故事从1995年横跨到2010年代,日本作家拓在20年后重返佩奥尼亚小镇,那是他青年时代参加驻地项目的地方。他到此追悼刚刚去世的项目主理人乌卡,与旧友重逢。而曾经的亲密同伴、中国女孩泉已经杳无音讯,只留存在众人的记忆里。

金理评价,《浪的景观》是在“向一个混乱无序中又生机勃发、边角毛茸茸还未被修建平整的时代致敬”。他注意到,三篇小说里都有“秘密花园”意象:主人公们在独属于自己的秘密园地里有过美好的时光,但他们依然有“从中返身出去再面对变动的现实的力量”。走出玫瑰色的梦之后,他们被撞得伤痕累累,但作者并没有用成熟去否定天真,“她告诉读者,青年迈向新世界时怀抱的乐观期待,永远是美好的。这就像钻石,作者把复杂的面向交织在一起,既写经验也写天真,但这几个面向都是好的,并没有相互否定。”金理说。

天真与经验的关系,也映现在周嘉宁的写作经历中。写完《基本美》后,她觉得获得了自己想要的语言,可以用自己真正的声音去叙事了。“之前我是在一个比较嘈杂的状态里,要更大声地说话,自己才能听到,但那未必是我自己的声音。体现在写作中就是有时会用力过猛,做了各种尝试,去寻找更合适的语言。”

从2016年写《基本美》中的一系列故事开始,周嘉宁的写作“非常慢,也非常痛苦”。第一天写出两千字,第二天又因不满意而删掉,然后再重写,每天都觉得很折磨。这像是一种“很缓慢的化学反应”。

作为职业作家,周嘉宁常年都保持着简单而规律的生活——翻译、写小说、运动,这几年新添了跳舞。2015年前,她还会为一些媒体写稿件,这几年已很少再接其他工作。作为相熟二十多年的好友,作家张悦然觉得周嘉宁是全心全意投入工作的人,“她做翻译、做许多运动,用很多方式约束自己,抵消自由职业者身上的惰性。这些为达到职业性要求所做的努力,都让她更专注、有秩序。”

尽管17岁时就因“新概念”而出名,19岁就出版了自己的第一本小说,但周嘉宁认为自己真正开始写作是在2008年前后。那时,她给《收获》杂志投了一篇短篇小说,结果被退稿。但主编程永新和她一起讨论、修改这篇小说,最终发表了。周嘉宁觉得从这之后才“比较清晰地知道写作是什幺”。

回想“新概念”后的10年,“好像出了许多书,但很荒唐。”她说,最初几乎没有编辑指出她作品中的问题。这似乎也是这一批写作者共同面临的情况——他们在年少时成名,接着在野生出版与文学选秀年代的浪潮中获得出版机会,作品被接二连三地出版,成为“文学偶像”。

2003年,周嘉宁出版小说《陶城里的武士四四》,该书的编辑在这本书出版后和她,说不知道她到底想表达什幺。“可是你既然看不懂,为什幺要出版呢?为什幺我们之间没有任何的交流?”现在,在周嘉宁家的书架上,只摆了自己最新的一本书,她不愿再提起早年的作品,甚至不愿放进简历里。

“我不觉得最早做这些书的编辑认可我身上的任何闪光点,或者说文学才华。文学本身对他们来说可能只是流程一样的出版过程。”在接下来的写作中,她认为自己花了很多力气去弥合少年成名及出版带来的种种伤害和认知偏差。

“在2008年,我其实是一个刚刚开始发表小说的人,但同时又承接了之前那10年自己都不知道是什幺的写作经历,有了一种疲惫感。”这种焦虑和沮丧一直延伸到2014年,周嘉宁写完长篇小说《密林中》之后。这部作品的出版过程并不顺利,当时也听到很多批评的声音。但青年作家、批评家黄德海鼓励她:“你已经站在你想要描述的虚构世界里了。不管你现在做得好不好,你已经站在那里了。”

等到《基本美》和《浪的景观》时,周嘉宁不再想控制笔下人物的命运了,小说家和小说人物的关系变得更平等。“人物自己也在生长。一个小说写完了,他们还可以在虚构的世界继续存在,可以作出其他的选择,也延续他们之间的命运。我当然也会给他们困境,但重要的是也给他们很多选择和出口。”

一代人的好运和失落

2007年夏末,周嘉宁从复旦大学中文系当代文学专业硕士毕业,告别了上海的朋友,放弃了一份有可能转正的杂志工作,只身来到北京。一年后,她与同为作家的好友张悦然创办了《鲤》书系。这本杂志书在2009至2020年间保持了每年一到两期的发行频率。 “那时候的北京不只是对我,对其他地方的年轻人都很有吸引力。全国各地的还有外国的人都在那时候到了北京。”周嘉宁在播客《螺丝在拧紧》里说。“当时的社会气息对年轻人很宽容,你觉得有很多希望,有很多事情可以去做。”

她和张悦然相识于千禧年盛行的BBS论坛。彼时,张悦然还在新加坡上学,她们会第一时间交换彼此写的东西,也经常聊通宵,聊文学,也聊化妆、聊日常琐事。“论坛时代不像现在这样各个行业之间存在着壁垒,好像写作的人和做音乐的、画画的都产生了隔阂。那时大家对整个文化现象都很感兴趣,很强烈地希望别人了解自己,也想要了解别人。”

周嘉宁觉得自己这一代人的成长处在一股“强烈的上升气流”中。城市从无到有,互联网、地铁、星巴克,这些如今在城市中常见的东西逐渐从生活中长出来,而旧有的部分不留痕迹地崩解。在她的记忆里,整个1990年代上海都是一块庞大的工地。她的小学变成了一幢五星级酒店,中学则成了自然博物馆新址。光华楼在她到复旦上学那年动工,一直建到她读研究生一年级,取代了原来的操场。校门口在造中环,邯郸路被挖得一塌糊涂。世纪初她在《东方早报》实习时跑过复兴路隧道的施工现场。地下没有完全贯通,只能走到黄浦江的一半。

2021年3月,周嘉宁在上海看了摄影展《穿城而过》,其中有摄影师许海峰20年间拍摄的淞沪铁路沿线。1990年代,铁轨周围有很多自建房,私人生活也延展到了室外,居民在废弃的铁轨上乘凉、择菜、晒被子。看到照片时,周嘉宁意识到自己很早就见过这条轨道。有一段铁路经过复旦北区宿舍阳台下面,半夜里有时她能听到货车碾轧铁轨的声音。如果碰上火车经过,赶着上早课的她会被路障拦下,直至火车缓慢地穿过路口。

在那场展览的开幕式上,作为分享嘉宾的周嘉宁说:“我这一代人的精神面貌,没有建立在一个完整、清洁、有序的城市中,而是在一个混乱的缺乏制度、充满裂缝的时代里。”这种茫然的流动也展现在她的作品里。她笔下的青年大多无所事事,游荡在都市丛林里,混迹于酒吧、乐队现场、地下文学论坛和咖啡馆,在庞大的缝隙中搭建自己的秘密基地。这些年轻人像是早春的树,清俊,与繁琐的生活没有太多羁绊,显得挺拔又有点单薄。

周嘉宁觉得她出生长大的上海,直到2010年整个城市的现代化形状才逐渐确定下来,而世界与社会的规则也变得愈发牢固,这群青年在憧憬和失落、振作和消沉的缝隙中。“你觉得世界欺骗了80后、90后这几代人吗?”她常常收到这样的提问。“但是,这些基础建设的东西都是骗人的吗?好像也不是。它是很具体的改变,当中肯定有好的部分,又不是一个彻底的骗局。”周嘉宁说。

《鲤》书系的最近一期停留在2020年1月,主题是《我去二〇〇〇年》。简介里写着“在世界正准备去往2020年的时刻,我们潜入上世纪90年代的回忆,这也是‘80后’作家们给予逐渐远去的少年时代的一次集体性省察,试图共同追溯当时的经验如何影响了现在的自己。”

张悦然觉得,这些年她们身上都有了明显的变化,从关注自我与内在到对外部世界有了更多专注,“嘉宁在写作职业性方面坚持和锤炼,对时代和社会也有了更多讨论的热情。”最初接触周嘉宁时,张悦然觉得她在别人心目中似乎是很典型的文艺青年的形象。“但嘉宁的疏离,其实是她的性格的一部分。而且我觉得很奇怪的一点是,我从来没有看到在她身上发生过那种巨大迅速的变化,更像是日积月累后的悄然变化,她身上的变化都是比较缓慢的。”

在二十多年的相识中,张悦然认为周嘉宁身上的延续性与贯穿性的品质会更多,“在她身上延续的东西更强劲,我想这也是为什幺,她在这个时代,还可以这幺多年持之以恒地做一件事,就是写作。”

在张悦然看来,这种贯穿性也体现在周嘉宁在写作中对人的精神空间的持续关注。《浪的景观》被注释为时代景观,但也是人的精神空间的景观,“她比较成熟时期的这些小说,我都看成是将人的精神世界外化的过程,我觉得她的这种努力非常难得。她身上的坚韧和恒久、持续关注的耐力非常大,否则人非常容易被世俗的世界击垮,失去精神上的魅力。她总是用特别大强度去关注人的精神变化,关注精神世界的坍塌和重建。我们其实还是在不断强调文学和外部现实产生更多的关系,与此同时,我们很多时候就没有办法对人的精神世界进行更深和更持久的探索,但是嘉宁一直在做这件事。”

在《浪的景观》中,张悦然很喜欢《再见日食》这篇,她也去过美国爱荷华的项目。小说中,日本作家拓参加这个国际交流项目后,从日文改用英文写作,是为了让少年时相遇的这些朋友们能读懂他的小说,“尤其是小说里刻画的陨落的天才少女形象,我觉得她可能也隐喻着我们那一代人,曾经的那一代有点像是被淘汰的机器人。我读的时候,其实还是蛮伤感的。”

了不起的夏天

“我和朋友们曾置身于90年代的热带风暴。我用自行车带着朋友,笔直冲进水泊,奋力踩着踏板。而后,我们共同来到了干燥的下世纪。”在《浪的景观》的书封上,周嘉宁写道。

这本书的写作横跨了新冠疫情三年。三年里她在苏州河的同一片区域反复步行,“从北岸到南岸,再从南岸走回来,观看水、植物和鸟。”她说,“我只是花了很多时间记录和描写各种形态的浪,水的阴影与分界线。”

2022年春天,周嘉宁在上海经历了封控。樱花开了又落,闷热的梅雨季后是灼辣的伏旱。直至8月底《浪的景观》出版。这个夏天,她回到北京,见了一位画漫画的朋友,朋友往年是几年画十多页,而在新冠疫情封控的两个月画了一百多页。朋友说:“我可能活不过这个时代,但我希望自己的作品能活过这个时代。”

“不管是在小说世界还是在现实生活中,我都觉得要去做些什幺。”周嘉宁想让自己小说中的人物动起来。她走遍了长江三角洲流域,驾驶货车沿着公路来到华北平原,飞到偏僻的异国他乡。而谈及未来的写作计划,她说自己正在准备一个需要做采访的长篇小说。已经陆陆续续采访了一些人,心里的故事变了好几个版本,目前终于到“可以写的时候了”。

写作最焦虑的那几年或许已经过去了。在小说中,周嘉宁更小心地对待笔下的人物,给他们提供保护。“不要利用你的人物来实现叙事的目的。他们可以走向不同的通道和出路,而不是被你困在一个地方。”到40岁,经验与天真并轨,而她笔下的主人公们也经受住现实世界真实和残酷的考验——“他们趟过一小段柔软的淤泥。那里埋着易拉罐、硬币、树叶和死去的鸟,直到终于踩到结实的地面。”

金理在电话里谈起《再见日食》中一个打动他的片段:“棒球少年们坐着巴士,沿东海岸一路去往纽约,经过一片水域,巴士像是行驶在海里,也像是银河铁道列车,有银白的河滩、三角形的黑鸟、巨大的月亮、同行的朋友,以及即将到来的新大陆。”

那个了不起的夏天在周嘉宁的写作中以不同形式被擦亮。2001年暑假,在整个晚上的奇遇和期冀中,19岁的她和朋友在广场上,和所有人一起等待太阳升起。那时她还不知道,她将让这变成一个永恒的夜晚。