朱雪婷

《聊斋志异》中的爱情故事,是在民间故事的基础上进行想象与渲染,一扫以往鬼怪故事诡异阴冷的风格而变得鲜活饱满、情趣盎然,充满对人间至情至爱的追寻与歌咏,也饱含落魄文人蒲松龄对社会秩序的低叹与抗诉。

爱情是人类的一种美好情感。然而,在文学作品中,爱情却是一个凝聚了历史文化与意识形态的概念。有关“爱情”的文学作品,在宏观上映照着历史背景与时代风物,在微观上则呈现出作者的社会身份与审美情思。

爱情的底色:《聊斋志异》的爱情观

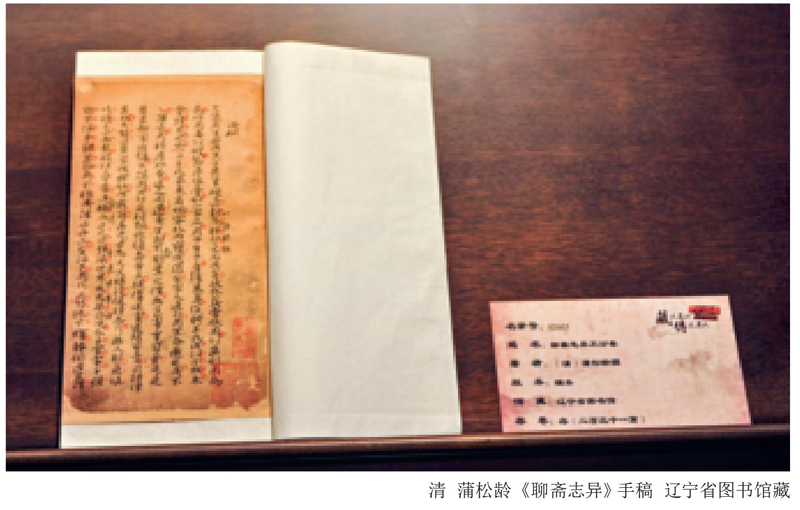

清代蒲松龄在其着作《聊斋志异》中以“异史氏曰”的方式来评点书中人物的爱情,后人可从其中一窥其爱情观念,这也是后世探索蒲松龄精神世界的方式。

在狐魅花妖与书生公子的爱情故事中,纵使这些狐魅花妖始终坚贞不渝,故事也并非全是花好月圆的美满结局,只因薄情人将真心实意抛掷于落花流水之中。如《画皮》中的王生因美色而被蛊惑,在发妻与情人之间辗转,将人类情感中的犹疑和挣扎体现得淋漓尽致。又如《阿宝》中对垂涎于阿宝美貌却未曾付出真心与行动的市井众人的描写,正是人间凡夫俗子面对美好爱情时吝啬付出却一味苛求的真实写照。蒲松龄从不回避和否认人在面对爱情时的欲望与贪念,正是因为有了这些贪嗔痴念,才生发出《聊斋志异》中各有千秋的爱情故事。

蒲松龄借《嘉平公子》中的鬼女之言,写尽了多少因欲望而生灭的情感:“君欲得美女子,妾欲得美丈夫。各遂所愿足矣,人鬼何论焉?”有些相遇,没有真挚的感情交融,更没有珍贵的灵魂投契,只是互相贪恋美色和风流。正如几十年年后曹雪芹《红楼梦》中警幻仙子对宝玉的警言:“淫虽一理,意则有别。如世之好淫者,不过悦容貌,喜歌舞,调笑无厌,云雨无时,恨不能尽天下之美女供我片时之趣兴,此皆皮肤淫滥之蠢物耳。”

当然,蒲松龄对那种“悦容貌,喜歌舞,调笑无厌”的爱情弃如敝履,而追求灵魂真正相互唱和的美妙至情。在《画皮》中,蒲松龄对因美色而丧命的王生极尽讽刺:“愚哉世人!明明妖也,而以为美。”《瑞云》中,当瑞云貌若天仙时,众人趋之若鹜,而当瑞云容貌损毁时,贺生却拒绝再娶,反而因与她诗酒唱和而产生了更加炽热深切的情感。最终上天恢复了瑞云的美貌,以酬答贺生的真诚爱情。蒲松龄正是借贺生这一形象来表明心迹:“穷踧之士,惟有痴情可献知己。”

《聊斋志异》的爱情故事中,男性与女性在主从地位与爱情性格上是迥然不同、相互映射的。作者对于男女两性的形象塑造也是有所偏倚的,他潜意识地将主体地位与宰制权力赋予男性,却将更多的爱惜与同情赋予女性。

救助与陪伴是聊斋爱情故事中的重要母题,牵动着男女主角的爱情进展。女性作为鬼魅,对于男性的帮助往往是为其圆满家室、诞育子嗣,起到一种配属性的作用。男性对于女性的救助却往往是改变命运的。如《倩女幽魂》中的宁采臣和聂小倩,女性得到帮助,故能摆脱邪恶力量的控制而重获新生。

然而,虽然男性角色在社会秩序中的地位高于女性,但在艺术审美中的地位却逊于女性。总体而言,男性的艺术形象比较单薄、脸谱化,游走于痴情淳朴与薄情寡义之两端,远不如女性群像之丰富。在对待爱情的主动性与执着度方面,男性更是远逊于女性。聊斋爱情中的女性角色只凭倾慕就可以破门而入,勇敢示爱,洋溢着真挚热烈的生命力。

爱情的双面:“无我”与“自我”

在《聊斋志异》风采各异的爱情故事里,女性对待爱情的不同方式,展现了她们各自的智慧才情与气度风貌,也暗喻着她们乃至作者对爱情的思考与精神追求。在这其中,女性角色展现了两种迥异的爱情姿态—“无我”与“自我”。

在有些爱情故事中,女性的意志往往坚如磐石,能抵抗一切磨难,却又可以柔韧如蒲丝,持续漫漫岁月。她们可以为男性殚精竭虑,只为奉献自己的满腔爱意。《花姑子》中的花姑子有情于安幼舆,先是两次求取医经救治安幼舆,而后又不惜耗尽自身修为与蛇精殊死搏斗,最终在安幼舆劫后重生时却独自“流涕而去”。蒲松龄也不禁赞叹道:“至于花姑,始而寄慧于憨,终而寄情于恝。乃知憨者慧之极,恝者情之至也。仙乎,仙乎!”

女性也可以为融入男性的人类生活而放弃自己的妖精天性以迎合人类世界的规则秩序,继而慢慢转变成人类社会所认可的、宜室宜家的家庭女性形象。狐妖婴宁之前生活在山林之中,天真烂漫,常常“笑极不能俯仰”,却又“狂而不损其媚”。当选择与爱人生活在人间之后,她为了爱情甘愿接受世俗的规训,最后“竟不复笑”,成了一个温婉内敛的深闺妇人。

女性甚至可以为了让爱人生活美满而宁愿与爱人相忘于岁月。狐妖小翠为化解爱人他日之思,含笑焚烧了自己仅存的一幅小像,让爱人元丰无物以寄哀思。辛十四娘为了让爱人彻底忘掉自己,竟愿意舍弃美貌变得“黯黑如村妪”。宦娘“为君蓄良偶,可从此别”,在见证爱人的美满姻缘后,独自怅然离去。这些爱情故事皆体现了女性在爱情中“无我”的一面。

而在有些爱情故事中,女性又展现了追求“自我”的精神。花妖鬼狐幻化的女性生长于山河湖野,没有“妇德、妇言、妇容、妇功”的束缚,自然也没有封建闺阁女子的犹豫、懦怯、顾虑和徬徨。菊花妖黄英与弟弟经营菊花生意,使得一家人“享用过于世家”,后她与书生马子才相恋。马子才在封建男权思想影响下,最初拒绝入赘黄家,“然过数日,苦念黄英,招之,不肯至,不得已,反就之”。在这场爱情与地位的抗争中,黄英的独立品格以及她对自我意识的坚持使她突破了传统社会规矩的压制,不仅收获了圆满美好的爱情,更获得了传统女性一直梦寐以求的平等的家庭地位。

牡丹花妖葛巾因常大用对她相思成病,有感于他的痴情和纯朴遂嫁与常大用,常大用却对葛巾的身世起疑并偷偷调查。葛巾发觉后“蹙然变色”,愤怒控诉:“感君见思,遂呈身相报,今见猜疑,何可复聚!”又意志决绝地“举儿遥掷之”,亲手扼杀了自己与爱人的爱情结晶。这种对背叛爱情的严厉惩罚以及面对猜疑的悲愤决绝,彰显出一种明显异于传统闺阁女子的情感力量美。葛巾珍视爱情却没有沉溺于爱情,她追求纯粹的爱情却又能保有自我。

黄英和葛巾在自己的婚姻中都没有信奉“夫为妻纲”的传统规训,不会因为感情的牵涉而委曲求全。她们处理婚姻生活的方式,体现出女性特有的聪明才智和刚强骨气。这种人格与才情上的光辉,超越了她们自身容貌的美丽,焕发出女性价值的独特光彩。

爱情的深处:男性凝视与精神追求

一种是为了爱情可以放弃一切甚至是自我的“无我”之爱;一种却是坚定真我,要求爱人平等坦诚相待的“自我”之爱,这两种看似矛盾的爱情风格,其实是作者蒲松龄心中封建规训与精神表达的融合。

当“学成文武艺,货与帝王家”的凌云壮志,遭遇“遍游沧海,知己还无;屡问青天,回书未有”时,蒲松龄寄情于《聊斋志异》,以花妖狐鬼的温情与不渝来慰藉自己的怅惘幽思。蒲松林赋予这些女性角色以无尽的美好,但她们的形象特征与思想意识依然是在作者的男性视角中建构的,她们的故事实质上是围绕着男性的理想与意志而展开的爱恨情仇。

同传统社会运行的方式一致,男性的理想与意志同样在《聊斋志异》中规训着女性的言行与思想。那些“无我”的花妖狐鬼们,最初都是被书生的才情所吸引,这种知己之意与感慕之情抵消了作者怀才不遇的幽愤之情。随后,花妖狐鬼往往“不羡贵官,不羡纨绔”,只希望“闭户相对,君读妾织,暇则诗酒遣杯”,这种单纯真挚的爱情,舒缓了男性群体在封建社会传统秩序下担任家庭经济重担的社会压力,为作者所代表的落魄文人群体建构了一处避风港。最后,花妖狐鬼凭着一腔赤诚爱恋,竭尽全力通过法术为抑郁不得志的男性打开通往仕途的大门,从此男性实现了人生层次的跃升,从而完成文人学士的终极理想。

又或者,花妖狐鬼有着不同于人类的任性豁达,她们甘愿以“双姝”的形式陪伴在男性身边。如《陈云栖》《嫦娥》《莲香》《小谢》等故事中的女性,为了爱人往往不计较名分地位。

《聊斋志异》出人意料地将娇艳容貌、如兰气质、坚贞不渝、无私奉献等一系列美好元素,慷慨地赋予妖精鬼怪这些不为正史所容的亚文化角色。她们是孤寂的,虽有璞玉之质却不被世俗欣赏;但她们又是孤傲的,即使不为世俗所接受,但却可以天真烂漫、纵情洒脱地追寻心中所爱,快意恩仇于世间。这正是文人孤芳自赏的心态写照,也是他们人格意志的诗性宣言。

《聊斋志异》中的爱情故事,如果只以猎奇之意去读,难免要感叹一句“买椟还珠”。自古以来,正史之中对于爱情讳莫如深,但回避了爱恨情仇的人类历史失去了人性的温情意味,少了一分生命的鲜活色彩。而《聊斋志异》中的爱情故事,百相众生,开辟出一方爱与美的天地,其中的“无我”之爱是人间生活之中执念的俗世理想,“自我”之爱是精神世界之中超拔的人格宣言。

朱雪婷,就读于上海交通大学媒体与传播学院。