谷卿

石濂大汕是明末清初一位相当特殊的人物,他经历丰富、身份多元,行迹不仅遍及内陆各地,更远涉海外,其着述丰赡,才备多能,交游极广,与当时僧界文坛名流乃至所居之地方官员、藩府、商界皆有往来,亦曾设堂安置周济遗民和隐者,晚年遭诋诟被放逐赣州,复遭遣返原籍,客死路途,着作多被禁毁,身后评价也呈现迥然相异的两极。关于他身份背后的故事,不妨从其着作《离六堂集》中的自画像第一图《行脚图》说起。

名副其实的行脚僧人

大汕生前即已多次刊刻的十二卷本《离六堂集》是他最为重要的着作,在该书(及二集)卷前,有大汕自绘、朱圭所刻30余幅版画像传,每幅皆题名,但因不同时期印本的差异,各本间存在或有某幅画像被移除、或有某幅画像被铲去题名等情况。综合参照各本,像传总有34帧,每图附题赞一页,各帧画像以篆书或隶书题端,参照郑振铎定名,称为大汕自画之《行迹图》当无不妥。

今藏于国家图书馆的《离六堂集》,卷前大汕自画像第 图即为《行脚图》,画青年头陀一人,胸挂佛珠,背大斗笠,手持竹杖扛于肩上,挑书籍两函,目视其左下方。姜伯勤先生据集中尚存屈大均序而认为,此系《离六堂集》之最早版本,其后刻集中《行脚图》并屈序俱遭列除,而《行脚图》之所以在后来被删,或与1678年后大汕已安住长寿院不再以“行脚僧”自称有关。

通览《离六堂集》,足知大汕是名副其实的行脚僧人,行游之迹既广,且多以诗记游,对此,与之属同门的张总(大纲)列数得颇为具体:“自越而吴,而楚而粤,而蜀而秦晋,而燕豫,涉大江,渡黄河,泛沧海,登罗浮,经潇湘,入三峡,望峨嵋雪、匡庐云、钱塘潮,一枝一拂,遍名山大川”,樊泽达《离六堂诗集序》亦称大汕“纵观五岳,流览域中,蹑岱衡,历恒霍,穷少室,阅五台,泝三峡,望大峨,苍梧云梦之区,八水三关之险,舟车靡宁;继而泛沧海,登岣嵝,息机于长寿,足迹所到,宁仅万里哉?”几乎所有熟悉大汕的文友都会提到他做人的行游成绩,“行脚僧”已成大汕相当明确的个身份。

《离六堂集》各本刊刻时间不一,内容稍异,《行脚图》未见于它本,似乎也很难证实是由于大汕因生活境况变化而删削之,原因有四:

其一,除“行脚”外,《行迹图》中描绘大汕早期经历的画像还有很多,如《负薪图》即是,若因安居某地便要否定早期的“行脚僧”身份,那幺展示大汕更早年间贫苦生活的“负薪”一图则更当列除。

其二,“行脚”是禅僧的本分,是最见禅僧身份的生活状态和行为,也是禅宗的重要传统,大汕借助《行迹图》来塑造和完善自我形象,不应弃置这幅最能表明其身份的《行脚图》,这也是怀古楼刻本《离六堂集》以《行脚图》压卷之原因所在。

其三,在1678年主持长寿院后,大汕并非完全停止行游,更在康熙三十四年(1695)远赴大越传法。

其四,大汕诗文书画惯署“五岳行脚僧”,住长寿院后仍署此款识之书画,今可见者除姜伯勤先生所举广州美术馆藏大汕《墨竹图》外1,尚有仿郭熙笔意《捕鱼图》,其上署款为“五岳行脚长寿石道人”,年款“己巳”即康熙二十八年(1689),其时大汕住锡长寿院已逾十载,仍以行脚僧自命。

“行脚僧”图式暗示意图

行脚与佛教和僧人的关系相当密切。早在佛陀时期,僧侣即非始终居处一地,佛教传入中国后,汉晋南北朝僧人行脚已极常见,多向西行求法、瞻礼圣迹,隋唐间行脚之风大兴,实兼参礼、访道、游学、传法和救度之意,《高僧传》及《续高僧传》记述甚详2。唐以后汉传佛教整体衰弱,但禅宗参学行旅犹自不辍,因其本系僧人习道修学以及宗派之间文化交流的重要方式。《行脚图》绘大汕行脚像貌,实际参考和借鉴了唐宋以来已成一种定式的行脚僧图样。

按《历代名画记》卷之三所记,其时西京长安荐福寺、东都洛阳敬爱寺及镇江北固山甘露寺等处壁画中,已有“行僧”“行道僧”题材者,敦煌发现之唐季宋代壁画和遗画中,也多见此种类似佛教史迹画的行脚僧画像,画中僧人或胡或汉,多头戴斗笠,身背竹笈,内盛经书,手中或持麈尾、拂尘,或持禅杖、念珠,身畔往往有老虎伴行3,前方或见化佛。日本学者松本荣一较早关注此类图式,据王惠民统计,此类图像至少有20幅,其中莫高窟壁画8幅,遗画图像12幅。及至两宋,这类行者图式已趋定型,对比北宋繁塔砖雕胡相行僧和《清明上河图》中负笈行者,两者形象实际相当接近,区别唯在有无老虎伴随身旁4。

大汕的《行脚图》提炼出唐宋行脚僧图式中的几个重要元素:杖、笠、佛珠和书函。杖与笠显示其人行脚之活动,佛珠则彰明僧侣(头陀)身份,书函是盛满经卷之竹笈与行箧的简省,暗示行脚者访道游学或取经传法等意图。毛文芳注意到《行迹图》中后几幅画像如《访道图》《出岭图》《北行图》与《行脚图》实有呼应关系5,不仅杖、笠、佛珠和书箱俱在,亦出现拂尘等法器,且有侍者随行,这些仍是行脚僧图式的变化调整。

周氏题辞道破玄机

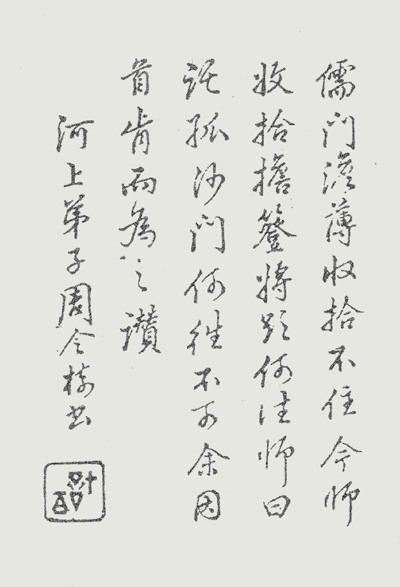

值得留意的是,大汕《行脚图》有署名周令树的对题:“儒门淡薄,收拾不住。今师收拾担簦,将欲何往?师曰:托孤沙门,何往不可?余因首肯而为之赞。”下押阳文印章方曰“计百”,正是周令树表字。

周氏题辞起言“儒门淡薄”,又引大汕所言“托孤沙门”,可谓道破玄机。“托孤”乃系大汕本师觉浪道盛“以儒解庄”的独特学说,道盛指认庄子为“尧孔真孤”,是儒门嫡系、“儒宗真传”,其法弟方以智大加阐扬,实际寄托了明清鼎革之际遗民孤臣的怨怒,“孤”是明遗民的普遍感受和切身体会,“托孤”也便是他们寻求寄托和安顿的方法,大抵是舍儒而逃于禅、庄。至于道盛研《易》以火为尊,而大汕径以“离六”颜其居所、名其别集,可以很直接地看出思想之承续。

细味周令树的题辞,还有另一层指谓,即大汕是由“儒门”而往“沙门”去者。道盛一门对儒学的态度颇为矛盾,他们中也有不少是“有故出家”的儒者,庄学和禅学,不过是“出世之圆机”,故而道盛自言“不能学达磨于少林面壁,却要学孔子集众圣大成”,其宗门之“托孤”,务要从儒门求取法嗣。《行脚图》的图像向人们展示出的是一位不畏险途求经传法的行脚佛子形象,题辞则显露了像主昔日身份及与遗民之关系。有理由相信,在稍晚一些时候,大汕或自行铲去此图并题辞以避文祸6,也可能在交恶潘耒之后,对和潘耒过从甚密的周令树产生不满7,乃将其题辞并画剔出,与对待集中与屈大均相关之文字如出一辙。

应当注意到的一个事实是,与杖笠书函为伴的行脚僧形象在明清时期一直有所流行,且往往兼含儒释意味。在大汕《行脚图》之后,最富意趣者当是罗聘的《斗笠先生像》,画中行脚者戴一斗笠,肩上杖如扁担,两头挑起,前挂箱包,后挂一只更为巨大之斗笠,题跋云:“斗笠先生,不知何许人也,负团击版,行脚天涯,声声叫道:我不化你书经造像,我不化你利物斋僧,也不化你心疼的银钱地土,只化你本有的良知良能。一念中有些差池,五更头还该醒醒,休认做零碎机关,归帐时终须结总。”化缘歌诀像是直指人心的禅语,而所谓要化人之“良知良能”,则又分明可见儒家宗旨。至于六舟和尚自制“小绿天盒主庐山行脚”臂搁,则与之同机杼,画像中杖笠书卷俱在,其上郭叶寅题道:“这个和上,胡不诵经,胡不打坐,乃赤脚而行”,仍然可见种否定话语,最后回转语意,称其“斯不失本来面目,写出平生”。相较大汕《行脚图》题辞意指是由“儒门”而入“沙门”,斗笠先生和小绿天盒主人看似恰好相反地“舍僧”甚而“取儒”——但在晚明以降“三教致”成为时代思潮的背景下,他们之间其实并不存在根本性的差异或矛盾。

注释:

1.该画款署“五岳行脚嗣法沙门”,见《石濂大汕与澳门禅史》,第562页。

2.北宋编成的《祖庭事苑》已对“行脚”有所定义,其卷八曰:“行脚者,谓远离乡曲,脚行天下,脱情捐累,寻访师友,求法证悟也。所以学无常师,遍历为尚。”可见,是以“游学”为主要目的。

3.这类行脚僧像因身旁常见老虎,常被认为是伏虎罗汉;又因其中部分画像题有“宝胜如来”字样(如法藏P.4518行脚僧图)及唐代取经僧人确有名宝胜者,而被认为是宝胜如来像。

4.李翎辨认《清明上河图》中负笈行者当为游商,推测张择端对当时已然十分流行之行脚僧图式本已熟悉,在《清明上河图》中将这个僧人粉本略作改动,演变为一个世俗形象,以合此世俗题材。详参《玄奘大师像与相关行脚僧图像解析》,《法音》2011年第1期。

5.毛文芳:《顾盼自雄仰面长啸:清初释大汕(1637 -1705)(行迹图)及其题辞探论》,《清华学报》新44卷第4期,2010年。

6.类似情况如《行迹图》中另一幅《秣马图》,在后来的版本中,“秣马图”三字题端遭铲去,盖其秣马厉兵以对抗清廷之意图太过直露。

7.周令树当为大汕同乡,于顺治十五年(1658)授赣州推官,累升太原知府,康熙间坐事下狱,获释不久病终(1688),潘耒为撰墓志铭,称其微时得蒙周令树“国士之知”,越十三年,潘来过延津时再赋诗追悼,足见二人谊厚。