黄 征

广西大学公共管理学院

王龙溪与钱绪山的思想差异辨析

黄 征

广西大学公共管理学院

王龙溪、钱绪山两位作为王阳明晚年最重要的弟子,享有“教授师”的地位,并在阳明过世之后形成了两大主流的阳明后学。他们的良知说差异直接表现在“四句教”之争中,龙溪提倡良知已明,功夫在于悟;绪山提倡人有习心,去心上之蔽才能得良知之全。功夫论是两者分歧的另一集中表现,龙溪做本体功夫,而绪山做功夫以致本体。文章主要从文献的角度对两人学说的差异予以研究。

王龙溪;钱绪山;良知学;阳明后学;王阳明

王龙溪与钱绪山师从王阳明多年,不但整理出版了王阳明的部分文献,而且长期授业,他们的学说对后世理解阳明学造成了深远的影响。两者学说的差异主要包括良知说和功夫论两部分。其中良知说的分歧从“天泉证道”事件中对“四句教”的不同理解而显现,而功夫论的差异则在后期的讲学过程中日益凸显。

一、“四句教”之争中两者的良知说差异

阳明先生在晚年提出了被称作王门教法的“四句教”,即“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。”[1]围绕这一命题,在阳明先生逝世的前一年(即1527年),由阳明先生的弟子王龙溪发起,与另一位阳明高第钱绪山一同于天泉桥上向阳明先生请示了“四句教”的真意,史称“天泉证道”。对于“天泉证道”的记载有六处,其中《传习录》、《王阳明年谱》出自绪山之手,《钱绪山行状》出自龙溪之手。另外一篇由龙溪弟子记录的《天泉证道记》并非第一手资料。无奈前面三篇都未详细反映龙溪的四句教主张,而《天泉证道记》记载尤详,为历来研究者所重视,可以认为是反映了龙溪本人的观点。

在天泉证道中,绪山推崇“一无三有论”(同“四句教”,即后世所言“四有”说,但其首句仍然是“无善无恶心之体”,因而“一无三有论”较为准确),而龙溪首倡“四无论”,即“心是无善无恶之心,意是无善无恶之意,知是无善无恶之知,物是无善无恶之物”。

(一)对良知无善无恶的共同肯定

无论是绪山的“一无三有”之说还是龙溪的“四无”说都对四句教的第一句:“无善无恶心之体”是认可的,而对于后三句做出了不同的解释。当时人们对于性善性恶有三种看法,一、认为人性本无善无恶,二、认为人性有善有恶,三、认为人性善恶向混。龙溪则尖锐地指出:“世之言性者纷纷不同,性无善无不善,似指本体而言;可以为善为不善,似指作用而言;有性善有性不善,似指流末而言。”[2](P68)这三种都是不同的从角度出发,都只得其中的一个方面,如同盲人摸象一般。倡导“善与恶相对,性本无恶,善亦不可得而名,无善无恶是为至善。”[2](P68&P123)龙溪认为人性就是无善无恶的,而无善无恶本身就是至善的存在。而正是因为心体无善无恶,所以才能“不起分别之意,方是真是真非。”[2](P166)绪山也认为:“至善之体,恶故非其所有,善亦不得而有也”、“心无一善,故能尽天下万事之善。”[3](P155)即:心体若是善的,则人人皆是圣人而不能察恶;心体若是恶的,则不能有善。良知能知善知恶,必然不能被善恶所局限而必然是无善无恶的。无善无恶之心体能知善恶,知善恶而能为善去恶。所以无善无恶是高于只是善,只是恶的大善、至善。而人们对于此的偏颇见解大多是受到“情”的影响而不能见到本体。

将“四句教”中的第三句“知善知恶是良知”与其对比,不难发现两句话是分别讲述了良知的自然天理之性与能动的知善恶之性两方面。而心体(即良知)的无善无恶才使得知善知恶得以可能,是良知学说得以建立的前提。

(二)良知发用的差异

两人虽然对于首句都认可,但理解却不同。对比段首句来看,《天泉证道记》与《钱绪山行状》中龙溪言:“心是无善无恶之心”,而《传习录》与《王阳明年谱》中绪山言:“无善无恶心之体”。龙溪无善无恶的主体是心,而绪山无善无恶的主体是心之体。龙溪认为心之体无善恶即心无善恶,绪山则认为心之体无善恶即可复心体之无善无恶。绪山是从实践经验上考虑并做出人有习心的判断,而龙溪是从良知本体处悟入。

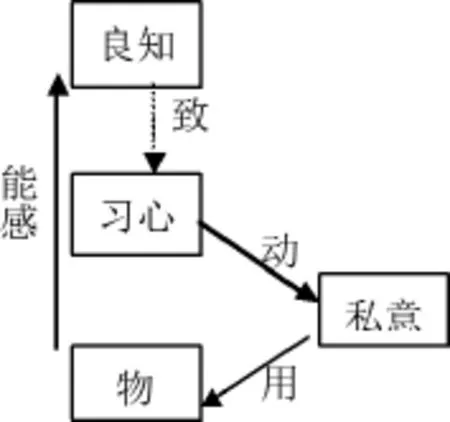

绪山讲到:“心体原来无善无恶,今习染既久,觉心体上见有善恶在,为善去恶,正是复那本体功夫。”[4]可见绪山承认私意障蔽存在于人心上,称为“习心”。心之本体原无遮蔽,良知“至善精莹鉴定”[3](P142),不能复本心也是只因这个习心在。换言之,绪山心意知物的理论可作如下说明:良知灿然自明,人们在世上生活既久,不免有积习覆于心上,心是良知的发用处,所以良知之发用受蔽。意是心动的结果,心有蔽,所以有了有善有恶之意。绪山的良知发用体系如下图:

龙溪说心体即心。良知无有而全有,流行于万物之间。当剥尽万物,只剩个全然的本体,那幺良知即万物,万物即良知。良知中有万物,万物无一不尽显良知。那时无分物我内外,遍布周流皆是良知,更无私意障蔽。而自己身上的良知之中就有这样一个世界,如阳明所言:“有只是你自有,良知上原来无有,本体只是太虚。太虚之中,日月星辰,风雨露雷,阴霾饐气,何物不有?而又何物得为太虚之障?人心本体亦复如是。太虚无形,一过而化,亦何费纤毫气力?便是合得本体功夫。”[4]换而言之,良知本无而能包含万物,故被良知包含的万物不能成为良知的障碍。

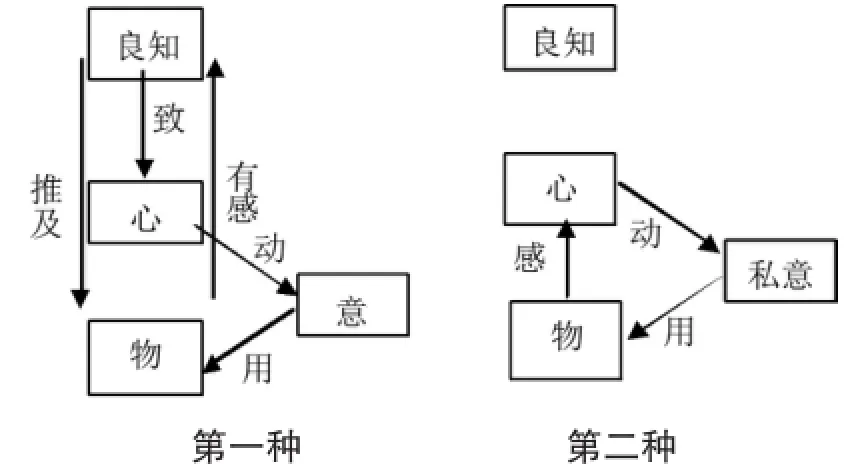

龙溪的良知发用体系中包含了两种意的来源,区分了致良知的情形和有私意的情形两种不同的良知发用模型。《天泉证道记》中提到:“自性流行者,动而无动;着于有者,动而动也”。第一种(对应前半句),心之体是良知,良知于物有感,心即发动为意,意在物上,意为体,物为用。第二种(对应后半句),不识此良知,心能感物,心动为意,意在物上用。

在分析这两种模型时,龙溪以“体用一源”为逻辑前提和解释工具。“体用一源,显微无间”是程颢所倡导的,阳明也提过“即体而言用在体,即用而言体在用,是谓‘体用一源’”[1]。龙溪所言“夫身心意知物,只是一物;格致诚正修,只是一事”[2](P162)是说人身的主宰是心,意是心的发动,知是意的明觉之处,而物又是知的感应。从而将身心意知物统一起来,是相互联系和依赖的关系。如果身心意知物其中一物有变,那幺其他几样必然也会受到影响,不可能不变。因此龙溪认为:“所谓体用一源,天然自有之中,是乃明德亲民之极,而不少有拟议加损于其间也。”[2](P175)在龙溪看来,既然身心意知物只是一物,其中个别的损益就是全体的损益。对于这两种模型而言,第二种意来源于物,而非良知。“应物起意”就必然局限于物本身,不来自能辨是非之良知就必然善恶不分。因而有善有恶。第一种意则来源于良知。根据“体用一源”的道理,良知无善无恶必然有无善无恶之意,故必然是无善无恶之物,无善无恶之心。这便是至善之道。

由上可知,对于“四句教”的分歧实际上是绪山与龙溪两人在以良知为中心的心意知物的关系上产生出了两个不同的体系即两者的良知发用体系不同。而对于“四句教”的第二句“有善有恶意之动”和龙溪的“意是无善无恶之意”的争论始于对“四句教”首句的心之体与心是否同一的分歧,是两者分歧的表现。龙溪认为私意的来源是“应物起意”,绪山认为私意的来源是心上有蔽。

绪山从人有私意这一基本认识出发,又以良知能辨是非为前提。为了统一前提与现实,便在“良知—心—身”这一基本逻辑中用受蔽的“习心”阻隔,从而将无善无恶之良知与有善有恶之行为联系起来,构成了一个统一的知行体系。在这个体系下,每个人的生命就是良知与身分裂的过程,就是作为心之本体的良知与心矛盾激化的过程。但绪山认为这个过程是可逆的,致良知就是一个克去心上的私意障蔽从而找回自我本然良知的过程。

龙溪首先确立了良知本体无有而尽有天下万物。以“体用一源”与“身心意知物只是一事”作为依据,说明良知自性流行,虽流行而动而无动,即流行于意上。虽动于意而又不动于意,意便是无意之意。流行于物,虽动于物而又不动于物,于是物变成了无物之物,自然无善恶可言。将良知流行于万物而又不着于万物的特性运用至极,将世界都纳为良知的范畴,这是龙溪所倡导的良知境界。

二、两者的功夫论差异

(一)龙溪对绪山的批评与绪山的功夫论

1.龙溪对绪山的批评

龙溪对绪山的批评集中于对绪山“后天诚意”功夫论的批评上。对此,龙溪提出了两点弊端:一是于物上寻理,会失掉本心;二是后天功夫非常艰难。龙溪言:“私欲之起必有由来,皆缘自己原有贪好、原有计算,此处漫过,一时洁净,不过潜伏”[3](P140),否定了克去私欲的可能性,认为一时不见私欲并不是已经将私欲完全克去了,而只是使得私欲潜伏起来,不是根本上的功夫。同时在将私欲作为对象克去的意念本身就有习心掺杂,就好比贼喊捉贼一般,到头来反而“恐阴为之培植矣”[3](P140)。这种以调整意念为功夫的做法“未免着在气上理会”[2](P88),和圣学的“戒慎不睹”、“恐惧不闻”的功夫始终是有隔阂的。圣学本来易简,绪山功夫多有“子别挂袋”,与世情牵缠不休,致知的功夫便非常困难、费力了。当绪山被囚于牢中的时候给龙溪写过一封信,信中提到自己“平时一种姑容因循之念,常自以为不足害道,由今观之,一尘可以蒙目,一指可以障天,诚可惧也”[3](P152)。也印证了龙溪所谓诚意功夫难免私欲潜伏之说。

2.绪山“后天诚意”的功夫论

绪山在“立良知为大者”上,反对于物上格物的错误观念,指出:“吾目蔽于色也矣,而后求去焉,非所以全明也;吾耳蔽于声矣,而后求克焉,非所以全聪也吾口爽于味矣,而后求复焉,非所以全嗜也;吾心知乱于思虑矣,而后求止焉,非所以全神明也。”[3](P192)强调良知是天地灵明,是天性道德的所在,也是全然为一的。因此要求得此理,必然要“率吾灵而发之”[3](P192)。一旦率灵而发,便可全明、全聪、全嗜、全神明,是致知。而对于“生而知之”、“学而知之”、“困而知之”的功夫来说,三者都是率性而为,不能在物上学,不能离却良知做功夫。因为良知周流变通,常不动而变动不止,所以想得到“不动之根”就不能将良知看作不动的对象,而要“不求不动”,良知便能“自无不动”。不在良知上添加自己的意见思虑,同时也不有损于良知,才能使良知顺行。良知于天地间常往常来,“出入无时”[3](P133),如果要怀揣这个良知在事事物物上运用是不可能的,“心之真体,元来变动活泼,岂容执定?”[3](P133)因而必须要“操持”良知。这里所谓的“操持”是要时时操练、操习良知,便是要在人情事物上真切地为善去恶。绪山认为人已经被习俗所染,习气是客观存在且不可忽视的,是良知不能好好善,恶恶臭的根本原因。因而对症下药的方法便是“在良知上实用为善去恶的功夫”,使得原来这个沾染了习气的心能够恢复其本来的样子。

绪山也承认这样的功夫多有些零碎,但坚持认为这也是“依良知运用”[3](P140),同时认为“良知精明,肫肫皜皜,不粘带一物”[3](P142)。功夫不是即物穷理,理也不应当外求。在人情事物上磨练是使自己良知精纯的方式,同时也是消磨良知之蔽的途径。良知只求日减,不需增添,“勿忘勿助”的功夫就是如此。而人处在世上,既不能独自涵养个纯然良知,也不能在离却事物的环境下审查自己的良知是否有所沾染。因而复良知必然要去蔽,去蔽只能在人情事物上磨练,要做诚意功夫。

(二)绪山对龙溪的批评与龙溪的功夫论

1.绪山对龙溪的批评

绪山指出从本体上悟良知是错误的功夫方法。第一,人有习心,不去心中之蔽良知必然不能自如发用;第二,龙溪“即本体”功夫的本身有弊端,成天思虑心之本体容易落入空寂的窠臼,从而废弃功夫,割裂知行,失去了致良知的实践意义。对于龙溪功夫的弊端,绪山认为其“乃于本体提携过重,闻者遂相与忆以求悟,而不切乎民彝物则之常;执体以求寂,而无有乎圆神活泼之机”。[3](P123)认为本体即功夫的做法令大家将良知直接看成是所求取的对象而加以体悟,而非在良知运用处真切地致良知,是不在良知的意义上把握良知,而空去想良知本体。悟良知本身没有什幺意义,致良知才是意义所在,而悟本体的功夫就会使人“希高凌节”,反而失去了良知学平实简易的特点。绪山甚至驳斥道:“恍见本体而不加有事之功焉,虚狂之见也。”[3](P123)这样的功夫方法必然“去觅山中,养成一个枯寂,恐以黄金反混作顽铁矣”[3](P151)。不在人情事物上磨练必然空寂,离却事物就会造成两个有害的结果:一是超脱,二是过思。对于超脱,绪山批评道:“心不挂事,却遇事便不耐心”[3](P129)。空空地求个精神上的自由实则是留有自我的心,而非与万物一体的道心。天地与我同理,我与万物一体,需存个无我之心。无我就必然谦虚,谦虚便能察人心之圣而己心自圣,万物一体。这才是不被万事万物所累。对于过思,绪山指出:“过思则想象,亦足以蔽道”[3](P152)。对本体思虑过多必然对良知有所加减。而良知本然全得,加减皆是自己的私意。因而在良知上做功夫越多,良知受蔽也就越多。

2.龙溪“先天正心”的功夫论

龙溪在探讨功夫论的时候设立了一个“接引之法”,就是良知学的入门方法。为了让初学者能对良知“信得及”,他提出要从良知的发端入手。而羞耻之心是良知的基础,是最基本的良知,这是习心所不能遮蔽的。于是乎,对于所有人而言,为良知学“莫先于开发耻心,有耻始能惩往事而兴善端。”[2](P8)让初学者知耻,就能让他发现良知,就是让他相信良知的前提。良知本身是全然一体的,一旦能使自己的耻心显明,那幺推及开来,便能得全良知。这就是所谓“知耻近乎勇”。对于做功夫的路径,龙溪提出了两条,分别是先天正心与后天诚意。龙溪宣扬先天正心之说,而将绪山的说法看作是后天诚意。根据龙溪心即心体的逻辑,心本是至善的,应物起意,不善才发生。如果能够将先天的心之体作为功夫的出发点,那幺意之动是无善无恶的,意之动就是心体之动,必然也是无善无恶的至善之意。就能使“一切世情嗜欲自无所容”[2](P10)。龙溪批评后天诚意有两个方面的不足:一、后天诚意功夫是要去掉私念妄意,是将“意”作为功夫的出发点和对象,是将意动于物上的功夫克去意本身的私欲。意难免会有世情嗜欲的掺杂,这是以不正而正其正的方法,“才要正心便有正心之病”[2](P116)。二、意有无穷多种,要克去私欲功夫便是支离破碎,功夫也落入复杂的境地。所谓“才落牵缠,便费斩截,致知功夫转觉繁难。”[2](P10)龙溪还以对本体的顿悟、渐悟之别区分二者。(也有称顿悟和渐修[5])先天正心是顿悟本体的功夫,后天诚意是渐悟本体的功夫。“从顿入者,即本体为功夫,天机常运,终日兢业保任,不离性情,虽有欲念,一觉变化,不致为累,所谓性之也。从渐入者,用工夫以复本体。终日扫荡欲根,祛除杂念,以顺天机,不使为累,所谓反之也。”[2](P42)先天正心是从善如流,后天诚意是从外而内求善。龙溪对于达到顿悟本心的先天正心之法的境界说道:“一念灵明,直超尧舜,上继千百年道脉之传,始不负大丈夫出世一番”。[2](P68)

(三)功夫论差异总结

在功夫论方面,绪山和龙溪在大部分认识都是一致的,都将致良知作为终极目的。绪山曾说道:“师尝言之矣,‘吾讲学亦尝误人,今较来较去,只是致良知三字无病’”[3](P137),龙溪也有言:“究而言之,致良知三字尽之”[2](P88)。致良知就是良知发用无碍,并在对待事物上从良知上发用。前者是绪山的学术重点,后者则成为了龙溪的功夫论重心。在功夫方向上,绪山做“后天诚意”功夫,重视对良知的还原,“于事上时时格物致良知”;龙溪做“先天正心”功夫,重视对良知的认知,“一悟本体,即是功夫”。在功夫指向上,绪山的功夫以复良知本体为目的,用功后良知便能无蔽,在于得心之纯;龙溪认为良知纯然已明,功夫就是推及良知,在于得心之用。在功夫路径上,绪山敬守良知做诚意功夫,龙溪涵养良知做致知功夫。在功夫过程上,绪山功夫要在克而复良知,龙溪功夫要在化而成良知。在良知作用上,绪山体用分离,主一(即专主一个良知)是目标,是警醒,是对照;龙溪体用一源,主一是能动的源泉,是真切之志,是知而能致。绪山将良知看作法官,自己是原告,“意”是被告,而知“意”之是非。龙溪将良知看作主人,将自己看作奴仆,做与不做,是非听命。

结语

王龙溪与钱绪山都承认良知本体的无善无恶的至善属性,但却在两个问题上产生了分歧:一是不合于良知的私意的来源,二是体用一源与体用分离。龙溪认为私意来源于“应物起意”,而良知的发用本来是无分物我内外的;绪山认为私意来源于良知的发用受蔽,良知的发用受到了习心的阻隔。两人由于对良知理解的分歧提出了完全不同的功夫方法。龙溪的功夫论是先天正心,是“即本体”的功夫;绪山的功夫论是后天诚意,是功夫以达本体。

[1]陈荣捷.王阳明传习录详注集评[M].台湾:台湾学生书局, 1983年.

[2]吴震.王畿集[M].浙江:凤凰出版社,2007年.

[3]钱明.徐爱钱德洪董沄集[M].浙江:凤凰出版社,2007年.

[4]吴光等.王阳明全集[M].上海:上海古籍出版社,1992年.

[5]陈瑞新.阳明学中的“顿悟”、“渐修”之辩——兼论邹守益对“四句教”的回应[J].社会科学家,2016年.

黄征(1990-),男,广西桂林人,中国哲学14级硕士研究生,广西大学公共管理学院哲学系,中国哲学专业,研究方向:易学。