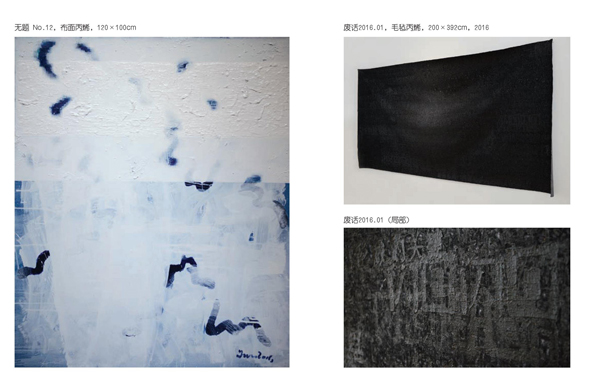

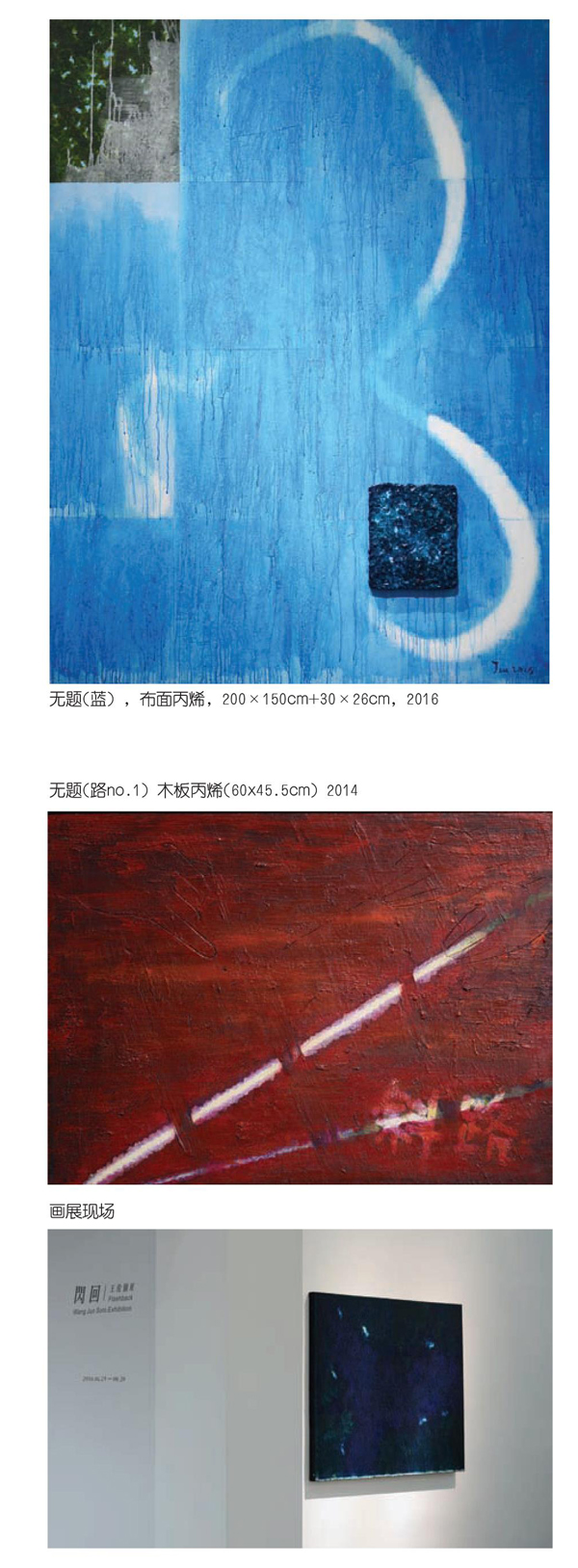

王俊出生在重庆,又毕业于四川美术学院,可以说是土生土长的重庆人,在当代艺术的地缘关系和知名度方面,他不是话题和符号的制造者,反而处于边缘化的位置,但这种边缘的处境,却让他有足够的空间去挑战绘画的核心。一张随手拍摄的风景照片,一段手札或述职报告的句子,一帧百年盛典的视频截图,都是他对图像工作的源头。他把自己的创作比喻成追逐奔跑的猎物,“我愿意将图像生成的过程变得未知和不确定,保持对偶然和失控的期待,不断让自己置于悬而未决的状态中。就如某种猎手之于猎物,不是为了抓住和消灭它,而是要制造一个追逐、靠近并驱赶猎物飞奔的运动。图像生产中,制作像电影闪回或文字倒叙一样的片段,以不断并置、重叠的瞬间去印证一个观看的事实,画面的搭建与形象的剔除并行,并逐渐放弃形式的新奇性。至此,就不难理解这次个展“闪回”的主题。

王俊面对画布时,总在漫长的挣扎,强迫症式的自我否定,和无数次从头开始之后,才看到一张属于自己的,却又是之前连自己都无法预期的作品,这一过程本身就带有“不可为而为之”的美感。在王俊作品的过程里,有的人从中看到了舒缓,有的人却看到了破坏和张力。于是,他的作品也像是每位观众关照自己内心的一面镜子。实际上,这与王俊在创作时,通过图像体察自我的过程是一致的:寻找视觉边界的过程,也是寻找内心边界的过程。

田萌:你在笔记里面曾提到:“明确的语言容易激起观看之乐,而阻碍观看之思”。具体来说,“观看之乐”是指的是什幺?“观看之思”又指的是什幺?

绘画太容易陷入情绪的愉悦,太容易视觉化。那种很强的符号,很炫的,或者很刺激的语言都是容易引起观众直接的愉悦感和情绪反应,这是我比较拒绝的。以前黑白绘画那些密集的线条需要花大量的时间,观众也会觉得我花了很多功夫,并被这种“强”的形式语言所打动,如果观众把注意力停在画面技巧或语言上,那他很难进入作品背后的逻辑。我在意的是制造一个让观众观看欲望适度落空的现场,它不是语言的极限竞赛,或者视觉上的奇观。我需要减弱或放弃一些多余的东西。

田萌:09年的《临摹练习no.2》,在绘画过程中是画完一块就蒙起来,然后再画另一块,如此推演,直到最后画布被画完。在采用这种方法之初,你是不是有意识地破坏绘画的整体性?

在做《临摹练习》时,画面是否整体并不是我太关心的问题,忠实的按预先设定的规则去完成画面就行。但后来,我慢慢意识到在一张画布上解决太多问题的局限:它容易停下来,容易静止。这很麻烦。近期的绘画是从某张选定的图片开始生发出系列作品,但我会破坏系列的整体性。这次展览的作品大部分是将选择的图片先具体的画一遍,先画一张完整的风景画或者肖像绘画,形成一个画面的“底色”。先在画布上制造一个封闭的图像现场,然后,在这个现场中重新展开工作,去制造岔路或者将自己扔在陌生地方的机会。有障碍才有生路。我放弃了如百米赛跑那样起跑、助跑、加速以及冲刺一条直线完成,一览无余的方式。艺术家就像一个猎手,他要不断地追着猎物跑,而不是立刻把它打死,而猎物下一步奔跑的动作和路径永远是未知的,追逐的步伐同样如此。我愿意将过程变得闪烁,腾挪,一脚抬起不知下一步踩在哪里,甚至,有些踏空的状态。我将这样的设置视为一种方法,期望让方法成为内容。

田萌:为什幺你现在会重申绘画的整体性呢?

现在我确实比较强调单张画的完整度,这也是过程中把控与失控妥协的结果。我希望单张画的完整和系列中作品与作品之间的断裂形成一种关系。这和以前《临摹练习》中临摹完一个完整的局部就蒙起来再画另一个局部,希望通过明确的作画程序去获得不确定的画面结果这种思路有些相似。

田萌:把时间拉长,观众才可能理解你的方法,如果这是一个非常漫长而且结构严密的过程,那你作品中的缝隙如何体现?

缝隙很重要,艺术家需要制造缝隙,只有制造缝隙才有可能与观众达成有效的交流。系列中作品与作品之间,系列与系列之间都会形成一种结构,当一个结构慢慢成形的时候,就会趋于封闭,需要摇晃它,让它松动,在结构之间制造断裂和转折。这个时候观众或许会想同一张图片发展出的系列为什幺会有这幺大的差异?或者,有些画面看起来又是在重复?这些差异与重复之间的关系是什幺?是否必要?制造缝隙就是制造一种探讨性的观看关系。