○吴永平

1996年梅志在《胡风传》中谈到胡风1927年3月离开家乡蕲春县到省会武汉省立第二女子中学任教的经历,称:“当时武汉的革命群众热情十分高涨,他才真正看到了革命的大潮并受到吸引。他又开始找自己喜爱的文学刊物《莽原》、《语丝》以及其他书刊。国文课上选了发表在《中央日报》副刊上的鲁迅杂文《老调子已经唱完》和《向导》上‘迎接北伐军的上海工人起义的报告’等。他还读到了《无产阶级的哲学——唯物论》(加列夫著,瞿秋白译),虽然似懂非懂的。抽空写了三篇小说,投给孙伏园在编的《中央日报》副刊。”

笔者查阅了《胡风全集》(湖北人民出版社1999年版),却未见收入胡风1927年创作的这三篇短篇小说。

我们知道,胡风早年的艺术兴趣并不在文艺理论,而是在诗歌和短篇小说创作。《胡风全集》中仅收录了“作者仅有的两篇小说”,第一篇作于1923年,题为《两个分工会的代表》,载于上海《民国日报》副刊《觉悟》,署名“张光人”;第二篇作于1929年,题为《三年》,载于上海《新生命》杂志,署名“光人”。

如果能找到胡风1927年创作的这三篇短篇小说,必将极大地有助于研究者重新聚焦胡风早年的文学道路,或许还能有力地刺激一下停滞已久的胡风研究。为此,笔者专程去湖北省图书馆查阅了1927年《中央副刊》的影印本,终于找到了署名“光人”的三篇作品。篇名、体裁、写作时间和发表时间及刊期如下:

《五卅纪念中忆萧楚女》(散文),5月25日作,载第66号(5月29日出版);

《献给大哥》(诗歌),7月25日作,载第137号(8月10日出版);

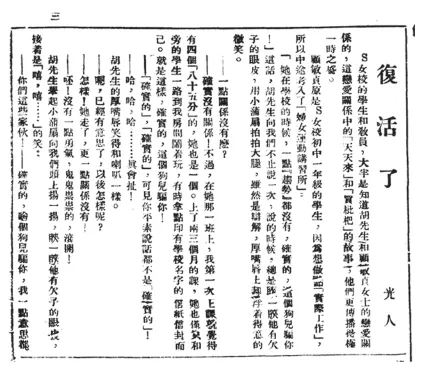

《复活了》(小说),8月8日作,载158号(8月31日出版)。

果然找到了“三篇”,但只有一篇是“短篇小说”,笔者仍不免有点遗憾。

能否肯定《复活了》是胡风佚失的短篇小说作品?能!

其一、据人民出版社1985年影印本说明,“《中央副刊》是武汉《中央日报》的副刊,创刊于1927年3月22日,同年9月1日停刊,共出一百五十九期。由孙伏园先生主编。”该刊情况与梅志的回忆完全相同;其二、胡风学名“张光人”,早年发表作品均署名“张光人”或“光人”,未有例外;其三,署同一笔名“光人”的诗歌作品《献给大哥》已被收入《胡风全集》第1卷。由此可以确定,散文《五卅纪念中忆萧楚女》和小说《复活了》都是胡风的“佚文”。

短篇小说《复活了》长约3000言,文末标注“一六,八,八,武昌”,即1927年8月8日创作于武昌。小说场景的发生地为“S女校”,“S”是英文“second”(第二)的缩写,暗喻作者当年任教的省立第二女子中学。小说取材于作者身边师生的日常生活,以教员胡大新与“妇女运动讲习所”学员顾敏贞之间洋相百出、纠缠不清的“恋爱关系”为主线,以一群乐观其败的“家伙(们)”的插科打诨为烘托,旁涉学校中拿钱不管事的“神圣”(指校工)及动辄“拿绳子来捆人”的工会会员,人物对话杂用大革命时期流行的令人发噱的政治术语,场景描写也颇具武汉地方特色。

梅志在《胡风传》中还曾谈到胡风当年的思想状况,称其虽曾从同盟会老人李书城那里“隐约知道,武汉想以汪精卫来对抗蒋介石,所以上面的政策是拥汪倒蒋……(但胡风)对政界的这些情况不甚关心,而是一心教书,买新书,写小说”。细读这篇失而复得的小说,也可证实梅志的上述说法并非虚言。

附录:

复活了

S女校的学生和教员,大半是知道胡先生和顾敏贞女士的恋爱关系的,这恋爱关系中的“天天来”和“买枇杷”的故事,他们更传播得极一时之盛。

顾敏贞原是S女校初中一年级的学生,因为想做点“实际工作”,所以中途考入了“妇女运动讲习所”。

“她在学校的时候,一点‘趋势’都没有,确实的,这个狗儿骗你!”这话,胡先生向我们不止说一次,说的时候,总是眨一眨他有欠子的眼皮,用小蒲扇拍拍大腿,虽然是辩解,厚嘴唇上却浮着得意的微笑。

——一点关系没有么?

——确实没有关系!不过,在她那一班上,我第一次上课就觉得有四个“八十五分”的,她也是一个。上了两三个月的课,她也仅只和旁的学生一路到我房间闹着玩,有时拿点印有学校的信纸信封而已。就是这样,确实的,这个狗儿骗你!

——“确实的”,“确实的”可见你平素说话都不是“确实的”!

——哈,哈,哈……真会扯!

胡先生的厚嘴唇笑得和喇叭一样。

——嗯,已经有意思了,以后怎样呢?

——怎样!她走了,更一点关系没有!

——呸!没有一点勇气,鬼鬼祟祟的,滚开!

胡先生举起小蒲扇向我们头上扬一扬,眨一眨他有欠子的眼皮,接着是“嘻,嘻……”的笑:

——你们这些家伙!——确实的,啥个狗儿骗你,我一点意思都没有。不晓得什么缘故,她的“趋势”都一天天地明显,现在真弄得“天天来”了!

——胡逆大新,

胡逆大新,

讲恋爱,

讲恋爱!

诱惑妇运学生,

诱惑妇运学生,

天天来,

天天来!

——哈,哈,哈……

——哈,哈,哈……

胡先生也一面张着厚嘴唇笑,一面用蒲扇拍着大腿:

——你们这些家伙,谣言惑众!

XXX

照最近两三个星期的情形,“天天来”的话,一点也不夸张。罩着芭蕉树阴的教员宿舍小院中,每天有一个穿灰制服的矮矮的“女丘八”轻轻走进来。我偶然几次遇着她,她总是装作自然地先向我笑一笑:

——张先生!

——你来了!

——出来“宣传”从这里过。

或者是:

——到医院看病从这里过。

不一会,胡先生房中的语声和笑声隐约可闻,因为,窗子是开的,而门也有缝儿。有时,有些“故意捣乱的”(胡先生取的名字)不客气地“参加”进去,那就更热闹了。胡先生常装出种种怪脸,引大家笑。如用手指在他厚的上唇上面作摸胡子的样子:

——你们这些孩子们太胡闹了!我活了七十岁,这样男不男女不女的成个什么话呢……或者把黑眼珠翻到他那有欠子的眼皮里去,两眼只剩着白珠子:

——丁卯年,庚丑时,你这个命是属兔的嗳!一重水,二重水,不怕三六九,小心一五七,今年怕有点小小的灾星,呃,我是个算直命的呀!……

这样,顾女士望着窗外向着大家格格的笑:

——真不怕丑!

XXX

顾女士的“宣传”和“看病”总继续了一月多,这时期,胡先生对于上课特别感到不高兴。不上罢,教育厅已规定了缺课一星期就停止职务;上罢,学生都到“社会”里去了,堂上至多只有五六个,她们还要“利用”这时间写信,更感到困难的,“老顾”来了呢?——“职务”是非尽不可的,只好留个字条在书桌上:

“上课去了,马上就下来的。来访的朋友,请你等一会儿!千万!千万!

主人留。”

——李仁,上课去了,门不要锁!有客来了,让到房里坐!

这办法倒好,下课后,十回有七八回老顾已在房里,或倚窗期待,或静躺在藤椅上。

然而,有一次,胡先生急急跑下课堂,房门却上了锁!对门的伍先生喊:

——你到哪里去了?顾敏贞看见你房门上了锁,不高兴地就转去了!

胡先生这一气非同小可,脸色往下一放,立刻喊李仁:

——李仁,李仁……

——什么事?

走廊下有两个校工在下棋,李仁正在“观战”,不耐烦地应了一声。

——为什么把门锁上了!

——你出去了怎么不锁上。

李仁的眼光依然罩在棋盘上。

——真混蛋!对你说了十几次。我上课去了不要锁门!

李仁马上掉过背来,睁圆了眼:

——什么!那个混蛋!你自己混蛋!

——你这个家伙,怎么骂起人来了!

——混蛋先骂人!你才是混蛋!革屁的命,这是讲平等吗?那个混蛋……

两人竟大吵起来。经多人的劝解,胡先生勉强平静了,但李仁还在唱独角戏:

——这是讲平等吗?革屁的命!我到“工会”“辞职”去,不干它!混蛋!……

胡先生真气得发抖,两星期前事务主任因为扫夫两天没有扫地当面说了他几句,后来工会拿绳子来捆人的事,胡先生是亲眼看见的。

——我有手枪,马上打死他!

晚上,胡先生依然愤愤。

XXX

老顾虽然“天天来”,而胡先生并不肯让他“空过”:有时吃饭,有时吃点心,有时吃沙果。

一个闷热的下午,在原稿纸上写疲倦了以后,我正在伏案假寐,忽然被“李仁!”“李仁!”的喊声惊醒了,原来是胡先生前院跑到后院地喊。

——李仁!李仁!……噫 ,哪里去了?!张道心!张道心!……五六个校工喊遍了,没有一个答应。

——这些“神圣”,吃了饭就出去玩,一点事不做!该杀的东西……

胡先生房中似乎有人和他谈话,接着是扣门声,以后就寂静了。我依然对着原稿纸做梦。

半小时的样子,前院有同事和学生的喧笑声,我伸过头望去,胡先生汗流满面地提一包枇杷和其他的水果,后面五六个学生和教员跟着捡拾抢:

——大家尝尝胡先生亲自买的枇杷呀!

——有枇杷大家吃,这是时兴的共产主义!

——未必我们吃不得几个?……

胡先生惊慌地往他房间里跑,用那只手控着的小蒲扇拦着:

——哧,哧,……你们这些强盗!……

这买枇杷的故事登时传遍了全校。

——胡先生,买枇杷我们吃啊!

顽皮的学生遇着他就这样喊。

——不要乱七八糟的!

——顾敏贞来了就买枇杷?都是学生,买点我们吃要不得?

——故意捣乱的!……

胡先生心中愤愤然:“可惜你的脸不漂亮!”

XXX

不知怎的,老顾竟一星期多没有来。

——胡先生,顾敏贞怎么了,这多时没有来?

同事们钉住他的脸问。

——管他来不来,有什么关系!

——怕有什么变故罢?

——人家毕业那有工夫来玩!

——啊……,这样呀!

大家登时装作释然的样子。

然而胡先生并不能“释然”,踱出踱进,时时问门房有没有他的信。一天晚上,他鞋声“擦,擦……”地踱进我的房间,坐着,半晌不做声。

——怎么?心中有点寂寞罢,这些时?

——……奇怪,未必“另有高攀”了?

——几天没有来也要这样怀疑吗?

——是啊,我想她是不会的。她对我表示得多么好,生怕我不信任她。有一个她认识的军官写信给她,她愤愤地拿来给我看,弄得我不好说话!

——为什么?

——如果叫她回信,她一定有气,说我不相信她;叫她不要回信,又怕她说我有“封建思想”!

——啊……!

——从这件事看来,我想她总不会……

两星期过去了,老顾还没有来,并且听说妇运已考过了毕业好几天。胡先生这时真有点恐慌,去了三封信还没有效果,遂找一个与老顾熟识的学生找她去。

也是一个午后,微风由芭蕉阴里吹来,满屋清凉。我正沉醉在一本戏剧里,叩门的声音将我惊醒了,进来的是数月未见的阮女士。她也是这校的学生,与顾敏贞一同考入妇运讲习所的。

谈了旁的话以后,我问她:

——顾敏贞怎样了?

——同我一路来的,在胡先生房里。

——胡先生怕要痛苦一次罢?

她笑了笑:

——……

——大概情形怎样?

——是一个营长,认识还没有两礼拜。认得以后,那位差不多天天来会。顾敏贞同房的告诉我,她前两天带回了一个金表和两个金班子,她昨夜没有回来歇……

——啊……!

——今天她依然不肯来,是我苦苦劝她,横直我们是要到学校去拿东西的,何不就便去敷衍敷衍……

阮女士去了以后,我因为觉得心头沉重,在房中踱来踱去,脑中混乱得很。听见胡先生在前院大声地喊:

——厨房!厨房!替我弄几个菜来,拣好的,开三个人的饭!

——先生,没有什么菜!

因为国库券不好用,近来厨房采的是“坚壁清野”政策。

——没有?不管什么,鸡蛋也好,尽管弄来!弄好点,多算几个钱就是啦!

一小时以后,胡先生轻轻地走进了我的房间。他厚嘴唇上重新浮出了十几天来未见的微笑,快活地眨着有欠子的眼皮,用小蒲扇拍着大腿:

——哧,哧,真有意思,复活了!

一六,八,八,武昌。