袁勇麟

漫长的文明发展史早已说明人类是具有群居习惯的社会性动物,人们甚至将独处误认作是孤独,为此,大多人都不喜欢一个人吃饭、一个人看电影、一个人伏案读书等。其实,孤独感与人所处的环境并没有直接的关系,有时候在群聚活动中,个人的落寞和孤独反而还会被热闹的氛围衬托得更加明显。独处之所以被误认作是一种孤独的形态,只不过是人在独处的过程中更容易回顾过去并进行自我反思,甚至开始追问自我的个人价值与生命意义,而这些问题都过于沉重,往往都会让人陷入消极的情绪里,感到迷惘与无助。也因此,现实生活中的人多数不愿独处,习惯性地逃避面对孤独。如何面对孤独,处理由孤独感带来的一系列负面情绪,对于现代人来说,早已变成了一个迫切想要解答的问题。

壹

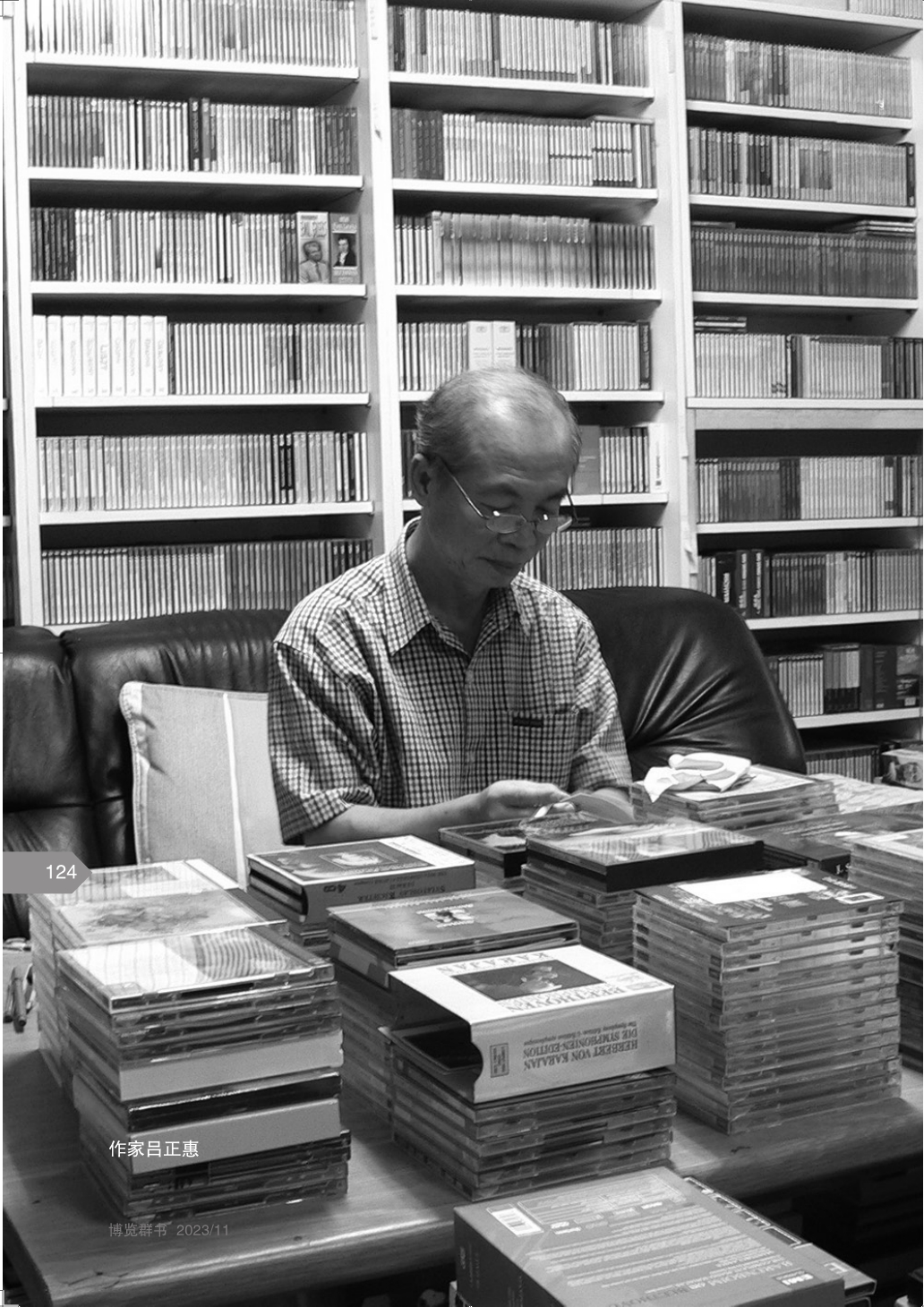

2022年,吕正惠在逢甲人文阅读讲座,以“古典乐曲与现代生活”为题演讲,谈到了他与音乐结缘的心路历程,他从高二开始听古典音乐,“真正听音乐入迷,到没有音乐就活不下去,大概是45岁以后”。1989年之后,吕正惠遭逢中年危机,原本是一个爱交朋友的人,但那段日子却常感到孤独,几乎接近得忧郁症。原本热爱读书的人,只字片语都读不下去,心情绝望到极点。也正是那时,他专心投入古典音乐,从一开始每周买三张唱片,到后来一周买50张唱片,最终拥有四万张CD。

在人生最低潮的十年,是古典音乐陪伴吕正惠走过这段低谷,有时一天可以听上十个小时。他没日没夜地听音乐,直到开始写作《CD流浪记》。他屡次坦言自己受惠于音乐:

我以前爱读书,从读书中增长不少见识;但这十年来用心听古典音乐,从中又学习到许多不曾预料到的东西。原本只是想安慰心灵,没想到自己还会因此“长进”一些,便更觉得欣喜。(《听古典音乐求取心灵平衡》)

他说,在独处的时光,不妨以音乐为媒介,静心聆听自己与孤独的协奏曲。他的音乐随笔集《CD流浪记》在海峡两岸再版多次,被誉为浸润了豪爽而沉郁、爱酒亦爱音乐的台湾左统文人的精神写照。

该书第一版是九歌出版社1999年5月出版的《CD流浪记》,收文34篇,吕正惠说,这些文章“主要作于1995年至1998年这三年之内,那也是我这一辈子中心情最差的时候,是古典音乐给了我极大的安慰”。第二版由九歌出版社授权,先是2000年1月由文化艺术出版社出版的《CD流浪记》,接着收入“爱乐人书系”,由经济日报出版社和文化艺术出版社联合于2001年1月出版的《CD流浪记》,这一版加了13篇音乐家素描,收文47篇。第三版是广西师范大学出版社2010年4月出版的《CD流浪记:欣赏古典拥抱浪漫》,收文55篇。第四版是北京大学出版社2018年9月出版的《CD流浪记:从大酒徒到老顽童》,收文63篇,吕正惠认为:“我这本小书并不纯粹是关于古典音乐的随笔,其中还记录了我50岁前后的一场精神危机。”

贰

《CD流浪记》里的文章不是专业性的音乐评论,作者不是用行业术语向读者阐述一首交响乐中是由多少种乐器组成,不同的指挥家和演奏者的合作是如何将一首乐曲演奏出不同的感觉。吕正惠侧重表达的是从音乐及音乐家处引发的情感共鸣,比如在《以艺术代替革命》一文中,谈到意大利的钢琴演奏家波利尼时,吕正惠就从其一丝不苟的演奏方式联想到了海明威的文学创作:

因此我就想起了海明威。他酷爱描写斗牛士、拳击手、打猎、捕鱼。这都需要勇气和技术,两者合在一起,一切都变得干净、利落。譬如那个捕到大鱼的老渔夫,他捕鱼的技术无懈可击,他的耐力与勇气谁也比不上,捕到什么又有什么关系呢?这些“奇异的美”表现在海明威极为省净、每一个字都像一颗晶亮的鹅卵石的风格上。

他还想到了以毕达哥拉斯学派为典型所推崇的建立在几何基础上的画作:

我也就了解到,以几何圆形为基础的画可能是最“美”的画之一。那么整齐、那么干净、那么冷肃,比之于混乱不堪的人世间,不也是一种美吗?

可以说,这是一本作者借由CD及音乐起兴而作的音乐随笔。

虽然吕正惠采用轻松而幽默的笔调常常令人读后莞尔一笑,如《孤僻的勃拉姆斯》一文写道,勃拉姆斯出身贫困,生性粗直,在出名以后,他虽然跻身上流社会,出入各种应酬场所,却始终格格不入,加上他着迷音乐,无暇顾及婚姻,竟至独身终老。据说很羡慕人家温暖的家庭,可是,当有人问他为何不结婚时,勃拉姆斯又会说:

当我年轻时,我的音乐不受欢迎。如果我结了婚,太太也不欣赏我的音乐,我岂不更加难过!如果太太了解我,对我的失败表示安慰,那不又增加另一种难过?所以啊,还不如让我一个人独自去面对失败好了。

吕正惠写到的许多音乐家,几乎都描摹和反映出这些人孤独的生活状态或人生境遇,这并不是巧合,他应是借助音乐来重建自己的精神世界,通过表达自己对他人生命故事的理解来化解自己的苦闷与孤独。吕正惠对喜欢的音乐家,会买来各种传记阅读,去感受他们“不可告人”的孤独,熟悉各自不同的遭遇和性格,“熟悉到他仿佛是你的好朋友”。

在《寂寞的“英雄”贝多芬》一文中,吕正惠细数贝多芬一生经历的苦难:童年时,父亲酗酒经常打骂家人,同时粗暴蛮横逼他苦练钢琴;少年时,母亲不幸去世,父亲整天烂醉如泥,16岁的贝多芬担负起养家的责任,照顾两个弟弟;青年时,面临耳聋,加上失恋的痛苦,32岁的贝多芬萌生自杀的念头,甚至给两个弟弟写了遗书;中年时,弟弟卡尔去世,留下一个9岁的孩子让他抚养,但贝多芬的“爱”却得不到侄儿的回应,侄儿最后离家出走并且企图自杀,贝多芬的生活更陷入贫困孤苦;晚年时,疾病缠身,终于在57岁时逝世。吕正惠感叹:

贝多芬是击不倒的,就像充满痛苦的成长期不会妨碍他、反而更能激励他一样;耳聋的噩运也没有打败他,他熬过来了,他没有自杀。从此以后十年,他那坚强不屈的意志,他那丰沛的生命力,源源不绝地奔流而出,完成了许许多多的不朽之作。

贝多芬充满着激情与魄力的《英雄交响曲》和《命运交响曲》,最能够代表这种永不屈服的精神。在《闲谈柴可夫斯基》《“悲怆”的音乐家柴可夫斯基》等文中,吕正惠谈到柴可夫斯基因不同的性别取向而不被同时代的人所理解,但他极其重视社会认可的道德规范,反映在他作品中的是莫名所以的悲观与极度痛苦:

当我们倾听柴可夫斯基最伟大的作品,如他的四、五、六号交响曲(第六号即《悲怆》),他的《第一钢琴协奏曲》和《小提琴协奏曲》时,我们一定会同情这位命运坎坷的伟大音乐家。他以他不幸的一生为基础,留下了这么多对命运的哀叹。他的挣扎与痛苦,他偶然的欢欣和最后的绝望,无疑也为我们艰辛的人世留下一些必不可少的艺术上的安慰。

在古今中外的文学史上,出于苦闷而作的经典著作不胜枚举,反映个体孤独境遇的深刻之作更不在少数,吕正惠的《CD流浪记》又有何不同呢?其实,就像他在《北德佬勃拉姆斯》一文中所说的,勃拉姆斯在表达感情的时候,同样也很真诚纯朴,但想到这是“粗鲁的勃拉姆斯讲的”,才会“觉得很异样、很感动”。那么这就不难理解,同样是谈中国道路、讲中国历史、唱中国国歌,身处台湾地区的吕正惠,他的所谈、所讲、所唱就是与其他人不一样,他因此所饱尝的孤独滋味必然也与其他人不一样。我们或许很难理解他的孤独,但我们却能从《CD流浪记》中发现吕正惠曾经为排解孤独之感所采用的方法之一。

叁

正是基于共同的生命体验,才让吕正惠与CD中的人物产生了“对话”的可能:他品味西贝柳斯的孤独心境,他同情贝多芬的孤独境遇,他聆听舒伯特倾诉孤独,他赞叹勃拉姆斯面对孤独的态度,他感受到巴尔托克通过音乐传达的孤独具有复杂的层次。

我们可以看到吕正惠是带着对他人生命的理解来感受对方的音乐作品,比如在《记忆·孤独与文学》一文中,他赞叹芬兰音乐家西贝柳斯发表完美地表达孤独感的第七交响曲和交响诗《森林之神》之后直接封笔的魄力,西贝柳斯在此后20年不再发表任何作品,“多么坚强的一个人啊,居然可以20年‘不说话!每次听着他的第七交响曲,望着他的老年的肖像(全秃的头,冷肃的面容),我就不由得兴起崇敬之心。高山可仰而不可即,景行可行而不能至,颇感怅然”。在最痛苦、孤独而无告的时候,吕正惠心怀崇敬之感聆听西贝柳斯的交响乐,跟着音乐的节奏和情绪想象出作曲者在冰雪北国里孤独的形象,他在《倾听流水与森林的声音》里写道:

我每天守着西贝柳斯,我渐渐听出各种风声:那是在北国,冰雪覆盖的大片原始森林,细细的风吹于其上,声音短促而细微;继而风势悠长,众树曼吟;接着狂风大作,整片林木随之震动;然后风静树止,天地悄然。

难能可贵的是,吕正惠积累相当水平的音乐素养和独立的鉴赏能力,并不会被音乐家的生平经历所束缚,而对音乐作品进行牵强附会的解读。他喜欢苏联时期的钢琴家里赫特,并不是因为有感于里赫特命运多舛的人生经历,其实他还更反感西方某些乐评家将里赫特所受到的压迫、苦难、孤独与钢琴家本人的演奏捆绑在一起。吕正惠花了10年时间追踪里赫特,购买唱片,爬梳资料,反复钻研,写作《里赫特早期的现场录音》一文,帮他打印文稿的太太批评,“这么枯燥,这么无聊,谁读得下去”,他很不以为然,坚持把此文收入北大版《CD流浪记》。他认为里赫特壮年时具有雄狮般的气魄,却时时难掩幽暗的心境,老年又似全然超脱,“这里好像已摒弃一切喜怒哀乐,冷静清冽的琴音一个接着一个敲下去。你坐在客厅、坐在这个世界里,可听到后来,又好像心不在这个世界之中。有一晚我接连听他弹了三首莫扎特,仿如置身在一个幻境之中。不知道自己究竟还在痛苦之中,还是真的超脱了”(《告别里赫特》)。

我曾想过,为什么吕正惠偏偏对古典音乐情有独钟。大概是古典音乐最适合文人散发自己的想象和思维,从而纾解一些内在的情绪。没有歌词的纯音乐有它自己的情绪,听曲人怀有不同心境时总会听出不同的内容,以自己的想象填满无言的曲调,以自己的经历去共情他人的经历。

节奏恰到好处的交响乐,还可以让人的注意力集中在音乐的同时,又可随着音乐的牵引悄悄地游离至对自身境遇的思考。就像吕正惠在挑选咖啡厅时的标准一样,他不会挑选过于热闹的地方,也不会挑选过于安静的地方,而是处于二者之间,既能让他获得一个人独处的闲暇时光,又能让他感受到世间的烟火气。在《我喜欢台北的咖啡厅》一文中,他说:

这样的咖啡厅不能太吵,如果人声沸腾,嗡嗡不已,你无法静坐下去。但也不能太沉寂,如果只有角落一两人独自面对偌大空间,又显得气氛太沉重。我喜欢的咖啡厅大约坐了四五成人,有的在看书、看杂志,有的在小声谈事情,有的亲亲昵昵;人人为自己,但不会影响到别人。你知道外界存在于你旁边,但你可以悠然地面对自己。

在这种环境中,就算他会回忆起一些带着烦恼和痛苦体验的往事,也会因为咖啡厅所营造的气氛产生审美距离。古典音乐也同这些咖啡厅一样,既不是特别喧闹又不会太过沉闷,让人能随着音乐进入音乐家的精神世界,也可静心聆听自己内心深处的声音。

吕正惠曾在20世纪90年代初与陈映真等“中国统一联盟”成员到过福建师范大学中文系交流,我记得当时主要是陈映真一个人演讲,吕正惠没有说什么。我真正认识他是在2006年,那年12月15日,应《文讯》封德屏总编辑邀请,我赴台北参加2006青年文学会议,会议的主题是“台湾作家的地理书写与文学经验”,第一次邀请台湾地区以外的大陆和香港学者参会。吕正惠时任淡江大学中文系主任,担任第八场讨论会的主持人,我则担任第二场讨论会的讲评人。我还参加了以“地域与文学史书写的辩证关系”为主题的座谈会,与彭小妍、也斯、刘俊、须文蔚教授对谈。会议结束后的19日晚上,淡江大学施淑教授宴请,吕正惠携一众弟子出席,席间喝了两瓶金门高粱,吕正惠在微醺中邀请我们站起来在餐厅里引颈高歌《歌唱祖国》《义勇军进行曲》《国际歌》,十几年过去了,此情此景却仍历历在目。此后,在台湾或大陆的会上经常见到吕正惠,更巧的是如今吕正惠受聘为福建师范大学闽台区域研究中心兼任研究员,我们居然成了同事。

在我与他多次接触并重读《CD流浪记》后,我对吕正惠的“孤独”似乎有了更深入的了解。对于很多人来说,得不到他人的认同和理解始终是一件相当困扰的事情,然而若找寻到自己的生命意义,并为之坚持和努力,那么即便面对孤独也不会那么手足无措。几十年来,吕正惠坚定地表明自己是中国人的立场,“用一生思考中国、拥抱中国”,并为此积极投身于各种社会文化活动和相关学术研究,令人敬佩。他是在买CD和听CD的过程中适应了与孤独相处的方式,而我们则从他的这本《CD流浪记》中汲取面对困境、面对孤独的勇气和力量。

(作者系福建师范大学闽台区域研究中心教授、博士生导师)