刘千卉

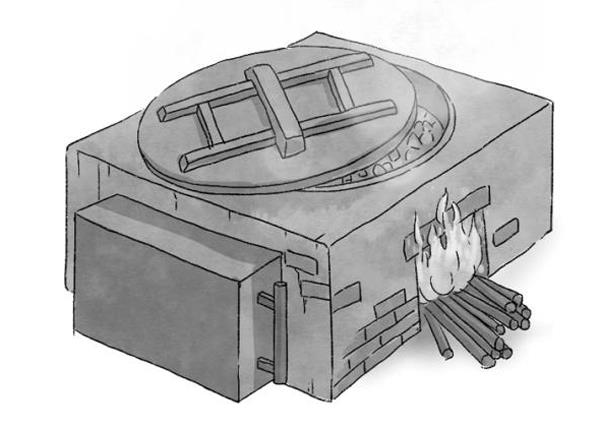

姥姥家有一口柴火灶,从我记事起它就存在了,土黄色的外表被烟火熏得发黑,头上一顶凉棚为它遮风挡雨。它一直端端正正坐着,等着一日三餐出炉,就像是一座永不停歇的钟表,踏实安稳履行它的职责。

我第一次认识柴火灶时,一场久违的大暴雨冲垮了凉棚。凉棚不堪雨水的重量,垮塌了,折断的木头把柴火灶磕掉一角,柴火灶倒是安稳接住塌陷的凉棚。在狂风暴雨中,它俩相依为命,互相支撑。

姥姥从外面拉来了砖头和黄土,又从山上运下来几根粗木头。在一个极好的大晴天,她把凉棚的木头重新更换,又把柴火灶缺的砖头补上,再里里外外用黄土抹了一遍。阳光的照射下,它们又是崭新的、亮晶晶的,像是一家人。

姥姥的院子里有一口大水缸,水缸挨着柴火灶。我认为,水缸放那里是为了做饭添水方便。姥姥用一双有魔力的手给水缸编织了一个竹盖子,为它挡住风尘。我喜欢掀开竹盖子,看看里面的自己,也喜欢看里面的蓝天白云,仿佛一伸手就能摸到。

姥姥觉得,只有柴火灶做出来的饭菜才地道,用电饭煲焖出来的饭少了点儿味。柴火灶里火很旺,烧过的余火,刚好把一锅米饭焖熟。姥姥用一颗虔诚的心做饭,烧出来的米饭软、香,颗颗分明又不烂,好吃极了。

平日里,姥姥头戴红头巾,身穿蓝白的粗布碎花棉服,背着竹篓去山上捡干柴。她拉着我的小手,拄着一根拐杖,看见细长好烧的树枝就放进背篓里。像是柏树枝、芝麻秤,她当宝贝一样收藏着,这一攒,就是小半个柴火垛。

不用的时候,柴火灶背靠着墙。它被人遗忘了,独自思索,像一座雕像。我想,它比我更记得时光,更记得星星和月亮,更记得盛夏和寒冬。因为在它的身上,被柴火烧黑的部位,是它专属的光荣勋章。没有人关心柴火灶的秘密,人们在等待汤汁变醇厚,等待食物变松软填饱疲惫的身躯,安抚不甘的凡心。

柴火灶盛满了我的回忆——小院的春花秋月、风和景明。

我记得,每当傍晚,各家烟囱的炊烟飘起,村里人便开始相互串门唠嗑。邻居们或带着一把豇豆,或几根丝瓜来家里,又从小院摘下几个桃子,或几个石榴,带着一肚子的八卦琐碎,满意离去。我放了学,像只小鸟一样,背着书包扑棱着翅膀飞回小院,再把书包甩到沙发上,奔到围着围裙的姥姥身边,一头扎在姥姥怀里。她的身上有一股熟悉的烟火味。她坐着,微笑地看着我,接着用火钳子从灶里掏出一个烤红薯,或几个毛栗子,有时是一把玉米、几个鸡蛋、几片馒头片。那是我和姥姥独有的小秘密,只有柴火灶知道。

后来,姥姥再也爬不动山,也挑不动水,更没有力气补柴火灶。柴火灶被煤气灶、天然气灶、电磁炉所替代,被扔在院子的柴火灶,变成了鸡鸭吃食的器皿,而深夜,流浪猫在上面觅食睡觉。它承载着一个冬日的风霜,等着冰雪融化,春日到来,混着泥土和雨水,它悄悄倒在凉棚下。岁月不说话,时光容易把人抛,红了樱桃绿了芭蕉。一同被抛弃的还有无名村落,无名的院子。村落被推平,变成漂亮的广场。院子的果树被砍去,被商人做成梯子。

也只有时间记得它,每一秒的阳光照射在它身上,暖洋洋的。它证明过这里曾经人面桃花相映红,如今人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

编辑|孙梦