【摘要】本文集中考察了韦应物乐府诗在其别集中的着录情况;分析了韦应物诗歌是否为朝廷音乐机构采录,辨析《乐府诗集》与《韦应物集》所收韦应物乐府的差异,并分析王钦臣编辑《韦苏州集》时所透露出的编者的歌行观和乐府观等问题。

【关键词】《韦应物集》;乐府;《乐府诗集》;文献留存

【中图分类号】I207 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2021)33-0039-03

基金项目:本文系国家社科基金重大项目“乐府诗集整理与补编(13&ZD110)”阶段性成果,青岛农业大学高层次人才基金课题“唐代乐府诗研究”(基金课题号:6631119716)阶段性成果。

韦应物的五言古诗为研究者所注重,而对于韦应物的乐府,却未能引起研究者足够的重视。在研究韦应物乐府诗作时,又常常与其歌行放在一起论述,称为“乐府歌行”。本文考察韦应物乐府诗的文献留存;辨析了《乐府诗集》与《韦应物集》所收乐府的差异,并进一步分析王钦臣编辑《韦苏州集》所持的歌行、乐府观。

一、最早的《韦应物集》探寻

(一)《韦应物集》版本情况

《韦应物集》在书目中的着录情况。《崇文总目》卷十二中记载有《韦应物诗》,为一卷。《新唐书》卷六十《艺文志》第五十中却着录有《韦应物诗集》十卷。宋晁公武《郡斋读书志》卷四上中记录《韦应物集》十卷,且对其生平及诗作有所评价。宋陈振孙《直斋书录解题》卷十九《诗集类上》记载有《韦苏州集》十卷,且对其诗歌评价道:“诗律自沈宋以后,日益靡嫚,锼章刻句,揣合浮切。虽音韵谐婉,属对丽密,而闲雅平淡之气不存矣。独应物之诗,驰骤建安以还,得其风格云。”[1]此句与《郡斋读书志》所论文字重合,盖乃陈氏直接抄录晁氏而成。马端临《文献通考》卷二百四十二《经籍考六十九》之中亦录有《韦苏州集》十卷,还照录了陈振孙的原话。郑樵《通志》卷七十《艺文略》第八中载“韦应物诗集十卷”。[2]从中可以看到,除了《崇文总目》之外其他常见的宋代目录书中着录的皆为十卷。《崇文总目》中记载的是北宋初官方的藏书。其所记载的一卷极可能是在唐五代年间成集的最早的集子。

(二)《韦应物集》原貌

王钦臣在《韦苏州集序》中就说,韦应物“有集十卷,而缀叙猥并,非旧次矣。今取诸本校定,仍所部居,去其杂厕,分十五总类,合五百七十一篇,题曰《韦苏州集》。旧或云《古风集》别号《澧上西斋吟稿》者又数卷可以缮写”。[3]韦应物的另一部集子《古风集》或曰《澧上西斋吟稿》现已不存。王钦臣校注《韦应物集》的时间是宋嘉佑年间,从序言中可以看出,《韦应物集》在流传了一段时间之后,于王钦臣时,已经渐失原貌,“缀叙猥并,非旧次矣”。于是,王钦臣在校注的同时对集子进行了分类编次的处理。盖《韦应物集》最初编成时并不分类。王钦臣此次校定的韦集,为“现在所传韦集的母本”[4]。同时可以注意到,王钦臣的序中并没有说明十五类都有哪些,所以也无由得知韦应物的乐府诗都在哪些卷次排列。然而既然以后的《韦应物集》皆出自王钦臣所编自,则从以后的本子中应可见当时的分类编次状况。

综合上述材料和分析可以得知,一、《韦应物集》在唐代便已结集,但流传至宋时,就出现了“缀叙猥并”,偏离原集面貌的情况。这也是王钦臣重新编次的原因之一。二、原先的《韦应物集》并不分类,只从宋王钦臣整理韦集开始,分类编次。按照王钦臣的说法,编为“十五类”。三、王钦臣的校注本已失,却是以后各本的“母本”。以是故在《韦应物集》中所显示出的乐府诗着录情况,主要反映了宋代编者王钦臣对于乐府的认识。

(三)现所能见最早的《韦应物集》

现能见到的最早宋本,主要有递修“宋干道七年平江府学”刻本和宋书棚本两种。

在中华再造善本中,就收录有三种《韦应物集》,一为据中国国家图书馆藏宋干道七年平江府学刻递修本影印《韦苏州集》,即前述第一种;二是据中国国家图书馆藏宋刻本影印《韦苏州集》,即前述第二种。三、还有一个元刊本,乃据中国国家图书馆藏元刻本影印,有宋刘辰翁评点的《须溪先生校本为苏州集》,这个元本杨守敬《日本访书志》中曾有过介绍。[5]

除了中华再造善本中影印的这三个本子之外尚有《四库全书》本,此本以康熙中项絪本着录,而据万曼判断,这个本子所载篇数与王钦臣序符合,其所据应该是嘉佑本。此外《四部丛刊》也影印一个明翻宋刻本。[6]

可以看到各个版本在编次分类上差别不大,且诗作的排列顺序大体遵从早期王钦臣的排列,只是其中难免异文,有的本子中还有一些对韦诗的增补,[7]还因为现在所能见到的最早的《韦应物集》即为宋刻本。所以在对乐府诗在《韦应物集》中的收录情况进行考察时,用中国再造善本中的宋刻本《韦苏州集》,并参照《四部丛刊》本中的目录部分。

二、韦应物乐府诗在《韦苏州集》中的着录情况

韦应物的五言古诗为研究者所注重,而对于韦应物的乐府,却未能引起研究者足够的重视。

在研究韦应物乐府诗作时,又常常与其歌行放在一起论述,称为“乐府歌行”,如房日晰的《韦应物乐府歌行论略》,其或将“乐府”与“歌行”两者,视为同一概念。[8]作者选择了《全唐诗》中的《韦应物集》作为考察对象,然而《全唐诗》中着录韦应物诗的卷次、诗序虽大体上与宋刻本无二,但没有卷次分类的标志,在宋刻本《韦苏州集》之中,最后两卷为“歌行上、下”,也并没有“乐府歌行”这一提法。盖房先生已意识到此两卷“歌行”所录诗歌具有一定的乐府诗特质,但由于对于“乐府”的概念并未予以界定,便以“乐府歌行”笼统称之。在此文之中,作者着重分析了韦应物乐府歌行所涉及的题材,及其艺术特征和修辞方法。

那幺韦应物的乐府诗作在其集中的分布如何,地位又是如何。韦应物自己对于创作乐府的态度为何,其所拥有何种乐府观,韦应物是否在写作乐府上十分用力等等,都是问题。对于韦应物的乐府诗作,王钦臣是否特别的留意,从而给予特殊的地位。“乐府”在《韦应物集》中是否单独成卷,若非单独成卷,则其乐府都分布在何处。从中可以看到王钦臣所持何种乐府观等等,都是本文将要探讨的问题。

根据王钦臣编成《韦苏州集》时所作序中所述,其分所编集子十五类,共五百七十一篇。事实上在人们发现的宋刻本之中,分类为:赋、杂拟、燕集、寄赠、送别、酬答、逢遇、怀思、行旅、感叹、登眺、游览、杂兴、歌行等十四类。此种情况,万曼怀疑是流传时“佚去一类”,或为当时笔误。

从这十四类中可见,其分类依据是作品的主题,且其中并无“乐府”类,却有“歌行”类。下面以《乐府诗集》收录的韦应物作品作为参照,比较一下韦应物乐府诗在韦集中的分布。

先来看《韦苏州集》中所分的十四类在编次上是如何安排的。《韦苏州集》十卷之中除了一篇《冰赋》之外,其余皆为诗歌。卷一为“赋”“杂拟”“燕集”,卷二和卷三为“寄赠上、下”,卷四为“送别”,卷五为“酬答”,卷六为“怀思”“行旅”“感叹”,卷七为“登眺”“游览”,卷八为“杂兴”,卷九及卷十为“歌行上、下”。可以看到,其中乐府诗没有被单独标志出来,被标注出来的是与乐府诗关系颇为密切的“歌行”类作品。

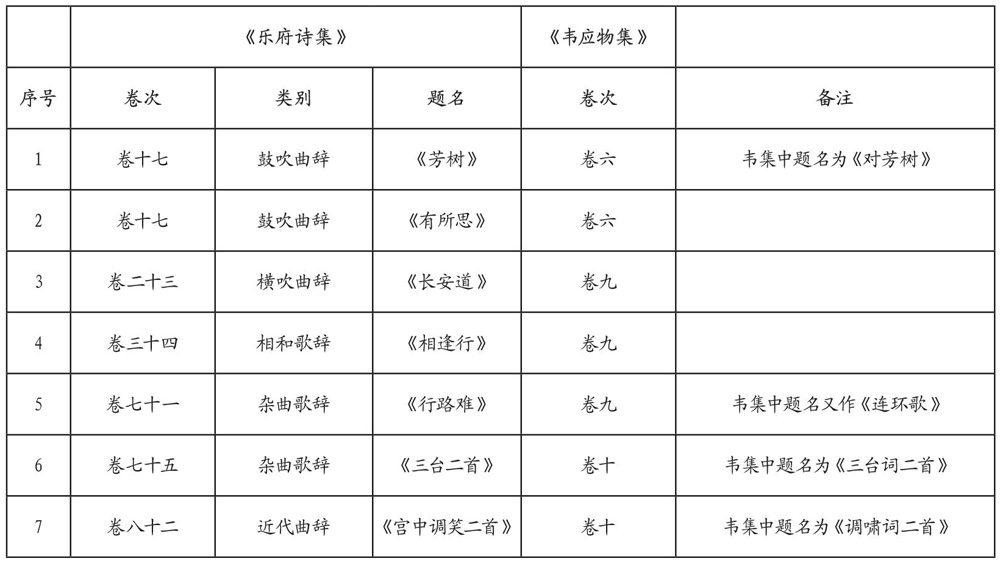

从上表中可以看出,《乐府诗集》中收录有韦应物作品七题九首,分别位于《韦苏州集》的卷六、卷九及卷十等三卷之中。

按照集中的分类,卷六中分有“怀思”“行旅”“感叹”三类,《乐府诗集》中的《芳树》(集中的《对芳树》)在“感叹”一类,《有所思》在“怀思”一类。除此之外的五题七首均在“歌行”一类之中。所以《韦苏州集》歌行卷之外的两首乐府诗只在卷六中出现,并且分别属于不同的类别。这两首诗之所以没有和其他的乐府诗排列在一起,一是因为,王钦臣不以为它们是歌行,所以不能入歌行一类。二是,显然王钦臣将重点放在了韦应物的歌行上,而未对乐府诗予以相同关注,非歌行的乐府诗,只是按照诗歌内容将其归为相应的类别。

《后村诗话》中对韦应物有这样一段评价:“唐诗多流丽妩媚,有粉绘气,咸以辨博名家。惟苏州继陈拾遗、李翰林,崛起为一种清绝高远之言以矫之,其五言,精巧不减唐人,至于古体歌行如《温泉行》之类,欲与李杜并驱,前世惟陶,同时惟柳,可以把臂入社,余人皆在下风。” [9]足见后人对于韦应物古体歌行评价之高,这也许可以解释为何王钦臣单为其歌行独自成卷了。

三、从《韦苏州集》看王钦臣的歌行、乐府观

因为“歌行”一类诗歌被王钦臣单独列出来,所以通过参看“歌行”名下的诗歌,可以看出王钦臣对于“歌行”这一概念的理解,又由于王钦臣收录的“歌行”一类诗歌中包含有《乐府诗集》所录韦应物乐府诗的绝大部分,所以甚至可以探知王钦臣对于乐府的看法。

《韦苏州集》卷九中录有歌行21题22首,分别为:《长安道》《行路难(一云连环歌)》《横塘行》《贵游行》《酒肆行》《相逢行》 《乌引雏》《鸢夺巢》《燕衔泥》《鼙鼓行》《古剑行》 《金谷园歌》 《温泉行》 《学仙二首》《广陵行》《萼绿华歌》《王母歌(一云玉女歌)》《马明生遇神女歌》《石皷歌》《宝观主白鸜鹆歌》《弹棊歌》,其中前两首诗歌《长安道》《行路难》以及后面《相逢行》一首均为郭茂倩《乐府诗集》所录。

卷十录有歌行16题20首,分别为:《听莺曲》《白沙亭逢吴叟歌》《送禇校书归旧山歌》《五弦行》《骊山行》《汉武帝杂歌三首》《棕榈蝇拂歌》《信州录事参军常曽古鼎歌》《夏冰歌》《凌雾行》《乐燕行》《采玉行》《难言》《易言》《调啸词二首》《三台词二首》,其中最后的《调啸词二首》和《三台词二首》两题四首为郭茂倩《乐府诗集》所录。

从以上卷九、卷十所录的歌行作品来看,其中包含有郭茂倩所记的乐府诗5题7首。

由此可以想见,第一,王钦臣有着明确的“歌行”观。因为他为“歌行”诗歌单列成卷,将自己认为是歌行的收录进来。第二,在王钦臣的观念中,歌行和乐府之间并不能画等号,一些题名上带有“歌”“行”“曲”等的诗歌,并不一定是乐府。这和其他唐人集中的乐府卷里收录的诗歌有着明显的区别,有的唐人集乐府卷中收录了大量题目中带有“歌”“行”“曲”等字样的诗歌。也就是说在王钦臣观念当中,并不是所有的歌行都是乐府。第三,在王钦臣的观念中,乐府则可以是歌行,也可以是歌行以外其他任何一种诗体的诗歌。

综上所述,可以得出如下结论,第一,《韦应物集》在唐代便已结集,但流传至宋时,就出现了“缀叙猥并”,偏离原集面貌的情况。王钦臣对其重新编次。第二,原先的《韦应物集》并不分类,《韦应物集》的分类编次是从王钦臣整理韦集开始。第三,王钦臣的校注本已失,却是以后各本的“母本”。那幺,在《韦应物集》中所显示出的乐府诗着录情况,主要反映了宋代编者王钦臣对于乐府的认识。

参考文献:

[1](唐)韦应物,陶敏,王友胜.韦应物集校注[M].上海:上海古籍出版社,2011:652.

[2]复旦大学古籍整理研究所,复旦大学中文系古典文学教研室等.中国古典文学丛考[M].上海:复旦大学出版社,1987.

[3](唐)韦应物,陶敏,王友胜.韦应物集校注[M].上海:上海古籍出版社,2011:625.

[4]万曼.唐集叙录[M].郑州:河南大学出版社,2008:87.

[5]万曼.唐集叙录[M].郑州:河南大学出版社,2008:40.

[6]金开诚,葛兆光.古诗文要集叙录[M].北京:中华书局,2005:303-305.

[7]金开诚,葛兆光.古诗文要集叙录[M].北京:中华书局,2005:303-305.

[8]房日晰.韦应物乐府歌行论略[J].西北大学学报,1996,(3).

[9]王步高.唐诗三百首汇评[M].南京:东南大学出版社,1996:81.

作者简介:

宋颖芳,青岛农业大学人文学院讲师,研究方向:唐代文学,乐府学。