文/张品端

中国书院之名始于唐代,清代着名学者袁枚认为唐开元时宫廷中设有的丽正书院、集贤书院,只是皇室编校、典藏图书的地方,即为皇家的图书馆。具有教育性质的书院一般说法始于五代。周予同先生在《中国学校制度》一书中说:“南唐升元中,因庐山白鹿洞建学馆,……于是含有学校性质的书院才开始出现。”到宋代,书院成为理学家讲学传道之所,学子研学之地。黄以周在《儆季杂着·史说略》中论及书院时就曾说:“书院沿及南宋,讲学之风聿盛,奉一人为师,聚徒数百,其师既没,诸弟子群居不散,讨论绪余。”这时,书院发展成为一种具有读书、讲学、着书、藏书、祭祀为一体的新型教育组织。

在书院发展的历史进程中,书院文化中蕴含的兴学精神、求理精神、求实精神、开放精神、力行精神,根深蒂固地存在于中华民族文化的传统之中,生长在民族心里。书院不仅是中国文化的象征,也是中国文化向域外传播的窗口。13世纪,朱子学开始向海外传播,书院文化也随朱子学走出国门,在海外发展起来。下面以韩国为例,展现书院在中国文化对外传播中的作用。

中国书院文化为海外书院建立提供了思想资源

海外书院建立过程受到了中华文化的影响,特别是朱子《白鹿洞书院揭示》的影响。如朝鲜时代李朝世宗元年(1419),朝廷下诏“凡儒士私置书院,教诲生徒者,启闻褒赏。”世宗二十一年(1439)九月,又“令各官学校明立学令,命下礼曹与成均馆议之。……成均馆议曰:谨按朱文公淳熙间在南康请于朝,作白鹿洞书院学规。”朝廷鼓励民间办书院,并诏令各官学效法朱子《白鹿洞书院学规》办学。这时,全国各地开始酝酿建立一种仿效中国书院文化以奉祀先贤与教育子弟的书院。

到了朝鲜中宗(1506—1544)时期,科举制度混乱,官学学生人数骤减,这就为书院广泛建立提供了契机。这时,代表地方中小地主阶级利益的新兴的士林派,开始提倡乡村教育。他们聚徒讲学,主张实施道德政治,培养崇尚道德的学者,寺庙道观办学成了一种社会风尚。为了扩大自己在乡村的势力,他们在乡村活动中尝试推行乡饮酒礼,使民众认识道德的重要性,进而倡导文庙宗社活动。当时,新士林派赵光祖(1482—1519)等依靠开展文庙宗社活动,摸索新的教育形式,朝鲜书院的合理性开始得到了官方认可,进而推动了朝鲜书院的建立。

中宗三十六年(1541),朝鲜时代着名的儒家学者周世鹏(1495—1554)被朝廷任命为丰基郡守。他于1542年在高丽名儒安珦读书的竹溪宿水寺旧址修建文成公庙,创办兼顾儒生教育的白云洞书院,并向国家要求赐额和支持。随后岭南监司为保证白云洞书院的长久运营,购入了学田和附属院落,并在物质上、财政上给予支持。据《中宗实录》卷95载:“世鹏于之旧居为建祠宇,春秋享之,名曰白云洞书院,左右有序,以为儒生栖息之所,储谷若干,存本取利,使郡中凡民俊秀者聚食而学焉。”《明宗实录》卷10亦载:“丰基白云洞书院,黄海道观察使周世鹏所创立,其基乃文成公安珦所居之洞,其制度规模,盖仿朱文公之白鹿洞也,凡所以立学令,置书籍田粮供给之具,无不该尽,可以成就人才也。”周世鹏在丰基郡竹溪创办的白云洞书院,是朝鲜书院建立的开端。

朝鲜书院的制度化和独立性格的形成,是朝鲜着名的朱子学家李滉(号退溪,1501—1570)的努力。1548年,李滉继任丰基郡守时,公务闲暇即到白云洞书院讲学。他自谓“滉自到郡以来于书院一事,未尝不欲其心焉。”1550年,他依据朱熹修复白鹿洞书院的先例,上书朝廷要求承认丰基郡白云书院为正式的教育机构,并请求明宗皇帝为白云洞书院提匾。据《增补文献备考·学校考》记载:“明宗庚戌(1550年),文纯公李滉继莅本郡,以为教不由上则必坠废,以书遗监司请转闻于上,而依宋朝白鹿洞故事,赐额颁书给田土臧获,俾学子藏修。监司沈通源从其言,启闻,赐额绍修书院,命大提学申光汉作记,仍颁《四书》《五经》《性理大全》等书,书院赐额始此。”明宗采纳了李滉的建议,特亲书“绍修书院”匾额。这也是朝鲜书院得到国家认可的一大标志。在朝鲜书院史上,有皇帝赐额的书院叫“赐额书院”。

此后,全国各地的书院都要求赐书和赐额。肃宗时期有书院417所,其中131个书院得到赐书赐额,后来这种赐额书院发展到269所,占朝鲜书院总数的40%以上。由于有皇帝手书的金字招牌作保证,这就大大推动了朝鲜书院的发展,至高宗八年(1870),书院多达679所,几乎一县超过二所。

同时,李滉认为,当时朝鲜地方官学的乡校已有“环境上的非教育性”和“教育上的非自律性”等缺点。他想在没有科学弊端的书院实施教育活动,认为书院的宗旨是“志于学”,是“乐育人才之地”,在书院学习不是为了应付科举。李滉明确指出当时科举制乃阻碍人才的发展,“世间无限好人才尽为科举坏了”。在教学的方法上,官学的乡校也远不如书院。官办学校往往“徒设文具,教方大坏,士反以游于乡校为耻”。因此,李滉认为“惟有书院之教盛兴于今日,则庶可以救学政之缺”。又因为“学校风化之源,首善之地”,因而书院必须树立正派的道德院风。

朝鲜时代,儒家学者借鉴中国发达的书院制度,制订书院院规,对书院的学习活动和运营方式都做了具体规定。出于对朱子崇拜,朝鲜书院把朱熹的《白鹿洞学规》作为蓝本,制订了各种的院规,进而加快了书院的制度化过程,书院也开始承担知识传承与文化传播的使命。如李滉把朱熹的《白鹿洞书院学规》作为书院教育的基本的理论根据,不仅撰写了《白鹿洞学规集注序》,还将《白鹿洞书院学规》绘成图,以便于学者理解。晚年,李滉将《白鹿洞规图》收入《圣学十图》(第五图)。他为学一生,身体力行,最后由十个圣徒把其思想和践履工夫糅合成一个整体,构成他的完整思想体系。他于68岁时向宣祖进献《圣学十图》。后来,《白鹿洞规图》成为朝鲜书院所标示的人格教育的蓝本。

李滉在创办的伊山书院时,制订了《伊山院规》(共十二条)。该院规,鼓励学生“立志坚固,趋向正直,业以远大自期,行以显义为归者为善学”,对那些“诡经反道,丑言辱亲,败群不率者,院中共议摈之”,要求“诸生常宜静处,各斋专精读书,非因讲究疑难,不宜浪过他斋虚谈度日,以致彼我荒思废业”。后来,《伊山院规》成为朝鲜书院教育史上的典范。

另一位朝鲜时代的朱子学代表人物李珥(号栗谷,1536—1584),亦依据朱子《教规》的思想,制订了《隐屏精舍学规》(共二十二条)。其第十一条规定:非圣贤之书,性理之说,则不得披读于斋中。若欲作科业者,必习于他处。可见,朝鲜书院非常重视性理学教育。宣祖(1552—1608)时期,李珥为求教育实效,建议朝廷实施书院院长从休官者和退官者中选拔,并将其制度化。可见,朝鲜时代的书院教育在朱熹《白鹿洞书院教规》的影响下,具有真正的人文教育价值。

在朝鲜书院教育发展史上,朱子具有重要地位。正如韩国学者金相根先生在《韩国书院制度之研究》中指出:“自书院制度发达以后,学者则改书院为乐园,专心修治,使学术独立发展。……培育出徐敬德、李彦迪、金麟厚、李退溪、曹植、奇大升、李珥、张显光等优秀的儒学家,而确立朝鲜儒学的体系。尤其他们受朱学的影响最大,对性理之论,树立空前绝后的成绩。故后人认此期为朝鲜儒学之黄金时代。”

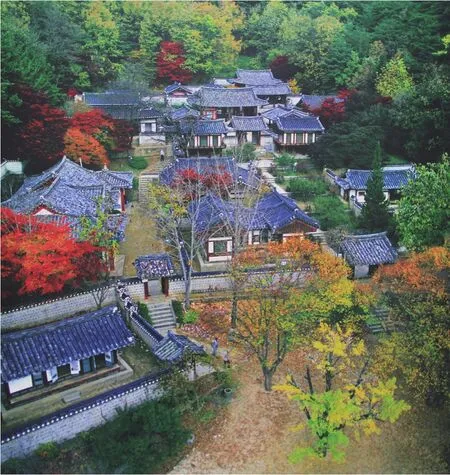

到了19世纪,朝鲜时代的书院大部分由创建者的后孙经营,书院逐步丧失了礼乐教化的功能。1864年,兴宣大院君在对书院的社会作用进行调查的基础上,开始考虑是否将其撤废。1871年,官方为了振兴学术,决定在全国挑选学问优秀的人物,按照“一人一院”的原则,保留书院47所,其余予以撤废。47所书院中具有代表性的书院有玉山书院、陶山书院、龙山书院。

由于历史战争破坏,到1945年韩国光复时书院损坏殆尽。韩国文化部特别出资支持修复、重建,恢复原貌,书院的文库藏书才得以传承了下来。20世纪80年代,韩国开展“青少年人性教育现场教室”活动,通过对先贤的祭祀提高青少年涵养,书院的社会教育功能兴起,并承担着监察地方民风民俗的作用。据韩国文化体育观光部2018年10月统计,韩国现存具有社会机能的书院共有581所。书院不仅在韩国历史上,而且在现代社会对于塑造社会价值理念、淳化社会风气、践行良好民风民俗都起着无法替代的作用。

书院成为中华文化在海外传播的基地

中国儒家思想、知识范式和价值理念,依托书院在海外得到传播发展。就韩国而言,书院是儒家知识分子的集聚之地,也是儒家学者弘道的场所,发挥着社会教化功能。读书人在书院读书讲学,从事教育活动,以儒家的修身齐家治国平天下为根本指导思想,以君子、圣人品格为个人道德修养的最高理想。

新士林派主张发展儒学政治培养人才,振兴儒家礼乐教化,书院的教学内容主要以朱子《小学》《近思录》《朱子家礼》《四书》,以及《性理大全》《五经》为主。朝鲜时代前期,着名的儒家学者李彦迪在制订的《玉山书院学规》中,就明确规定:“诸生读书以《四书》《五经》为本原,《小学》《家礼》为门户。”这可见,韩国的书院承担着中华文化知识传承与文化传播的使命。

朝鲜时代,书院开展的祭祀活动,表现为一种对中国文化的认同和践行,可以增强士人对于儒家伦理道德观念的认同感。书院祭祀依中国书院奉祀制度,祭祀对象颇为广泛,主要有先圣、先贤以及历代儒家大师,既有中国的先圣先贤,也有朝鲜时代的儒学大家。朝鲜书院祭祀朱子是一种普遍现象,在当时朝鲜八个道中的七个道,有二十五所书院,皆奉祀朱子。其中,京畿道有临漳书院;忠清道有云谷、忠贤、宗晦、道东、晦庵等书院;全罗道有三川、紫阳和谷川等书院;庆尚道有新安影堂;黄海道有绍贤、白鹿洞、飞风、龙岩、正源、鹫峰、景贤、凤冈、道东和风岩等书院;平安道有新安、朱文公等书院。据韩国学中央研究院编撰的《韩国民族大百科词典》记载,书院祭祀朝鲜时代的大儒有安珦、郑梦周、李退溪和宋时烈等。

朱子礼学在高丽时期得到儒家学者的重视,据记载:“时俗丧祭,专尚乘门法,梦周始令士庶仿《朱子家礼》,立家庙,奉先礼。”高丽重臣郑梦周要求人们用朱子《家礼》行冠、婚、丧、祭.以取代佛教的仪式。在一大批高丽官方学者的倡导下,朱子《家礼》在高丽末得以较广泛的流传。恭让王二年(1390),“行礼仪一依朱文公家礼,随宜损益”,高丽政府已把它作为大夫士庶人的家礼。其后,一般家庭的礼制便都以朱子《家礼》为标准。

朝鲜时代,礼学得到了极大的发展和繁荣。朱子《家礼》中的“冠、婚、丧、祭”等礼仪在全社会得到了普及。赵光祖、金安国等新进士林,积极倡导自治主义,以《朱子家礼》革新社会礼俗,以《小学》之理念为社会化。据《李朝实录》(中宗大王十三年十一月)载,金安国上书曰:“所谓《家礼仪节》者,皇朝大儒丘浚所删定也。文义之脱略,补而备之,及《朱子家礼》之羽翼也。亦印颁而使人讲行为当。”《家礼仪节》即明代丘浚注释《朱子家礼》的一部礼学着作,收录《性理大全》(卷4),在朝鲜流传很广,影响极大。

朱子被奉为先贤,书院尊朱子的活动经久不衰,其祭礼的规格也越来越高,以至朱子《家礼》成为国家之大典的内容之一。成宗二年(1471),朝鲜《经国大典》问世。该大典主要参照中国法典、《朱子家礼》,规定了李朝的社会制度、伦理道德,规定了国朝五礼仪:吉、凶、军、宾、嘉;规定了民间礼仪:冠、婚、丧、祭。

在朝鲜时代,儒家学者在书院撰写了大量礼学着作,推动了礼学的发展。据首尔大学奎章阁图书馆所藏韩国本《综合目录礼类》记载,韩国学者对《朱子家礼》进行新诠释,出现有曹好益《家礼考证》、李瀷《家礼疾书》、丁若镛《丧礼四笺》等100多部礼学着作。此外,还有《朝鲜儒学史》等书收录的,散藏于韩国其他各地图书馆及民间者,就更多了。可见,中国文化通过书院的传播深度和广度增加,朝鲜时代社会形成了崇拜中国文化的社会风气。

在全球化趋势日益明显,中国传统文化价值和魅力日益彰显的当下,我们从东亚历史中看到书院在传播中国文化中所起的作用,认识域外书院所承载的中华传统文化精神,对我们重新认识中国文化精髓所在,增强我们的文化自信有着重要的作用。