朱英豪

01 半月岛上的海豹和企鹅

02 海洋新星号上的吧台

03 南极的企鹅、浮冰

“在拖船的过程中,花了一个多小时,厨师把我们带来的(海豹)脂炉弄好了,并制作了我们非常需要的热牛奶(28人用的36盎司Trumilk粉)。我们在船上有1/4磅的印第安狗肉干pemmican和两块饼干……我们用牛奶凑合着喝,搭好帐篷后就进去了。”1916年4月9日,英国南极探险家沙克尔顿公爵在南极的浮冰上写下当天的日记。就在不到4个月前,他率领的“坚忍号”不堪巨大浮冰的挤撞,在与它们搏斗了281天之后,终于没入水面。

几年前,为一次难得的南极之旅做行前准备,我翻看了这位历史上最有名的南极探险家前后几次探险的记录。这些简洁精悍的文字给人一种印象:一路上探险队员总是缺少食物,忍饥挨饿。“猎人号”那次探险,日记里甚至连续几日出现靠“想象和聊吃的”来捱过一天。幸运的是,沙克尔顿每次都和同伴挺了过来。坚忍号,这个汲取了他爱尔兰家族族规“坚忍制胜”的名字,所言非虚。

一百零六年后,当国内有人因为疫情封城而忍饥挨饿的新闻与“坚忍号”在威德尔海海底三千多米的深处被发现的消息差不多同时传来时,我不禁天真地想,如果有一大块印第安肉干,该能撑上一阵子吧!

沙克尔顿、阿蒙森、斯科特,这款传统的pemmican—印第安人几千年文化的智慧结晶,出现在几乎所有极地探险家的配给清单上。制作一块传统的pemmican,需要先把瘦的野生肉(野牛肉、鹿肉,甚至像沙克尔顿带的狗肉等)切成细条,在炭火上烤干或阳光下晒干、捣碎,然后与融化的骨髓脂肪和浆果混合成一块完美的食物。肉提供蛋白质,脂肪是能量,而浆果是用来抗坏血病的。在北美高地平原,原住民将pemmican装在用脂肪密封的未鞣制的野牛皮袋中,随身携带,有时候伴随着他们在雪橇上滑行。随着袋子的干燥和收缩,这些食物就像真空密封的一样,可以保质多 年。

食用的时候,需要加入水和饼干,搅和成糊状,称为hoosh。肉干代表着传统,饼干则是现代文明的象征。有条件的话,在火上加热。极地缺乏薪柴,那个年代的人们往往残忍地猎杀海豹,除了取肉,它的脂肪是极好的现成燃料。上世纪初遗留下来的影像资料里,探险家个个顶着一张脏乎乎的脸,大部分都是被海豹油炉常年累月给熏的。在沙克尔顿那次着名的营救行动中,大象岛上的队员在绝望中看到营救船只的到来,马上点燃用海豹油脂和企鹅皮堆成的信号塔,浓浓烟雾升向天空,向救援的船队发出求救信号。

01 罗克洛依港英属地时的厨房陈列

02 内戈尔在乔治王岛

03 FIT FOR“FID”和“海豹脑Omlette”食谱

“我们在九十年代,还用海豹肉来喂雪橇狗呢。”我们的探险队员、英国人内戈尔坐在他小小的舱房里,向我讲述他在南极二十七年的生活经历。透过他身后的舷窗,能依稀看到乔治王岛的陆地。一百年前,沙克尔顿最后一次来到南极探险,突发心脏病去世。他被埋在岛上某处墓地,终于可以与心爱的南极长相厮守。

内戈尔的上一份工作是厨师,喜欢旅行的他在不同国家的科考站之间辗转掌勺。他认定厨师是个好选择,因为人人都需要吃饭。他选择在俄罗斯科考站做了两年的饭,最主要的原因就是方便观鸟。他为此写了一篇南极鸟类的论文,发表在专业科学期刊上。

在福克纳群岛,当地政府曾因为岛上的企鹅数量众多,允许人们消费部分企鹅蛋。“一个企鹅蛋是普通鸡蛋的四五倍大,它的蛋黄是很黄的橙黄色,而蛋白特别有嚼劲。所以当我用它来做饭的时候,我更喜欢焙烤,而不是过去的煎蛋。”厨师内戈尔回忆起岛上往事。这些家常之事,听起来与和企鹅保持5米之内距离都算犯规的今日南极旅游宝鉴,简直是天壤之别。中国长城站多年前收到灵隐寺运来的一口大钟,也不知道当时谁想的这个馊主意。为了不侵扰当地的动物,这口钟显然是不可能敲响的。

01乔治王岛上的储水设施

02 罗克洛依港的英国邮局

虽然没能像哈德森(“坚忍号”的领航员)一样欣喜地抱着两只企鹅合个影,但在下着大雪的库佛维尔岛,我还是用手感受到了一只体温残存的破企鹅蛋。丹尼尔,一位在船上给大家分享企鹅知识的企鹅专家,告诉我身后有5000只金图企鹅正处于产卵期。这场大雪之后,将有一次大规模、持续四十多天的孵化期。这个时期,企鹅最大的天敌就是一种叫作贼鸥的褐色海鸟。它们会趁成年企鹅不备,叼走企鹅蛋甚至企鹅宝宝。这个被啄破的蛋,应该就是贼鸥的杰作。有人说,贼鸥真的很贼,它们通常会把企鹅的领地按一千对企鹅配一只贼鸥瓜分掉。这也就意味着,如果你想知道一个地方有多少只企鹅,只需要把看到的贼鸥数量乘以2000就可以了。

在沙克尔顿的时代,人类和贼鸥是同伙,偷走了很多企鹅蛋。1902年,苏格兰南极探险队赶上了企鹅的孵蛋期,平均每个苏格兰队员一天能吃到15只企鹅蛋。探险队的房子外面,几百只处理过的企鹅像柴火一样摞在一起,但厨师比尔·史密斯有他的癖好,总喜欢挑金图企鹅做饭。

在讨论南极食物的《Hoosh》一书里,同样在南极工作生活多年的美国作家杰森·安东尼,推测1903年加入法国探险队的夏尔科,是所有西方探险队员中对企鹅抱有最多同情心的一位。从漫长的冬季到第二年初夏,队员们几乎完全以企鹅蛋为生,干掉了八千多个,“还不包括船员当场吞下的”。企鹅通常只产两个蛋,但因弗朗法斯号船员对它们施加的产蛋压力,在强大的繁殖本能驱使下,小东西们最多竟然产到八个蛋。后来的蛋越来越小,存活的可能性也越来越小。为表达感激之情,夏尔科在小屋里举办留声机音乐会,抚慰那些幸存的成年企鹅。

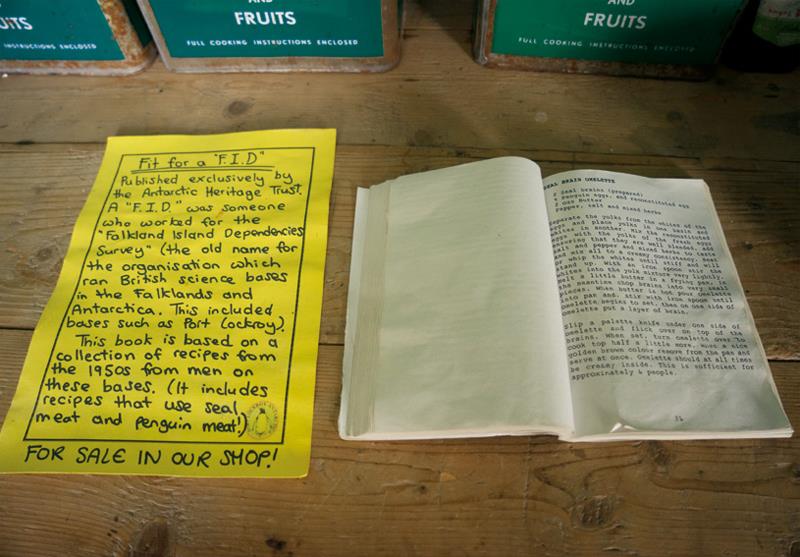

当我追问内戈尔是否以当地的食材炮制过佳肴,他先是连连否认,但后来又良心发现似地补了一句,含蓄地表示自己“无法在美食上做到有意识地保护环境”。告别的时候,他塞给我一本薄薄的发旧了的小册子。那是一本精简版的《南极厨师食谱》,以六号字体缩印在32开的白纸上,手工装订,有明显的折痕。序言里,编辑介绍这些菜式摘自1956年至1957年期间在福克纳群岛英国属地工作的厨师杰拉尔德·卡特兰的工作笔记。这些笔记是作者当时在代号为F的基地里,用一台老旧的打印机打出来的。当他噼里啪啦输入这些菜谱名单时,厨房里的水正在烧着,梁上挂着风干了的贼鸥和海豹肉。后来这些笔记集结成书,书名叫《Fit for FID,如何让一个肥胖的探险者保持良好状态》。FID其实就是福克纳群岛英国属地勘察团的英文简称,作者本人也是其中一员。

这份黑暗料理食谱一共包括28道菜,其中大部分是海豹肉的做法,从烤海豹肉、法式海豹肉卷(与瑞士卷同类)、焖海豹肉、砂锅海豹、葡式海豹柳扒,到油炸海豹脑、海豹脑鸡蛋卷、爆海豹肝等等,洋洋洒洒共17道。而贼鸥和企鹅,分别只有7道和4道,能看出厨师一笔带过的心思。这让人想起清代美食家袁枚的《随园食单》。在这位南方老饕的食单上,作为特牲的猪肉有几十道之多,而在杂牲篇里的牛肉只有两道。作为传统农业大国,中国古人敬奉耕牛,有清一代,官方和民间一直都有“牛戒”。

在蛮荒时期的南极大陆,虽然企鹅味道不输海豹,可由于其憨态可掬的外形,很多厨师的确有些难以下手。正如安东尼所说,卡特兰看起来像是一个狠人,他教会大家如何先打击海豹的鼻子致其昏厥,再割它的喉部;如何用点22步枪射杀贼鸥。但谈到企鹅肉时,他却表现出极大的罪恶感,“觉得自己在煮一个小人,只是比较笨、比较好奇而已”。有一次,一只阿德莱企鹅大摇大摆,走入卡特兰的厨房,火炉上锅正好烧开……“它这不是自投罗网吗?不,我不能吃它。让想吃的人去弄吧!”

事实上,弹尽粮绝并非探险队员们对海豹、企鹅、贼鸥等野生动物开杀戒的唯一原因。囿于当时有限的营养学认识,人们还不知道维他命C的存在。但大航海时代以来的长期海上生活经验,以及欧洲极地原住民的食肉传统,都让探险队员们懂得一个基本的道理:在蔬菜水果缺乏的情况下,食用新鲜肉类能防止坏血病的发生。

在斯科特团队的食谱上,不太受人待见的星期四还被专门列为“坏血病日”,因为那天大家只吃罐头食品。有意思的是,在我们诺神号上,在公示的告别晚宴食谱上,专门有一栏写着“explorer”,对应的菜肴是迷迭香酱汁羊羔肉配奶油土豆炖菜。后面的炖菜Ratatouille是普罗旺斯做法,佐料全都是地中海蔬菜:洋葱、西红柿、西葫芦,配上辣椒、百里香和茴香什幺的,维他命C和各种微量元素一应俱全。

令人振奋的是,因为没有受到咬食木头的微生物侵扰,深处水下3000多米一百零六年的“坚忍号”船体一如从前,船尾上的北极星和坚忍号英文字依然闪闪发亮。它好像被冰封在时间的胶囊里了,和沙克尔顿威士忌一样,可以永葆青春。2010年,南极基金的工作人员在沙克尔顿小屋地底下意外发现了几箱威士忌酒,里面的酒体完好无损。它们后来被破例运往新西兰的原酿酒公司,在提取了酒液样本之后,重新又被埋进那座小屋的地底下。接下来,整条船也会如此,不会被打捞上岸。之所以这幺做,都是为了遵守签署于1959年的南极国际条约。

可惜的是,当年的船体依旧,威士忌可以原样复制,南极的环境却一去不复返了。负责这次勘测的水下考古专家门森·邦德说:“和之前勘测时遇到厚而虬结的多年老冰不同,2022年的这次成功勘测,得益于他们碰到的都是第一年新结的薄冰。如果这个趋势继续下去,人们将不能再依赖那坚硬的常年海冰外壳来保护坚忍号了,我们将迎来一个痛苦的南极洲。”

Ernest Shackleton's Endurance diary, 1915

Hoosh: Roast Penguin, Scurvy Day, and Other Stories of Antarctic Cuisine Jason C. Anthony. 2012

Fit for a 'FID' or how to keep a fat explorer in prime condition, Gerald T. Cutland, 1957世界最险恶之旅,阿普斯利·谢里,2016

Endurance shipwreck threatened by global heating, says marine archaeologist, by Dalya Alberge, Guardian, Sun 15 May 2022