高海博

几位慕名而来的游客被挡在门外。

这是2018年11月10日,世界互联网大会闭幕后第二天上午的情景。由于有些展台还在拆除,内场也需要重新布置,会场仍处于封闭状态。

7日至9日会议期间,乌镇的东栅西栅景区都被关闭。前述几位游客想趁着会议刚刚结束的余温,与互联网大会来一次亲密接触。他们并不关心大会内容,他们只想进去看看,拍个照,证明自己来过。

显然,计划落空了。

对乌镇景区的管理运营方乌镇旅游股份有限公司而言,这恐怕是今年最忙碌的一个月—就在世界互联网大会召开前两周,为期10天的乌镇戏剧节刚刚结束。

前后不过大半个月光景,这个江南小镇却经历了一次时空的瞬间变换,从浪漫自由的戏剧乌托邦切换为严肃的国家会议现场。

某种程度上,中国国家互联网信息办公室和浙江省人民政府联合主办的互联网大会代表着国家意志,同时又是前沿技术与未来趋势的象征;乌镇戏剧节则完全来自于民间与市场,它是文化理想与商业运作的展现。

这是中国最典型的庙堂与江湖的故事,一个是被赋予的,一个是主动创造的,两个乌镇的故事就在这之间上演。

据乌镇内部人士告诉《第一财经周刊》,世界互联网大会对选址有两个要求,能够展现中国本土风貌,且具备大型活动的承接能力,乌镇因此成为最终举办地。所以,世界互联网大会落户乌镇在某种程度上更像是一个结果,或一种官方认可。

从2014年第一届世界互联网大会开始,每年的秋末冬初,乌镇都会成为新闻中心。大人物、饭局、花边新闻一度是这场会议重要的关注点,但现在它似乎严肃起来了。

乌镇地方政府试图借助世界互联网大会让更多项目落户于此。镇上以乌镇人茅盾的文学作品命名的子夜路正展现着这种成果:腾讯的众创空间、浙江互联网大数据交易中心都已落地。相应的,周边的医院、咖啡厅、茶馆都被冠以互联网的名义,茶馆名为“互联网茶馆”,咖啡厅名为“金融咖啡”,而医院叫“互联网医院”。

因为承办了世界互联网大会,地方政府还创建了一个“互联网文化创意街区”。在官方介绍里,这个街区将“集古镇旅游、文化休闲、创客空间、艺术设计、电子商务、金融服务等功能于一体”。

但现实并不如愿,《第一财经周刊》在整个街区走访发现,大多数门店尚未出租,只有少数门店入驻了几家快餐店,说冷清并不为过,唯一人多的去处只有开在街区里的星巴克—“互联网”仍只是这个小镇的符号。

从救火队长到乌镇推手,从东栅到西栅

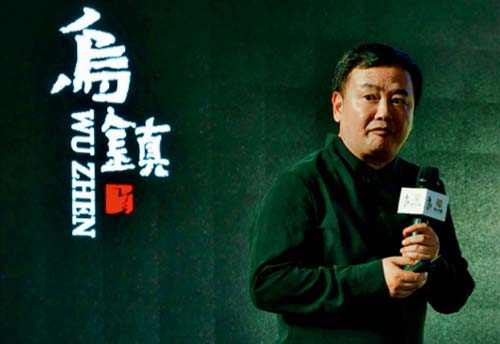

乌镇长成今天的模样,一个最无法忽视的人是陈向宏。他曾是乌镇的党委书记,也是乌镇景区总规划师、乌镇旅游股份有限公司总裁。

1999年,时任桐乡市政府办公室主任的陈向宏被派往老家乌镇处理一场意外的火灾,原本只是“救火队长”,最终他却成为“乌镇推 手”。

同一年,36岁的陈向宏成为刚成立的乌镇古镇保护与旅游开发管理委员会主任,开发乌镇被桐乡市提上日程。这个时间点比同属浙江省的西塘晚了4年,比周庄更是晚了10年。

当时,乌镇道路坑洼,一片破败。艺术家陈丹青曾回忆那时的乌镇景区只有几户老人家,年轻人都走光了,河边堆着垃圾堆、鸟笼子和马桶,“像一个炊烟缭绕、鸡鸣水流的地 狱”。

条件只有这些,可供选择的空间也极为有限,拿得出手的也只有“茅盾故居”这一个名头。很多人向陈向宏建议围绕茅盾做文章,也有人建议做仿清或仿宋建筑,但他觉得都不 对。

他用半年时间把当时几个有名的古镇看了一遍,发现这些古镇大多属于逐步开发,没有完整的规划,而且都以销售经营为主。陈向宏决定要做一个不一样的,“别人没有做过的东西”。

多年以后,在一些关于乌镇成功经验的分享会上,陈向宏曾这样总结当初的“产品意识”:把乌镇视为一个旅游产品,游客的需求是什幺,乌镇可以提供什幺,以此做进一步开 发。

陈向宏想到的是把一个古镇的整体风貌保留,不单做一条街或者一个地方,而是一片区域。可如此大规模的区域开发,最重要的便是拆迁与钱。

因为茅盾故居在乌镇东栅,加上占地面积小,这里成为最先开发的景区,也有试点意味。当老区内不协调的建筑、工厂、百货大楼被全部拆除,大规模的变动让当地居民骂声一片,陈向宏则被说成“败家子”。

同济大学的古建筑保护专家阮仪三在1990年代末正牵头做古镇的联合保护,很多年后,阮仪三回忆东栅的茅盾故居街道改造依然称道。街道上的电线杆、电线全部被清除,原本的石板路找相似的石板铺起来,而石板路下埋了7根管子:下水道3根,分别是雨水、污水、自来水;电线管子4根,有电话、电力、燃气、冷气。“风貌是我们的历史,生活是现代化的。”阮仪三这样评价说。

这种现代的产品思维让乌镇东栅在保证古镇现有形态的基础上,得以拥有更现代的美感,且不至于出现石板路上空架满电线的违和场景。

同时,为了方便游客参观,陈向宏在景区外建立了一个停车场与游客中心,让产品体验进一步提升。

2000年,东栅开始营业,到2003年,1亿元投资全部收回,每年营收超过3000万元。陈向宏开始考虑西栅的开发。

但很多更现实的日常运营问题不断涌现。由于东栅的拆迁只涉及工厂等设施,原住民并未迁移,有些人在景区内开民宿、做饭馆,给管理造成诸多不便。2005年,西栅景区因为强制拆迁也闹得沸沸扬扬,陈向宏承担了巨大压力,不但本地居民骂他,一些专家学者也批评他将原住民清空的做法。一位经历过此事的原西栅居民告诉《第一财经周刊》,当时事情闹得很大,几个人都去上访。

至今还在网络流传的一篇名为《谁的眼泪在流淌》的媒体报道记录了这场纷争。在那篇报道的最后,记者问陈向宏,“5户强制拆迁户还没有妥善安置,就目前这种僵持状态,你有什幺打算和对策?”陈向宏回答:“没有办法,我们已经做了最大限度的让步。”

陈向宏采取了高压政策。因为当时还出任地方官职,他让本地公安直接去停掉这些偷开的民宿与饭馆。

对“产品”极度敏感,同时个性又极度强势的陈向宏与中国大多数“想做事”的地方官员类似—如果你看过纪录片《中国市长》,对此或许更容易理解—他们在地方拥有权力,又极度想做出一番事业,强制执行成为最快速的实现路径。在接受《人物》采访时,陈向宏表示,“要快速做很多事,你必须不按常规来嘛,甚至可能要踩红线。”

陈向宏有自己的逻辑,西栅的改造有两种方案,一种复制东栅,做观光项目;一种则是转型为度假休闲中心,让游客不再纯粹观光,而是住下来。在他理想的设计里,门票、住宿、综合性收入各占1/3。

东栅到西栅的变化也是一个从观光型产品到度假型产品的转变。想要实现这个目的,最快速最直接的办法便是统一管理。酒店、餐饮、景区按照一个概念与模型统一设计,就如同迪士尼度假村一样。不同之处在于,迪士尼提供的是卡通梦幻世界,乌镇则提供对中国传统小桥流水式故乡的想象。

最终,西栅的搬迁花了9个月,迁走总计1000多户居民。前述那名亲历拆迁的居民曾住在西栅最深处,现已在景区外开了一家民宿。他回忆原先家里白天都需要电灯,“搬出来也好,那里真不适合居住。”

不少知识分子批评西栅是一个“楚门的世界”,因为已经没有本地人生活于此,景区更像是一个人造的假象。但谁也无法否认陈向宏对用户心理的准确把握:他认为游客对古镇的爱是“伪爱”。大多数游客从北京、上海、杭州前来,在自己的城市,他们每天看到的是写字间与高楼大厦,他们需要短暂逃离到古镇,欣赏这里的小桥流水,获得短暂的清闲与慰藉。但是这种“逃离”又无法拒绝现代性,因为他们已经习惯了熟悉的生活,Wi-Fi、干净的房间、可口的饭菜,以及热水龙头与抽水马桶。“你到一个地方的第一件事,是不是打开手机看有没有Wi-Fi?如果这个地方的Wi-Fi是免费的,你马上会对这个地方有好感。”

整个西栅的改造过程有4年之久,花费近10亿元投资,到2007年开始正式投入运营。在西栅的改造中,乌镇铺设了21根地下管道,其中包括宽带网络,这在2003年已足够超前。

这期间也是陈向宏为钱考虑最多的时候,一个在乌镇旅游公司工作了15年的高管向《第一财经周刊》回忆,他有两次工资发放推迟都是在西栅改建期间。“陈总不和我们说,都自己扛了。”很多年后,他才知道,当时为了拿贷款,陈向宏去向各个银行贷款,饭局上,一瓶白酒能贷款1000万元,“陈总一瓶喝不下了,还想着喝半瓶能不能给500万。”

在古镇风貌的传承上,陈向宏对于建筑师从不感冒。至今很多乌镇旅游公司旗下的项目都由他亲自在图纸上画出,再与设计团队一起完善。在他看来,建筑师要的永远是“在一堆房子里认出房子”,而他想要的是“整体风貌”,认不出特别的房子。为了达到修旧如旧的感觉,西栅的很多石料、木头来源于浙江安徽拆迁的老街与老房子,每次一得到消息,他就派人运过来。

景区修旧之外,更重要的是把空出来的房子改为民宿,建设新酒店,让游客住到乌镇。陈向宏的理念是,景区内的住宿一律不对外合作,全部自己经营。在他看来,度假村的核心模式就在于住,如果让星级酒店进驻,等于“替酒店打工”。

因此,乌镇景区内的酒店没有参与评星,但是基本保证了住客的各类需求,有单价近2万元的别墅套房,也有几百元的民宿。为了让景区更有地方特色,一部分民宿由本地人经营,房东可自主开设餐饮并接受监管,但不能自行拉客。房客由游客中心统一分配,住宿费归乌镇旅游公司,再由公司分配给房东。这样的管理制度,既避免了景区内恶性竞争,又调动了房东的积极性。

陈向宏极为强调景区资源产权的完整性。一个例子是,他并未将景区自营的酒店过多地挂到携程等旅游平台,而是集中在自己的网站与应用上。此外,为了避免食品安全事故,所有民宿使用的酒、油、调味品等由乌镇旅游公司指定品牌,统一进货配送,因为“一旦发生事故,受损的都是乌镇这个品牌”。

如今,西栅景区从最初的6万平方米,扩张到50多万平方米,其中房间数量超过千间。乌镇东西栅景区员工超过3000人,公开数据显示,2016年游客数量为930万,2017年则超过1000万,每年营收过10亿元,是中国经营效益第一的古镇。

这期间,乌镇旅游公司的资本结构也发生了改变,更接近于一家市场化公司。除桐乡市国资委掌握40%股份,乌镇还引入了大股东上市公司中青旅,并在2009年接受了IDG的投资。陈向宏也于2009年辞去公职,成为乌镇旅游公司的总裁。

按照他的设想,乌镇的改造和运营完全走出了一条新路:在维持原有风貌的基础上保证了现代的生活方式与生产关系,统一运营,统一标准,成为符合现代人消费心理的优质旅游产品。

从观光到看戏,从古镇到网红地标

但如果仅仅如此,乌镇不会像现在一样有名。2010年,陈向宏继续他的“升级打怪”之路。他发现,如果只是简单的小桥流水与酒店,其实很容易复制,而且周边已有其他古镇开始同类改造。

他开始向文化方向转型,提出的口号是“一样的古镇,不一样的乌镇”。在他看来,文化特征才是古镇最大的个性。

当能够吸引足够多的游客,拥有充足的硬件条件时,乌镇开始从单一的产品变为平台,它的内容不再是单一的酒店与景区,能否带动一个新内容的延伸与裂变,考验着乌镇这个新平台的能量。

投资方之一的IDG因为也参与投资了“印象”系列,最初曾希望可以改建乌镇水剧场,像其他地方一样做一出“印象·乌镇”。陈向宏很快否定了这个主意,“坚决不要”。像改造东栅一样,他还是希望走一条别人没有走过的路。

在西栅建设初期,乌镇是众多影视作品的拍摄地,这让陈向宏积累了不少影视圈人脉,着名演员黄磊就是这样成了他的好朋友。2002年,黄磊导演的电视剧《似水年华》在乌镇拍摄,因为剧情需要,剧组在河上搭了一座廊桥,桥上挂满各种形状的白灯笼。陈向宏最讨厌在景区里挂灯笼,他认为挂个灯笼、插个旗子、摆个作坊的办法是最原始的开发模式,直到现在,“景区如果要挂灯笼,需要我的批准”。

当时,陈向宏看到灯笼就拿着斧子要去砍,黄磊骂他是“土皇帝”。但最终两人不打不相识,陈向宏看了剧本,发现是拍乌镇的,剩下的10万元场租费都不要了。

2008年,黄磊邀请陈向宏到上海大剧院看《暗恋桃花源》,陈向宏发现自己前后都是年轻人。而且这些年轻人有极强的消费力—乌镇景区内的高价客房,很重要的消费群体便是年轻人。

这之后,他又与黄磊不断沟通,通过其引荐认识了赖声川、孟京辉、田沁鑫这些中国戏剧界的知名导演,陈向宏最终决定在乌镇做戏剧节。

但只认识导演并不能完成戏剧节,最重要的硬件依然需要建设,乌镇旅游公司之后在景区内投入4亿元人民币修建了乌镇大剧院,其他5个剧场也同时做了改造。西栅原先保留下来的一些戏台与原始剧场,加以改造后也被重新启用。

经过几年筹备,戏剧节最终于2013年开幕。因为乌镇旅游公司团队此前没做过戏剧节,对很多技术环节并不清楚,国乐剧场的舞台做错了,导致第一排观众看不到舞台。赖声川在现场很抓狂,陈向宏知道后手写了4页道歉信,让助理交给赖声川,事情才算过去。

但是戏剧节在很长时间里都是个亏本买卖,尽管到第二届时已有80%的游客是冲着戏剧节来到乌镇,但这种文化效应没法很快变现。不过陈向宏乐于看到这种“气质上的变化”,“90%的游客虽然不会进大剧院,但他一来乌镇看到一个这幺美的大剧院,还有戏剧节,乌镇就与一般以传统文化民俗为特色的江南古镇在内容上做了一个切割。”

戏剧节带来的更重要的变化是它让乌镇变得年轻了。以戏剧为入口,乌镇有了新的对接年轻人的方式。一个平台受年轻人喜欢,它的生命力便有保证。

中国的戏剧市场聚集在北京与上海,乌镇大剧院并不能像北京的剧场一样每天都有演出,但是保障戏剧节以及大型活动已足够,乌镇旅游公司每年的营收增长率都保持在两位数,依靠的就是戏剧节提供的新的文化动力。

景区游客的增长也为镇区带来变化。因为价格或者其他原因,很多游客会选择住在景区外,镇区到处可见的便是民宿与饭馆。乌镇日益成为一个有机体。

一位民宿老板告诉《第一财经周刊》,除了冬天那段时间,乌镇几乎没有淡季,镇上常住人口有6000人,民宿房间超过2万间。这样的接待能力也足以显现乌镇的受欢迎度。

至今,戏剧节已经办了6届。正如孟京辉导演所说“谦虚谦虚全国第一,一般一般世界第三”,乌镇戏剧节已成长为法国阿维尼翁、英国爱丁堡戏剧节之后的全球第三大戏剧节。

拥有相同逻辑的还有木心美术馆。这个造价超过8000万元的美术馆至今还需每年倒贴1000多万元。基于商业考量,游客在购票进入景区后仍需额外支付20元美术馆门票,但这样的收入显然并不足以覆盖成本。

美术馆对于乌镇的价值在于,它让这个小镇终于在茅盾之外拥有了一个新的更符合当代审美与年轻人喜好的文化偶像—与曾任文化部长的茅盾相比,木心是更自由也更时髦的艺术家—最终西栅承接了木心美术馆,东栅则保留着茅盾故居。

“乌镇大剧院和木心美术馆成为新的地标。它们也许不能为乌镇旅游带来直接的效益,却为后10年乌镇的发展做好了铺垫。”陈向宏在一次内部分享会上说。

从戏剧节到峰会,从官员到包工头

陈向宏将自己经营乌镇的理念总结为:造一个旧瓶子,用它装新酒。如果说2013年的酒是戏剧节,那幺2014年的酒就是世界互联网大会。

借助世界互联网大会,乌镇旅游公司拓展出了新的会展业务,每年有近百场会议在乌镇召开。以世界互联网大会的会址为基础,乌镇又新建了互联网国际会展中心,并在今年继续扩建了可以容纳1600人同时就餐的云舟宾客中心,进一步提升会务的接待能力。

洞悉官场的陈向宏并不愿在世界互联网大会上过多抛头露面,也很少见客,会议期间据说还在办公室里画图纸。最近两年,他变得更加低调。今年戏剧节期间,他只宴请了两个人,一个是鞋履设计师Jimmy Choo,另一个是日本戏剧导演铃木忠志。“因为他觉得这两个人是有工匠精神的。”乌镇旅游公司内部人士 说。

世界互联网大会结束后,陈向宏发微博称,沉寂多年的乌镇成为国内众多政治家、企业家和一线明星集聚的打卡地,但与有些小镇不同,不在外宣上用这些明星去蹭热度是乌镇旅游公司内部的铁律。

乌镇模式的对外输出案例

在个人微博上,陈向宏自称包工头,发表的内容几乎都与乌镇有关,但大都表现得谦虚和务实。转发一则嘉兴市委书记号召当地官员向乌镇和他学习的消息时,他写道:盛名之下,其实难副……

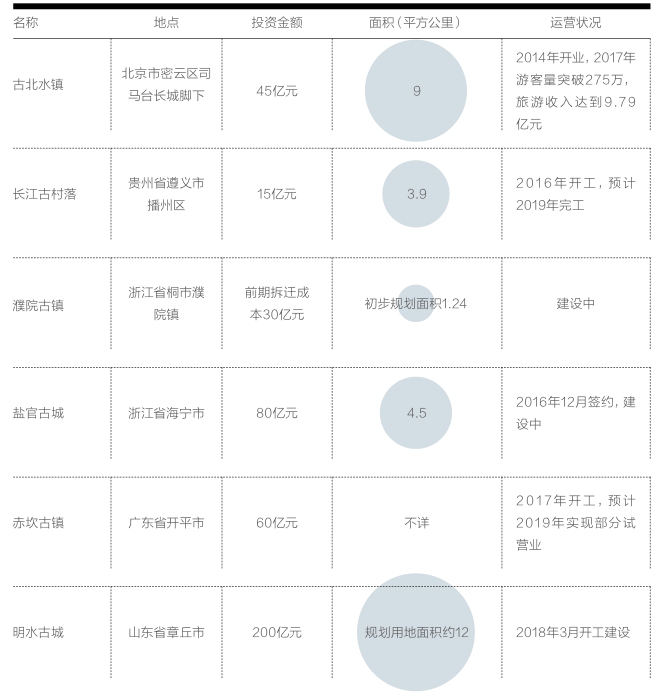

盛名虽然难副,却为乌镇旅游公司和陈向宏带来了新的机会。乌镇旅游公司的视角已经开始跳出乌镇,向全国输出这种运营模式。位于北京密云区司马台长城脚下的古北水镇是最知名的案例。

2014年,古北水镇正式对外运营,成为陈向宏和乌镇旅游公司将“乌镇经验”运用到陌生环境的试验地。

中青旅公布的古北水镇2017年运营数据显示,该项目全年营业收入9.79亿元,全年累计接待游客275.36万人次,这对一个运营不过4年的旅游项目而言已是足够出色的成绩。

与当初乌镇一样,古北水镇也曾引起一系列质疑,被认为是对乌镇的山寨。陈向宏认为,北京有过自己的水乡,改造是通过景区创造性建设重现消逝的历史景观,建筑风格和整体格局依然来自于北方民居,并不是照搬乌镇。和过去一样,面对外界质疑,他大多时候以沉默应对,相信“市场和时间是最好的审判官”。

而且更多地方政府愿意相信陈向宏与他的乌镇经验。据《第一财经周刊》梳理,山东明水古城、浙江濮院古镇、浙江盐官古城、广东赤坎古镇都已经与陈向宏签约,他也顺势成立了中景旅游管理公司,将目标定为:做中国旅游目的地的供应商与连锁景区管理者。

也许正是这样的野心与底气,陈向宏极少与地产商合作。这两年“文旅”“小镇”已成最热门词汇,地产公司是其中最重要的玩家。很多地产商希望让陈向宏去给自己的项目站台,“仅仅是站个台,可能就是一大笔钱。”上述乌镇旅游公司的高管说,但他都拒绝了。旅游是一个相对较慢的生意,陈向宏担心过快的获得会扰乱心思。

在与绿城董事长宋卫平的一次交流会上,陈向宏分析说,“我们与绿城的模式还是有点不一样,你是做一个小镇,把你小镇的房子卖掉;我是做一个小镇,依托这个小镇卖我的生活、卖我的文化、卖我的商业业态,这是不同点。”

如果套用现在的理念,乌镇与戏剧节的结合正是文化旅游最典型的代表,陈向宏在5年前就已摸到了这个脉门。他非常清楚,普通游客向往的乌镇依然是那个有文化底色与小桥流水的古镇,世界互联网大会固然前沿,却绝无可能介入普通人的日常旅游生活。在接下来的时间里,乌镇讲述的依然是与文旅相关的故事。