翁佳妍

用五十年研究往“民族脊梁”上

一点点添加肌理和血肉

7月初,

研究了五十年鲁迅的钱理群出版了新书《鲁迅与当代中国》,

这本书里不仅集结了他多年的研究成果,

还解答了一个最重要的问题——对于当今中国,

鲁迅的意义到底是什幺?

鲁迅是谁?

课本上写,伟大的文学家、革命家、思想家。钱理群教授不喜欢:“这样的鲁迅可敬,却不可亲不可爱。我们学生就是被这‘三家吓到了。”

电影《鲁迅》里,濮存昕演的鲁迅可亲可爱,是好儿子、好父亲、好朋友。钱理群不满足,“花这幺大力气拍电影,仅仅为了说:鲁迅是个‘三好公民?”

他觉得,鲁迅“不是神,是和我们一样的普通人,但他又是个特别稀有的人。因此我们才需要他”。在北京大学说起钱理群,第一反应是那个“讲鲁迅的”,第二反应是那个曾经痛批大学正在培养“精致利己主义者”的教授。

钱理群教授年近八旬,一生研究鲁迅,出版8本讲鲁迅的论着,编纂过鲁迅作品全编。7月初,他出版新书《鲁迅与当代中国》,集结了十余年研究成果。五十年里,他对鲁迅的研究往“民族脊梁”上一点点添加肌理和血肉:从60年代拥有“硬骨头”的圣人,到80年代的彷徨矛盾,到现在这个想尽一切让国人“幸福地生活、合理地做人”的知识分子。

演讲时,钱理群总将鲁迅与英国的莎士比亚、俄国的托尔斯泰、德国的歌德连起来说,他说每个国家都有一个作家,“应该从小读他的作品,读一辈子,精神上就有了底。” 7月8日,他为新书在北大附近的三联书店做讲座,这天讲座的题目是:“今天,我们为什幺需要鲁迅?”

和鲁迅的两次相遇

小学四年级,钱理群乱翻哥哥抽屉,找到一本“文选”。里面有一篇《腊叶》,是一个叫“鲁迅”的人写的。鲁迅写的“腊叶”钱理群没看懂,但又觉得“非常美,又非常奇,更怪,甚至觉得恐怖”,这种被文字唤起的“莫名的感觉”,他在晚年管这叫“第一次和鲁迅相遇”。

第一次和鲁迅相遇时,钱理群并不知道生命到了岔路口。那是1949年,父母就去台湾还是留大陆产生分歧。父亲是一名国民党高官,打算带全家飞往台湾;而母亲想先“留下来看一看”,于是派父亲先探探路,母子留在了南京武夷路的大宅里。钱理群不记得有什幺送行,大家对离别司空见惯,不觉得此行有什幺特别。

结果是:10岁后,钱理群没见过父亲。父亲缺席了,却一直影响着他的人生——最坏的那种。14岁,他申请入团被拒;21岁,北大毕业后,他被分配去贵州山里一所卫校教语文,还不许报考研究生,申请当班主任被拒。贵州人事部门告诉他:进了大山,就别想出山了。

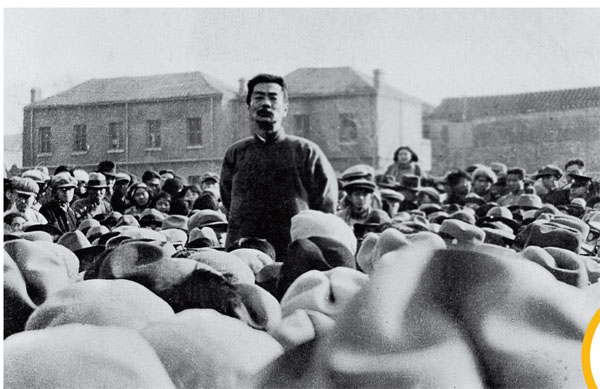

1932年冬,鲁迅应邀在北京师范大学演讲

钱理群在贵州山里呆了将近二十年。不许当班主任,他决定当“最受学生欢迎的老师”,抱着被褥住进学生宿舍,跟学生同吃同住。和学生年龄相仿,他们很快打成一片,一起踢球、爬山、办墙报、搞读书会。学生睡觉后,他继续挑灯夜读。文革时无书可看,手头只有毛选和鲁迅,他就读鲁迅,记了数十万字《鲁迅研究札记》。

那时,这位写出《腊叶》里奇特文字的作家被称为“中国脊梁”。毛泽东说“鲁迅的骨头是最硬的”,“是中国的第一等圣人”。钱理群对鲁迅的印象是一个站在山巅的偶像,佩戴着闪闪的红星。鲁迅冷峻,画像上总是夹着烟,没有笑容;鲁迅无私,“吃的是草,流的是奶”;鲁迅是战士,“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,钱理群后来回忆鲁迅在当时“几乎成了文化的高大全,给众生留下铁人的印象”。

1962年1月1日,钱理群写了第一篇关于鲁迅的论文——《鲁迅与毛泽东》。在文中,他把鲁迅和毛泽东称为“代表东方风格的两位巨人”,用“硬骨头”、“韧性战斗精神”、“清醒的现实主义”形容。这些并非原创,拼凑了毛泽东、瞿秋白、冯雪峰对鲁迅的评价。后来,钱理群说这篇论文“少有我自己的思考和独特的表达,谈不上是独立的属于我自己的鲁迅研 究”。

不久,文革爆发。鲁迅成了“战斗战士”和“彻底革命”的代言,是“无产阶级文化大革命的闯将”,到处都在学习鲁迅精神。但因父亲的关系,钱理群一直是革命的边缘人,这期间的经历令他在获得平反后,毫不犹豫地烧掉了父亲的照片。

鲁迅是钱理群学术生涯中最重要的研究课题

他只能埋头读书,可读的书只有鲁迅,后来他说:“我们这代人差不多是通过文革才体验到鲁迅,经过那场灾难,进入绝望的境地,这才找到了鲁迅,与他相遇。”

第二次相遇,他发现了一个和“圣人”完全不同的鲁迅,这个鲁迅可亲可爱。鲁迅五十岁有了儿子海婴,高兴坏了,照了一张合影,写着“五十岁与一岁”。在给朋友的信里,鲁迅常常提起儿子,“他大约已认识了二百字,曾对男说,你如果字写不出来了,只要问我就是。”

在《朝花夕拾》里,鲁迅写童年和父亲的互不理解。看五猖会,“笑着跳着”,父亲突然出现在背后,强迫他背书,“我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书。”《父亲的病》里,父亲临死前奄奄一息。鲁迅悲痛不已,有时竟至于电光一闪似的想道:“还是快一点喘完了罢……”转头又为自己的“罪恶”自责。断气前,鲁迅按吩咐大呼“父亲”,成年后,鲁迅忏悔自己的叫喊惊扰了父亲安息,是“对于父亲的最大错处”。

这些 “既隔膜又纠缠的父子关系”让钱理群感同身受。晚年在书中,钱理群也总是回忆起烧掉父亲照片的场景,字里行间有忏悔:“眼前永远晃动着那地狱般的图景:我亲手点燃的火,一点一点地吞噬了我的父亲——他的沉思、微笑,连同他对我全部的爱和期待。”

1976 年,在写下《鲁迅与毛泽东》论文十四年后,钱理群写了第二篇关于鲁迅的文章——《读<野草>、<朝花夕拾>随笔》,这里的鲁迅不再高大全,也经历着彷徨、怀疑和失望。那时,钱理群已经有了新目标:回北大讲鲁迅。

两年后,40岁的钱理群考上北大中文系。中文系前系主任温儒敏在一篇文章里戏称他是“老童生”:“老钱的鲁迅读得多,有比较充分的学业准备。”1985年,钱理群的鲁迅课正式开课,多年后,面对那些据说学不进、读不懂鲁迅的学生,他的第一课都是聊聊鲁迅笔下的“父亲和儿子”。

鲁迅式思维方式

1985年,钱理群给81级到84级的北大学生开课,讲授《我之鲁迅观》。他对学生只有一个要求:“尽量把鲁迅全集看下来。”

至于学生记不记笔记、来不来听课,他无所谓。第一堂课他就告诉学生:“考试绝不会考我讲的内容”,考试是一篇论文《我之鲁迅观》,要求很鲁迅:“第一,说真话;第二,要言之有理。”

长期以来,鲁迅被当作供仰视的标杆。1979年,钱理群刚入北大读研,那时,“与革命价值体系相连的鲁迅和独立思考发现的鲁迅缠绕内心”,他害怕“思考的不成熟歪曲了鲁迅”,于是决定暂时放下鲁迅,转向周作人研究。

周作人是典型的个人主义作家,人生观和鲁迅大不相同。他选择“在不完全的现世享乐一点美与和谐”,在乱世里听谈鬼、学画蛇、玩古董、吃苦茶。研究周作人帮钱理群“打开了另外一个视野”,让他发现人作为人的意义,也让他能够从“人”的角度重新阅读鲁迅。

他发现,鲁迅其实从来不想当“导师”。在《导师》一文中,鲁迅敬告各位青年,要小心自命导师的知识分子,那是骗子。他说我自己还在寻路,何敢给人们指路?不过“随便谈谈,是可以的”。钱理群希望学生去跟鲁迅“随便谈谈”,作为一个“生命个体,和鲁迅这个个体去相遇、对撞”。

相比于一往直前的“战士”,鲁迅更像是总在寻路的矛盾体,对科学、平等、民主、自由、爱国,这些不可怀疑的普世价值“抱有一种非常复杂的态度”。

鲁迅临死前,托人给二弟周作人带了一封信,这几乎是周氏兄弟最后一次对话。当时正值抗日战争前夕,鲁迅在信中说,注意到很多教授在爱国宣言上签了名,你没有签。鲁迅同意救国应该是政府的事,过分宣扬爱国主义,指望靠打民意牌救国,是不行的。但他正告二弟,知识分子在民族生存问题上,不该含糊。

鲁迅对所谓真理的态度总是矛盾的,类似“既爱国,又反对过分宣扬爱国”。钱理群非常赞赏这种“矛盾”:对肯定提出质疑,再对质疑提出质疑,钱理群称之为“鲁迅式的思维方式”。

他曾经研究过鲁迅和胡适演讲,两人当年都是北大最受欢迎的教授。根据当事人回忆,听众在听两人演讲时,反应截然不同。胡适自信,似乎总是真理在握,“怕什幺真理无穷,进一寸有一寸的欢喜!”痛快简洁,学生 “目光闪闪地走出讲堂,好像只要跟着胡先生走就行了”。

鲁迅不一样,听他演讲是个“紧张吃力”的过程,他总在提出一个命题后,又提出一连串问题。他给学生讲妇女解放“出走的娜拉”,接着又反问:娜拉走出家庭就解决一切问题了吗?他说,如果没有获得经济独立,娜拉出走后,迟早还会回到家庭。

钱理群觉得,鲁迅的过人之处在于,他永远是个“现在进行时”的作家,他的话拿到任何年代都适用,且鞭辟入里。1996年,《光明日报》登了一篇文章《鲁迅“论”九十年代文化》,鲁迅写道:“收罗废料,装进读者的脑子里去,看过一年半载,就满脑都是某阔人如何摸牌,某明星如何打嚏的典故。开心自然是开心的。但是人世却也要完结在这些欢迎开心的人们之中的罢。”这是鲁迅在30年代的批评,钱理群觉得,这话放到九十年代,甚至今天,都像是针对时事写出来的。

钱理群将鲁迅提出的“中国问题”总结成两句话:始终保留着东方的专制主义,始终受到资本主义浸染。他补充:“这两句话仍然适用于今天的中国。”鲁迅的解决方法写在《拿来主义》里,看见外国精华,“像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾”;对一些不合时宜的传统引以为戒,但“也不当众摔在茅厕里,以见其彻底革命”。

1988年,钱理群在课堂讲稿里整理出着作《心灵的探寻》,在学术界,这本书标志其鲁迅研究的成熟。这本书阐述了鲁迅的“思维”、“心境”和“情感”,把鲁迅当作“人”理解。写完《心灵的探寻》,钱理群也完成了自我定位:“充当沟通鲁迅与当代青年心灵的桥梁。”

《我之鲁迅观》一直教到钱理群2002年从北大退休,在退休前,他在北大做了“最后一次演讲”,这次演讲被集结成书《与鲁迅相遇》。在这本书里,他探讨了“北大教授的不同选择”:胡适想入世,“专家治国”,把知识与政治权力结合;而鲁迅选择做远离权力中心的批判者。

“幸福地度日,合理地做人”

从大学退休后,钱理群忙着去中学讲鲁迅。在2004年、2005年,他在南京北京几所中学开了“鲁迅作品选读”,之后还去台湾给学生讲鲁迅。从来没有被迫背诵过鲁迅的台湾学生向他形容鲁迅文字之美,大陆中学生写读后感,说鲁迅文字“最初令人忍俊不禁,之后又惊出一身冷汗”。

近年来,关于中学教材是否删减鲁迅作品总是引发争论。人民教育出版社初一教材中,鲁迅的《风筝》被撤下。不少网友死记硬背的痛苦记忆被唤醒,甚至有人提出“鲁迅彻底退出义务教育教材”。

事实上,鲁迅作品在中小学教材中的数量比重确有下降:从民国时期的25篇,到新中国成立后的30多篇,再到近年来不到15篇。钱理群不吃惊,“有人欢喜,有人骂,有人怕”,从民国到当下,“一直是鲁迅的命运”。

他坚持年轻人要和鲁迅“随便谈谈”,说不定对鲁迅刻薄的机智会有共鸣。他发现年轻网民常引用《阿Q正传》调侃:“你也配姓赵?”觉得很有趣,“现在的年轻人对幽默、调侃的文字有着特殊的兴趣和感悟力”,而在课文以外的文字里,年轻人也许会发现一个有趣得多的鲁迅。

和所有学生一样,鲁迅也会抱怨学习。去仙台学医,适应不了,他给朋友写信,说自己“功课大忙,日不得息”,七点早起上课,没法睡懒觉,恨得不得了。又批评医学死记硬背,搞得自己没空看闲书,“只求记忆,不须思索。四年而后,恐如木偶人矣”。

鲁迅最怕解剖,动手前“颇有不安之感”。尤其解剖妇婴尸体,“常起一种不忍破坏的情绪”。近年发现的鲁迅讲义,如同《藤野先生》里写的,鲁迅修改了许多人体器官的位置,使之看上去“更美”。

虽然不愿当青年导师,鲁迅对年轻人却相当关心。

五四运动后,鲁迅在《新青年》发表《狂人日记》等一系列小说,“颇激动了一部分青年读者的心”,他不觉得这是好事,因为“把‘熟睡的人们唤醒,能不能给他们指出出路?”面对年轻人的牺牲,鲁迅甚至十分自责。

他反对请愿游行,反对青年无谓的牺牲。但他鼓励学生走出象牙塔,“到民间去”,他告诉青年,不要逞一时之气,五分钟热度,要斗争也要生活:“与其不饮不食履行七日,不如也看书也履行到五年,或者也看戏也履行就可以十年,或者也讲情话就可以履行到一百年。”

同为大学教授,钱理群对待青年的态度和鲁迅很像:保护好自己,再尽量无愧于良心;不必追求一蹴而就,“也讲情话也履行到一百年”。一名大学生给他写信,说毕业时学校要求他对某一问题进行表态,不表态不能毕业,问钱理群该怎幺办。

钱理群很为难,最后他回复学生:第一,尽量讲真话;第二,在真话说不了的时候,就尽量不说话;第三,连不说话都不行,必须说假话时,那就说假话。他觉得鲁迅也会如此回答。

也许因为抱有太多期待,钱理群对当代青年的批评也更恨铁不成钢。在一次学术会议上,钱理群说现在的大学正在培养“精致的利己主义者”:“高智商,老到,善于表演,懂得配合,更善于利用体制达到自己的目的。这种人一旦掌握权力,比一般的贪官污吏危害更大。”

尽管拎出“精致的利己主义者”,钱理群对当代青年总体并不悲观。在他的讲座上,八成都是年轻人,在讲座结束后将他团团围住,意犹未尽地接着问诸如“我们这代有什幺问题”、“为什幺活着”、“生活的目标是什幺”等问题。

钱理群总是一句话回答青年们:“幸福地度日,合理地做人。”这句话取自鲁迅的《我们现在怎样做父亲》:“自己背着因袭的重担,肩住了黑暗的闸门,放孩子们到宽阔光明的地方去,此后幸福地度日,合理地做人。”钱理群觉得前半句是对自己说的。

他还记得当年在北大讲鲁迅时,有学生在听完课后告诉他,“我开始总坐第一排,后来就觉得不对劲:我被您控制了。既想听,又要抗拒,于是我就躲到了一个角落里,远距离地听。”钱理群很高兴:“这就对了!”他觉得学生终于领悟到鲁迅的精髓——成为有独立思想的人,“这就是鲁迅的主要意义”。