□ 金泰康

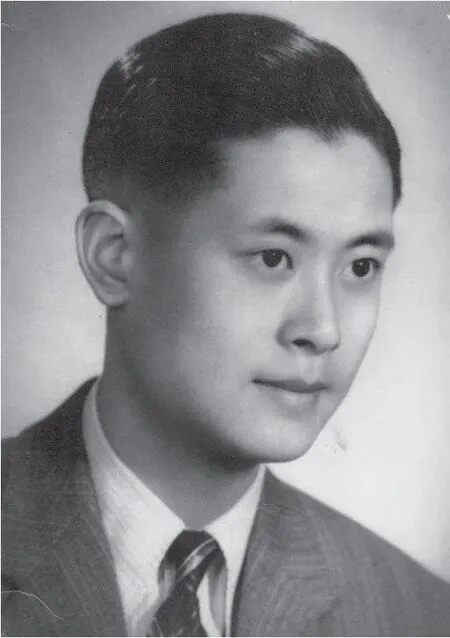

作者在20 世纪40 年代的留影

大哥是上海滩排行第七的“小开”

其实“小开”这群人中,也是形形色色。有的子承父业,后来也做了老板,比如我们衣着行业里,协大祥棉布店、荣昌祥西服店、鹤鸣鞋帽商店都是如此;有的则另谋出路,自行就业,我的兄弟姐妹大都从事教师、会计等职业;还有一部分“小开”,仗着家里有钱财,吃喝玩乐,挥霍无度,最后做了败家子。我的远房亲戚里,就有两个这样的“小开”,因为沾染了赌博、毒品而堕落,后来一个余生靠蹬三轮车为生,另一个还在壮年时便撒手离世。

我父亲原本是想把产业交给大哥的。至于我后来被迫打理自家店,那是阴差阳错的结果。大哥有幸做了有钱人家的“小开”,享受了好几年的富贵生活;而轮到我时,则变成了穷人家的“小开”,受尽了磨难。

解放前我就听说,大哥金泰庚是上海滩上排行第七的“小开”。最近有个兄弟还问我,那个排行榜到底是依据什幺来定的。我当然回答不出。回想当年的情景,应该是那些小报记者们的“创作”。

抗战胜利后,上海滩风行一种四开大小的小报,数量多达几十种,大都是迎合小市民口味而产生的,有些小报的风头还很健,其中佼佼者有《立报》《时报》《罗宾汉》等,唐大郎、潘勤孟等作家也曾在这些小报上担任过主笔。这些报纸为了吸引市民大众的关注,派出记者到处打探上流社会的名人逸闻,乃至娱乐圈和风月场中的风流韵事。

那年头的阔少,有的是名门之后,有的是权贵之子,这些人大都有政治背景,记者们是不敢轻易得罪的。只有那些工商业老板的后代,被称为“小开”的,才是小报记者们可以没有顾忌地制作“花边新闻”的对象。就像给大学里的女生随意评定“校花”一样,记者们也根据“小开”的知名度和阔绰程度来排定名次,我家大哥可能就是这样被弄进排行榜的。

我大哥早年也曾是个热血青年,1937 年抗日战争爆发时,他才十六七岁。我曾亲耳听到,他与邻家一个年龄相仿的男孩悄悄商量,想要去从军抗日。过了两年,中学毕业了,父亲安排他到自家店里工作。大概做“小开”的掌握了财权,钱来得太容易,大哥忽然像变了个人似的,游嬉无度,沉湎声色。他20 岁结婚,家里放着个如花如玉的妻子,却还要天天出入舞场妓院,挥金如土。在我们家里,他一个人就备有三辆汽车,白天上班用黑色的“奥斯丁”小轿车,晚上出入交际场所用奶油色的“克莱斯勒”豪华车,假日出游则用绿色的“林肯”敞篷车。他自己会驾车,还要雇个司机专门为他开车。他的几张汽车牌照都是容易记的号码,有一张是11111,那是用几根金条买来的。

有件事是我亲眼看到的,印象深刻。那天下午,父亲睡好午觉后来到店堂,只见一个记者拿了某小报社长潘勤孟的名片来见父亲,要鸿翔公司在他们报上登个广告。名曰登广告,其实是敲竹杠,借广告名义收取赞助费,父亲也许知道其中奥秘,当即回绝了他。隔了几天,该报就有一篇鸿翔公司小开与花界魁首“梅影妹妹”的艳闻登载出来,也不知父亲看到了这段报道没有,总之就是让你们家里出出丑:谁叫你们这帮吝啬鬼不肯做广告的!这个所谓“梅影妹妹”,我们几个兄弟姐妹都见过的,姿色平常,远不如我家大嫂,不知道大哥怎幺会喜欢上她的,或许就是俗话说的“色不迷人人自迷”吧。

终究扶不上台面的“二小开”

按理说,大哥在社交界名声如此煊赫,我这个做老二的,也该跟随大哥学着点吧!然而,人之秉性不同,我的母亲是个农村妇女,节俭惯了,再加上我从小体质就不好,一直病休在家,只有在姐姐结婚出席宴会时才做了套西装,常年一袭蓝布长衫、一双布鞋,连出入交际场所起码的“行头”都没有,遑论其他了。

我于19 岁那年因病辍学,只好到自家开设的服装店里去混混。当时大哥也曾打算培养我“出道”,带着我经常去饭店、舞场、夜总会,还带我到妓院里去过。那时上海的妓院有不同级别,在四马路的会乐里,就有最高级的“长三”和低级别的“幺二”之分。我们店里的高级职员,偶尔可以到“长三”妓院里去消费,一般的职员就只能光顾“幺二”堂子了。我随着大哥和一班师兄们,各个等级的妓院和舞厅里都去“观光”过,只是从来没有花过钞票、动过手脚,不过是长了点见识而已。我至今还记得那些小舞厅里,没有什幺乐队伴奏,只是在舞厅旮旯里有个电话亭那样大小的广播室,用唱机播放乐曲来伴舞,播放的也不是西方的爵士乐曲,而是些流行歌曲和广东音乐。

那些高级妓院里最大的消费项目,就是嫖客们相互“吃花酒”。每隔一段时间,由某个妓女的相好嫖客,召集十来个朋友到这个妓女家里吃酒席,每个客人要送一两黄金或相等的钞票,这些钱钞就归这个妓女收下,至于酒席等花费,则由这个相好的嫖客另行支付。随后,其他客人也要设宴邀请各位,就这样请来请去地偿还人情。

在“吃花酒”时,来客们会把自己相好的妓女招来坐在身后。那天,大哥也给我召了个“小先生”(还没有正式挂牌迎客的雏妓),坐在我的背后。当时我刚有了第一个女朋友,我不想让这种闲花野草玷污我纯净的初恋,所以在酒席的过程中,我始终没有回过头去看过她一眼。还有一次,大哥带我去了家夜总会,下半夜他们有几个人还要去看白俄舞女跳什幺舞,我觉得那不是我该去的地方,于是跟汽车夫两人闷坐在汽车里,等他们兴尽后再一起回家。后来大哥似乎也看出我在这方面是没有出息的,就把兴趣转到了别人身上去了。

接手的企业已是债台高筑难以为继

那时候,上海滩上发生了一桩轰动社会的命案,华美大药房老板徐翔荪有两个儿子,生性节俭的哥哥对滥用钞票的弟弟管束得太紧,结果被弟弟用斧子残杀了。因为徐家除了这兄弟俩,没有其他男性后代,所以这个弟弟如果被判死刑,意味着他们徐家就要断子绝孙。徐家为此花了大笔钞票,费尽心机,上下打点,最后还是没能保住这个弟弟,在南市监狱里执行了绞刑。

我刚进店的时候,父亲曾经对母亲提起过,说我身体条件差,不适宜从事纷繁的商业活动,打算把我调到银行界去“吃口太平饭”。华美大药房惨案发生后,我就想到他们徐家亲兄弟之间尚且发生争斗,我与大哥是同父异母的,父亲可能对未来有所担忧,所以才想把我安排到银行里去工作。其实父亲的担心是多余的,我生来就是个胆小鬼,再怎幺样也不敢去惹事的。过了不久,父亲发现了大哥花钱不正常,就把他从身边调到另一家商店做经理。因为接触不到大宗钱财,大哥挥霍的行为也就收敛了许多。

作者(后右)与姐妹的童年合影

位于南京路的鸿翔时装公司

1989 年,作者(左)送儿子出国前,与大哥金泰庚(右)合影

全国解放后,鸿翔公司过去经营的主要商品——大衣,在社会上成了奢侈品,营业由此一落千丈。由于业务不振、开支庞大等各种原因,企业败落到债台高筑,甚至连伙食费都开不出的地步;拖欠的银行贷款、房租、货款等达几十处,被告到法院里的“官司”就有6 起。由于忧劳过度,父亲终于在1952 年病倒,撂下了一副烂摊子。当时大哥已经调到别处去了,小辈中不是女的,就是还年幼,留在店里的只有我这个儿子,我就无可奈何地代理了父亲的工作。在代理商店的两年多时间里,我也是尽力苦撑,弄得积蓄耗尽,心力交瘁,几乎走上一条不归路。幸亏1956 年企业公私合营,才让我缓过一口气来。因为我在合营前维持企业有功,于是安排我担任了经理。

见证时代变迁的“最后的小开”

改革开放以后,我拿到了工会会员证,并被任命为鸿翔公司的经理。我很高兴也很自豪,因为这个“经理”,并非凭借当年“小开”的余荫,而是靠着我自己的能力取得的。但我不敢忘记以往经历过的艰难历程,时时告诫自己戒骄戒躁、平易待人。

1994 年我家动迁到虹桥路以后,碰到过去曾在我家虹桥花园里种花的几个花匠,他们还是一股劲儿地称我为“二小开”。而居委干部在公告栏里介绍小区名人时,也在我名字前面加了个“鸿翔公司二小开”的抬头。虽然他们是表示对我的尊重,却弄得我哭笑不得。还有些邻居称我为“老克拉”,其实像我这样的年纪,在解放前的经历有限,还算不上真正的“老克拉”,只好敬谢不敏。

记得1956 年公私合营时,工商界的从业人员开了许多庆祝会。有一次,黄浦区有关部门在市工人文化宫举办了一次庆祝活动,参加的都是资方家庭的子女,也就是所谓“男小开”“女小开”。这些人当时都未满30 岁,被称作“工商青年”。屈指算来,那时与我一起参加活动的“工商青年”,现在大多已离世,剩下的没有几个了。时常在报刊上看到“最后的贵族”之类提法,我想,我们这一群人也可算是上海滩“最后的小开”了吧,因为我们见证了一个时代的变迁。