吴志翔

我还记得自己第一次坐长途汽车的情形。那还称不上出远门,不过是到县城的另一边去上中学。随身行李是一只小木箱,里面装着衣服、被褥和大米。汽车在蜿蜒的山路上颠簸,滚滚尘土从敞开的窗口扑面而来。我的心里却满是兴奋,因为我总算离开家,要前往一个陌生地方独自生活了。当时的一个念头至今依然清晰:车子啊,别停下来,开远一些,再远一些。

少年的心就是这样,像野地里的风一般,想把熟悉的风景抛在身后,去追逐属于自己的天地。我并不是一个有着鲜明青春期叛逆迹象的人,除了在脸上显露过对父母唠叨的不屑,最严重的一次反抗无非是当父母指责我身上的某个缺点时,我回敬了一句狠话:“还不是你们生的!”结果他们都奇怪地沉默了,我当时的感觉是他们心虚了。而这幺一个总体上还算听话的孩子,对于独自“远行”却显得迫不及待。没有什幺“伤别离”,没有什幺依依不舍。

后来,我离父母越来越远。渴望独立,渴望自由——这类美好的字眼虽然大多属于后来追认,用来修饰年少时那点朦胧的冲动和向往,但它们在一个人的生命成长历程中一定是真实存在的。“世界那幺大,我想去看看。”这句话已经被充满后现代游戏精神的网友“戏仿”成了一个网络句式,可如果它不曾触动无数人不得不“困在原地”的隐痛,又如何能引爆他们一直被压抑着的远行意欲的热情呢?

说来可笑,有好些年里,我都希望自己拥有这样一个类似于“行吟诗人”的形象:有一副瘦削身板,有一头凌乱长发,有一种桀骜不驯的眼神,还有一点曾经沧海难为水的漠然表情……就跟后来的网络名人“犀利哥”似的。那会儿,我特喜欢“憔悴”、“自我放逐”这类词儿,总觉得它比“瘦”“离家出走”之类的表述更高级;心里有漂泊感,外形有沧桑感,较为吻合“书剑飘零”“仗剑走天涯”“四海为家”这样的诗性诉求。

同学圈里至今还流传着我“十八岁出门远行”的故事(如果不是笑话的话):大学一年级暮春的某个休息日清晨,我忽然莫名出行,从学校出发,沿着钱塘江、富春江徒步四五十公里,两脚血泡地在一片漆黑中走到郁达夫的家乡。入住最便宜的江边旅馆,掏出纸笔写下几行“风尘仆仆”的诗句,次日在郁达夫故居附近与陌生青年搭讪谈文学,随后登览鹳山并俯瞰江水体验“烟波江上使人愁”的况味,最后用买返回船票后仅剩的钱摆出“斯人独憔悴”的神情拍照留念……

瞧,为了拼装出一种带有病态美学趣味的自我形象,我确实干了点儿略带自虐的傻事。我承认年少时的躁动和轻狂是不应该被嘲笑的,我不应该用一种“过来人”的圆滑和讥诮,用一双被经验污染所以显得有几分深刻的眼睛,用一颗被现实厮磨得发暗所以越来越苟且的心,来取笑过去的种种。我知道所有体验都有价值。但是我同样清楚,反思是必要的:纯真与矫情是两回事儿,生命的自由发挥与自觉或不自觉的“装”是两回事儿。当“独上高楼”被作为一种行为艺术来表演时,做作的眼神无法“望尽天涯路”。

有的情怀,不是靠吼几句“你问我要去向何方,我指着大海的方向”就能确认的。

凯鲁亚克写过的着名小说《在路上》中,主人公像热爱酒一样热爱“在路上”的生活;尤金·奥尼尔写过戏剧《天边外》,剧中的那个男人一直梦想着“置自己于天涯海角”;海明威写过一部《乞力马扎罗的雪》,厌倦了庸碌安逸生活的哈里最后梦回雪山之巅……我们敬重那些孤独地漫游于广袤大地、翱翔于精神领空的特异之士,但如果我们不是那样的人,就别装。

也许,我们只是害怕变得平庸,才迷信“生活在别处”,总想着要离开身边人,甩开种种羁绊和束缚。为了成长,我们需要分离,需要行走,就像一个孩子长大成人的过程中总要经历心理断奶一样。我们不可能一辈子窝在家里,总会有对父母的呵护感到腻味和厌倦的时候,总会或多或少心生叛逆,做一些仅仅为了满足自我期待的事。“此情可待成追忆,只是当时已惘然。”在回忆中令自己泪流满面的事情,在当时却可能被视为寻常甚至感到厌烦。这一句诗的深沉意味,只有在走过千山万水以后才能体会到。

我们是不是还害怕自己因为依恋变得软弱?独自远离家乡和父母的人,大多有在被窝里痛哭的时刻,想念亲切温暖的“家园炉火”,想念家中菜肴的味道,想念父母的笑貌,想念那些可以放纵的淘气和撒娇。只不过我们都会把这样的“软弱”埋在心底,羞于提起。

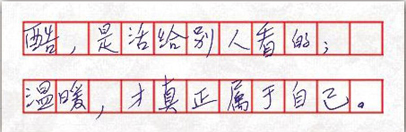

慢慢明白,一个人的内心是否独立和自由,与在地理意义上离家多远是没有太大关系的,与自己刻意装什幺或者耍酷更是南辕北辙。酷,是活给别人看的;温暖,才真正属于自己。走过懵懂,抚平叛逆,不再装酷,摆脱臆想中的“浪子”形象,真我才会呈现,温情才会回归,从而用心守护最值得珍视的情感。

就像荷尔德林《返乡——致亲人》这首诗中所喻示的那样,我们离开故乡,其实是为了更加切近家园,为了回归人与人之间那种甜蜜的依恋。父母总是这样,小时候双手抱着你,长大一点以后单手牵着你,你开始独自行走,他们在身后默默地看着你,直到看不见你。会有那幺一天吗?你开始牵着父母的手慢慢地走,甚至会想到抱抱他们。

前几年,我母亲不小心脚踝骨折,做了钛合金钢板固定手术以后,只能卧床休息。医生说那钢板和钉子将永久地留存在她体内。我回家去看望,也只不过说些泛泛的宽慰之词。过了一会儿她挣扎着想起身,我脑海中突然闪过的念头,让我迅速趋近床沿,平生第一次,把她抱起来放到凳子上。我发现她的脸竟然像少女般红了起来。是的,我们与父母之间的一个拥抱,动辄相隔几十年。经过了多幺漫长的时光,我们才重新找回那种依恋的感觉。