刘生龙 郑世林

摘 要:增长和收敛是宏观经济增长模型所关注的两个重要问题。本文在一个巴罗类型的增长模型基础之上利用2005-2016年中国的县级面板数据,基于双差分模型验证2011年以来最新的减贫政策对贫困地区经济增长和区域收敛的影响。本文的实证研究结果表明,减贫政策的确促进了贫困地区的经济增长,使得处理组的经济增长率增加了1.52个百分点,对贫困地区经济增长的贡献度达到了13.5%。此外,本文的实证估计结果还表明,中国的县域经济发展存在条件beta收敛,也就是说欠发达地区的经济增速相对而言高于发达地区,这也使得从整体来看中国的区域经济在2011年之后呈不断收敛的趋势。不过,仍然是基于双差分估计,本文发现减贫政策并没有促使贫困区域内部收敛。

关键词:减贫政策;增长效应;收敛效应;双差分估计

一、引 言

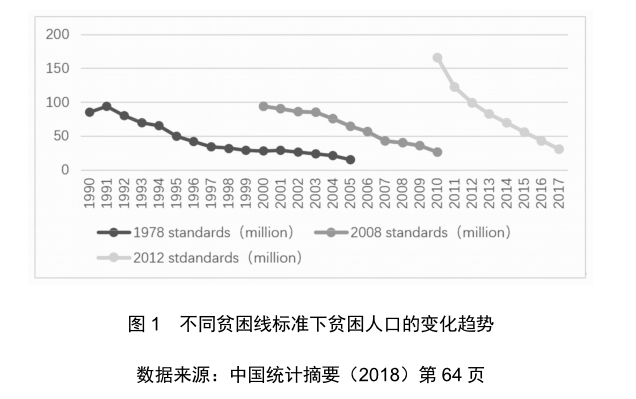

中国在降低贫困方面是世界上最为成功的国家,不论以哪一年贫困标准进行衡量,1990-2017年期间中国的农村贫困人口数量都大幅度下降(见图1)。利用跨国数据,Dollar and Kraay (2002)的研究表明,持续经济增长能够有效降低贫困发生率。1979-2017年中国的年均GDP增长率达到了9.5%,是中国农村贫困发生率快速下降的最重要的原因之一。不过,已有的研究表明经济增长并不是导致贫困发生率下降的万能药,因为一些特殊地区的贫困居民并不一定能够分享到长期经济增长带来的福利(Ravallion & Jalan, 1999; Morduch, 2000)。为了帮助一些贫困地区实现扶贫目标,政府往往针对这些地区提供一系列公共扶持政策,包括有偏向的公共基础设施投资、专项转移资金支持等措施(Ravallion, 2007;李绍平等,2018)。然而,这些减贫政策能否达到既定目标,带动贫困地区经济增长和区域收敛,则需要进行科学的政策评估。

自20世纪90年代以来,中国政府实施了三次大规模的扶贫战略,分别是1993年的《国家八七扶贫攻坚计划(1994-2000年)》、2001年的《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010年)》和2011年的《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》。伴随着三大扶贫战略的实施,中国加大了财政性扶贫资金支持力度,1994-2000年财政扶贫资金累计达到531.8亿元,年均增长率为9.8%;2001-2010年财政扶贫资金累计达到1 440.3亿元,年均增长率为9.3%。12011年的扶贫计划与前两次相比存在两个明显的不同之处:首先是提出精准扶贫的理念,以14个集中连片特困地区作为扶贫主战场。2012年将国家级贫困县从过去的592个增加到680个2,此外,还有38个县从先前的国家贫困县中退出。其次是,明确提出要在2020年实现全面建成小康社会,消除绝对贫困。为了达到这一目标,中央政府在2015年和2016年还相继出台了《关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《“十三五”脱贫攻坚规划》,扶贫力度随之加大。2011-2016年财政扶贫资金累计达到了3 413.7亿元,远远超过2001-2010年10年的总和,财政扶贫资金年均增长率达到17.9%。

中国的农村贫困问题在经济学界受到了高度关注(林伯强,2005;Ravallion & Chen, 2007; 汪三贵,2008;Chen and Ravallion, 2010; Glauben et al., 2012,毛捷等,2012),许多学者关注针对贫困地区的减贫政策的实施效果,比如说关注减贫政策是否促进收入或消费增长(Jalan and Ravallion, 1998; Rozelle et al., 1998; Park et al., 2002;Park and Wang, 2010;Meng, 2013),抑或是促进公共投资增加(Park and Wang, 2010)。在这些文献中,很多关注1993年的八七减贫政策的效应,Park et al.(2002)基于双差分方法(DID)的估计结果表明,该政策使得1992-1995年人均收入增长率增加了0.91%;而Meng(2013)基于断点回归设计(RDD)的估计结果表明,该政策使得1994-2000年农村人均收入增加了38.4%。也有一些文献关注2001年的减贫政策的实施效果,Park and Wang(2010)利用匹配方法的估计结果表明,减贫政策使得2001-2004年贫困村的政府投资和私人投资都显著增加,但是该政策并没有使得贫困家庭的收入或消费增加。陈飞和卢建词(2014)对2001-2009年期间的减贫效应进行了评估,发现收入增长有助于降低贫困发生率,然而收入分配不公平使得经济增长的减贫速度下降。从现有的文献可以看到,当前的文献关注减贫政策的实施效果时主要关注的是对增长的影响,到目前为止尚未发现有文献关注减贫政策对区域经济收敛的影响。

尽管2011年以来中国新一轮的大规模扶贫计划已经实施多年,而且从图1也可以看出,即使用最新的贫困线标准来看中国农村的绝对贫困人口数量也已经大大降低,扶贫效果非常明显,但是到目前为止,对2011年中国减贫政策进行科学评估的文献并不多见,就目前笔者收集到的文献来看,仅有少量文献研究了2012年以来集中连片特困区的减贫政策对经济发展的影响(李绍平等,2018)。鉴于此,本文基于自然实验的方法检验2011年以来的减贫政策的经济增长效应和区域收敛效应。本文的研究有助于对2011年以来最新的一次大规模减贫政策的增长效应进行更新的认识,也有助于识别减贫政策对地区经济收敛的影响,而这些对于中国2020年全面建成小康社会具有重要的现实意义。

为考察减贫政策对中国贫困县的经济增长和区域经济收敛的影响,本文将借助于2012年国家级贫困县有一个明显的增加这样一个“自然”事件,基于中国的县级面板数据,通过双差分(difference in difference,以后简称DID)模型进行实证分析。对政策效应进行估计时最大的问题来自政策设计的非随机性(Ravallion,2008),尤其是公共政策仅仅针对某一特定的特征区域进行干预时,选择性偏差会使得OLS估计发生偏误。如果处理组(treatment group)和控制组(control group)在不存在政策干预时的发展趋势是一样的,此时DID估计就是处理组平均的政策处理效应(Average treatment effect of the treated, 以后简称ATT)(Meyer,1994)。

基于DID估计,本文发现减贫政策的确促进了贫困地区的经济增长,使得处理组的经济增速增加了1.52个百分点,对贫困地区经济增长的贡献度达到了13.5%。另外,增长模型的实证估计结果表明中国的县域经济发展存在beta收敛,也就是说欠发达地区的经济增速相对而言高于发达地区。从2011年开始,中国县域经济的发散程度开始逐年下降,欠发达地区的经济增速高于发达地区,从而使得区域发展差距在不断缩小。本文还基于DID方法估计了减贫政策对处理组(欠发达地区)内部经济发展差距的影响,研究结果表明减贫政策没有促进贫困县内部的区域经济收敛,这也就意味着减贫政策虽然从整体上促进了贫困县的经济增长加速,但是对不同的贫困县来说,减贫政策的经济增长效应是不一样的,有些贫困县利用减贫政策实现了更高速的经济增长,而有些贫困县则没有利用减贫政策实现高速经济增长。

二、背 景

1. 中国的减贫政策

中国的贫困表现出明显的地域性特征,首先,绝大部分贫困发生在农村地区(World bank, 2000);其次,东部沿海地区农村贫困发生率低,中西部内陆地区农村贫困发生率高(Ravallion and Jalan, 1999)。

自1980年代中期以来,中国中央政府一共发起了四轮扶贫计划:第一轮是1986-1993年,以1987年国务院发布《关于加强贫困地区经济开发工作的通知》为标志;第二轮是1994-2000年,以1993年国务院颁布《国家八七扶贫攻坚计划(1994-2000年)》为标志;第三轮是2001-2010年,以2001年出台的《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010年)》为标志;第四轮是2011年,以2011年出台的《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》为标志。Meng(2013)对第一、二轮的减贫政策进行了阐述,这里主要介绍第三轮和第四轮的减贫政策。

2. 2001年的减贫政策

进入新世纪,随着我国贫困规模的不断减小,农村贫困人口分布呈现出“大分散、小集中”特点。2001年制定的《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010年)》把贫困人口集中的中西部少数民族地区、革命老区、边疆地区和特困地区作为扶贫开发的重点。这一时期减贫政策将瞄准目标降低到了村级,2001年在全国确定了14.8万个贫困村作为扶贫工作重点,强调以村为单位调动农民的参与积极性进行农村扶贫综合开发。这些重点村占全国行政村总数的21%,覆盖了全国80%的农村贫困人口。2001年对国家级贫困县进行了调整,具体来说就是取消了所有沿海发达地区的国家级贫困县,增加了中西部地区的贫困县数量,国家级贫困县总数与1994年相比保持不变,仍然是592个。

从图1可以看到,2001-2010年中国的扶贫工作取得了巨大的成就,按照2008年的贫困线标准,中国的农村绝对贫困人口从9 422万下降到2 688万,第一个《纲要》目标基本实现。然而,2001-2010年期间中国的贫困问题在区域之间的不平衡性表现得更加明显。根据国家统计局所公布的数据,西部地区除重庆之外,其余12个省和自治区的综合发展指数达不到全国发展水平。此外,2008年发生的全球金融危机使得进城务工人员的生计发生困难,震灾和冰灾等一些严重的自然灾害使得农村地区返贫问题严重。发展不平衡使得连片特困区的贫困问题更加突出,从2001年到2009年,西部地区贫困人口比例从61%增加到了66%,民族地区八省的贫困率从34%增加到40.4%。

3. 2011年的减贫政策

2011年出台的《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020)》提出总体目标为“两不愁三保障”,即到2020年,稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障。2011年以来中国的扶贫策出现了一些新的特点:首先是贫困线标准有了较大幅度的提高,将农民人均纯收入2 300元(2010年不变价)定为新的国家扶贫标准。其次是扶贫方式发生转变,提出“精准扶贫”理念。精准扶贫以14个连片特困地区作为主战场,2014年,中国完成了规模浩大的贫困人口建档立卡工作,为推进精准扶贫奠定了基础。2015年,中央财政预算安排扶贫资金补助地方部分460.9亿元,比上年增长 8%,重点支持集中连片特困地区的扶贫工作。第三,扶贫目标不仅包括农民人均纯收入的增长幅度要高于全国平均水平,还包括基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平,扭转发展差距扩大的趋势。第四,纲要目标任务包括基本农田和农田水平、特色优势产业、生产生活用电、交通、农村危房改造、教育、饮水安全、医疗卫生等领域的具体目标。第五,积极促进扶贫资金来源多样化。2016年,中国国务院出台《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》,鼓励对涉农资金进行整合,鼓励社会力量进入扶贫开发领域。

2012年,由于新增了11个集中连片特困区,加上已明确实施特殊减贫政策的西藏、四省藏区、新疆南疆三地州,中国共划分出14个片区作为连片特困区进行重点扶贫帮扶,这14个片区共涉及到680个县,使得2012年的贫困县数量在2001年的基础之上有了明显的增加。相对于2001年,2012年中国国家贫困县所占的比重明显增加,而且贫困县的分布也更加集中。

种种迹象表明,2011年之后中国极大地强化了中央和地方政府的扶贫力度,更加重视公共服务投资来缩小地区之间的经济差距,同时也提高了扶贫的精准度。从扶贫效果上来看也非常明显,图1的数据显示,如果按照2012年国家贫困线标准,中国的贫困人口从2012年的98万人增加到2017年的3 046万人,贫困发生率从10.2%下降至3.1%。1不过这里需要强调的是,仅仅从观测到的数据本身并不能精确地评估减贫政策的实施效果。目前关于中国减贫政策的研究主要集中于政策对农民收入的影响,但《纲要》更重视公共服务提升、发展特色优势产业,以及金融扶贫,来缩小区域之间的发展差距,因此,本文考察减贫政策对经济增长和区域经济收敛的影响。尽管不同的贫困县之间的发展程度是有差别的,但是中央政府针对贫困县的帮扶政策是统一制定的,因此,政府针对贫困县的帮扶强度在不同贫困县之间大致是相同的。本文中假定政府对贫困县的帮扶强度具有同质性(homogeneous treatment),在此假定基础上估计针对贫困县的政策处理效应。

三、实证策略:双差分估计

1. 一般的双差分估计

双差分方法主要用来研究一些政策效应对处理组的政策影响,它的基本原理就是比较处理组在“处理”前后的变化相对于控制组在“处理”前后的变化。这种估计有效的一个基本假设是:如果没有政策冲击,控制组在政策前后的变化与处理组是相同的。本文中的处理组是贫困状态发生变化的那些县,包括38个2012年新进入的国家级贫困县和88个因为连片特困区的划分进入的国家级贫困县。控制组是那些贫困状态没有发生改变的县,包括2012年前后贫困状态没变的贫困县和非贫困县。如果减贫政策能有效地促进贫困地区的经济增长和区域经济收敛,那么处理组的经济增长率(收敛速率)的变化应该显著高于控制组的经济增长率(收敛速率)的变化。

四、增长效应估计

1. 数据及其描述性统计

本文使用的数据分别来自于CEIC中国经济数据库和不同年份的《中国扶贫开发年鉴》。所收集的数据是县级面板数据,时间范围从2005年到2016年,所包含的县数在不同的年份从1 400到1 614个不等。本文用人均实际GDP增长率来衡量经济增长,人均实际GDP用GDP平减指数进行平减(2005=100)。

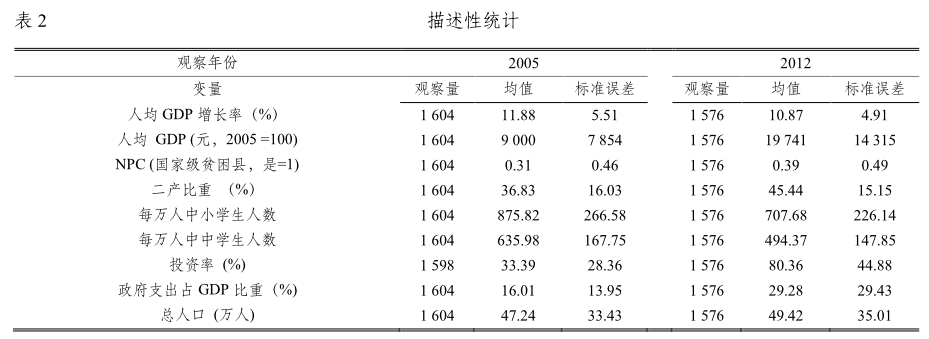

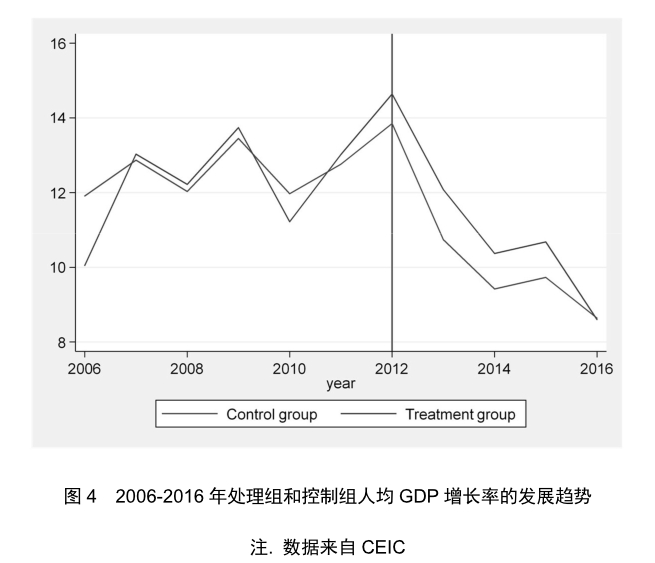

表2给出了初始年份2005年和国家贫困县发生重要调整的2012年的所有数据的描述性统计。对比2005年和2012年的数据可以发现,2012年中国的县域人均GDP达到了19 741元(2005年不变价),是2005年的2倍多。在2005年的县级样本中,31%的县是国家级贫困县,由于2012年对贫困县进行了调整,增加了连片特困区,使得贫困县的数量大幅度增加,因此2012年贫困县的比重也明显增加,达到了39%。

除了被解释变量和核心解释变量外,表2中还给出了其他影响区域经济发展的控制变量,包括:初始人均GDP,用前一年份的人均实际GDP来衡量,反映的是经济发展水平本身对经济增长的影响;人力资本变量,分别用每万人中小学生人数和中学生人数来衡量;产业结构变量,用第二产业增加值占GDP比重来衡量;实物资本投资率,用固定资产投资占GDP比重来进行衡量;政府规模,用政府财政性支出占GDP比重来衡量;人口规模,用总人口数量进行衡量。从表2可以看到,2012年与2005年相比,人力资本、投资率、政府支出比重和人口规模都显著增加。

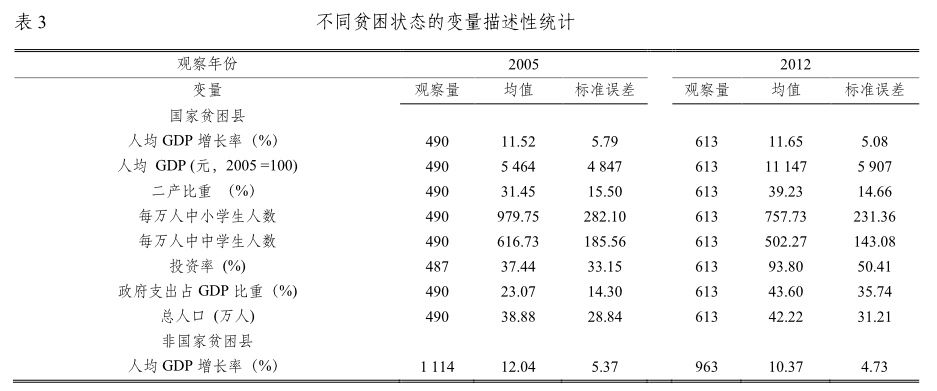

表3给出了2005年和2012年分国家贫困县状态的描述性统计。统计数据表明,贫困县的发展程度的确远远低于非贫困县。2005年贫困县的人均GDP仅为5 464元,非贫困县的人均GDP比贫困县高93.2%。2012年贫困县的人均GDP相对于2005年已经大幅度提高,达到了11 147元,但是与非贫困县相比所占比重相对2005年来说更低,仅为非贫困县的44.2%。2012年贫困县和非贫困县的收入相对差距相对于2005年来说有所增加。

2. 增长效应实证结果

本文要用双差分方法估计减贫政策的效应,这就要求首先得搞清楚哪些县在控制组,哪些县在处理组。根据国家贫困县状态的变化情况,本文中县域可以分成四类情况:第一类是2012年之前是非贫困县,2012年成为贫困县;第二类是2012年前后都是非贫困县;第三类是2012年前后都是贫困县;第四类是2012年之前是贫困县,2012年之后成为非贫困县。第四类情况非常少,因此在做双差分估计时进行了排除。本文以第一类县作为处理组、第二类和第三类县作为控制组。

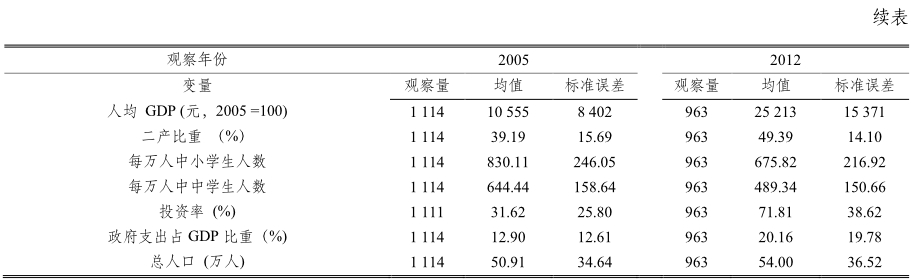

在进行正式的回归分析之前,本文首先图示了处理组和控制组在2006-2016年经济增长率的变化趋势(见图4)。可以看到,在2012年之前,控制组与处理组经济增长之间的差距并不明显,在一些年份,控制组的经济增长率还明显高于处理组。从2012年开始,处理组的经济增长率明显高于控制组。由于从2012年开始,处理组的减贫政策发生变化,而处理组的减贫政策没有发生变化,因此,本文有理由认为2012-2016年处理组的经济增长明显高于控制组的原因就是减贫政策所导致。

在进行双差分回归估计之前,本文先估计贫困县本身对经济增长的影响,表4报告了估计结果。可以看到,贫困县本身对经济增长的影响显著为正,在没有其他控制变量情况下,贫困县的经济增长率要比非贫困县高0.98个百分点,在加入了所有控制变量的情况下,贫困县的经济增长率要比非贫困县高1.03个百分点。贫困县的经济增长更快既有可能是减贫政策影响,也有可能是因为贫困县经济发展滞后,增长的潜力和空间更大。第2列对数人均GDP前面的系数显著为负,说明落后地区的经济增速确实比发达地区更快一些。因此,OLS估计比较贫困县和非贫困县之间经济增长率的差距不能够反映干净的减贫政策效应。

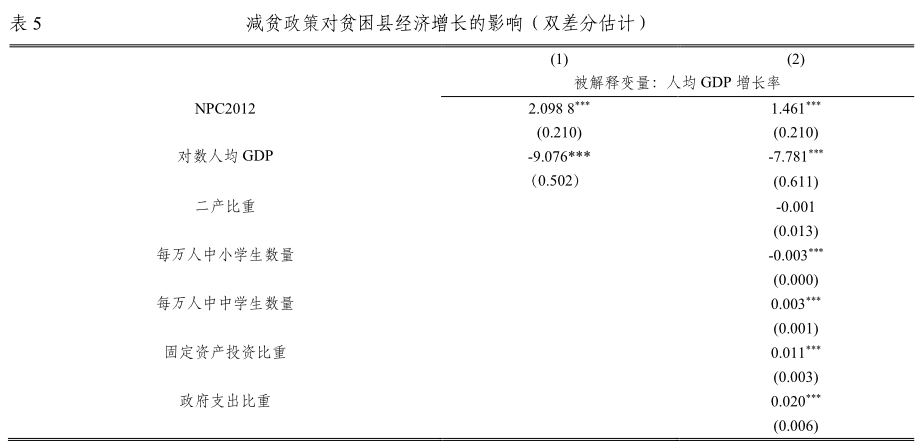

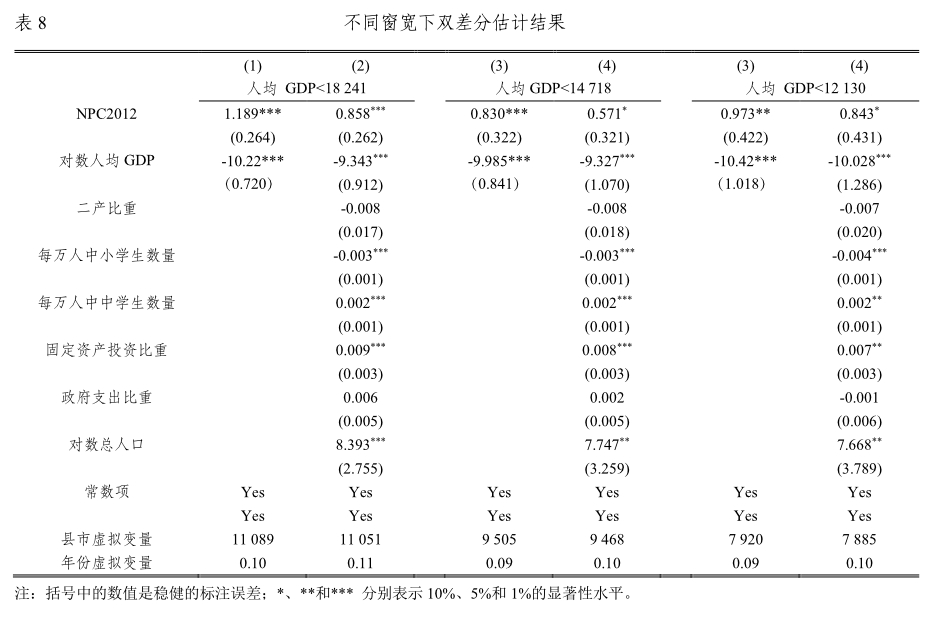

为了能够识别出减贫政策对经济增长的“净”效应,本文基于双差分方法对减贫政策的效应进行估计,具体来说就是对方程式(2)进行估计,估计结果如表5所示。可以看到,双差分估计结果显著为正,减贫政策对经济增长的影响在不控制其他变量的情况下是2.10个百分点,控制其他变量的情况下是1.52个百分点。由于影响经济增长的因素很多,加入控制变量的估计结果从理论上来说应该是更加接近真实的估计结果。本文的估计结果略高于Park et al.(2002)对于“八七扶贫政策”的评估效应,一方面可能是在他们的文献中,“八七扶贫政策”的实施时间还比较短,政策效应还没有完全显现,另一个可能的原因就是2011年以来中国的减贫政策力度更大,因而对贫困县的增长效应更加明显。

双差分估计结果明显高于前面OLS的估计结果,说明OLS估计会严重低估减贫政策对贫困地区经济增长的影响。2012-2016年贫困地区的年均经济增长率为11.27%,标准误差为5.41%,这就意味着减贫政策对贫困县经济增长的贡献度为13.5%,相当于贫困县经济增长的0.28个标准偏移。2012年之后中国贫困发生率迅速下降,一个合理的推断就是减贫政策加速了贫困地区的经济增长,使得这些落后地区的人均GDP迅速向发达地区靠近。

3. 有效性检验

双差分模型的实施有着严格的前提条件,那就是所涉及的控制组和处理组在政策实施前具有可比性,也就是说具有平行性趋势。为了对平行性趋势进行检验,本文生产年份虚拟变量与处理组虚拟变量的交互项,比较政策实施前后各五年经济增长率的情况。图5刻画了这一检验结果,从中可以看到在政策实施前5年中交互项的系数在0附近或者小于0,只有2009年的交互项系数显著为正。2009年正是全球金融危机最严重的一年,也是中国经济发展面临重大挑战的一年。经济较为发达的县域因为外部环境迅速恶化,经济增速下降更快,而贫困县域因为与外界的联系没有那么紧密,因此经济发展受到的影响反而没有那么大,导致处理组与2009年的交互项显著为正。

从图5可以看到,在政策实施前除了2009年之外,处理组的经济增速要么与控制组差不多,要么低于控制组的经济增速,而到了政策实施的年份以后,处理组的经济增速都显著高于控制组,这就意味着减贫政策确实是产生了积极的增长效应。为了排除金融危机对实证结果的干扰,表6报告了不包含2009年数据的回归结果,可以看到,估计结果并没有发生实质性的改变,减贫政策仍然对贫困县的经济增长产生正向的促进作用。总体来说,本文认为实施双差分的平行性趋势基本上是得到满足的,表5的估计结果在很大可能性上反映了减贫政策对贫困县的增长效应。

4. 稳健性检验

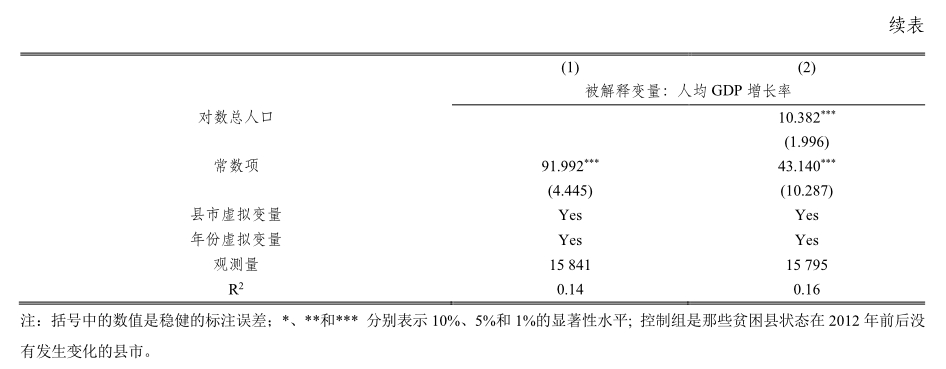

Meyer(1994)曾经指出:“当处理组和控制组之间具有非常相近的性质时,双差分估计结果是可信的。”在本文中,处理组是贫困状态发生变化的县域,也就是在2012年之前是非国贫县、2012年之后成为国贫县,处理组很明显是经济发展比较落后的县域。控制组是贫困状态没有发生变化的县域,既有国贫县也有非国贫县。本文分别使用国贫县和非国贫县作为控制组,双差分估计减贫政策的影响,估计结果列在表7中。估计结果表明,当本文仅仅用非国贫县作为控制组时,减贫政策对贫困县的经济增长的影响仍然显著为正,而且连数值大小都没有发生很大的变化。当本文用贫困县作为控制组时,双差分估计结果虽然还是显著为正,但是在数值上明显偏高。相对于用非贫困县作为控制组,贫困县作为控制组时估计值明显更高。

由于处理组明显都是经济发展落后的县域,因此从性质上来说,用贫困县构成的控制组在性质上应该更加接近处理组,因此得出的结果也应该更加可信。本文发现用贫困县作为控制组得出来的估计结果明显要高一些,本文认为主要有三个可能的原因:首先一个可能的原因是长期以来贫困县一直受到国家政策的支持,这种支持随着时间的推移对经济增长的效应会逐渐下降,而对于处理组来说,本来发展程度较低,在突然增加了减贫政策的扶持之后,短时间内经济增长会明显加速,因此,相对于国家贫困县状态没有改变的贫困县而言,经济增速大幅度提高;其次是很多国家级贫困县由于长期受到国家财政资金的支持,有些贫困县经济发展水平即使已经到了较高的地步也不愿意退出,相对于一些非贫困县来说,这些贫困县域处理组之间的“异质性”很可能更大1;第三种可能的解释是当采用贫困县作为控制组时,双差分回归样本出现了很大的萎缩,导致估计结果出现了偏差。不过总的来说,不论是用贫困县还是用非贫困县作为控制组,双差分的估计结果都显著为正,再次证明减贫政策明显的增长效应。

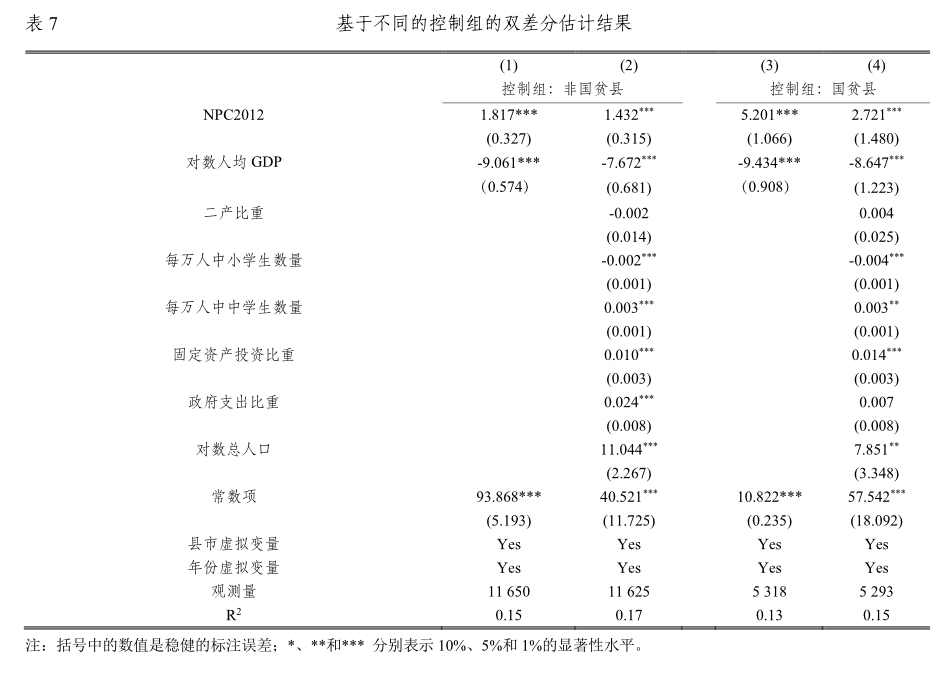

为了使控制组和处理组具有收入上的相似性,本文在一个相对狭窄的窗宽内再次实施双差分估计。具体来说,本文分别将人均GDP最高的30%、40%和50%样本去掉之后,分别进行双差分估计。由于处理组在2012年之后是贫困县,人均GDP相对较低,将高收入样本去掉之后,剩余的控制组样本在人均GDP水平上与处理组更加接近,因此在性质上也会更具“同质性”。表8报告了不同窗宽下的双差分估计结果,可以看到,当采用压缩后的窗宽进行参数估计时,双差分的估计结果明显变小,但是仍然在至少10%的水平上通过显著性检验。

要想使双差分估计结果是一种因果效应,一个重要的假设前提就是如果不存在政策冲击,处理组和控制组的结果变量在趋势上是一样的,这就是前面所说的满足平行性趋势。如果是否接受处理与处理组的特征变量相关,而且这些特征变量又会影响结果变量时,这一假设就可能是不合理的。虽然前面图4和图6的平行性趋势检验表明本文的这一前提假设基本上是得以满足的,但是由于2009年处理组的平均经济增长率明显高于控制组,使得这一假设是否得以满足多少蒙上了阴影。此外,本文中处理组的特征变量明显会与是否接受处理相关,因为只有收入水平相对较低的县域才能够进入处理组,而初始收入水平在很多时候又与经济增长是相关的(Barro and salai-Martin, 1991,1992)。

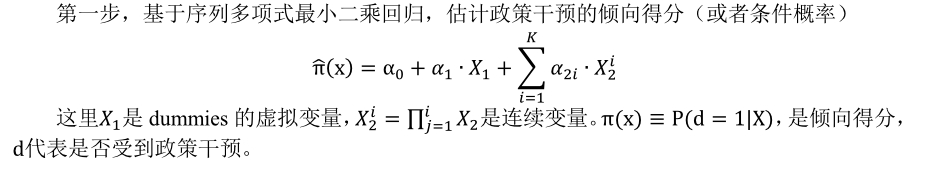

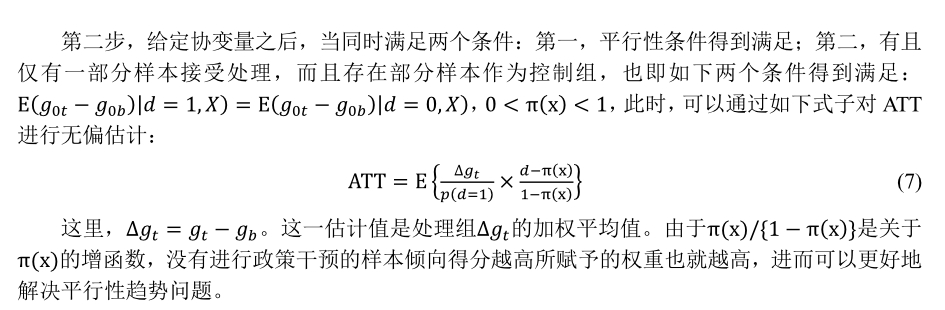

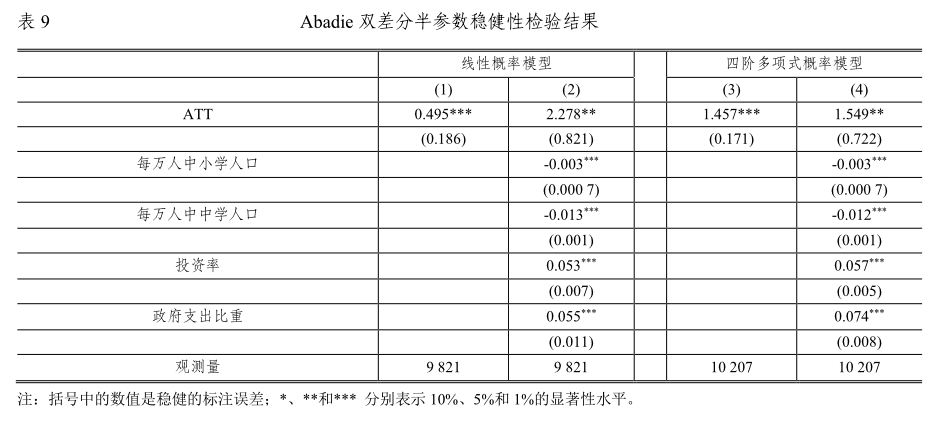

为了解决上述处理组和控制组之间特征变量非平衡的问题,Abadie(2005)提出了一种半参数双差分估计方法(semiparametric difference-in-difference method, SDID),该方法使得平行性趋势假设更加可信(Abadie,2005; Houngbedji, 2016)。SDID估计过程分为两步:

除了能够较好地解决平行性趋势问题之外,SDID还能够利用协变量描述ATT如何随着处理组特征的不同而变化。表9给出了K分别等于1或者4时,方程式(7)的估计结果。首先,可以看到ATT的估计值都显著为正,而且当多项式阶数为4时,ATT的估计结果为1.55,与表5的估计结果非常接近。再一次证明减贫政策对贫困县的经济增长产生了显著正向的影响。

从第2列和第4列还可以看到,ATT随着教育水平的提高而下降,随着投资和政府支出水平的提高而增加。这就意味着,当贫困地区将更多的资源投入到固定资产和公共支出,减贫政策的处理效应越高,而当贫困地区将更多的资源投入到人力资本时,减贫政策的处理效应越低。一个可能的解释就是公共支出和固定资产投资很快就能带来经济增长,而教育投入的经济增长效应要在较长时间内才能显现。

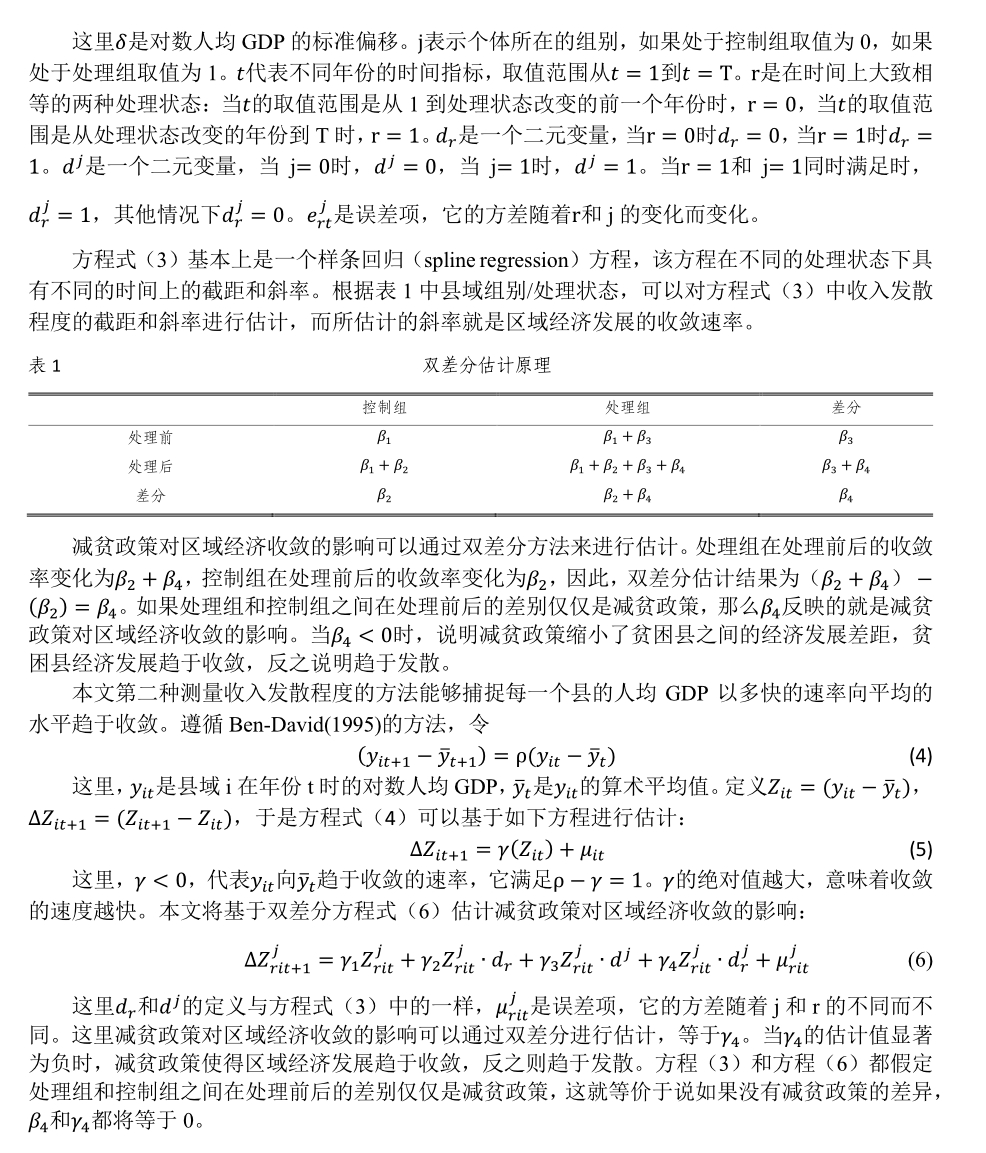

五、收敛效应实证检验

增长模型关注两个重要问题,其中一个是长期经济增长的动力问题,第二个则是区域经济收敛的问题,也就是为什么有些地方经济增速更快,而另外一些地方经济增速更慢。前面的研究表明中国2012年以来的减贫政策对贫困县产生了显著的增长效应,那么这种增长效应会不会导致区域经济收敛?

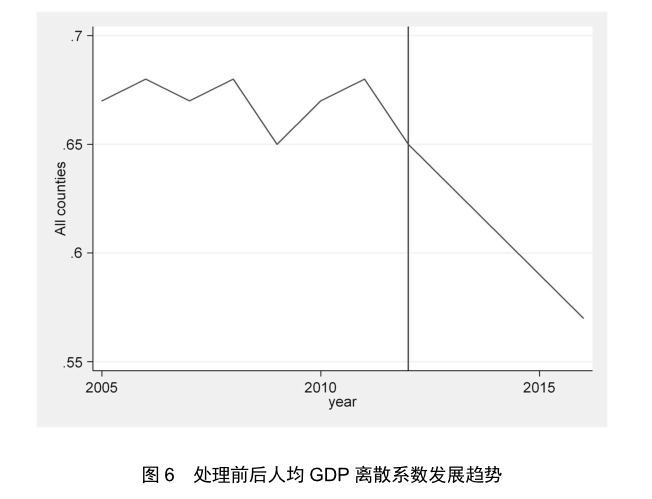

在增长方程中,本文都引入了初始人均GDP,而且表4到表8的所有回归结果都发现初始人均GDP对经济增长的影响显著为负,说明区域经济发展存在明显的条件Beta收敛,而且这一估计结果与跨国面板回归结果(Sala-i-Martin, 1997)和中国省级面板回归结果(Li and Zhang, 2007)都是一致的。前面的分析已经指出,条件Beta收敛意味着贫困地区经济发展相对于非贫困地区的经济发展增速较快,使得整体上区域经济发展差距缩小。这一点在图6中也可以观察得到。本文在图6中刻画了2005-2016年人均GDP离散系数的发展趋势,可以看到,人均GDP的离散系数从2012年开始明显下降,意味着整体上的区域经济发展趋于收敛,与表4-表8的估计结果是相符合的。

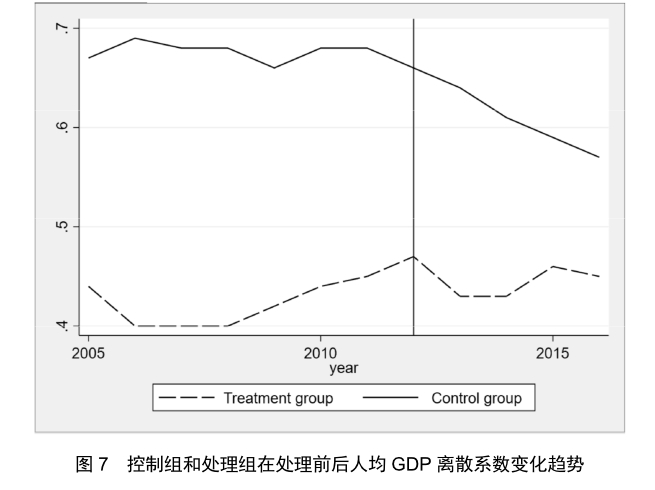

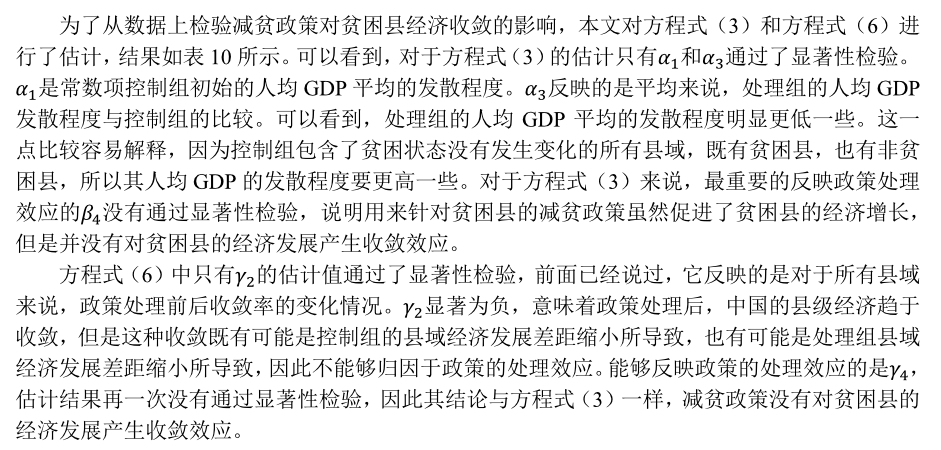

本文还关心另外一个问题,即减贫政策是否会促进贫困县内部的区域发展差距缩小呢?如果减贫政策对所有贫困县的经济增长的促进作用是一样的,那么减贫政策自然会促进贫困县之间经济收敛,但是另外一方面,减贫政策在不同的国家级贫困县的实施方案并非完全一样,或者即使实施方案完全一样也不见得能够起到相同的增长效果,这也可能导致贫困县内部经济发展差距扩大。图7刻画的是处理组和控制组在政策处理前后对数人均GDP标准误差的发展趋势,可以看到,处理组的经济发展差距要明显低于控制组,不过在2012年之后,控制组经济发展的离散程度有所下降,而处理组经济发展的离散程度虽然在2012年-2014年期间有一定的下降,但是2015年又明显回升。图7反映的情况表明,减贫政策并没有使得贫困县的区域经济发展差距缩小。

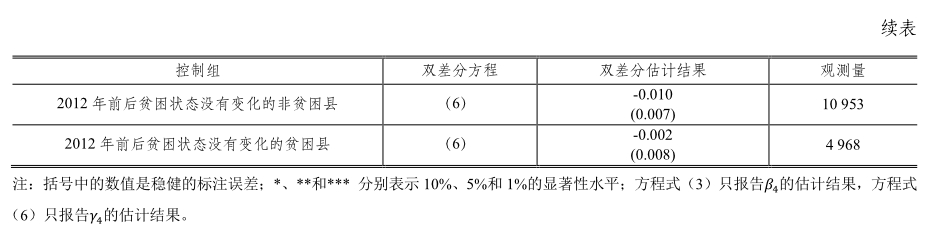

作为对收敛性实证检验估计结果的稳健性检验,与增长效应的双差分估计结果一样,本文将控制组分成2012年前后贫困县状态没有发生变化的非贫困县和贫困县,再次对方程式(3)和方程式(6)进行参数估计,表11报告了该稳健性检验结果。可以看到,当用不同的控制组进行收敛性检验时,双差分估计结果都没有通过显著性检验,与表10的结论一致。再次证明贫困县内部并没有因为减贫政策的实施而实现区域收敛的情形。

减贫政策并没有导致贫困县内部的经济发展趋于收敛,本文给出了两种可能的解释:首先,虽然从整体上来说,国家会加大对贫困县的转移支付,使得贫困县的经济增速相对全国水平来说更快一些,但是减贫政策并不会导致所有的贫困县以相同的速度加速增长。有些贫困县发展经济的资源禀赋更好,能够较好地利用国家政策,在积极扶贫的同时加速经济增长;有些县本身资源禀赋极其不利于经济发展,在利用国家政策扶贫之后,推动经济增长的动力明显不足,这就使得贫困县虽然从整体上来说经济加速发展,但是在其内部经济增长速度仍然参差不齐。另外一种解释是,贫困资金的使用方向不一致也会使得贫困县域之间的经济发展速度不一样,一些贫困县将更多的扶贫资金用于可以促进经济增长的投资上面,比如说基础设施建设和人力资本投资,因此能够更多地促进经济增长,而另外一些贫困县可能将更多的贫困资金用于消费上了,比如说用于给予贫困家庭的生活保障等等,这也会使得不同贫困县的经济增长潜力产生差异,从而无法实现贫困县内部的区域经济收敛。

六、机制分析

前文的研究表明,减贫政策虽然没有促进区域经济收敛,但是对贫困县的经济增长产生了显著正向的影响,而且增长回归模型的回归结果还表明固定资产投资、中学在校生规模、政府支出比重和二产增加值都会对经济增长产生正向的影响,这些都是与经济学理论相符的。这一节本文验证减贫政策促进贫困县经济增长的主要渠道。

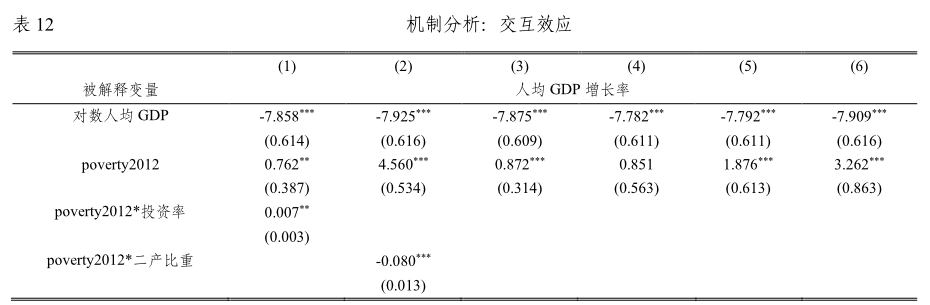

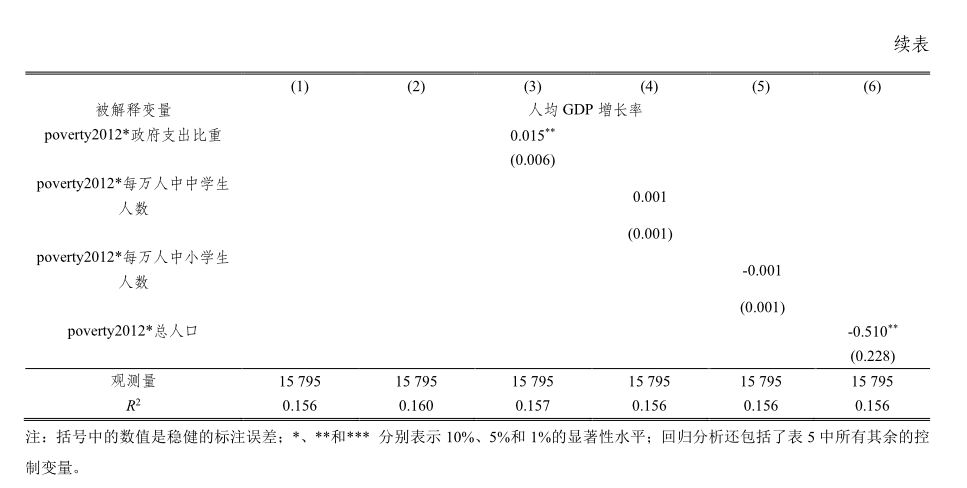

首先,本文基于双重差分模型检验固定资产投资、政府支出比重等控制变量是否在减贫政策出台后显著促进了贫困县经济增长,估计结果见表12。从第(1)和(3)列可以看到,减贫政策与固定资产投资和政府支出规模的交互项对经济增长有显著的正向促进作用。然而,第(2)和(6)列显示,减贫政策与工业化程度和人口数量的交互项对经济增长具有显著的负向影响,这说明在工业化程度越高的县,得到扶贫支持之后反而经济增长较慢,且人口增长越快的县被列为贫困县之后经济增长也比较慢。此外,从第(4)和(5)列可以看出,减贫政策与中学生和小学生在校生规模的交互项对经济增长影响并不显著。因此,本文认为减贫政策促进经济增长主要通过贫困县加快固定资产投资和扩大政府支出规模。

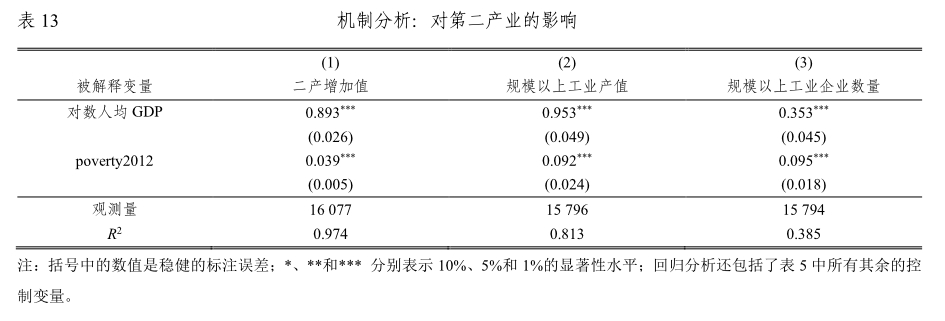

其次,前文已经验证了减贫政策总体上促进了地区经济增长,本文进一步检验减贫政策对第二产业的影响,估计结果分别列于表13中。从表13可以看出,减贫政策显著提高了第二产业增加值,以及规模以上工业企业数量和产值。这说明,减贫政策促进了县域工业企业的发展,实现了工业扶贫的效果。

最后,本文验证减贫政策对公共福利的影响,结果报告于表14中。从第(1)列可以看出,减贫政策对本地电话年末用户数具有显著的负向影响,可能的解释是,随着移动电话的普及,很多家庭将固定电话替代为手机,可能受政策影响的县更容易采用手机通讯,从而表现出显著的负效应。第(2)列显示,减贫政策对医院卫生院床位数具有显著的促进效应,此结果说明,减贫政策增加了对公共卫生的开支,改善了医疗卫生条件。随着中国农村地区老龄化趋势越来越明显,减贫政策是否增加了社会福利院的数量?从第(3)列可以看出,减贫政策增加了社会福利院的数量但影响并不显著。

[15] Jalan, J., and M. Ravallion. Are there dynamic gains from a poor-area development program?[J]. Journal of Public Economics, 1998, 67 (1): 65–85.

[16] Li, H., and J. Zhang. Do high birth rates hamper economic growth?[J]. The Review of Economics and Statistics, 2007, 89 (1): 110–117.

[17] Meng, L. Evaluating Chinas Poverty Alleviation Program: A Regression Discontinuity Approach[J]. Journal of Public Economics, 2013, 101: 1-11.

[18] Meyer, B.D. Natural and quasi-experiments in economics[J]. In: NBER Technical Working Paper, 1994, 12(170).

[19] Morduch, J. Reforming poverty alleviation policies[A]. Krueger, A. (Eds.). Economic Policy Reform: The Second Stage[C]. Chicago: University of Chicago Press, 2000

[20] Park, A., and S. Wang. Community-based development and poverty alleviation: An evaluation of Chinas poor village investment program[J]. Journal of Public Economics, 2010, 94: 790-799.

[21] Park, A., S. Wang, and G. Wu. Regional poverty targeting in China. Journal of Public Economics, 2002, 86 (1): 123–153.

[22] Ravallion, M. Evaluating anti-poverty programs[A]. Schultz, T.P., Strauss, J.A.(Eds.). Handbook of Development Economics[C]. Amsterdam: North-Holland, 2007.

[23] Ravallion, M., and S. Chen. What can new survey data tell us about recent changes in distribution and poverty?[J] World Bank Economic Review, 1997, 11 (2): 357–382.

[24] Ravallion, M., and J. Jalan. Chinas lagging poor areas[J]. American Economic Review, 1999, 89(2), 301–305.

[25] Rozelle, S., A. Park, V. Benziger, and C. Ren. Targeted poverty investments and economic growth in China[J]. World Development, 1998, 26 (12), 2137–2151.

[26] Sala-i-Martin, X. I Just Ran Four Million Regressions[J]. American Economic Review, 1997, 87(2): 178-183.

[27] Slaughter, M. Trade liberalization and per capita income convergence: a difference-in-differences analysis[J]. Journal of International Economics, 2001, 55(1): 203-228.

[28] World Bank. China: Overcoming Rural Poverty[M]. Washington, D.C.: World Bank, 2000

Poverty reduction policies, economic growth and regional convergence: an application of difference-in-difference method

SHENGLONG LIU

(School of Public & Policy Management, Tsinghua University)

SHILIN ZHENG

(Institute of Quantitative & Technological Economics, Chinese Academy of Social Sciences)

Abstract: Growth and convergence are two important issues of concern in macroeconomic growth models. This paper uses county-level panel data for China from 2005-2016 based on a Barro-type growth model with difference-in-difference model to test the impact of the latest poverty reduction policies on economic growth and regional convergence in poor regions since 2011. The empirical results of this paper show that the poverty reduction policy did contribute to the economic growth of the poor regions, resulting in an increase in the economic growth rate of the treatment group by 1.52 percentage points, contributing 13.5% to the economic growth of poor regions. In addition, the empirical results in this paper also indicate that there is conditional beta convergence in Chinas county economic development, which means that less developed regional economy as a whole has been growing at a relatively higher rate than that of the developed regions, which has led to an overall convergent trend after 2011. However, still based on difference-in difference estimates, this paper finds that poverty reduction policies have not contributed to convergence within poor regions.

Keywords: Policy Reduction Policy; Growth Effect; Convergence Effect; Difference-in-Difference Estimation

执行编辑〔华岳〕

1 刘生龙:清华大学公共管理学院副教授;郑世林,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,副研究员。

本文受到国家自然科学基金项目(72073078),教育部人文社科项目(20YJA790047)和清华大学自主科研计划资助项目(2021THZWYY03)的资助。

1 数据来源于历年《中国扶贫开发年鉴》

2 从2001年开始,国家级贫困县被更名为“国家扶贫开发重点县”,为了能够与先前的文献保持一致,本文中用贫困县或者国家贫困县代称“国家扶贫开发重点县”。

1 数据来自《中国统计摘要》2018年,p.64.

1 这里的Beta收敛也有两种情形:一种是条件Beta收敛,即条件于控制变量向量X,如果不控制X情况下,.@仍然显著为负,那么该经济体的经济发展存在绝对Beta收敛。

1 值得一提的是,中央在划定国家贫困县时并不是严格按照农民人均纯收入来划定的,而是一揽子条件,这些条件里面包括贫困人口占总人口比重、农民人均纯收入、人均财政收入和人均GDP。对于革命老区、民族聚居区的贫困线标准还有所降低。因此,即使在贫困县内部,县域之间也存在明显的异质性。