刚翠翠 任保平

(西北大学经济管理学院 陕西西安 710127)

一、引 言

在国际贸易交流日渐频繁,科技与信息交流都需要语言支撑下,如何通过制定有效的语言政策,使得一方面保证传统语言的特性而避免经济全球化过程中文化趋同的现象,同时又能保证经济的蓬勃发展,成为制度经济学研究的一个重要问题。制度经济学认为,制度作用于经济生活的方方面面,而制度必定有语言的维度。那么,制度“必须经由某人的言说宣布或书写话语界定下来”(韦森,2005),如若制度能够对经济施加影响,那么语言作为文化最直接的符号也必定能够施加在经济主体,从而在整个社会经济活动中发挥着重要的作用。什么样的语言能够促进经济增长,而什么的样的语言又在阻碍着国家之间的交流,则成为我们进一步要关心的话题。

关于语言影响经济增长的机理目前主要的观点有三类:第一,语言作为一种“竞争能力”成为人力资本不可或缺的一部分,在语言多样性较多的地区,语言学习能够带来个人更高的收入(Gould 和 Welch,1983;Grenier,1984;Tainer,1988,Chiswick et al.,1991;Lazear,1995;张卫国,2011;刘泉,2014)。第二,由于语言与个人收入确定性的正向影响以及世界经济文化交流的频繁,语言作为一种产业形成了增长的一部分动力(Grin,2003;苏剑,2014)。第三,由于语言具有作为制度的某些特征,它与信任、文化和家庭偏好有着较强的关系,从而间接影响经济增长的路径(Tabellini,2008;Guiso et al.,2009;Kua和Zussmanb,2010;Chen,2013)。从这些研究我们可以发现,语言内生于经济发展之中,但并未有学者考虑语言内含的特质对影响经济增长的机制,更没有经验证据加以佐证。语言如何通过自身特性去影响经济增长?各国之间的交易成本是否受语言难易程度的影响?现有文献并没有做出回答。即使Guiso et al.(2009)实证检验了语言与贸易成本的负向影响,但也未说明这种影响发生的机理;而Kua和Zussmanb(2010)虽然探讨了语言特质对于贸易水平的影响,但由于仅仅是测算与英语的距离,使得这项研究仅能在印欧语系中展开,从而降低了实证的可信度。因此本文旨在通过构建语言特质对经济发展的影响机制,解释语言特质对于交易成本和贸易偏好的影响,探究实现提高经济效率的长期途径。本文的主要贡献在于:第一,在理论上探索了语言对交易成本、贸易偏好的影响,进而作用于经济增长的路径;第二,利用语言本身蕴含的特质——即语言的相对难易程度和绝对难易程度代替以往语言距离的研究变量,使得语言研究能够在世界范围内展开而非局限于某种语系之中;第三,利用世界179个国家和地区的数据实证检验了语言特质对于经济增长率的影响,并在此基础之上探讨了亚洲国家双边语言以及多边语言文化的政策意义。

二、基本分析框架与理论假说

作为文化的一种表现形式,语言也在缓慢的进化。从全世界来看,各洲的语言发展随着经济的发展有趋同的情形,而这种趋同在经济全球化发展的局面下表现为经济发展与语言变化的高度相关性。图1为各国人均GDP分布与所使用语言难度相关图,可以看出,语言学习时间较短的英语国家,一般有着较高的人均产出。英属、美属殖民地的发展,要远比法属殖民地经济发展的程度要高。语言学习难度与该地区的经济发展有着反向关系。

图1 世界各国人均产出与语言学习时间分布相关图

语言难度是语言特质的一个基本表现形式,语言难度因素反映了两个个问题:(1)一些语言会比另一些语言难,这反映了语言的绝对难度;(2)由于所处语系的不同,学习双语难度不同,并且学习双语所需成本取决于该人的母语(Selten,1991),这反映了语言的相对难度。语言的这种特质在经济交往中体现的尤为明显,国际贸易间的经济交往以语言为根基,它体现了一国的文化制度特征,形成经济交往中基础的信任关系与交易偏好;随着日渐频繁的国际经济交往,突破语言障碍成为国际交流的必要之举,而获得较高的语言能力是有成本的,此时语言特质体现了无形的交易成本,不同国家之间的贸易成本具有差异性。具体来说:

(一)作为一种文化制度,语言的绝对难度反映了决策者的偏好

语言作为一种文化的象征符号,传承文化的精神,因而影响了个体的经济决策,Chen(2013)认为,由于不同的语言在语法结构上对时间强调的不同,因此人们对于时间偏好会有所不同,从而影响该国的总体储蓄率。英语、西班牙语更善于强调时间,而汉语则强调动作,因此英语等欧洲语言拥有较强的未来偏好性,因而储蓄率较低,语言的绝对难度体现了不同国家的文化偏好。由于语言特质所体现的这种文化认同有所差别,因此在跨国公司的投资决策中,他们会更偏向于拥有相似文化底蕴的贸易伙伴,这种相似性体现在共同的文化理解和商业精神(包括法律与政治经济环境,商业水平和语言)促使双方获得足够的信任与交易信息,因而Beckerman(1956)将由此带来的贸易距离视为“心理距离”(spirit distance),并解释了澳大利亚为何更偏向于与加拿大,而非地理距离更近的印尼做贸易的现象。为了证明这种贸易距离与贸易偏好的理论关系,Taavo(2008)、Felbermayr和Toubal(2010)分析了欧洲国家之间的双边贸易和偏好,并基于欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest(ESC))的地理投票模型解释了共同语言不但能够降低“交流成本”,更重要的是影响了公民对于国家间的文化偏好。正是出于对相似语言的这种文化偏好,决定了经济交往的成功与否。在此基础上,Kokka et al.(2014)实证检验了欧洲出口贸易、文化距离和国家偏好之间的关系,具有共同语言的国家拥有典型的聚集效应。Barner和Björkman(2007)利用社会信任在跨国公司的理论研究,解释了相似的语言有利于跨国公司管理人员获得人缘,国际直接投资也就越多。易江玲,陈传明(2014)在“心理距离”的研究基础上将语言作为“人缘”的一个维度考察了中国和84个贸易伙伴的国际直接投资,他们认为国际贸易当中的中国更倾向于投资共同语言的国家。因此,从以上分析来看,语言特质与投资偏好应当呈反向相关关系。正是在文化驱动下的语言偏好,决定了相似条件下东道国更偏向于投资语言特质相似的国家,从而以FDI的溢出效应带动一国经济发展。

假说1:在语言偏好的约束下,语言特质是影响贸易契约形成的重要因素,它通过FDI溢出效应影响一国增长水平。

(二)作为一种交易工具,语言的相对难度影响着交易费用的高低

尽管绝大多数国际贸易理论认为,供给因素(如技术,要素禀赋,贸易比较优势等)决定了一国的贸易水平,但以杨小凯为代表的新兴古典国际贸易理论,从交易费用的角度内在地解释了国内贸易如何发展到国际贸易的过程。贸易距离作为一种力量因素受到了广泛的关注,东道国的历史、语言、宗教和政治制度,民族组成甚至是气候情况都作为贸易距离被考虑到国际贸易的范畴之内(Dow和Karunaratna 2006;Ellis,2007;Mélitz,2008;White和Tadesse,2008),它们通过多种方式影响国际贸易行为,如风俗习惯、消费理念、语言差异等,并且这些因素被定义为“文化距离”,从而较大的文化距离可能引起贸易成本的上升,东道国与移民国之间的贸易冲突也由此而来。Guiso et al.(2009)在解释信任问题时,作为文化距离的解释变量,语言对贸易成本起到了正向作用,距离和共同语言对于信任起到了负向作用;Anderson和Wincoop(2004)估计与语言成本相应的税收在7%左右,近乎与关税壁垒或者信息成本、安全壁垒等。这些学者进一步拓展了决定跨区域交易的文化因素,但是一旦这种文化因素确定下来,那么语言的成本则显现无疑,跨国贸易的谈判、合同的签订都与语言成本有着巨大的关系,每个东道国都更偏向于语言学习成本更小的经济交往(李景峰、刘英,2004;宁继鸣,2006)。对交易效率的追求,促使双方倾向使用更简便易懂的语言,即使后来翻译的出现,受翻译成本限制,双方也会选择更为便利的语言即相对难度较小的语言,以降低贸易成本;同时语言像其他知识一样具有公共物品的属性,它能够以零成本进行外溢,一旦形成规模效应,这种语言的便利特质则更明确的体现了出来——不论在何种地方交易,只要是使用双方都能以较小成本使用的语言,那么这笔交易总能顺利的进行,在这种情形下,反而更加强了便利性特质语言的地位。

假说2:语言的相对难度是未观测到的交易成本,它通过贸易成本影响一国的经济增长水平,并通过规模效应反作用于交易语言选择。

三、研究设计

(一)计量模型设定

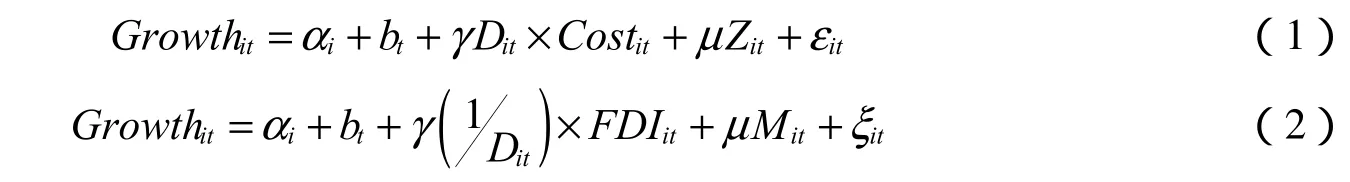

由于文化因素对于经济增长影响具有内生性,而且不同国家之间经济增长的因素差别很大,因此,在回归的过程中,本文采用了系统广义矩方法(SYS-GMM)进行实证检验。根据本文对于语言对经济增长发生路径的分析,拟采用如下计量模型进行数据检验:

(二)变量说明与数据来源

1、被解释变量(gdpgrowth):本文选取各国GDP增长率作为刻画经济效率结果的变量。

2、解释变量:

(1)核心解释变量:本文主要通过反映语言特质的变量对经济增长的影响,因而核心解释变量主要有:贸易成本、投资偏好以及语言特质变量。贸易成本变量采用进出口总成本(TC)作为贸易成本的代理变量,投资偏好变量采用外商投资占GDP比重作为衡量一国FDI大小的变量。

语言特质变量:语言具有相对难度和绝对难度,我们选取官方公布的留学语言学时(DIFF)作为语言相对难度变量,这一数据由Foreign Service Institute(FSI)①关于FSI的详细信息参见http://www.effectivelanguagelearning.com/language-guide/language-difficulty调研仿真建立的以英语为母语的学习外语的具体时间表所给出,所以本文所讲的相对语言难度是相对于英语而言。而语言的绝对难度则表现了所有语言的基本特质,是从语言学习规律出发,语言的核心由词汇和语法构成,因此我们选取各类动词变位的种类(DIFF1)作为语言绝对难度的替代变量进行估计,一般来讲,动词变位越多的语言,其难度要更复杂。由于汉语在语法中并没有相应的动词变位,其时态语态的体现完全依靠助词,因此我们选取汉语助词的个数代表汉语动词变位的数量。考虑到这种估计的误差性,我们随后加入了语言的绝对难度等级(DIFF2)变量作为语言绝对难度的替代变量,由语言学对于语言种类的划分作为判断难易程度的标准,一般来说屈折语的难度最低赋值为1,其次为综合语2、黏着语3,难度最高的为分析语赋值为4。

(2)控制变量:将设置一组控制变量用以保证计量结果的稳健,包括:实际通货膨胀率、商业环境等级、劳动参与率、成人识字率、物质资本投入比重(K)、实际汇率指数、关税税率、城市化率水平、实际利率。

自二战结束后,世界经济开始全面复苏,但是全球化趋势真正开始是从美苏争霸后苏联解体开始,进入20世纪末,苏联的解体使全球开始削弱意识形态的影响,真正融入到国际经济交流之中,国际经济交往才频繁活跃起来,因此本文利用全世界179个国家和地区1991-2012年的面板数据进行实证检验,数据来源自世界银行WDI数据库,亚洲开发银行ADB数据库以及中国统计年鉴。表1给出了主要经济变量的描述性统计结果,如下表所示:

表1 统计变量描述

四、计量与回归分析

(一)基本回归分析

模型(1)估计了贸易成本(取对数)对经济增长率的影响;由于语言主要依附于掌握该语言的人数发挥作用,因此模型(2)将利用语言学习时间长度刻画语言特质,用语言相对难度、人口总量(取对数)与贸易成本的交互项刻画语言通过影响交易成本来影响增长率的作用机制;考虑到学习时长对于反映学习难度的偏颇性,模型(3)利用语言动词变位数量刻画语言难度特质,用语言绝对难度、人口总量与贸易成本的交互项刻画语言通过影响交易成本来影响增长率;模型(4)估计了国内FDI总量(取对数)对经济增长率的影响;模型(5)利用语言学习时间长度的倒数、人口总量与FDI的交互项刻画语言难度通过贸易偏好影响经济增长率;模型(6)利用语言动词变位数量的倒数、人口总量与FDI交互项刻画语言难度通过贸易偏好影响经济增长率。

表2 语言对经济增长效应的GMM估算结果

续表2

表2中AR(1)和AR(2)检验表明,各模型残差序列均存在显着的1阶自相关但不存在2阶自相关,意味各模型设定是可取,由sargan检验可知各模型的工具变量设定是有效的。由模型(1)的估计可以知道,贸易成本对经济效率的影响为负,在加入语言难度与贸易成本的交互项后,模型(2)的系数依然为负,表明语言难度能够强化贸易成本对于经济增长的负向作用,而交互项的系数较未加入交互项之前的系数大,侧面证明了一国语言相对难度越低,越有利于降低一国贸易成本,从而提高经济增长效率;模型(3)利用了动词变位难度反映绝对语言难度,同样给出了与模型(2)相似的结论,表明在经济交往中,较便利的语言能够带来交易成本的降低,从而提高经济增长率;

模型(4)估计了FDI对于经济增长效率的正向影响,在加入了语言相对难度的倒数与FDI的交互项后,模型(5)的这一系数结果显着为正,但较未加入交互项系数要小,表明语言难度弱化了FDI对于增长效率的作用,只有语言相对难度的降低才能够带来FDI的增加,从而通过FDI的技术外溢作用,提高本国经济增长率;模型(6)利用动词变位难度的倒数反映了语言的绝对难度,同样给出了与模型(5)相似的结论。

(二)语言特质作用机制的检验

语言特质主要通过降低交易成本、提高FDI这两种机制对经济增长产生间接影响,为了说明语言特质对于这两种机制的直接影响,我们进一步利用179个国家和地区的数据进行实证说明:

(1)模型(7)估计了语言特质与人口总量的交互项对于贸易成本(TC)的直接影响,考虑模型的稳健性,模型(7a)与模型(7b)利用语言的其他难度特质作为解释变量,考察了语言难度特质对于交易成本的影响,具体来说,模型(7a)将动词变位种类作为语言难度特质与进出口总成本进行回归;模型(7b)则将动词难度等级作为语言难度特质与进出口总成本进行回归,控制变量则选取城市化率、关税税率、实际汇率、经济发展水平、成人识字率。

(2)模型8估计了语言特质对于单位资本的FDI的直接影响,与模型(7)一致,模型(8a)与模型(8b)分别利用语言的其他难度特质作为解释变量,考察了语言难度特质对于FDI的影响。具体来说,模型(8a)将动词变位种类作为语言难度特质与单位资本的FDI进行回归;模型(8b)则将动词难度等级作为语言难度特质与单位资本的FDI进行回归,控制变量则选取劳动参与率、城市化率、关税税率、实际汇率、成人识字率等。GMM估计结果见表3。

表3 语言难度特质对交易成本、FDI的系统GMM估计结果

由表3中模型(7)的回归估计结果可知,语言学习时间与贸易成本具有显着的正相关关系,表明相对语言难度对于交易成本具有正向影响。语言的学习时间越长,所耗费的社会必要劳动时间越长,因而能产生较高的交易成本,对于经济发展具有不利影响;模型(7a)与模型(7b)反映了绝对语言难度对于交易成本的影响,由回归估计结果可知,动词变位种类与贸易成本、动词难度等级与贸易成本均具有显着的正相关关系,表明一国语言动词变位种类越多,语言难度等级越高,越容易形成较高的交易成本。

由表3中模型(8)的回归估计结果可知,语言学习时间与FDI具有显着的反比例相关关系,表明相对语言难度对于吸引外商投资具有负向影响。在经济全球化的今天,外商投资不仅与地理距离有关,更与语言特质有关,一国语言学习时间越短,越有利于外商掌握更多本国化信息,从而更偏向于对本国的投资带动经济增长。模型(8a)与模型(8b)反映了绝对语言难度对于FDI的影响,由回归估计结果可知,不论是动词变位种类还是动词绝对难度等级都与FDI具有显着的反比例关系,表明一国语言动词变位种类越少,语言难度等级越低,越有利于拉近外商投资的心理距离,从而带来更多的外商投资。

五、结论与政策建议

既有的研究表明,文化能够对经济增长产生影响,但尚未有学者考虑文化具形(如语言、制度等)对经济增长的路径机制,本文的理论和实证分析表明:语言特质,即语言的相对难易程度和绝对难易程度能够通过影响交易成本与国际贸易偏好来影响一国经济发展,本国语言学习的时间相对越短,则越有利于本国经济发展,世界经济的发展实践同样印证了国际性的通用语言都有趋于简单化的态势。因此可以通过改变语言的相对难度和绝对难度来促使国际经济的顺利交往。

从全世界来看,改变语言的绝对难度意味着选择一种更为简单的语言作为官方语言。从我们的研究看来,以采用英语学习为手段促进经济腾飞是可行之举,这在亚洲国家的经济发展中体现的尤为明显,但对于一个秉承传统文化精神并时刻彰显自己民族特色的发展中大国来说无疑是“饮鸩止渴”,因而我们在有保留的学习英语的情况下只能从改变语言的相对难度来释放语言对于经济发展的作用,这就要求我们需要降低语言的相对难度。对于中国来说,通过与世界更加开放的文化交流,汉语文化需要广泛吸收各国外来词汇,并以“孔子学院”等形式弘扬传播中国文化,加深世界各国接触汉语的范围,以扩大汉语的使用范围来迫使语言的相对学习时间降低。同时,由于这种文化产业的传播也能带来收益,因而是目前释放“语言红利”的一项重要之举,也是在新时期所有增长动力乏力的情况下寻求新的经济增长点的一个突破口。

1.李景峰、刘英:《国际贸易的新制度经济学分析》[J],《国际经贸探索》2004年第2期。

2.刘泉:《外语能力与收入——来自中国城市劳动力市场的证据》[J],《南开经济研究》2014年第3期。

3.宁继鸣:《从交易成本角度看语言国际推广对全球化经济合作的影响》[J],《山东大学学报(哲学社会科学版)》2008年第3期。

4.苏剑:《语言产业对我国经济增长贡献率的定量估算》[J],《社会科学家》2014年第4期。

5.韦森:《言语行为与制度的生成》[J],《北京大学学报(哲学社会科学版)》2005年第11期。

6.易江玲、陈传明:《心理距离测量和中国的国际直接投资——基于缘分视角的分析》[J],《国际贸易问题》2014年第7期。

7.张卫国:《语言的经济学分析:一个综述》,《经济评论》2011年第4期。

8.Kokka A.,Tingvallb PG.,2014.“Distance,Transaction Costs,and Preferences in European Trade”[J],The International Trade Journal,Vol.28,pp87–120.

9. Chiswick,Barry R.1991."Speaking,Reading,and Earnings among Low-Skilled Immigrants"[J],Journal of Labor Economics,Vol.9(4),pp 149-70.

10.Dow,D.,and Karunaratna,A.2006.“Developing a Multidimensional Instrument to Measure Psychic Distance Stimuli”[J],Journal of International Business Studies,Vol.37(5),pp578–602.

11.Edward P.Lazear.1995.“Cultureand Language.Journal of Political Economy”[J],Vol.107(6),ppS95-S126.

12.Felbermayr,G.J.,and Toubal,F.2010.“Cultural Proximity and Trade”[J],European Economic Review,Vol.54(2),pp279–293.

13.Grenier,Giles.1984,"The Effects of Language Characteristics on the Wages of Hispanic American Males"[J].Journal of Human Resource,Vol.1(19),pp 35-52.

14.Grin,F.2003.“Language Planning and Economics”[J].Current Issues in Language Planning,Vol.4(1),pp1-66.

15.Tabellini,G.2008.“Institutions and Culture”[J],Journal of the European Economic Association,Vol.6(2/3),pp255-294.

16.Guiso,L.,P.Sapienza and L.Zingales.2003. “People's Opium?Religion and Economic Attitudes”[J],Journal of Monetary Economics,Vol.50(1),pp.225-82.

17.Kua H.,Zussman A.2010,“Lingua Franca:The Role of English in International Trade”[J],Journal of Economic Behavior&Organization,Vol.75,pp250–260.

18.Guiso L.;P.Sapienza;L.Zingales.,2009.“Cultural Biases in Economic Exchange?”[J],Quarterly Journal of Economics,Vol.124,pp 1095–1131.

19.Chen M.K.2013.“The Effect of Language on Economic Behavior: Evidence from Savings Rates,Health Behaviors,and Retirement Assets”[J],The American Economic Review,Vol.103(2),pp 690-731.

20.Mélitz,J.,2008.“Language and Foreign Trade”[J],European Economic Review,Vol.52,pp667–699.

21.Paul D.Ellisa,2007. “Paths to Foreign Markets : Does Distance to Market Affect Firm Internationalization?”[J],International Business Review,Vol.16(5):573-593.

22.Selten,R.,Pool,J.,1991.“The Distribution of Foreign Language Skills As a Game Equilibrium”[M].In:Selten,R (Ed.),Game Equilibrium Models,vol.4.Springer-Verlag,Berlin.

23.Taavo,S.2008.“Demand-Based Determinants of Trade: The Role of Country Preferences”[M],Master’s Thesis,Stockholm School of Economics,Stockholm,Sweden.

24.Tainer,Evelina.1988,"English Language Proficiency and Earnings among Foreign-born Men"[J],Journal of Human Resources,Vol.23,pp108-22.

25.White,R.and Tadesse,B.,2008.“Cultural Distanceand the USImmigrant”[J],The World Economy,Vol.31(8),pp1078–1096.

(X)