张元鹏

群体活动中合作行为的性别差异研究——来自公共品自愿捐献博弈实验的证据

张元鹏

(北京大学经济学院 北京 100871)

本文利用多阶段公共品自愿捐献实验模型研究群体合作活动中的性别差异及其影响因素的问题。我们的研究发现,从整体上讲男性比女性具有更强的合作动机,但是,这种差异在不同实验设置环境或者不同性别构成的群体中却有不同的表现:与熟人环境下的情形完全不同,在陌生人环境下人们的合作行为不存在显着的性别差异;与同性性别组的情形不同,混合性别组中人们的自愿捐献行为也没有显着的性别差异。这些结论可以从不同情况下人们的心理预期以及个人社会偏好特征上进行分析和解释。

公共品自愿捐献实验 合作行为 性别差异 个人社会偏好

一、引 言

根据公共经济学理论,当政府不能有效提供公共品时,可以由个人或组织的自愿捐献来弥补公共品供给不足的问题。比如,我国民间大量存在的慈善组织、希望工程等。同时,人们还关注这些慈善活动或者类似群体性合作活动中的性别差异问题。比如,我国台湾志愿者中女性就占到80%左右,而我国大陆的城市女性参与公益活动的在80%以上(黄晴宜,2012);在美国一些女性客户居多的小额贷款中拖欠率往往是很低的(Anthony和Horne,2003);Greig和Bohnet(2009)的研究也发现在非洲肯尼亚的一些贫民窟中,能够积极参加各种社区慈善救助活动的也往往女性居多。但Eagly和Crowley(1986)却发现男性会在陌生人环境下要比女性表现出更多的合作性,Gabriel和Gardner(1999)的实验研究认为在小组人数更多的情况下男性表现出更多的合作倾向。总之,基于不同的环境和条件,男女在各类合作活动中的性别差异呈现不一样的情势,很值得我们去探究。

长期以来,经济学家对性别差异的研究多是从性别歧视的角度研究的,比如劳动力市场中雇员工资以及雇员工作量的性别差异问题。但是,我们应认识到经济中性别差异的影响因素是相当复杂的。除身体禀赋和工作性质等因素之外还有其他一些非性别歧视的因素,比如人们自身的个体社会偏好,以及个人参与社会活动敏感认知能力等都是影响人们经济行为差异的重要因素。这些因素或许可以从心理学或社会学角度来解释,[①]但近年来兴起的实验经济学则为解释人们经济活动中的性别差异提供了另外一种解决问题的思路。

许多实验经济学文献对于公共品自愿捐献博弈中性别差异问题进行了研究,但并没有得到一致性的结论。比如,Carpenter等(2004)发现在越南的贫民窟中的女性的捐献率要高于男性,而在泰国的贫民窟的女性捐献额要少于男性。Barr(2004)的研究发现津巴布韦的女性要比男性更有合作性。这些研究的结论不一致或许与实验所处的地域环境有关。而另外一些实验中所发现的研究结论则可能与实验设计有关。比如Marson等(1991)在被试匿名情况下实验中性别差异的影响就不突出,而Greig和Bohnet(2009)的研究则发现在一次性公共品自愿捐献实验中相互熟知的被试间(被试都是肯尼亚贫民窑的居民)则存在很显着的性别差异,而且在贫民窑的慈善活动中积极参与的女性在实验中表现出更多的合作倾向。这些差距的存在或许是因为实验中被试的身份能够被识别情况下其行为所表现出更多的性别特征以及其所处的社会经济状况所导致的。

进一步,人们的研究还发现公共品自愿捐献的性别组合效应也是不确定的。有些研究发现人们在同性别小组中要比异性组成的小组中更有合作倾向(Nowell和Tinkler,1994;Oberholzer-Gee,2004),但另一些研究则得出相反的结论(Carpenter,2004)。还有一些研究认为在公共品自愿捐献问题上性别差异以及不同性别组成的组别差异并不是那么显着(Sell等,1993)。

通过上述相关研究文献的梳理,我们发现,人们对有关合作行为的性别差异性研究存在着不一致的结论,这种结论的不一致或许与被试所在实验环境设置的差异性有关。由此,本文利用实验模拟方法,试图通过两种社会环境(熟人社会和陌生人社会)下公共品自愿捐献的活动来分析人们在公共品自愿捐献中的性别差异,而且在控制被试个体特征的基础上揭示不同性质的性别组织(同性性别组和混合性别组)中在捐献公共品中的组别差异,并结合无条件偏好假设和互惠假设来研究人们预期与性别差异的关系问题。希望通过这样的实验设计和研究,来解释当前经济生活中,特别是群体性活动中人们合作行为的性别差异,为更好地组织诸如慈善或社区公益性等群体性活动提供有益的理论和实践建议。

本文分为四个部分。除第一部分外,第二部分介绍本项实验的有关参数设计和实验程序;第三部分是利用非参数检验方法对本实验的结果进行描述性分析;第四部分主要是结合描述性分析所获取的结论,对从实验中获取的数据进行面板数据下tobit模型的计量回归分析;第五部分是结论和展望。

二、实验模型及其相关参数设计

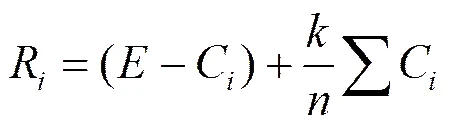

在本文中,我们将利用一个多阶段公共品自愿捐献博弈的实验模型来研究公共品自愿捐献中的性别差异及其效果。经典的公共品自愿捐献博弈模型如下:在一个有n个人参加的公共品自愿捐献博弈中,每个人事先拥有E元的货币额作为其期初禀赋值。每次决策时个人既可以把这些钱完全留在自己的私人账户中,也可以将其全部或者一部分Ci(即)自愿捐献到一个公共账户中。这个公共账户属于一个可以自我增值并惠及所有人的公共投资项目,其最后自我增值额为(这里为公共账户里所有成员的投资总额,而k为公共投资增值系数,其由实验设计者事先约定)。这个增值后的公共账户金额要在小组成员(无论其是否捐献,或捐款额多少)中平均分配。这样,某个人i在其决策后所获收益为:

式(1)中,Ri表示了某i人的收益,E为被试i期初拥有的货币额,k为公共投资增值系数,且要求,n为小组成员数量。因为个人的收益Ri随着Ci的变动而递减,即,所以,这一公共品自愿捐献博弈的纳什均衡解是Ci=0,其意为当所有人对公共账户的捐献额为0时即为每个人的最优决策。当然,我们也看到,这就是说从集体利益角度考虑,群体中的每个个体只有增加个人的自愿捐献才最有利,而且,当时小组的集体利益达到极大值。

本文中用到的实验于2015年11月20日-30日在北京大学经济学院经济科学实验室举行。所有被试都来自于北京大学经济学院本科班和在职研究生班的学员,共计76人(其中男生36和40名女生)。实验开始前明确告知所有实验被试要参加的是一个叫做“公共品自愿捐献决策”的项目,其参加所有期次实验后得到收益总额将被换算成该学期北京大学专业基础课《微观经济学》期末成绩的一部分。[②]实验时间50分钟,他们被告知实验前不需要做任何准备,实验中也不需特别的操作技术,并确认他们以前没有参加过任何类似的实验。

一旦所有参加实验的被试进入实验室坐下后,实验者通过幻灯演示方式详细讲解实验的内容、程序以及注意事项,并且被试被告知实验过程中除非实验本身的规定,绝对不允许做任何交流活动,否则就被取消参加实验的资格。

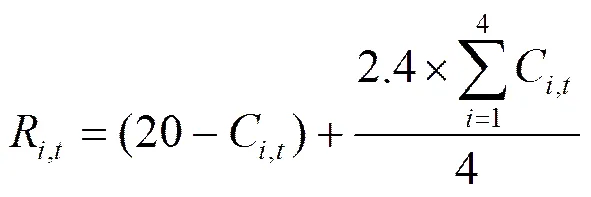

为了我们的实验结果与国际上学术界同行的实验结果进行比较的方便,本次实验设计基本与Isaac和Walker(1988)所运行的公共品自愿捐献实验模型和相关参数基本一致。我们的实验对所有的被试进行随机分组,并进行20期次的实验决策。实验过程中当前所处的期次以及决策所剩时间被明显标识在电脑屏幕上面,这是一个共同的知识。所有被试开始决策前都会收到20单位的实验货币(简称元),其所要做的决策就是如何从这20元财富拿出一部分(或全部)自愿捐献到一个“公共品项目”中。公共品项目的捐献者是由四个被试随机组成,被试每捐献1元钱都会产生2.4元的回报率(即参数k=2.4),这些回报将在所在小组的四个人之间平分。这样某个被试i在t期结束时其可以获取的收益为:

其中Ci,t表示某个被试i在第t期自愿捐献到公共品项目中的货币数额。

我们的实验设计参数除了上述这些与Isaac和Walker(1988)的实验设计基本相同外,为了我们的研究目的,我们还对我们的实验加入了一些新的参数和实验步骤。

1.性别特征分组(Gender-Groups)设置。为了研究不同性别组成的环境下性别决策的差异,我们特在实验中构建一个不同性别构成的环境,也就是说实验中把所有被试分为三个大组,并且分时段独立参加实验:所有成员都为男性的构成一组,称为男性组(24人),所有成员都为女性的构成女性组(20人),最后一组为男女混合组(共32人,男女生各一半)。通过这样的实验设计,我们想探究的问题是实验中男性(或女性)在不同性别组成的团队中的捐献决策有何差异?其合作性如何?在一个男女混合的组织中男性(或女性)是否比在全有男性(或女性)组成的组织结构中捐献的更多(或少)些,因而其合作的愿望更好(或差)些?这样的问题的解决可以有效地呼应本文开始时所发现的诸多不同类型的性别组织中人们行为的性别差异问题。

2.实验决策环境(Treats)设置。为了考察被试在面对小组成员的变动、成员间熟悉的程度对捐献行为的影响,我们还要求所有被试在每期决策时要同时在两个不同环境下做出决策:一是所谓的成员固定组,即每期实验中每个被试所在的小组成员的构成都是固定不变的,这样小组成员都能预期到自己在一个相对熟悉,或者说一个熟人环境中做决策;二是“成员变动组”,即每期实验中每个被试所在的小组成员都是随机变动的,也就是说每期决策时每个被试所面对的组员都是陌生人,因而任何人都无法预知下一期会与谁成为一个小组来做出决策。成员变动组意味着小组成员每期都面对的是一个陌生人环境。

3.预期变量(Expected Contributions)设置。为了考察被试的捐献期望对其个人捐献行为的影响,我们在每期次个人做出自己的捐献决策后要求他们预测一下下一期其所在小组的其他成员的平均捐献额如何,即,[③]这样我们就可以观察被试之间自愿捐献过程中的心理博弈过程以及个人的社会偏好差异性问题。

4.被试者背景特征。本文研究的目的在于分析人们在自愿捐献公共品行为中的性别差异。我们认为这些研究结果的差异也有可能是与被试平时的行为模式或外部环境,比如个人的社会经济背景以及过往对待慈善捐助活动的态度有关。因此,在我们的实验设计中,所有被试在进行完20期次的公共品自愿捐献决策后,还要进行问卷调查,即对每位被试的背景,比如所在家庭收入、是否曾经当过学生干部以及是否参加过各种慈善活动等进行数据收集,其目的就是要把现实中被试的背景情况与实验中的结果进行对比,以期获取更加翔实和稳健的分析结果。

三、实验结果的描述性分析

在公共品自愿捐献问题的研究中,人们感兴趣的是被试的自愿捐献率,即其捐献额Ci占其初始禀赋财富E的百分比,该指标是衡量人们在提供公共品中其合作程度大小的重要指标。本项实验中所有被试的平均捐献率为38.61%, 即人们会在其拥有的20单位初始禀赋中自愿拿出7.72元投入到公共项目中,而且这一捐献水平在统计学5%显着水平上显着不为零。因此,这一结论也就拒绝了前述公共品自愿捐献博弈的纳什均衡为零的假设。

但是,我们也应看到,我们实验所得到的平均捐献率(38.61%)与学术界有关公共品实验的经典实验模型Isaac和Walker(1988)下的平均捐献率区间(40%-60%)的下限要稍低一些(Leward,1995),其原因何在呢?这要从我们实验的决策环境设置及其相应的性别效应来予以说明。

(一)两种不同实验环境设置下的性别效应

如表1,我们发现,处于成员固定组境况下所有被试的总体平均捐献率为57.07%, 而同时面对成员变化组的境况时这些被试的平均捐献率就只有20.15%的水平,[④]两者之间相差将近40个百分比。之所以存在这么大的捐献率差距,其原因在于陌生环境下人们的搭便车思想和行为更为严重,损害了人们的合作预期,从而陷入囚徒困境,导致了整体捐献率的降低。我们同时对此进行Wilcoxon-Mann-Whitney非参数检验也表明两种实验设置之间的平均捐献率存在着非常显着的差异(z=28.35,p<0.05)。

表1 不同环境设置下男女被试平均捐献率(捐献额)、标准差和样本数

除了两种实验环境设置下人们的合作行为存在显着差异外,我们还发现两种不同环境设置下人们的合作行为存在较明显的性别差异效应。在表1中,我们看到男性在成员固定组和成员变动组两种不同设置下捐献率分别是62.95%和23.49%,两者相差39.46个百分比,而且在统计意义上相当显着((z=20.53;p=0.000));而女性在固定组和变动组两种设置下的捐献率分别是50.54%和16.44%,其差距为34.1个百分比,这一差距在5%检验水平下也相当显着(z=19.49;p=0.000)。

换个角度,我们还可以对每种设置下的性别效应分别进行分析。我们发现在成员固定组下男女被试的捐献率分别是62.95%和50.54%,两者相差12.41个百分比,这一差距在5%检验水平下相当显着(z=7.25;p=0.000);在成员变动组下男女被试的捐献率分别是23.49%和16.44%,两者差距是7.05个百分比,但是,成员变动组下的性别效应在5%检验水平下却相当不显着(z=0.548,p=0.5840)。这一结果说明男性被试在对所在小组的其他成员的未来自愿捐献情况具有稳定的预期的情况(即成员固定组)下比女性被试具有更显着的合作态度。但是,这种捐献率的性别差异在没有长期稳定预期的环境(即成员变动组)下则不显着,要探究其背后的原因,需要我们结合被试的个人社会偏好的差异性以及背景进行深入分析。

为了更具体形象地展示不同实验设置下男女被试在公共品捐献上的性别差异,我们从动态的期次变化过程中对男女平均捐献变化的情况进行分析。

图1 不同实验设置下性别捐献差异比较

如图1所示,我们看到,无论是在成员固定下还是在成员变动下,男女被试的捐献率变动都呈现一定的期次效应(Time Effect),即随着实验期次的推进,他们的平均捐献率都在逐步递减之中。但就我们的实验而言,不同设置下的男女捐献率变化趋势有所不同。对于成员固定组来说,在前18期之中男女被试的捐献率呈水平且有点微减之势,而且两者差距有点大,只是在第18期之后男女捐献率开始快速递减,且差距越来越小。对于成员变化组来说期次效应完全不同,男女被试在大多数时间里都呈现显着递减趋势,除了第4期到第8期之间男女被试的捐献率差距比较大之外,其他时间男女捐献率差距都比较小,且稳定,这就在一定程度上间接呼应了上述两种不同设置下的性别差异分析的结果。

结论1:虽然总体上看女性被试的平均捐献率要显着低于男性。但是,在不同实验环境下男女被试的性别效应完全不同:在熟人环境(即成员固定组)下男女捐献率的期次变化相对稳定,但两者差距显着;但在陌生人环境(成员变化组)下男女被试自愿捐献额都呈现明显的期次递减变化趋势,但两者间的差距较小且不显着。

(二)不同性别构成的组别设置(同性组与混合性组)下的性别效应分析

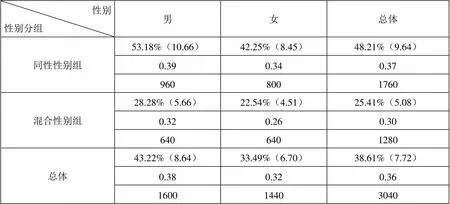

表2列示了男女被试在不同组别(同性性别组和混合性别组)下的捐献率的差异。我们看到,所有被试(包括男性和女性)在同性性别组和混合性别组下的平均捐献率分别为48.21%和25.41%,两者相差22.8个百分比,与此对应的非参数Mann-Whiteny秩和检验表明两者之间差异相当显着(z=17.24, p=0.000)。这一结果与以前的实验研究结果比较一致(Nowell和Tinkler,1994;Oberholzer-Gee,2004),显示了人们在同性别小组中要比异性组成的小组中愿意捐献更多,具有更高的合作倾向。当然,这也说明了在集体合作问题上不同性别的成员还是比较在意其所在团体的性别组成。在同性别下人们更愿意进行合作,而在不同性别混合小组中则合作意愿要差些。

表2 不同性别分组下男女被试捐献率(捐献额)、标准差和样本数

如果我们对每种性别下的组别效应进行分析,我们就会发现男性被试在同性性别组和混合性别组下的捐献率分别是53.18%和28.28%,两者相差24.9个百分比;而女性在上述两种组别下的捐献率分别是42.25%和22.54%,相差19.71个百分比。经非参数检验男女被试在不同组别设置下的捐献率差异在统计意义上也相当显着。[⑤]

我们再次换个角度考虑问题,即在控制了每种组别设置下探究平均捐献率上的性别差异。如表2,我们发现在同性性别组下男女被试的捐献率分别是53.18%和42.25%,两者相差10.93个百分比,经非参数Mann-Whiteny秩和检验显示该差距相当显着(z=5.523; p=0.000);而在混合性别组下男性和女性的捐献率分别是28.28%和22.54%,两者相差5.74个百分比,这一差距只有在10%检验水平下显着(z=1.931; p= 0.0534)。

由此可见,不同性别分组情况下的性别效应不太一致。同性性别组下性别效应不仅大于混合性别组下的性别效应,而且前者的性别效应在统计学意义上更为显着。这一结果与Greig和Bohnet(2009)相当不同,在他们的一次性公共品自愿捐献博弈实验中男女被试在同性别组下的捐献率基本相等,而在混合性别组中女性捐献率显着低于男性。这种结果的不一致除了不同研究的实验设计和环境因素不一样外,还有其他一些社会和制度因素的影响,因为Greig和Bohnet(2009)的实验中的被试是肯尼亚贫民窑的人们,其中的女性面对长期的贫困,且在政府和国际救济组织的帮助下都积极参加了一些互助救济活动,这样,极度贫困中的女性就更容易产生一种对同性性别的信任和合作态度。显然在我们组织的实验中男女被试并没有面对这样的社会经济条件,他们在面对不同性别组的情况下合作表现需要更多要从个人的社会偏好角度来解释。

同样,我们可以把不同组别设置下的男女捐献率差异进行趋势分析,从中还可发现一些有益的东西。如图2所示,从整体上看,无论是在混合性别组还是同性性别组,男性被试的平均捐献额在多数期次中都要比女性高,但在同性别组中男女被试之间的捐献率差距多数期次中较大,而在混合性别组中男女被试的平均捐献率在多数期次中的差距较小,并且在1-6期中女性在混合性别组中的平均捐献额与男性的同性性别捐献额基本相等。这些结果也基本呼应前面我们对不同组别设置下的性别效应的分析。

图2 不同性质的组别设置下男女被试的捐献率变化趋势

结论2:从整体上看,无论是在混合性别组还是同性性别组,男性被试的平均捐献额在多数期次中都要比女性高。在同性性别组下男女捐献率的差距较大,且具有显着的性别效应;而在混合性别组下男女被试自愿捐献额间的差距较小,统计意义上的性别效应较低,但期次效应显着。

(三)被试的心理特质及其对捐献率的影响的性别差异分析

被试在公共品自愿捐献博弈中的捐献行为实际上是一种心理博弈的过程。依据被试的实际捐献额和其对小组其他人的预期捐献额,我们可以简单地把被试的捐献心理活动分为以下两类:

第一种,持乐观主义态度的合作者。即无论自己捐献多少(Ci>0或Ci=0),他(她)都会预期其他人的平均捐献额皆大于零(ECi>0)。

第二种,持悲观主义态度的搭便车者。无论自己捐献多少(Ci>0或Ci=0),他(她)都会预期其他人的平均捐献额皆等于零(ECi=0)。

基于上述分类和收集到的实验数据,我们把上述两种心理活动及其对待合作的态度进行归类后制成表3。

表3 不同实验设置下男女被试在不同性别分组中的捐献决策与其预期行为的关系分类

被试分类成员固定组成员变化组 同性性别组混合性别组同性性别组混合性别组 男女男女男女男女 2.持悲观主义态度的搭便车者2.50%1.25%8.11%8.75%8.73%4.50%45.31%41.56% 合计100%100%100%100%100%100%100%100% 皮尔森卡方检验chi2(1)= 1.7995, Pr = 0.180chi2(1)= 0.0809 ,Pr = 0.776chi2(1)=6.2029,Pr = 0.013chi2(1)= 0.9158,Pr = 0.339

如表3,我们发现,无论是成员固定组还是成员变动组,男女被试在对待合作问题上的态度的分布都大致一致(其皮尔森CHI值为1.07,p=0.3)。持有乐观主义态度的被试所占比例都要大于持谨慎悲观主义态度的比例。这说明人们在面对群体性合作问题上都有一种利他主义偏好在起主导作用。

如果我们深入分析不同设置下人们对合作的偏好态度,就会发现有很大的差异。

1.成员固定组中被试在对待合作的心理态度上的性别差异

在成员固定组下,无论同性性别组还是混合性别组,持乐观主义态度的人数占有绝对大的比重,都达到90%以上,而持有悲观主义态度的人数则在10%以下,占有很小的比例,而且这两种情况下男女被试在对待自愿捐献问题的态度的分布基本一致。这说明在成员间相互熟悉的环境下,无论男性还是女性,对小组其他人公共品自愿捐献问题上合作态度的预期是相对稳定的,而且在这样稳定的乐观主义预期下,人们的捐献率就会保持在较高的水平,搭便车行为就会减少,从而形成一种良性的合作态度,这也部分解释了结论1中的有关成员固定组下捐献率较高的成因。

2.成员变化组中被试在对待合作的心理态度上的性别差异

在成员变动组下,人们对待合作问题上的心理态度并不如成员固定组下那么稳定。这是因为成员变动组中小组成员在每期都要重新随机被分组。因此,小组成员之间在每期决策时都变成一种陌生人的关系,从而对合作问题表现出某种程度的变化和不信任。

在表3的成员变化组一列中,我们发现同性别组中,人们对待合作持乐观主义态度的人数与成员固定组下的情况基本一致,即无论男女都达到了90%以上的比例,而持悲观主义的人数都在10%以下,但这一结论经不起统计检验(P= 0.013),即成员组成变化条件下,男女被试在同性别组中对待合作问题上两种态度的分布呈现较大的差异。

但是,如果所在小组成员面对的是异性(即混合性别组)的情况下,人们对待合作的心理态度就会发生很大的变化。混合性别组中,持有乐观主义态度的人数由90%以上一下子下降到55%左右,而相应的持悲观主义态度的人数则有10%以下上升到45%左右,即持有两种态度的人数相对比较接近,而且男女被试的这种分布相当一致(P=0.339)。这说明男女被试在面对成员变化组且同组成员性别为异质的情况下,无论持合作态度还是搭便车的思想都相当不确定和不稳定,因此产生的捐献率上性别差异也相当不显着(见结论2)。

结论3:在成员固定组下,无论同性性别组还是混合性别组,人们持乐观主义态度的人数占有绝对大的比例;而在成员变化组,混合性别组中人们的合作态度急剧下降,悲观主义的搭便车心理大幅度上升,由此导致混合性别组中的性别效应不显着的结果。

四、有关影响捐献率的因素的计量分析

(一)计量模型的设定及其有关变量的说明

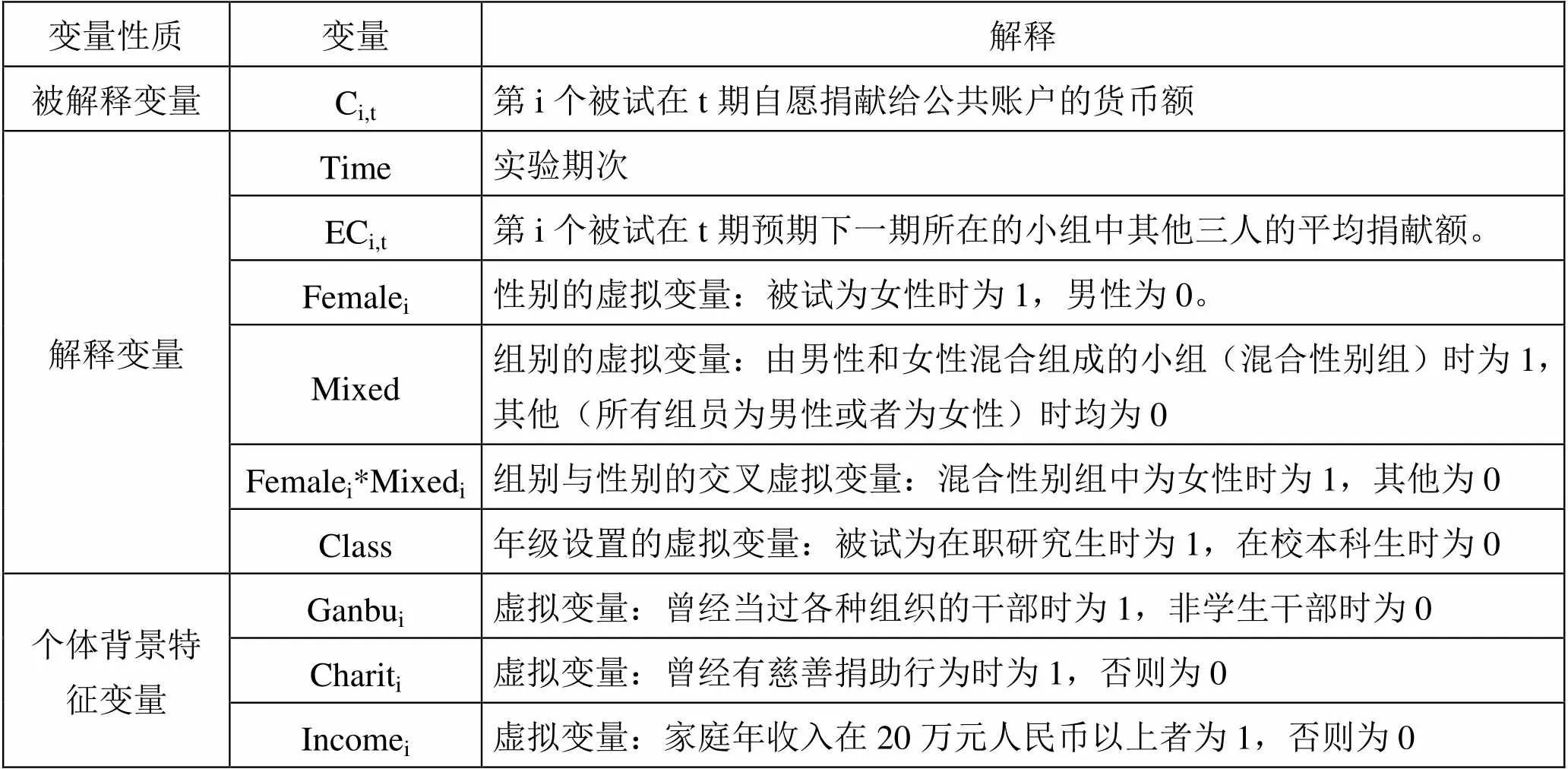

基于本文的研究目的,我们依据我们的实验设计和有关影响捐献率的因素的描述性分析结果,我们构造如下计量模型来分析本实验中影响被试捐献额大小的因素,并以此来检验在公共品自愿捐献中的性别差异的显着性程度。

表4 公共品自愿捐献模型中各个变量分类及其解释

在我们的模型中,除了期次和预期小组捐献额、组别变量(性别设置组和实验环境设置组)以及年级变量外,我们还引入了个人背景特征变量(是否学生干部、是否做过慈善以及家庭收入等)。与Greig和Bohnet(2009)的模型不同的是,除了把小组性别组成(mixed)作为分析性别效应的重要因素外,我们还把实验环境设置(treats)作为重要的解释变量,以考察不同环境下人们合作行为的性别差异。另外,为了检验公共品自愿捐献博弈中个人捐献率的高低是否与实验室外的因素有关,我们引入“是否是学生干部”这一变量作为虚拟变量。同时,我们还把以前是否做过慈善,以及家庭年收入等作为虚拟控制变量。

(二)影响被试捐献额大小的因素的计量分析

在所有影响捐献额的因素中,只有预期与实际捐献额的相关程度最高,其相关系数为0.819,而且相当显着(p<0.01)。其他影响因素,如性别、性别分组、干部身份、慈善活动以及家庭收入等解释变量虽然与捐献额相关性显着,但相关系数较低。这就给我们某种提示,在所有影响捐献的因素中,预期是最值得我们重视的因素。

下面,我们将利用模型(3)进行捐献额与相关变量之间关系的计量回归分析。因为在我们的实验结果中被解释变量(即被试捐献额)的取值范围为[0,20],因而整个实验数据是一个因变量受限或被截断(truncated)条件下的面板数据结构,因此,我们所用的首选计量估计方法就是面板数据的Tobit回归模型。另外,基于前面的分析,在成员固定组和成员变动组下被试捐献率具有显着不同的性别差异,我们在进行计量回归时也分别从成员固定组和成员变动组两种情况的角度进行分析,其回归结果如表5所示。

表5 被试捐献率与所有解释变量的之间关系的计量分析结果[⑥]

注:括号中为稳健标准误差; ***、** 和 * 分别表示回归结果在1%、5%和10%的显着性水平下显着。

1.考虑性别效应和性别分组效应对捐献额的影响的计量分析

表5中的栏(1)和栏(2)分别列示了成员固定组和成员变化组两种情况下没有加入预期因素,只考虑期次效应和性别整体效应的Tobit回归模型的计量结果。该回归结果表明:总体上看,无论是成员固定组,还是成员变化组,随着实验期次连续变化,所有被试平均捐献额呈显着递减状,即具有显着的期次效应。

但是,性别效应和性别分组效应在不同的环境下却有不同的结果:在成员固定组中,性别效应在10%统计意义上显着,女性被试的平均捐献额要比男性低6.67个货币单位,即男性比女性有更强的合作性;同时,性别分组效应极为显着,混合性别组所有被试的平均捐献额比同性性别组要低9.13个单位,即人们在同性别组中要比处于混合性别组中时具有更强更显着的合作性;而在成员变动组中,虽然也呈现显着的性别分组效应,但所有被试的性别效应却不显着,即不同性别在面对陌生人环境下在对待诸如公共品捐献之类的群体性活动的合作问题上其态度和趋势不明确。这一结果与结论1和结论2中的有关结果相符。

进一步分析,我们还发现,从表5的栏(1)到栏(6)中第四行对解释变量femalemixed的有关参数估计看,无论何种条件,站在何种角度进行回归分析,我们的实验数据从统计学意义上都不支持混合性别组中性别效应的存在,这是一个很有意义的结果。在人们面对不明确合作对象或组内性别构成异质的情况下,被试之间的合作倾向就难以明确把握,性别效应就不存在。其原因或许是不同性别的被试对不确定的外部环境更加敏感性,或者对异质性别组合作对象的预期发生偏移,从而导致性别效应的弱化的结果。这一问题我们将在后面加入预期等因素后会得到更为有效的解释。

2.考虑预期因素条件下影响捐献额大小的计量分析

实际上,在我们得出结论3的讨论中已经隐含了预期与被试实际捐献率的密切关系。下面我们着重来分析预期对捐献额大小的影响问题。

表5的栏(3)和栏(4)是加入预期因素后两种不同环境条件下的回归分析结果。我们从中发现预期因素(ec)在不同环境条件下对捐献大小都存在显着的正向作用。比如,在成员固定组,被试的预期基本与自己的实际捐献同步,即在预期同小组组员平均每增加1单位货币的捐献额的情况下,被试自己就会同步同方向增加0.98元,这表明由于小组成员间相对都很熟悉,因而信任对方,自己也乐于采取利他主义的合作行为。但也正因为人们的预期效应极强,使得加入预期后的期次效应变得不显着,相应的性别效应和性别分组效应在5%概率意义上显着(参见表5的栏(3));而成员变化组的情况则有不同,因为此时被试之间每期都是一种陌生人的关系,被试间具有悲观主义搭便车者比例就会增多,这样就使得人们在预期同小组组员增加1单位货币的捐献额时,自己的自愿捐献额只有0.57元,上述结果与结论3极为相符。

总之,上述结果表明,不同的环境既影响人们的心理博弈,又导致不同的行为结果。比如,与成员固定组完全不同,成员变动组下,小组成员间的合作与信任关系大幅度下降,从而使得人们之间的心理预期和心理博弈结果回到一般意义上的公共品自愿捐献博弈中的囚徒困境之地,即期次效应显着存在,人们的捐献率在逐步降低,此时性别分组效应就成为导致捐献率差异的显着因素。

3.被试的背景因素等个人外部特征变量对捐献额的影响的计量分析

表5中的栏(5)和栏(6)里面都是在控制了预期以及被试的背景因素后的回归结果。通过这些计量结果的分析,我们发现,预期因素仍然非常强大,其影响结果基本与栏(3)和(4)的结果一致,但一些外部背景因素对人们的合作行为却不存在显着的影响。

直觉上讲,人们的一些社会经历或曾经做过一些慈善活动、曾经做过学生干部或许与捐献水平具有正向关系。但我们结论却与这些直觉不一致。在表5栏(5)、(6)中我们看到,学生干部身份并没有比非学生干部身份的被试表现出更为显着的合作态度,而曾经做过慈善等爱心活动的被试以及那些家庭收入高的被试也没有比那些没有做过慈善活动的被试或家庭收入低的被试的捐献额有什么显着的差异。这一结果说明在人们参与某项群体性活动中其背景因素对其当前的决策以及相应的合作倾向并不会产生什么实质性的影响,而其中起决定作用的应该是其当前的环境和各个博弈对象自身所拥有的个人社会偏好。

五、结论与展望

本文的目的在于试图利用实验方法模拟两种社会环境(熟人社会和陌生人社会)下人们的公共品自愿捐献活动,并分析群体活动中人们在合作问题的性别差异。在研究中,我们发现,虽然总体上看女性被试的平均捐献率要显着低于男性,但是,在不同实验环境下男女被试的性别效应完全不同:在熟人环境下男高女低捐献率的差距非常显着,而在陌生人环境下男女被试自愿捐献额的差距较小且不显着。由此可以看出被试所处的外部决策环境是影响人们集体性合作的关键因素。

常言说,物以类聚,人以群分。在我们的研究中,不同性别分组后人们在对待合作问题上的表现也有很大的性别差异。在同性性别组下男女捐献率的差距较大,且具有显着的性别效应;而在混合性别组下男女被试自愿捐献额间的差距较小,性别效应的显着性也较低。这一结论存在的原因在于不同性别的被试在面对集体性合作活动中会表现出不同的个人社会偏好。比如,在熟人环境下,无论同性性别组还是混合性别组,无论男女被试,持乐观主义态度(即具有利他偏好)的人数占有绝对大的比例;而在陌生人环境下,混合性别组中人们的合作态度急剧下降,而持悲观主义态度的搭便车者显着上升。此消彼长的结果导致了在陌生人之间的活动中人们合作效率处于很低的水平。

但是,我们同时还发现男女被试在个人社会偏好上的细微变化,即女性被试在陌生人环境下持有乐观主义态度的人要比男性多。尤其是考虑性别分组效应的影响,我们发现,混合性别组的平均捐献额虽然显着低于同性别组,但混合性别组中具有乐观主义合作态度的女性被试要比男性多(结论3),这说明具有“光热效应”(warm glow)的利他主义的社会偏好在男女之中存在一定的差别。例如,在着名的独裁者游戏中,Eckel和Grossman(1998)发现女性往往表现得更为合作和值得信任,这是因为女性要比男性更会关心和关注他人的反应。在Greig和Bohnet(2009)的实验中,不仅女性在整体上的捐献率高于男性,而且在混合性别组中女性比男性表现出更为显着的乐观主义的合作行为。我们的实验虽然整体上不存在女性比男性更具有合作性的证据,但在陌生环境下女性会比男性表现更多的利他主义偏好。

在一个集体中存在混合性别的情况下,人们的预期往往存在较大的偏差和不确定性。在本文的研究中,由于实验条件和参数设计的局限,对于不同性别被试对其相对的异性被试的预期捐献率和其真实捐献率差异的分析并没有涉及到,这不能说不是一个欠缺和遗憾。因为要想知道混合性别组成的集体中人们合作行为的差异,就必须从预期交叉效应的角度来探讨不同性别被试对所在小组的异性成员的个人社会偏好的差异效应,即对于混合性别组中相对于真实捐献情况的男性的乐观主义和女性的悲观主义等问题需要给出一个合理的证据和解释。另外,我们的研究还引伸出另外一些有意义的问题:现实中女性对目前男性主导下的群体所可能存有的个人社会偏好判断如何?而男性又如何看待混合性别群体中的女性行为?当然,这些问题或看法或许是基于实验室外丰富的社会经验,或许是基于对人性的社会心理演化,但无论如何,这些问题都值得学术界进一步分析和研究。

1. 黄晴宜:《2012中国女性公益慈善发展蓝皮书》[M],中国妇女出版社,2014年。

2. Anthony, D., Horne, C., 2003, “Gender and Cooperation: Explaining Loan Repayment in Micro-Credit Groups”[J],, 66, 293-302.

3. Barr, A., 2004, “Do Men Really have no Shame?”[D] Economics Working Paper Achive0409008, Development and Comp Systems, WUSTL.

4. Carpenter, J., Daniere, A., Takahashi, LM, 2004, “Social Capital and Trust in Southeast Asian Cities”[J],41, 853-874.

5. Eckel, CC, Grossman, P., 1998, “Are Women Less Selfish than Men? Evidence from Dictator Experiments”[J],, 108, 726-735.

6. Eagly, A. H., & Crowley, M. ,1986, “Gender and Helping Behavior: A Meta-analytic Review of the Social Psychological Literature”[J],, 100, 283–308.

7. Gabriel, S., & Gardner, W. L.,1999, “Are there ‘His’ and ‘Hers’ Types of Interdependence? The Implications of Gender Differences in Collective versus Relational Interdependence for Affect, Behavior, and Cognition”[J],, 77, 642– 655.

8. Greig, F., Bohnet, I., 2009,“Exploring Gendered Behavior in the Field with Experiments: Why Public Goods are Provided by Women in a Nairobi Slum”[J],, 2009, 70(1–2):1-9.

9. Henrich, J., Smith, N., 2004, “Comparative Experimental Evidence from Machiguenga, Mapuche, Huinca & American Populations Shows Substantial Variation Among Social Groups in Bargaining and Public Goods Behavior”[M], In: Henrich, JP, Boyd, R.,Bowles, S., Gintis, H., Fehr, E., Camerer, C. (Eds), Foundations of Human Sociality: Economic Experiments and Ethnographic Evidence from Fifteen Smallscale Societies, Oxford University Press, 125-167.

10. Isaac, M., Walker, J., 1988, “Group Size Effects in Public Goods Provision: The Voluntary Contribution Mechanism”[J],,103: 179–200.

11. Ledyard, JO, 1995, “Public Goods: A Survey of Experimental Research”[M], The Handbook of Experimental Economics. J. H. Kagel and A. E. Roth. Princeton, Princeton University Press,111-194.

12. Lorenzi-Cioldi, F., 1991, “Self-stereotyping and Self-enhancement in Gender Groups”[J],, 21, 403-417.

13. Nowell, C., Tinkler, S., 1994, “The Influence Of Gender On The Provision Of A Public Good”[J],, 25, 25-36.

14. Rabin, M., 1993, “Incorporating Fairness Into Game-Theory And Economics”[J],,83, 1281-1302.

15. Sell, J., 1997,“Gender, Strategies, and Contributions to Public Goods”[J],,60, 252-265.

16. Sell, J., Griffith, WI, Wilson, RK, 1993, “Are Women More Cooperative Than Men In Social Dilemmas”[J],, 56, 211-222.

17. Simpson, B., & Van Vugt, M. 2009, “Sex Differences in Cooperation: Integrating the Evolutionary and Social Psychological Perspectives”[D], Advances in Group Processes, 26, 81–103.

(H)

[①]社会心理学文献中有大量有关群体性合作活动中性别差异方面的深入研究。比如Sell(1997)从人们的心理预期理论和社会认同理论两个角度研究合作中的男女行为差异问题;而Simpson 和 Van Vugt (2009)则把合作中产生性别差异的原因归因于人们的心理动机结构(比如恐惧和贪婪等)和社会结构(性别组成和亲社会环境因素)的差异。

[②]被试的报酬激励一般都是现金或现金等价物。但对中国学生来说,可能课程分数更重要,是一种比金钱更有效和更有激励作用的报酬方式。这种激励方式在中国大学的许多经济学实验中常常使用。

[③]这一设计借鉴了Greiga和Bohnet(2009)的实验设计思想。但我们的实验是多期次实验过程,可以观察被试捐献行为的动态变化过程。

[④]成员变化组的捐献率属于世界上同类试验中捐献率最低的情况之一。大多数公共品自愿捐献实验中的平均捐献率在40-60%之间(Ledyard,1995)。像成员变动组下这样极低的捐献率也曾发生在秘鲁(23%)和智利(33%)等拉美国家之中(Henrich和Simth,2004)。这种低的捐献率情况说明了在缺乏信任和长效监督机制下的公共品供给的困境。

[⑤]两种情况下Mann-Whiteny秩和检验分别为z=12.49; p=0.000,z=11.91; p=0.000。

[⑥]本表的回归结果中只是把被试所在的年级(在校本科生与在职研究生)作为控制变量加入回归模型进行分析。由于年级变量(class)不是本文分析的重点,故对其分析从简。