赵留彦 宁 可

(1.北京大学经济学院 北京 100871)

(2.中国人民银行营业管理部 北京 100045)

一、引 言

证券分析师通过对上市公司进行投资评级和盈利预测等方式向投资者提供投资信息。作为信息中介,分析师的研究报告是股票市场投资者——尤其是中小投资者——进行决策的重要依据。因此,分析师是否具备增加信息供给、引导价值投资的专业能力,一直是投资业界和学术界关注的重要话题。大量文献表明,分析师可以在一定程度上影响投资者行为,并改善中小投资者保护和资本市场效率。例如,针对成熟市场的实证研究很早便发现根据证券分析师的建议进行投资可以获得超额收益(例如,Davies和Canes,1978;Womack,1996;Asquith等,2005)。国内的相关实证研究也得到同样结论,例如王征等(2006),王伟峰和何镇福(2012),朱卫东等(2016)。

具备公信力的分析师评选结果有助于提高投资者甄别分析师的专业能力,如欧美市场上的“Institutional Investor All Americans”评选和中国市场上的“新财富最佳分析师”评选。评选中获奖的个人或团队(即明星分析师或明星券商)会收获极高声誉。有研究表明,明星分析师的确具备更高的研究价值。例如,Stickel(1992)发现,相比一般分析师,明星分析师的盈利预测更为准确,而且其上调盈利预测以后股价的积极反应更明显。Fang和Yasuda(2014)发现明星分析师“强烈推荐”的组合能够获得更高的超额收益,并且超额收益是源于明星分析师的优秀技能,而非市场对明星分析师的过度反应。李丽青(2012)和王春峰等(2015)根据中国样本也有类似发现。对于分析师个人而言,具有行业公信力的分析师评选结果直接决定了他们在行业内的声誉,而良好的声誉意味着高薪和广阔的职业发展前景(Bruce,2002;Hong和Kubik,2003)。因此,分析师普遍会积极维护和提高声誉。他们会勤勉工作以提供准确的预测和评级,而不是故意扭曲预测结果以迎合投行业务客户(Hansen和Sarin,1998)。由于数据可得性问题,以往文献一般采用盈利预测频率作为分析师努力程度的度量指标。这一做法始于Jacob等(1999),他发现分析师预测频率与预测准确度正相关。①樊铮和宋乐(2010)使用中国数据也得到了类似结论。伊志宏等(2015)认为努力程度是影响分析师挖掘公司信息的重要原因。尹玉刚(2014)发现预测频率越高的分析师在发布“买入”评级后的累计超额收益率也越高。

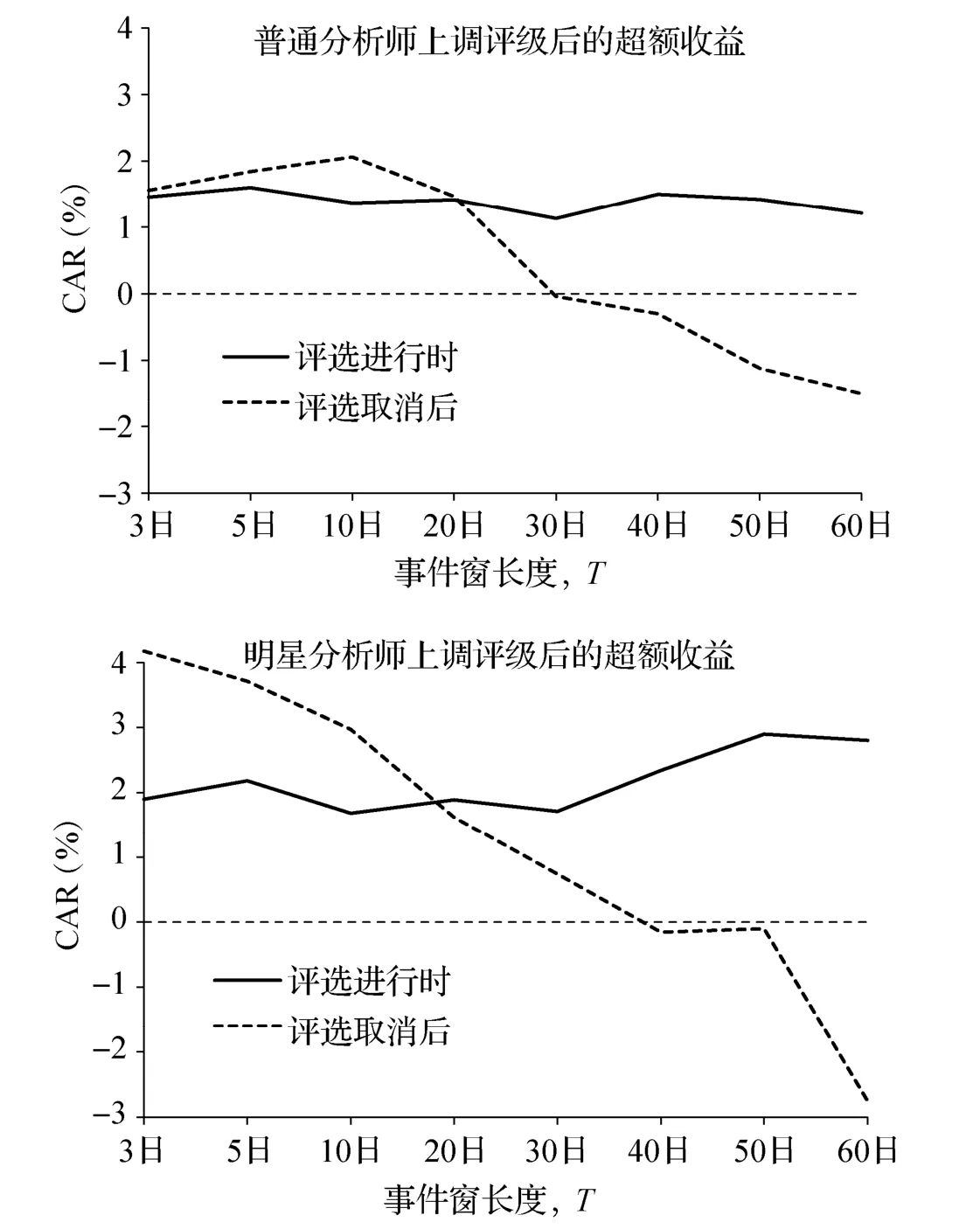

自2003年开始,一年一度的新财富最佳分析师评选(以下简称“新财富评选”或“评选”)一直是我国证券分析师行业最重要的声誉激励机制。获得“新财富最佳分析师”称号(俗称上榜“新财富”)既带来了荣誉又带来了巨大物质激励。因为绝大多数分析师的薪酬与评选结果直接挂钩,并且“新财富”上榜与否可以导致成倍的差距。长期以来新财富评选活动对A股市场的投资和研究体系产生了深远影响。它推动了市场对证券研究的重视以及各个券商对证券研究的大力投入。不过它也助长了评选过程中花样迭出的“拉票”不正之风。正是由于某些券商拉票所产生的负面舆论影响,活动的主办方《新财富》杂志社于2018年9月21日忽然宣布停止该项评选活动。②从时点上看,评选取消的导火线是2018年9月18日开始在媒体上流传的某券商研究员拉票时的不雅饭局视频。由于针对该事件的负面舆论持续发酵,9月21日三十家券商宣布集体退出“2018年度新财富最佳分析师评选”,中国证券业协会则在其官网上发布了标题为“中国证券业协会支持证券公司退出有关分析师评选活动”的公告。几个小时后,《新财富》杂志官方微博宣布:“鉴于突发原因,新财富决定暂停2018年度新财富最佳分析师评选投票。”此后直至本文完稿时该评选未再启动。关于评选取消事件的详细报道请见“炮制财富人生:卖方分析师的人生五幕戏”,《中国经营报》2018年10月21日。那么,分析师的勤勉程度及研究质量是否随着新财富评选的开展或停止而改变?该评选骤然中止事件提供了研究声誉激励与证券分析师行为的良好契机。为此,我们收集了2010年至2019年间A股证券分析师的35 756条调研行为数据以及34 552条证券评级调整数据,通过该评选取消前后分析师行为和研报质量的变化,考察了声誉激励机制对分析师的影响。我们发现,分析师所做的投资评级调整总体上具有良好的投资参考价值;相比一般分析师而言,上榜“新财富”的明星分析师所做的评级上调可以进一步获得超额收益。但评选取消后分析师的荐股能力显着下降,工作勤勉程度也有一定程度下降。

本文的贡献在于两方面。首先,在选题方面,我们首次采用大样本定量研究了新财富评选的效应。作为我国证券分析市场上最重要的分析师声誉评价机制,新财富评选在过去很长时间内受到了投资界的高度重视,然而学术界对其研究相对不足,有限的文献一般是使用评选初期的数据,并且关于评选效果也存在较大争议。③使用新财富评选最初十年(2003—2012)的数据,吴偎立等(2016)认为新财富评选结果与分析师的研究质量无关,因而评选是无效的;肖萌(2015)则认为“新财富”明星分析师评级调低会带来负的异常收益。为此我们收集了最近十年间(2010—2019)所有分析师的评级调整数据,并以新财富评选终止作为“准自然实验”,研究了评选的声誉激励效应。①应该说明的是,从这一角度切入研究声誉机制仍可能产生内生性问题。因为明星分析师评选被取消并非完全外生事件的冲击,而是暴露了评选过程中的问题,尤其是拉票乱象。其次,与以往关于分析师行为的文献相比,我们拓展了分析师努力程度和荐股能力的度量方法。以往文献一般使用盈利预测的调整频率来度量分析师的努力程度。不过很显然,频繁调整盈利预测的分析师不一定比其他分析师更努力,因为每次盈利预测中蕴含的信息含量并不相同。甚至,频繁调整预测值也许仅意味着原有预测偏误较大,不值得信赖。本文从信息输入端(实地调研频率)和信息输出端(研报发表频率)两个维度度量分析师努力程度。这是因为相比研报上盈利预测数字的调整,实地调研会耗费分析师更多的精力,并提高其信息关注深度(Lees,1981;Lang和Lundholm,1996;胡奕明和林文雄,2005;贾琬娇等,2015)。此外,以往文献一般使用盈利预测准确度来度量分析师的荐股能力,然而关于盈利的准确预测并不意味着能够获得超额收益,而且不同公司盈利预测准确度也不可比,例如强周期行业的盈利预测要比弱周期行业困难得多。因此,我们使用荐股准确度(即股票的超额收益)而非盈利预测准确度来度量分析师能力。本文以下的结构安排是:第二节是本文的计量模型设定;第三节是数据介绍;第四节是实证结果;最后一节是结论。

二、研究设计

在中国证券市场上,为了迎合上市公司、投行业务客户以及机构投资者,分析师习惯上很少发布“中性”或者更低评级的研究报告。他们即使对某些股票不看好,也往往不愿意明确给出负面评级,常见的只是由“买入”下调至“增持”,有时甚至维持原有较高评级不变,仅是在报告正文中透露出消极的信号。②证券业界对股票投资评级并无统一标准。最为常见(例如中信建投、海通证券、光大证券、申银万国等券商研究部)的是五级分类:买入、增持、中性、减持与卖出,代表分析师对股票的推荐程度依次递减。也有少数券商是四级分类。例如,招商证券和国信证券评级分为:强烈推荐、审慎推荐、中性和回避。由于五级分类体系中最低一级(回避)评级的情况十分罕见,因此为计量研究的便利,本文统一分为五级,将四级分类的体系对应五级中的前四级。因此,投资者往往需要通过对研究报告正文措辞的揣摩或者与分析师私下的交流来认识分析师的真实态度。分析师和投资者的一个共识是,研究报告给出“中性”、“减持”或“卖出”评级时的确表明分析师认为该股票不值得买入,但给出“买入”或“增持”评级时未必意味着分析师真的认为股票值得买入。③这一现象在中国证券业的主流媒体上有频繁报道。例如《中国证券报》2019年3月22日的一则报道的标题为“证监会将高度关注评级机构评级虚高等失信行为”。相比而言,评级调整方向(上调或下调)更能够代表分析师的真正态度。因此我们感兴趣的不是分析师给出的股票评级本身,而是分析师的评级调整动态。本文关注的变量是股票评级调整前后若干交易日内该股票的累计超额收益率(CAR)。我们利用市场调整收益法计算超额收益率来衡量分析师的相对业绩,即时间窗内股票收益率减去同期行业指数的收益率。我们采用行业指数(申万一级行业指数)而非全市场指数作为基准收益率,是因为一位行业分析师的研究覆盖范围仅限于特定行业的上市公司而不是整个市场,因而使用其所在行业的指数而非全市场指数作为业绩基准更为合适。

研报发表日表示为0日,我们的事件窗设定为自-3日(研报发表前3个交易日)起,分别持续至+5、+20、+60日。其中,以-3日为起始日是为了排除研报提前泄露的影响;窗口期最长截至研报发布后5、20和60个交易日,分别对应大约一周、一个月和一个季度的时间长度。在检验分析师评级报告与股票表现的关系时,我们以事件窗内的CAR作为被解释变量,以分析师特征和公司个体特征作为解释变量,进行如下回归:

新财富评选完全由机构投资者投票决定,得票的关键在于机构投资者对分析师的认可程度。相比普通分析师,我们设想明星分析师的评级报告对于股票走势可能会有更大的影响力:一个原因是明星分析师具有较深专业积淀,他们更有可能深入认识公司的投资价值;另一个原因是明星分析师被投资者广泛认可,他们的买入(或卖出)建议本身便可能影响到股价的短期走势。如果该假说成立,即股票的评级被明星分析师上调(下调)后,股价有更优(更差)的表现,那么我们将发现回归方程(1)中,对于股票评级上调样本组β1>0;而对于股票评级下调样本组β1<0。反之,如果β1=0,意味着与普通分析师相比,明星分析师的评级调整效果并没有显着差异。

为了对比新财富评选取消前后不同群体分析师的荐股能力变化,我们进一步估计如下模型:

相比基准模型(1),模型(2)中新加入了解释变量cancel,这是表示新财富评选取消的虚拟变量。它以评选取消日(2018年9月21日)为分割点,此前取值为0,此后取值为1。如果评选取消后,分析师的荐股能力整体上出现下降,那么对于评级上调的样本组,预期γ1<0;而对于评级下调的样本组,预期γ1>0。也就是说,分析师荐股能力的下降体现在评级上调的股票表现并不好,或者评级下调的股票表现并不差。这样我们可以考察评选取消前后,分析师的行为是否存在显着变化。此外,交叉项也被加入到解释变量中,代表新财富评选取消后明星分析师发表的研报。如果其系数(γ2)显着区别于零,则意味着新财富评选取消后,明星分析师与普通分析师的荐股能力变化并不一致。

三、数 据

本文中涉及的数据包括:(1)研究报告相关数据,包括发表日期、作者姓名、股票代码、标准化评级,来源于国泰安数据库;(2)分析师声誉相关数据,即历年明星分析师评选结果,来源于《新财富》官方网站;(3)股票市场相关数据,包括个股所属的申万行业分类、个股行情、行业行情、财务指标,取自Wind数据库,我们将1%和99%分位数以外的数据进行缩尾处理;(4)实地调研相关数据,包括调研日期、调研对象、参与人员姓名和所属机构,来源于Choice金融终端。

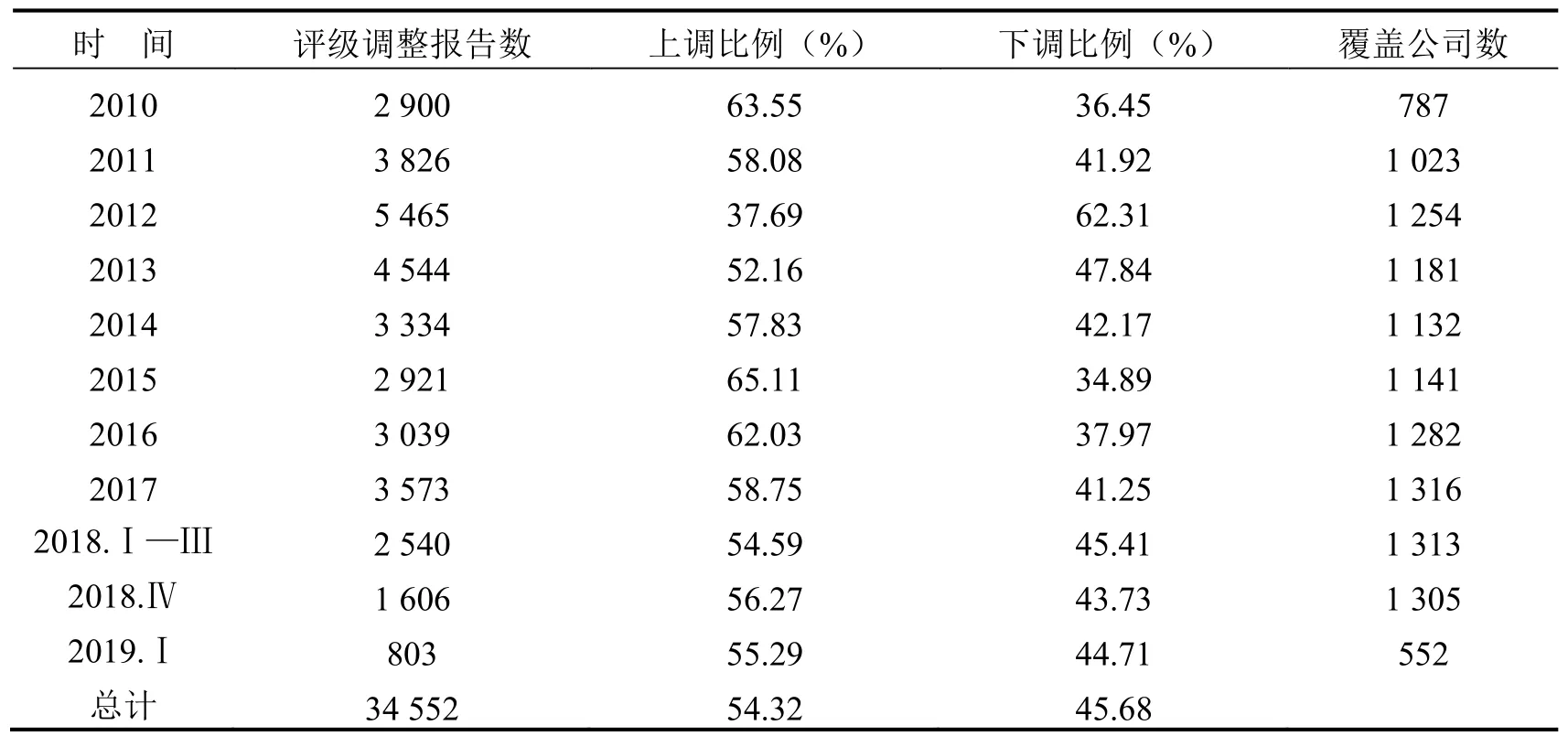

我们的样本覆盖2010年1月至2019年3月国内所有券商发布的股票评级调整(包括上调和下调)报告。样本期内共有上市公司股票评级报告549 556篇,分为买入、增持、中性、减持、卖出五个等级。我们遵循以下原则对原始评级报告进行进一步筛选:(1)剔除未进行评级或分析师姓名缺失的报告。(2)剔除宏观报告、策略报告等不针对个股的报告。(3)剔除作者为外籍分析师或就职于外资券商的分析师的报告,因为除了宏观、策略类的分析师之外,他们一般不参与评选。(4)剔除样本期内曾经被ST股票的研究报告。进一步地,对于某分析师关于同一只股票的研究报告,我们剔除首次评级和维持前一次评级的报告,只保留评级调整的报告。这样,剩余共34 552篇评级调整报告,其中评级上调的报告18 768篇,评级下调的报告15 784篇。评级调整报告的年度分布情况见表1。新财富评选取消后(自2018年第三季度末开始)的样本约占样本总量的7%。除了2012年(持续时间较长的一段熊市)评级上调的比例明显较低之外,其他年份上调(或下调)的比例大体稳定。

表1 股票评级调整样本的年度分布

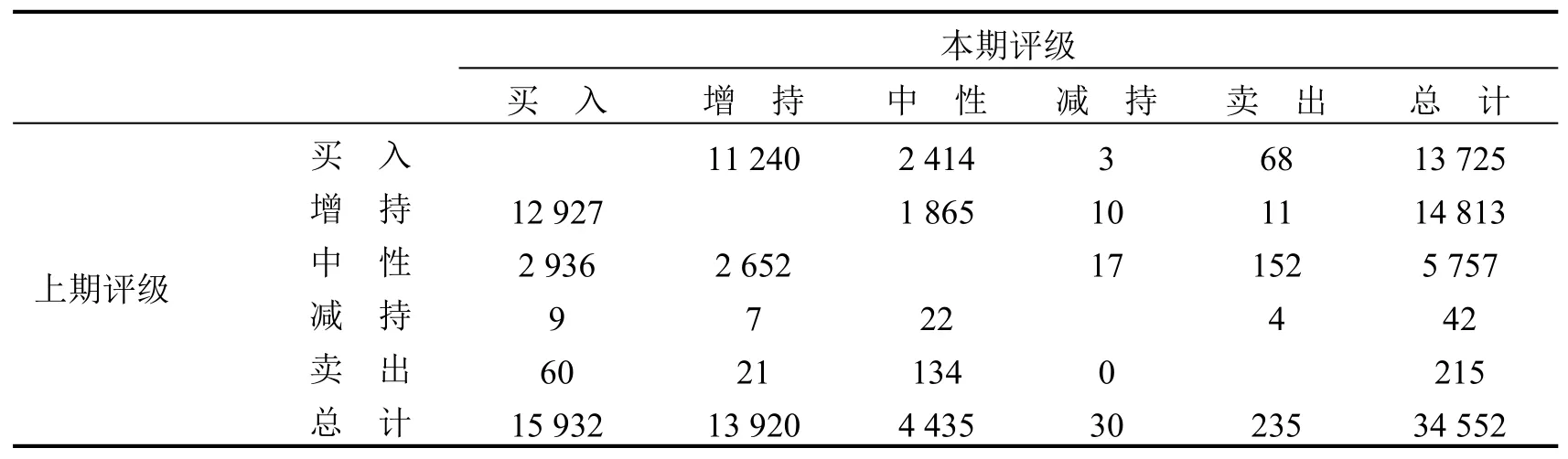

表2显示了上市公司的评级变动情况。可以看出,绝大部分的评级变动发生在“买入”与“增持”之间。其中从“增持”上调到“买入”的报告数与从“买入”下调到“增持”的报告数非常接近。中性及中性以下评级大多向上调整,其中直接上调到“买入”评级的较多,中性进一步下调到“减持”或“卖出”的情况比较少见。事实上,“减持”或“卖出”评级的报告不足样本总量的1%。

表2 股票评级转移矩阵

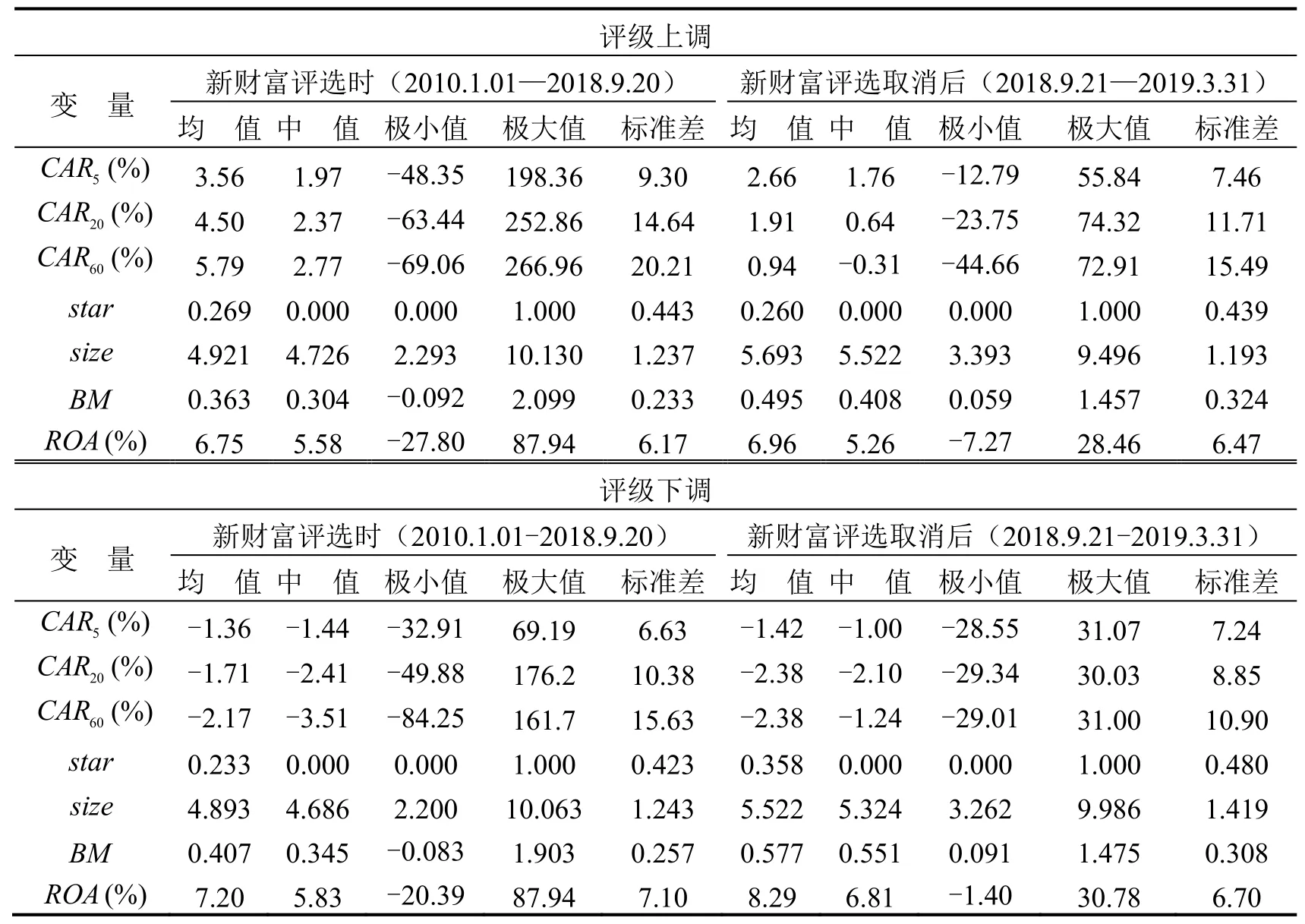

表3分列出了样本的基本统计特征。我们将全部样本分为“评级上调”和“评级下调”两组。可以看到,上调评级之后所有事件窗内(5日至60日)的CAR均值都为正数。在新财富评选时段内,CAR均值很大而且随着事件窗延长而提高。

表3 评级调整后公司的累计超额收益率和公司财务特征

具体而言,评级上调之后一周内的累计超额收益率(CAR5)均值高达3.6%,一个季度内的累计超额收益率(CAR60)进一步提高至5.8%。新财富评选取消后,评级上调CAR均值尽管仍维持为正值,数值却相比此前时段明显下降。评级上调之后一周内的累计超额收益率为2.7%,而一个季度后则降低至仅0.9%。相反,评级下调之后,所有事件窗内的CAR均值都为负数,数值在评选取消前后并无大的差异,一个季度内的累计超额收益率(绝对值)均为2%左右。可见,分析师的评级调整报告具有良好的投资价值。根据分析师的评级调整进行交易(买入分析师上调评级的股票,或者卖出分析师下调评级的股票),可以获得超额收益。不过还应注意到,分析师上调评级和下调评级所产生的超额收益并不对称,下调评级后的超额收益(绝对值)相比上调评级的情形要小得多。这一现象可能的原因有:缺乏做空机制导致投资者准确捕捉到低估和高估股票的潜在收益不对称,因此分析师更有动力去挖掘低估股票信息,而对于高估股票的研究则相对不足;相比关于股价低估(给予上调评级)的判断而言,股票高估(给予下调评级)的判断本身更加困难。另外,新财富评选取消后,评级上调的公司平均而言仍然有正的超额收益,不过这种超额收益主要体现在短期,并且数值也大幅度下降了。也就是说,新财富评选取消后分析师评级上调的投资参考价值变小了。我们还注意到,被上调评级和下调评级的两组公司在财务特征上并没有明显区别,两组公司在资产规模、市净率或ROA等方面差异并不明显。无论是评级上调报告还是下调报告,由明星分析师发布的大约各占1/4。有趣的是,评选取消后明星分析师发布的评级下调情况有较大幅度增加,在所有评级下调报告的比例由此前的23%提高至36%。也就是说,他们更频繁地发布公司的负面评级报告,这或许是由于缺少评选压力的原因。

四、计量结果

(一)新财富评选与分析师的勤勉程度

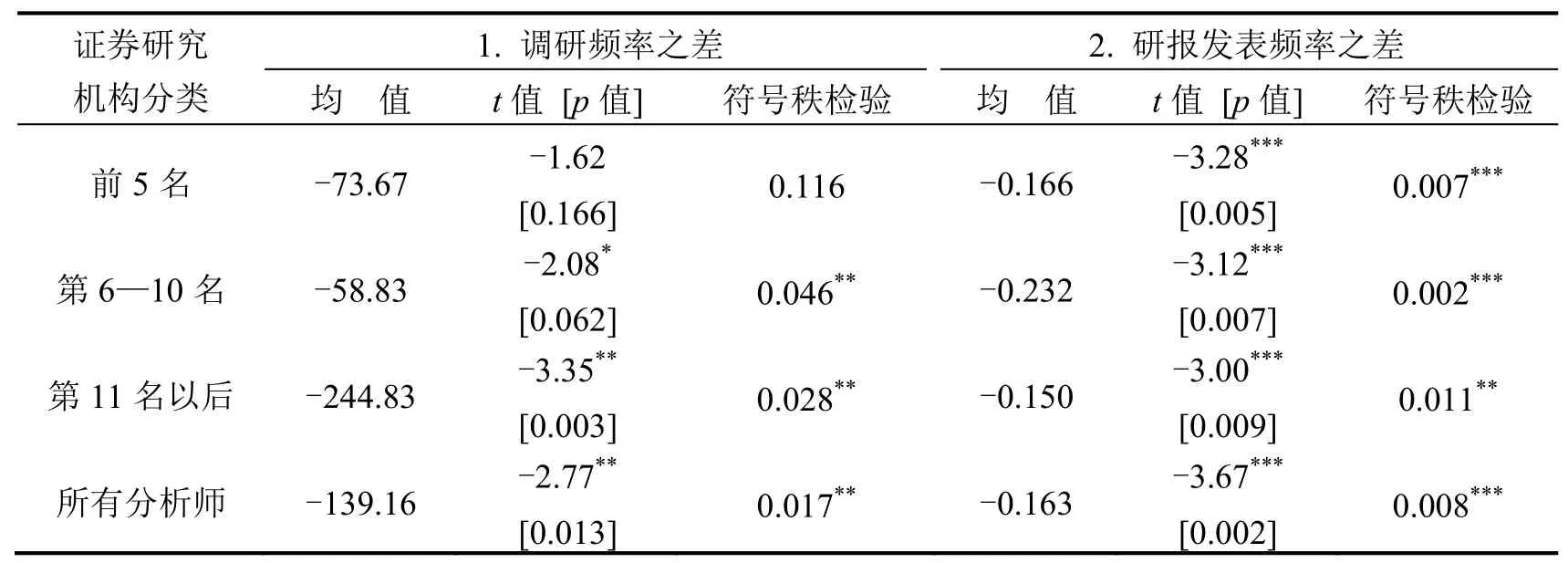

我们首先将分析师的调研频率(平均每旬调研次数)作为度量他们勤勉程度的指标。由于调研呈现季节性,为了比较新财富评选取消前后的差异,我们将2018年10月至2019年3月(简记为2018.10—2019.3)的数据与此前三年对应月份的数据进行比较。在2015.10—2016.3、2016.10—2017.3和2017.10—2018.3三个时段,样本中所有分析师平均每旬的调研次数分别是483.9次、494.0次和521.6次,调研次数逐年略有增加。不过,形成鲜明对比的是,新财富评选取消后(2018.10—2019.3)分析师调研频率均值骤降为382.4次,相比上一年度同期的降幅达1/4。①大量公司的调研报告中未披露参与调研的分析师姓名和人数,无法逐一确定分析师。因此我们只考虑了特定时段内分析师调研的总次数,而不考虑分析师个人情况。我们对不同时段分析师调研频率进行配对样本t检验,结果见表4。在进行新财富评选的几个年度(2015—2018)中,分析师的调研频率缓慢上升(尽管这种上升缺乏统计显着性),然而评选取消之后的调研频率却大幅度下降了。评选取消之后的调研次数与上一年调研次数之差的t值高度显着。Wilcoxon符号秩检验的结果与t检验的结论一致,这意味着新财富评选取消是分析师调研频率变化的一个重要转折点。

表4 证券分析师旬度调研频率的变化

表5细分了不同类别券商的分析师的调研频率。我们根据分析师就职的券商,将全体分析师分为三组:在上一年度的新财富评选中获得“最有影响力研究机构”的前5名、第6—10名和未获得荣誉的券商研究机构。将2018.10—2019.3和2017.10—2018.3的分析师调研频率数据进行逐旬配对(即前后两年间同一旬度的数据之差),并进行差异显着性检验。表5显示,评选取消后,每组分析师调研频率都有所下降。其中影响力较强券商的分析师调研频率下降幅度较小,而影响力较弱券商的分析师下降幅度较大。由于后者在分析师群体中占据优势比例,总体而言分析师调研频率的下降在统计上是显着的。

表5 新财富评选取消前后分析师努力程度差异

我们还使用研报发表频率替代调研频率作为度量分析师勤勉程度的指标。研报发表频率为每旬内平均每人发表的研报篇数。具体地,对于某一研究机构,给定某旬的研报发表频率定义为,该机构在该旬发表的研报总数,除以该机构在该旬及此前两个月发表过研报的分析师总人数。由于研报发表频率也呈现季节性,我们将新财富评选取消后的 2018.10—2019.3的数据与前一年度相同时段数据进行配对样本检验。评选取消后,所有分析师研报发表频率(平均每人每旬发表研报条数)0.629篇,而上一年度同一时段的研报发表频率为0.792篇。不同类型券商分析师差异性检验的结果见表5第二栏。结果表明,无论分析师任职的券商排名如何,在评选取消后的半年内,分析师平均每人每旬发表的研报数量下降幅度相似(均下降0.2篇左右,降幅约为20%)。而且这种下降统计上非常显着。为了考察分析师本人声誉是否与新财富评选取消后研报发表频率的变化有关,我们还计算了评选取消前后明星分析师与普通分析师的研报发表频率(以第一作者为准)。无论是t检验还是秩检验都认为两组分析师的研报频率在评选取消后的下降幅度没有显着的差异。也就是说,新财富评选取消后明星分析师和普通分析师研报发表频率发生了几乎同等幅度的下降。①除了计算单人研报发表频率之外,我们还直接以券商为单位,统计每一时间段整个券商发表的研究报告数量。结果也表明,在新财富评选取消后,所有参评券商的研报发表频率均显着下降,而未参评的中金和中信这两家券商研报发表频率没有发生显着变化。

(二)新财富评选与分析师的荐股能力

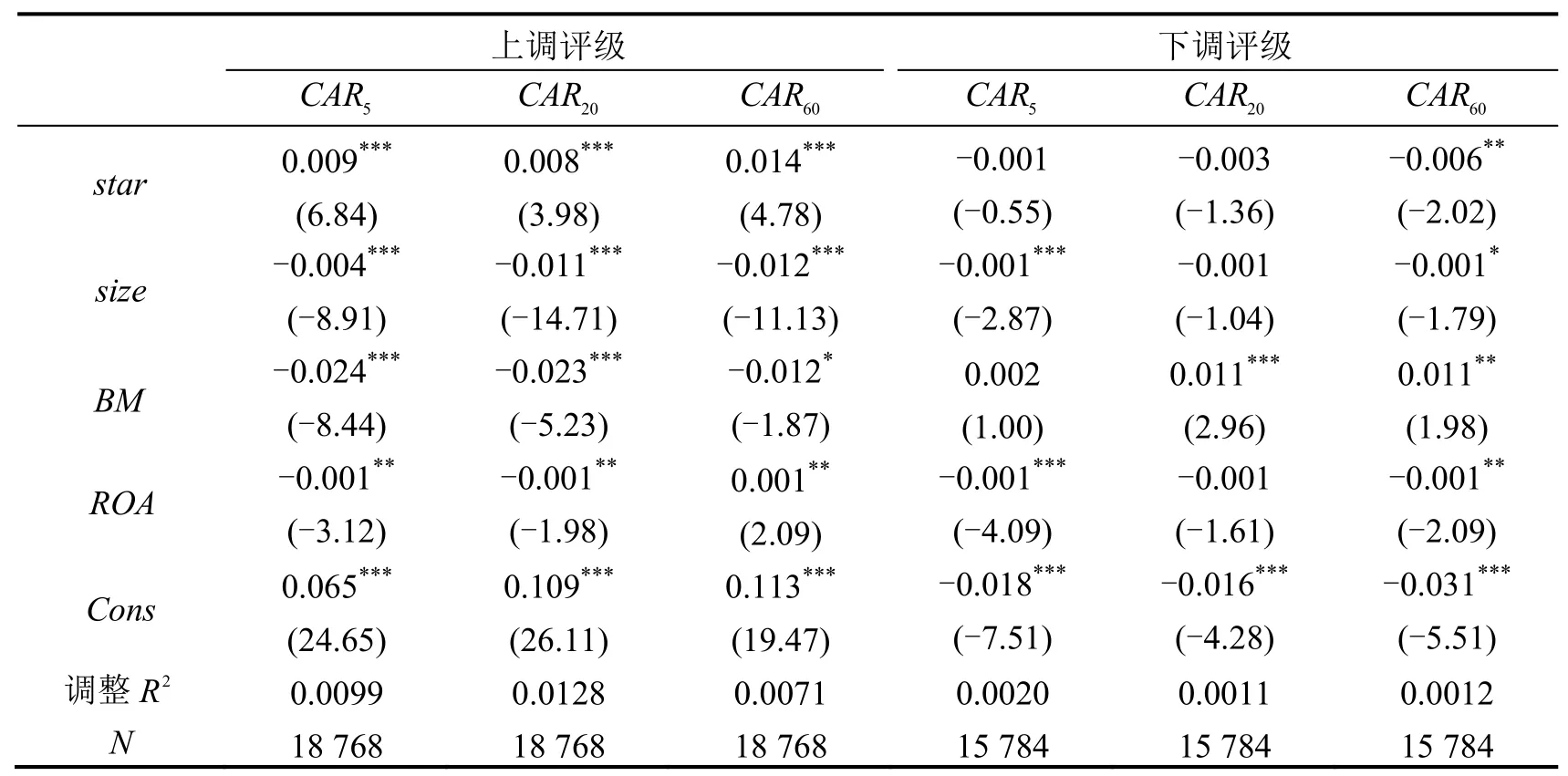

接下来我们估计方程(1)来验证明星分析师是否具有更强的荐股能力,结果见表6。

表6 股票评级调整与超额收益

显然,明星分析师的上调评级报告无论是在短期还是长期都具有更高的投资价值。相比普通分析师上调评级的情况,被明星分析师上调评级的股票一周(5个交易日)内平均获得0.9%的超额收益。如果将事件窗延长至上调评级后的一个季度,超额收益则高达1.4%。反过来,明星分析师评级下调的股票也有负的超额收益,且绝对值也随着事件窗的延长而提高。以上结果意味着,相比普通分析师所做的评级调整而言,明星分析师上调评级的股票总体上会表现更好,而下调评级的股票总体上表现更差。不过评级下调与上调的效果并不对称:评级下调股票短期的超额收益并不明显(一周的超额收益几乎为零),较长时期的超额收益绝对值也低于评级上调情形。当事件窗为一个季度时评级下调的超额收益(绝对值)为0.6%,不足评级上调时超额收益的一半。这一结论与Stickel(1992)、王春峰等(2015)的发现是一致的。表6还显示,股票的超额收益一定程度上受到公司基本特征的影响。公司市值(size)变量的系数一般为负值,这意味着中国股市中存在小股票溢价现象,即整体而言小市值股票相比大市值股票会获得超额收益。回归中价值因子(BM)系数的符号并不一致,我们在样本期内并没有发现稳健的价值股溢价现象。

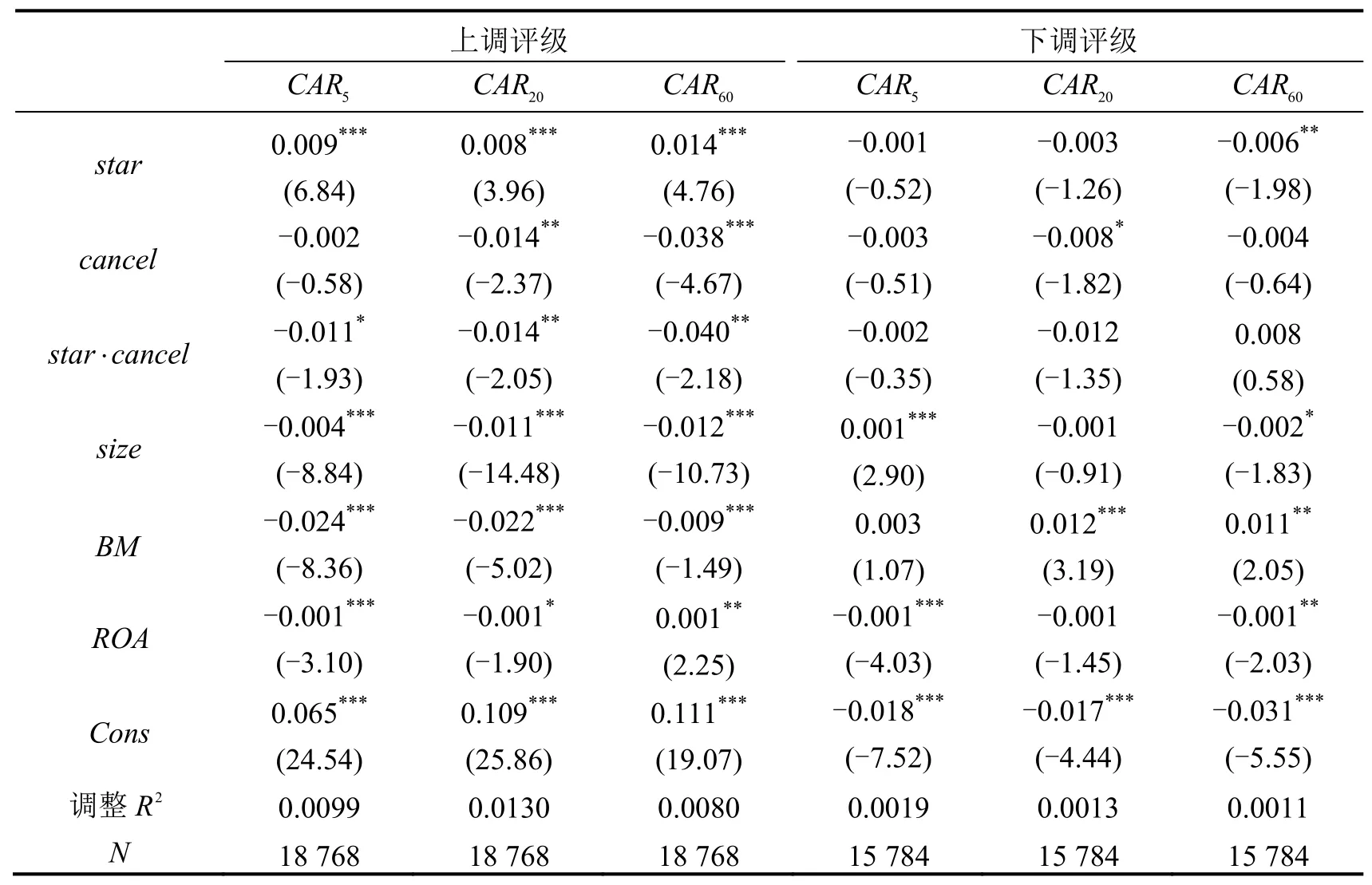

我们在回归方程的解释变量中加入代表新财富评选取消的示性变量cancel,即估计方程(2),结果见表7。我们仍然发现,相比普通分析师而言,明星分析师的评级调整总体上更有投资价值。当窗口期为一个季度时,明星分析师上调和下调评级的超额收益(绝对值)平均为 1.4%和 0.6%,这与表6中的结果几乎相同。不过我们还发现,在上调评级的样本组中,cancel的系数均为负值,而且事件窗较长时是显着的。例如考察的事件窗为一个季度时,评选取消后上调评级的超额收益降幅平均高达3.8个百分点。但在下调评级的样本组中,cancel的系数总体上较小且显着性弱。这表明新财富评选取消前后,下调评级股票的超额收益情况并无明显变化。此外,交叉项star⋅cancel的系数在上调评级的样本组中显着为负值,而在下调评级的样本组中并不显着。这意味着,评选取消后明星分析师(相比普通分析师)荐股能力下滑更为严重,这主要体现在被他们上调评级的股票获得超额收益的能力下降,而被他们下调评级股票的表现则并无特别变动。

表7 新财富评选与分析师的超额收益

图1是分析师上调评级后不同事件窗内CAR的中位数,可以看出,新财富评选取消后,所有分析师的荐股能力都下降了,但明星分析师相比普通分析师的下降幅度更大。这在事件窗较长时体现得更为充分。这一现象与表7中的回归结果是一致的。①使用不同窗口期CAR的均值替代中位数,也有相似的发现。不过均值可能会受到极端值的影响。例如,一只“超级牛股”或“超级熊股”就足以影响整个样本均值。

图1 分析师上调评级报告的累计超额收益中位数

五、结 论

本文通过“新财富最佳分析师”评选,研究了声誉激励机制对证券分析师行为的影响。我们整理了2010—2019年间A股证券分析师关于股票评级的大样本数据,重点考察了该评选活动取消前后,分析师的工作勤勉程度和荐股能力两个方面的变化。结果表明,分析师的投资评级调整总体上具有良好的投资参考价值;相比一般分析师而言,上榜“新财富”的明星分析师所做的评级上调可以进一步获得超额收益。但评选取消后,分析师的荐股能力显着下降,工作勤勉程度也有一定程度下降。这表明作为中国证券市场上最重要的声誉激励机制,新财富评选能一定程度上衡量分析师的研究能力,并提高他们的努力程度和工作业绩。这证实了声誉激励机制对分析师行为的影响,为完善分析师业绩考核机制提供了经验支持。这一经验结果除了对于投资实践有一定的参考价值之外,理论含义在于提供了有效市场假说的反面证据,因为分析师可以通过努力搜集基本面信息,来获得显着的超额收益。

近年来,在新财富评选过程中,产生了与证券研究工作无关的拉票行为和评选活动的娱乐化,这最终导致了该评选在2018年被取消。不过,我们发现,“新财富最佳分析师”的荣誉为分析师提供了一种有效的激励机制,有利于证券市场的价值发现和参与者的投资决策。因此,我们认为,面对评选“乱象”而简单取消评选并不利于证券研究行业的发展。①本文付梓之际,我们注意到新财富最佳分析师评选已经重启,新一届(第17届)新财富最佳分析师榜单已于2019年12月25日揭晓。与原有评选规则相比,新的评选规则减少了主观性,在参评资格、投票资格和投票权重等方面均增加了客观量化指标。行业监管部门有必要规范分析师声誉市场的培养和发育,证券研究行业有必要在规范评选的基础上,重建声誉激励机制。只是在评选中应设定客观可量化指标来评估分析师的表现,尽可能地降低主观性。