陈铭聪 程振源 杨彦欣

一、引言

二十大报告指出,中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。党的十八大以来,中国实施精准扶贫和精准脱贫,脱贫攻坚战取得了决定性进展,共同富裕取得了新成效。根据国家统计局全国农村贫困监测调查,按现行国家农村贫困标准测算,截至2018 年末,全国农村贫困人口从2012 年末的9 899 万人减少至1 660 万人,绝对贫困发生率从2012 年的10.2%下降至1.7%。①数据来源: 《2018 年全国农村贫困人口减少1 386 万人》,国家统计局,2019 年2 月15 日,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201902/t20190215_1649231.html。2020 年末,9 899 万农村贫困人口在现行贫困标准下已全面脱离绝对贫困,832 个贫困县全部摘帽,12.8 万个贫困村全部出列,我国提前10 年实现了联合国《2030 年可持续发展议程》 确定的减贫目标,这在中华民族历史上具有里程碑式的意义。②数据来源: 《国家脱贫攻坚普查公报(第一号) ——国家脱贫攻坚普查如期完成》,政府网,2021年2 月25 日,http://www.gov.cn/xinwen/2021-02/25/content_5588890.htm。

然而,绝对贫困的消除并不能说明贫困将不复存在,也不能说明国家已经完成了扶贫使命。我国目前所实行的贫困治理政策主要针对的是绝对贫困人口,其治理效果比较显着,但相对贫困的问题更加突出(陈宗胜等,2013;李实等,2020)。一些学者认为相对贫困的内涵是不平等,造成相对贫困的根源在于收入分配的不公(李永友和沈坤荣,2007;高强和孔祥智,2020)。①需要注意的是,杨立雄(2021) 指出“相对贫困与收入不平等存在较强的相关性,但两者并非完全对应关系”。在一个发展落后但收入差距相对较小的国家,其相对贫困程度可能要好于一个相对发达但收入差距相对较大的国家。我国收入分配中存在的不平等现象仍比较严重,Piketty等(2019) 基于中国国民核算数据、调查数据以及高收入者税收统计数据发现,1978—2015 年间,收入分布前10%人口的收入份额从27%上升至41%,前1%人口的收入份额更是由6%上升至14%,而底层50%人口的收入份额却由27%下降至15%,且这种较高收入不平等的状态在2006 年后趋于稳定,对我国接续推进从全面小康迈向共同富裕形成巨大挑战。相关学者研究表明,依赖经济增长来提高弱势群体收入的减贫模式起到的作用在不断减弱,分配因素对减贫的影响逐渐凸显,需加快中国经济增长方式向益贫式增长转变 (王中华和岳希明,2021)。因而,治理贫困不应单纯以“增收” 削减绝对贫困作为扶贫的政策导向,还应考虑合理改善收入分配以削减相对贫困。

世界大多数国家和地区的减贫政策主要以贫困测度指标为依据。收入贫困测度的标准由两个要素组成: 贫困线和贫困指数。贫困线规定了个体被视为穷人的收入阈值,而贫困指数汇总了一个经济体中所有个体对总贫困的贡献,从而可以使用该指数对不同经济体的贫困状况进行比较。目前主流的贫困测度核心方法有两种: 绝对贫困和相对贫困。这两种方法都是为了衡量贫困个体所遭受的不同类型的剥夺程度,但在使用的贫困线类型上有所不同。目前我国采用的是基于绝对贫困线构建的贫困指标,仅仅关注绝对贫困群体,并未考虑非贫困群体的收入分布,以此类指标评价扶贫政策效果尚有缺陷。另外,若直接采用相对贫困标准,则有可能使得很多非绝对贫困群体被识别为贫困,给政府造成较大的财政负担(汪晨等,2020),也可能忽视政府在削减绝对贫困时所取得的成效。更为重要的一点,在经济增长的过程中,如果收入分配经历严重的不平等,仅采用绝对贫困线或相对贫困线考察减贫效果有可能得出相悖的结论(Chen 和Ravallion,2021)。

结合我国现实国情,在2020 年末已完全脱离绝对贫困(现行标准) 以及全面推进共同富裕的大背景下,有必要设定与经济发展相适应的新贫困线标准。基于此,本文引入Decerf (2017) 提出的贫困综合测度方法,采用一种分层级的贫困线构造综合贫困(overall poverty) 测度指数,以综合测度收入贫困的绝对(“富裕”) 和相对(“共同”) 方面,克服仅采用绝对贫困线或相对贫困线测度贫困时的不足;此外,该指数属于FGT (Foster-Greet-Thorbecke) 贫困指数族,且满足收入单调性公理和转移性公理,可横向或纵向比较不同经济体的贫困程度;最后,基于综合贫困指数的加性可分性质,可将综合贫困分解成绝对贫困与相对贫困的组成成分,同步考察两者的动态演化。

本文可能的边际贡献在于: 第一,根据中国城乡二元结构,定义了一种涵盖绝对标准与相对标准的分层贫困线,是对构建贫困线动态调整机制的有益尝试,提供了中国新贫困标准的可行思路;第二,采用1989—2015 年中国营养健康调查(CHNS) 数据测度综合贫困程度,尝试回答中国绝对贫困与相对贫困在过去30 年间的变化趋势如何,相对贫困所占综合贫困的程度到底有多大,从而对减贫成效进行科学总结和评价,并为2020年后的扶贫工作提供政策参考。

二、贫困测度理论框架

(一) 传统贫困测度指标

贫困测度的方法多种多样,既源于对贫困定义的不同,也源于满足的公理化标准的差异。①Sen (1976) 最早采用了一种公理化方法构建贫困测度指数,后来一些学者在此基础上继续拓展其他的公理化标准。因篇幅所限,本文省略了此部分内容,感兴趣的读者可在《经济科学》 官网论文页面“附录与扩展” 栏目下载。具体地,围绕贫困测度所衍生的公理化标准主要有聚焦性、单调性、转移性、转移敏感性、子集一致性和连续性等六条(Zheng,1997;洪兴建,2005)。令y=(y1,y2,…,yn) 为样本容量为n的按照升序排列(y1≤y2≤…≤yn) 的非负福利水平(收入、消费或财富) 向量。本文将y明确为收入水平向量,则所有可能的收入分布集合为Y=∀i=1,2,…,n-1},其中n≥3。平均收入反映了某个收入分布的生活水平。贫困线由函数z:定义,如果某个体i收入则将该个体i定义为贫困,这些贫困个体的数量定义为q(y)。

贫困发生率H(headcount ratio),又称人头计数法,是最早出现的贫困指数,至今依然被广泛采用。给定某贫困线z,贫困发生率是指一国(地区) 贫困人口q(y) 占总人口数量的比率(如式(1) 所示),用以测度贫困的广度。虽然该指数满足聚焦性公理,但能反映的信息量过少。Sen (1976) 指出该指数违反了贫困公理中的单调性和转移性,对穷人内部的收入分布完全不敏感。

相比之下,贫困缺口率I(poverty gap raito) 更能反映出穷人被“剥夺” 的程度(见式(2))。该指标汇总了穷人收入与贫困线的缺口,是测度贫困深度的指标,在一定程度上弥补了人头计数法在测度贫困程度上的不足。该指标满足单调性公理和子集一致性公理,但违反了转移性公理和转移敏感性公理,因而也存在一定的局限性。

Sen (1976) 最早引入贫困测度公理化标准,通过给定单调性公理与转移性公理,构造了着名的Sen 指数:

其中,Gp为贫困人口的组内基尼系数。T 指数和SST 指数都是在Sen 指数的基础上作进一步改进(Thon,1979;Shorrocks,1995)。Foster 等(1984) 提出的FGT 贫困指数,引入了贫困厌恶系数α(给予处于收入分配最底层个体的权重)。通常的做法是,将α分别设定为0、1、2,此时FGT 指数分别测度的是贫困的广度、深度和强度。当参数值大于0 时,FGT 指数满足单调性公理与子集一致性公理;当参数值大于1 时,FGT 指数满足转移性公理;当参数值大于2 时,FGT 指数满足转移敏感性公理。FGT 指数族的一般形式如下:

本文称结合dC所确定的式(4) 为传统(classical) 的FGT 指数。大量文献基于传统的FGT 指数进行贫困测度研究,默认采用绝对贫困线标准,因此属于绝对贫困测度范畴。

与客观的绝对贫困不同,相对贫困是一种主观定义,强调处于相同社会经济环境下的个体之间生活水平的比较,反映的是财产、收入在社会贫富阶层之间的分配,带有明显的价值判断含义。相对贫困的概念是英国经济学家彼得·汤森(Townsend) 在《英国的贫困》 (Poverty in the United Kindom) 中首次提出,其后得到了众多学者的呼应。Townsend (1979) 认为,随着社会的发展,人的需求是在不断发展的,生活必需品的内涵和外延也在不断发生变化。因此,贫困的概念应是动态的、变化的概念。李永友和沈坤荣(2007) 用40%最高收入者组的平均收入水平与60%以下收入组平均收入水平之间的比率来度量相对贫困的程度,并相应构造了一个复合指标作为相对贫困指数。现有研究大多沿用欧洲学者的收入比例法,把家庭收入平均数或中位数的一定比例(40%、50%或60%) 作为相对贫困线(汪晨等,2020;汪三贵和孙俊娜,2021;李莹等,2021;万广华和胡晓珊,2021),然后结合常见的贫困发生率H或FGT 指数来测度相对贫困。然而,基于相对贫困线所构造的贫困指数性质不一定还能满足贫困测度的公理化标准。通过简单的数值例子可以看出①此处数值例子请见《经济科学》 官网“附录与扩展”。,如果直接采用相对贫困线结合FGT 指数族使用,在考察经历不平等经济增长的收入分布时,得到的测度结果有可能违背单调性公理(个体收入提高并没有使贫困指数减少)。

(二) 主流综合贫困测度

绝对和相对贫困测度方法反映了不同评价者对于贫困问题的理解,从而瞄准(target) 的是不同类型的贫困群体。因此,各国、各地区在不同时期的减贫工作中,会依照其经济发展的目标来选择合理的贫困识别策略。常见的做法是在中低收入国家使用绝对贫困测度,在高收入国家采用相对贫困测度(Ravallion,2010)。这种只关注一种贫困类型的统计实践既不利于对不同时间、不同地区的贫困状况进行横向比较,也不利于考察自身在经济发展过程中不同贫困类型的变化情况。因而,越来越多的学者尝试制定能将收入贫困的绝对和相对方面结合起来的测度方法。

Bourguignon 和Atkinson (2000) 依据两条不同的贫困线来识别贫困群体,一条是绝对贫困线,另一条是相对贫困线。通过加总对应两条贫困线的收入缺口,得出一个新的贫困指数。Duclos 和Grégoire (2002) 以平均绝对贫困与加权的平均相对贫困加总的和作为测度综合贫困的指标,其中平均绝对贫困以所有个体的平均贫困缺口度量,相对贫困则采用个体与他人收入差距之和度量。类似地,Anderson 和Esposito (2014) 通过对绝对贫困与相对贫困的测度结果进行加权求和,从而得到综合贫困指标。

此外,也有学者提出一种基于混合贫困线(hybrid poverty line) 的单一测度方法,在收入贫困的绝对方面和相对方面之间进行权衡。混合贫困线最早由Foster (1998) 提出,具体做法是将绝对贫困线和相对贫困线求几何加权平均。Bourguignon 和Atkinson (2000)取绝对贫困线和强相对贫困线的最大值作为贫困标准,提出一种简单形式的混合贫困线:

使用该贫困线的隐含定义是,只有当一个人既不是绝对贫困也不是相对贫困时,才应该被认为是“非贫困”。因此,该贫困线在低收入国家是绝对贫困标准,在中等收入国家是相对贫困标准。然而,混合贫困线违反了Ravallion 和Chen (2011) 提出贫困测度应满足的弱相对性公理: 如果所有收入增加(减少) 相同的比例,那么总贫困测度指数必须下降(上升)。相应地,Ravallion 和Chen (2011) 提出取绝对贫困线和弱相对贫困线(weakly relative line) 的最大值作为贫困标准,从而混合贫困线具有如下形式:

其中,s≥0,表示社会融入成本的下界。当给定s>0 时,式(7) 代表的混合贫困线满足弱相对性公理。Chen 和Ravallion (2013) 在实证应用中默认将该混合贫困线与FGT指数结合使用。若基于由Bourguignon 和Atkinson (2000) 的混合贫困线(如式(6) 所示) 结合FGT 指数测度综合贫困,此时标准化收入函数为:

类似地,也可基于Ravallion 和Chen (2011) 提出的混合贫困线定义标准化收入函数(如式(7) 所示)。给定标准化收入函数的形式,代入式(4) 即可得到基于混合线的传统FGT 指数,但以该指数测度综合贫困的做法存在一定的局限性。Decerf (2017) 通过等贫困线图(iso-poverty map) 说明了传统FGT 指数直接结合混合贫困线使用时的不足。如果贫困线是混合的,那么一个人的标准化收入并不能反映其收入是高于还是低于绝对贫困线的门槛,即可能出现这样的情况: 一个绝对贫困的人与一个相对贫困的人具有相同的标准化收入采用传统FGT 指数的另一个问题是,落后社会的一些绝对贫困个体会被认为比富裕社会中的一些相对贫困个体的福利水平更高。①可再通过简单数值例子说明,因篇幅所限,该数值例子请见《经济科学》 官网“附录与扩展”。这是因为后者的贫困线阈值相对更高,但这种比较结果与一般的认为“绝对贫困比相对贫困更糟糕” 的直觉相矛盾(Corazzini 等,2011)。

(三) Decerf 综合贫困测度指数构建

鉴于直接采用混合贫困线结合传统FGT 指数测度总体贫困可能得出悖论(比如,相对贫困个体的福利比绝对贫困个体的福利要低),从而无法准确比较经济增长前后的综合贫困情况,进而Decerf (2017) 提出一个规范性假设(normative assumption): 不管两个个体所在社会的收入标准如何,“绝对贫困” 的个体比“只有相对贫困” 的个体福利状况更差。这一假设有一定的合理性,绝对贫困被认为比相对贫困更严重的想法在很大程度上是被广泛接受的(Corazzini 等,2011)。Decerf (2017) 提出的综合贫困测度方法同样采用混合贫困线,但并没有直接结合传统的FGT 指数使用,而是对传统FGT 指数族进行改进,使新的综合贫困测度指数既能够满足单调性公理与转移性公理,又能够满足规范性假设。

在构造综合贫困指数之前,需要提前设定分层的贫困线,一条为绝对贫困线,另一条为混合贫困线。混合贫困线需要满足相关限制条件①混合贫困线的具体限制条件请见《经济科学》 官网“附录与扩展”。,可采用任意一条相对贫困线zr和任意阈值zm>za来构造:

给定混合贫困线的形式后,对于个体贫困的识别将取决于两条贫困线: 如果某个体的收入低于绝对贫困线的阈值,即yi<za,那么该个体属于绝对贫困;若该个体的收入高于绝对贫困线的阈值,但低于混合贫困线的阈值,即,那么该个体就被认为属于相对贫困。②注意区分本文所提出的在综合贫困框架下的相对贫困定义与传统的相对贫困定义。在综合贫困框架下,相对贫困个体是指收入比绝对贫困线要高但比混合贫困线低的个体;在传统相对贫困定义下,相对贫困个体是指收入比相对贫困线要低的个体。因此,在两种不同的贫困测度方法下,相对贫困程度不具可比性。以qa(y) 表示收入分布y中绝对贫困个体的数量,则相对贫困的个体的数量等于q(y)-qa(y)。给定上述定义,能够将“绝对贫困” 的个体与“只是相对贫困” 的个体区分开来,使得该两个群体的福利状况具有可比较的性质,这与其他文献的综合贫困测度方法形成了对比。

接着,为了克服仅采用混合贫困线结合传统FGT 指数以测度综合贫困的不足,Decerf (2017) 使用一个有别于标准化收入函数dC的分段函数dAR重新定义FGT 指数:

给定任意“绝对贫困” 个体收入y1,以及“只是相对贫困” 的个体收入y2,分别代入式(10) 的标准化收入函数,可得以下不等式:

单调性公理要求,当一些穷人的收入增加时,贫困指数就会相应减少(或者不变)。穷人收入增加的直接影响是其福利水平的改善,但其收入的增加也会有间接的负向影响,即提高了混合线中相对贫困线的阈值,因为该额外收入略微地增加了该社会群体的平均收入这可能会导致收入混合贫困线的提高。被提高的混合贫困线可能会产生两种不利影响: 第一,原处于相对贫困的个体遭受更多的剥夺;第二,收入介于混合贫困线提高前后的所有个体均被识别为相对贫困。因而,使用基于单一混合贫困线的综合贫困指标来测度贫困时,可能会得出悖论,即穷人收入的增加反而会增加综合贫困,从而违背单调性公理。为此,实践中采用的综合贫困测度指数必须平衡这些得失,且不应该过分重视相对贫困群体的福利损失。因此应考虑使用单调性公理对构造的综合贫困指数加以约束,要求收入增长的直接效应主导着以上两种间接的不利影响。第二条公理是大多数文献所提出的贫困指数能够满足的标准要求。转移性公理要求在两个贫困个体之间进行的庇古-道尔顿转移(Pigou-Dalton Transfer),至少不会使贫困指数增加。因为这种平衡的转移不会改变平均收入因此没有参与转移的个体的福利水平是不变的。

给定贫困厌恶参数α,某贫困个体对FGT 指数的贡献定义如下:

假定P为基于dAR的FGT 族中的一个贫困指数。总体贫困是个体贫困的汇总,可得

由以上两条公理的数学表达可确定α和β的取值。①该部分推导请见《经济科学》 官网“附录与扩展”。仅当α=1 时,P满足收入单调性公理;当且仅当α=1 且β=zm时,P(y) 满足收入单调性公理和转移性公理。此时,代入参数可得到新定义的分层加性综合贫困指数为:

其中,参数λ=za/zm,是处于绝对贫困线za以下的收入对综合贫困贡献的比例,也可以解释为相对于“相对贫困”,综合贫困指数赋予“绝对贫困” 的权重(取值[0,1])。λ越大,给予绝对贫困的权重越大,当λ趋向于1 时,相对贫困的个体对总贫困的贡献值趋于0;λ越小,给予相对贫困的权重越大,当λ趋向于0 时,不管每个绝对贫困个体的确切收入是多少,他们各自对综合贫困的贡献值倾向于1。通过这样的设定,绝对贫困的个体对综合贫困指数的贡献并不会受到平均收入变化的影响,且比“只是相对贫困” 个体的贡献要大,满足前文所提出的规范性假设。

其中,qa(y) 为分布y中绝对贫困个体的数目。PA(y) 衡量的是总贫困指数PO(y)中的绝对贫困成分,PR(y) 衡量的则是相对贫困成分。可见,此分解有助于我们分析不同时期综合贫困变化的具体特征,以考察中国综合贫困中绝对和相对成分的动态变化。

三、数据来源与贫困线设定

(一) 数据来源

本文数据来源于中国健康与营养调查(China Health and Nutrition Survey,CHNS),该项目由美国北卡罗来纳大学(The University of North Carolina) 人口研究中心与中国疾病预防控制中心营养与健康所合作。具体地,该调查综合考虑经济发展程度、地理位置、居民健康状况和公共资源分布情况等因素,选取了辽宁、黑龙江、江苏、山东、河南、湖北、湖南、广西和贵州等九个省份进行了大规模的调查访问,并于2011 年起加入北京、上海和重庆等三个直辖市。由于本文主要考察中国居民贫困的动态演进,尽可能使得时间跨度长、区域范围广,因此采用1989—2015 年的九省数据。为保持数据的可对比性,本文去除了2011 年、2015 年的直辖市样本,并对家庭人均纯收入数据进行异常值去除的预处理,得到各年度的全样本数据。无论是绝对贫困测度还是相对贫困测度,均有学者采取分地区测度贫困的方法来考察区域异质性(陈宗胜和于涛,2017;樊增增和邹薇,2021;汪三贵和孙俊娜,2021),本文借鉴这一思路考察地区间综合贫困的异质性。本文根据国家统计局的地区划分标准①东部地区包括江苏和山东,中部地区包括河南、湖北和湖南,西部地区包括广西和贵州,东北地区包括辽宁和黑龙江。,生成各年度的分样本数据,以得到更丰富的结论。

(二) 贫困线设定

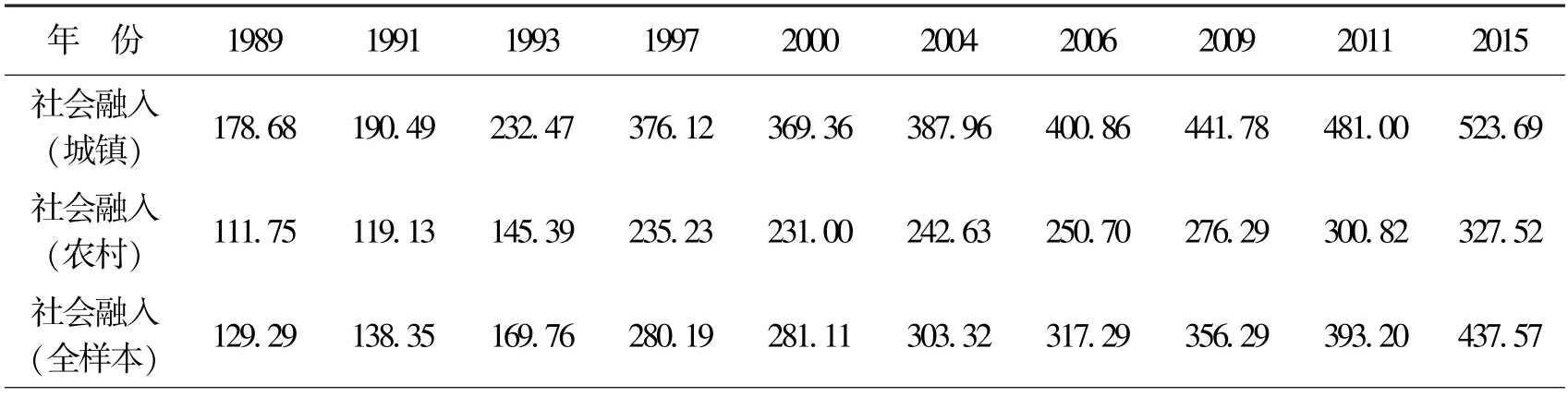

对于绝对贫困线za的设定,世界银行和中华人民共和国国家统计局分别给出了两套绝对贫困线标准,即“世行标准” 和“中国标准”。“世行标准” 为2011 年至今的国际贫困线,1.90 美元/天②世界银行在《1990 年世界发展报告》 中,引入了1.01 美元/天的国际贫困线(以1985 年价格为基期)。此后,世界银行不断根据购买力平价调整国际贫困线,1993—2004 年调整为1.08 美元/天(1993 年购买力平价),2005—2010 年调整为1.25 美元/天(2005 年购买力平价),而2011 年至今的国际贫困线为1.90 美元/天(2011 年购买力平价)。;而中国目前仅公布了官方农村贫困线(暂无设定城镇贫困线),即“2010 年标准”,按2010 年价格每人每年2 300 元。据此,如表1 所示,本文结合中国城乡二元化的基本国情并参考程振源和剑玉阳(2013) 的贫困线设定,选取世行“1.9 美元” 标准,根据年度平均汇率换算成相应的人民币单位,以此作为城镇子样本绝对贫困线阈值;选取中国“2010 年标准” 作为农村子样本绝对贫困线阈值,并根据历年居民消费价格指数进行平减。此外,本文以国家统计局公布的城镇、农村人口数为权重,对城镇子样本和农村子样本绝对贫困线进行加权平均处理,并将计算结果作为适用于全样本和地区子样本的绝对贫困线。可以看出,城镇子样本贫困线一直高于农村子样本贫困线,符合中国城乡二元化的国情,反映出城镇与农村生活成本的差距。20 世纪90 年代初期,农村人口占总人口的比重较高,通过加权平均算得的全样本贫困线较为接近农村贫困线。但随着时间的推移,特别是21 世纪以来,农村人口占比不断下降,城镇人口占比不断上升,全样本贫困线呈现出向城镇贫困线“靠拢” 的趋势,表明该贫困线的设置充分考虑了中国持续推进的城镇化进程。

表2 社会融入成本及混合贫困线阈值zm 测算结果 (单位: 元)

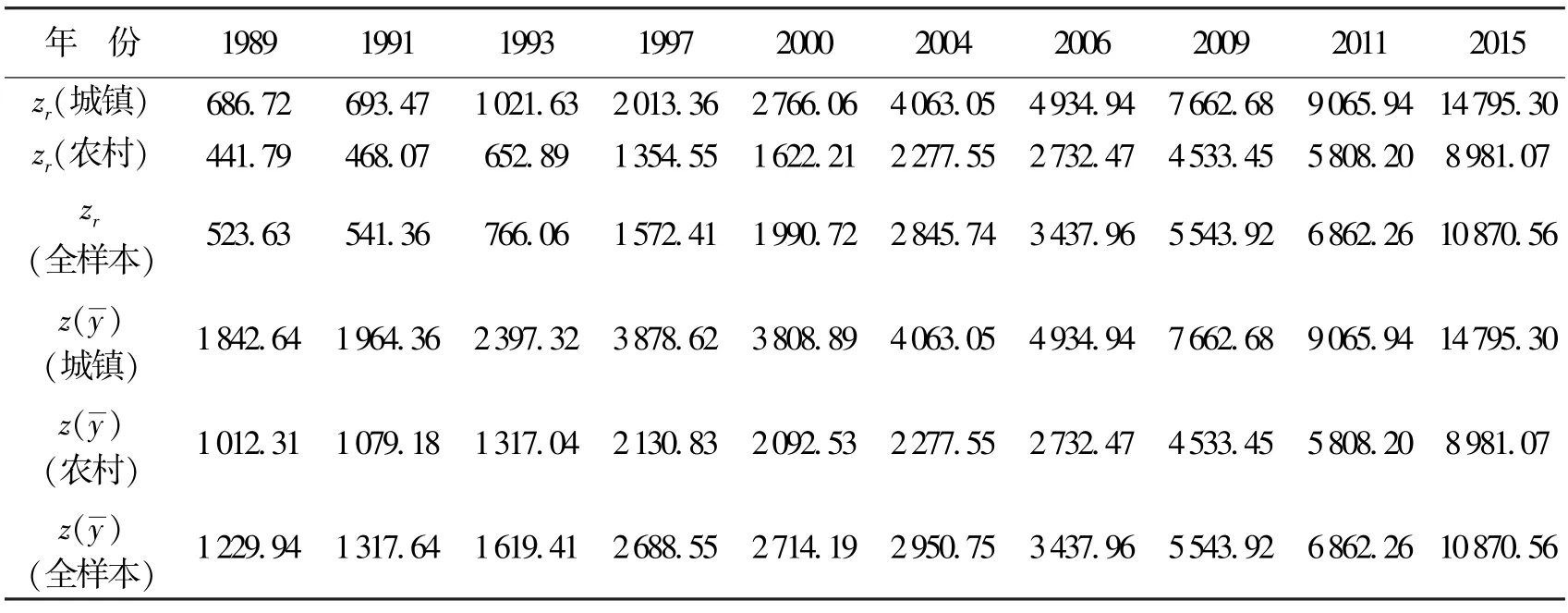

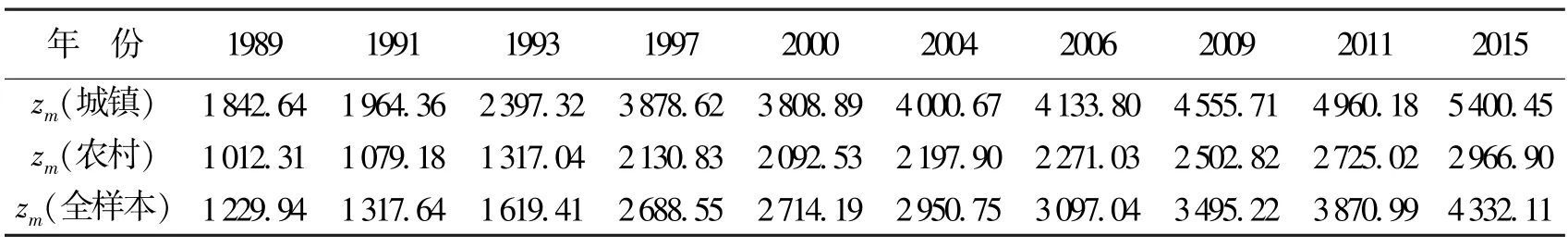

表3 相对贫困线及混合贫困线计算 (单位: 元)

(续表)

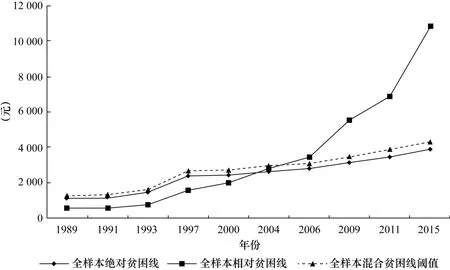

图1 分别给出本文全样本所采用的绝对贫困线、相对贫困线以及混合贫困线阈值的变化过程。①城镇和农村子样本采用绝对贫困线、相对贫困线以及混合贫困线阈值的变化过程请见《经济科学》官网“附录与扩展” 中图A1 和图A2。可以看出,通过加权平均算得的全样本绝对贫困线起先高于全样本相对贫困贫困线,随着时间的推移,特别是在2004 年之后,全样本绝对贫困线落后于全样本相对贫困线,表明中国所采用贫困标准的升幅不及经济增长的速度,存在一定的滞后性(王晓琦和顾昕,2015)。过去,由于中国的经济社会发展程度相对落后,不足以解决庞大人口的温饱问题,贫困线定得较低是合理的政策选择;但是,随着经济发展程度的提高,相关学者指出,在保证解决国民温饱问题的前提下,贫困线应相应提高(叶兴庆,2018;孙久文和夏添,2019)。即使是一些经济发展水平与中国相当的国家,所采用贫困线标准都高于中国,而且高于世界银行的贫困标准(李君如等,2011)。由此可见,中国现行贫困线存在着偏低的问题,应建立与经济发展相适应的调整机制,适当考虑脱离绝对贫困群体的社会融入问题,混合贫困线则提供了一个可行的思路。本文设定的混合贫困线z() 在2004 年之前取混合线阈值zm,因为在这之前相对贫困线较低,人民生活水平普遍不高;2004 年之后取相对贫困线标准zr(),说明相对贫困线标准已经超过绝对贫困标准,也超过了涵盖社会融入成本的混合线阈值,反映出人民生活质量得到大幅改善。

图1 全样本的贫困线标准

四、中国居民贫困的综合测度

(一) 全样本综合贫困测度结果

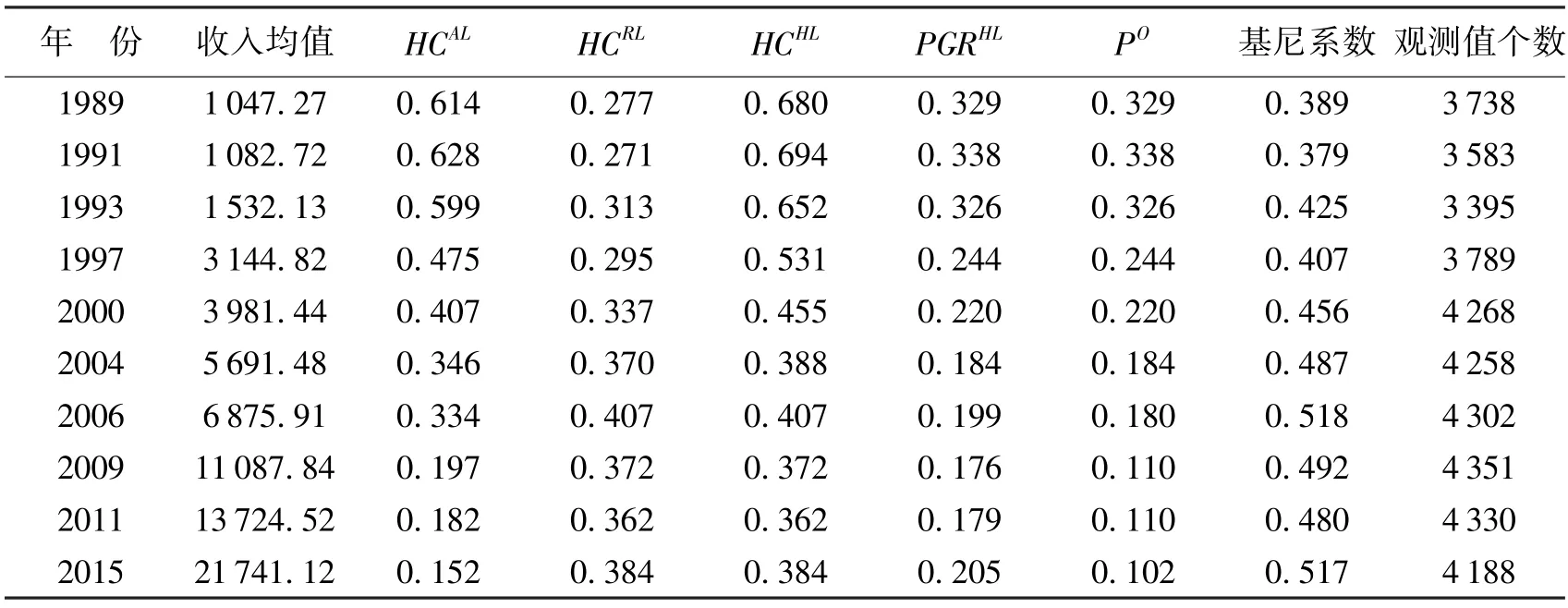

表4 给出了中国居民收入的不同贫困指数及基尼系数计算结果。①本文同时计算了将贫困厌恶参数α 设定为1、2 时的绝对贫困与相对贫困测度的传统FGT 指数(含全样本、城乡以及分地区),请见《经济科学》 官网“附录与扩展” 中表A3—A12。前三个贫困指数均度量贫困发生率,反映了贫困广度: 第一个贫困指数为HCAL,表示全样本绝对贫困线za以下人口所占比例;第二个贫困指数为HCRL,表示相对贫困线以下人口所占比例;第三个贫困指数为HCHL,表示混合贫困线以下人口所占比例。最后一个用于比较的贫困指数为PGRHL,表示为以混合贫困线为基础的传统测度指标——贫困缺口比率。本文在式(15) 所构造的基于混合贫困线的新贫困指数用PO表示,结合基于其他四种贫困指数计算得到的测度结果,考察1989—2015 年中国居民收入贫困的动态变化。

表4 中国居民收入的不同贫困指数及基尼系数计算结果

如表4 所示,1989—2015 年,中国居民的绝对贫困大体呈持续缓解趋势,反映贫困广度的绝对贫困发生率HCAL由1989 年的61.4%下降到2015 年的15.2%。从绝对贫困深度和绝对贫困强度来看②请见《经济科学》 官网“附录与扩展” 中表A3。,贫困缺口比率PGRAL和平方贫困缺口比率SPGRAL分别从0.292 和0.183 下降到0.082 和0.057,降幅分别为71.9%和68.9%。总的来看,三个贫困指标的大幅下降充分体现了我国消除绝对贫困所取得的巨大成效。注意到无论以何种绝对贫困指标衡量,2009 年之前绝对贫困下降的幅度较大,而2009—2015 年间,绝对贫困的降幅较小。2009—2011 年间,虽然贫困广度依然下降 (HCAL由19.7%下降为18.2%),但贫困深度和强度在此期间却经历小幅“反弹” (PGRAL和SPGRAL分别由0.090 和0.057 上升至0.092 和0.061)。这充分反映出脱贫工程在后期的艰巨程度,因为尚未脱离绝对贫困的大都是条件较差、基础较弱的深度贫困地区和一些特殊贫困群体。越是在脱贫后期,越需要“精准扶贫”。

尽管在绝对贫困视角下的减贫事业成绩斐然,但收入分配不平等问题和相对贫困问题也愈发突出。孙久文和夏添(2019) 指出,相对贫困是基于收入相对差距的一种贫困类型,收入的基尼系数可用于测量收入差距,也是未来相对贫困线划定的主要参考指标。具体而言,1989—2015 年,中国居民的基尼系数波动较大,且从长期看呈现上升趋势。样本居民收入的基尼系数先由1989 年的0.389 小幅回落,在1991 年取得最低值0.379 后震荡上升,在2000 年后稳定在0.400 以上,在2006 年取得最高值0.518,之后5 年出现小幅回落后,2015 年又回升至0.517。①本文基尼系数的估计结果与国家统计局发布的数据有所差异,主要在于使用的样本数量、样本质量和调查方法的不同,但中国近年收入差距的基尼系数应大于等于0.5 (李实和朱梦冰,2018)。样本期内收入不均等并未呈现倒U 形中的下降趋势,相关研究也指出尚无充足证据说明中国收入分配基尼系数已进入下行通道(杨耀武和杨澄宇,2015)。以相对贫困的视角来看,反映广度的贫困发生率HCRL在1991 年取得最低值27.1%后震荡上行,在2006 年达到峰值40.7%,之后有所下降但幅度不大。而相对贫困的深度和强度在2009 年后一直在恶化,PGRRL和SPGRRL分别由0.176 和0.111上升至0.205 和0.142。②请见《经济科学》 官网“附录与扩展” 中表A4。三个贫困指标的变化趋势与基尼系数基本保持一致,说明相对贫困程度与收入分配的不平等程度呈现出很强的正相关关系。以上结果表明,总体的相对贫困水平在20 世纪90 年代是较低的,反映了比较低的收入不均等水平,低收入群体的收入比较接近总体的收入均值。进入21 世纪后,随着中国经济转型,收入不均等在波动中上升,导致相对贫困线“水涨船高”。低收入群体收入增长速度不如总体的收入增长速度快,从而低收入群体的收入距离相对贫困线越来越远,相对贫困持续恶化。由此说明,过去中国经济的高速增长并不能够自动缓解相对贫困。

但注意到上述结论可能存在“萎靡经济下的被脱贫” 和“虚假繁荣下的被贫困” 两类误差(沈扬扬和李实,2020)。一方面,在经济发展的初期阶段,收入水平(中位收入或平均收入) 较低,此时相对贫困标准也较低,部分极端贫困群体的收入可能高过相对线从而“被脱贫”,此时贫困测度结果存在一定的低估;另一方面,由于经济的快速增长,尽管部分中低收入居民收入水平未得到实质性改善,但高收入群体的收入快速增长无形之中拉高了相对贫困线,使得很多非绝对贫困群体被识别为贫困,此时贫困测度结果存在一定的高估。因此,采用贫困综合测度方法更能体现贫困的“全貌”。从综合贫困的视角来看,基于混合贫困线的传统FGT 指数HCHL和PGRHL虽然呈现出下降的趋势,降幅分别为43.5%和37.7%,但这两种测度指数在一定程度上忽视了绝对贫困的减贫力度,因此它们的降幅存在一定的低估。而贫困综合测度指数PO由1989 年的0.329下降到2015 年的0.102,综合贫困降幅达69.0%,充分肯定了我国削减绝对贫困的工作。但是,综合贫困的降幅不如绝对贫困发生率的降幅(75.24%) 以及绝对贫困缺口比率降幅(71.84%),说明相对贫困的上升一定程度“抵消” 了由绝对贫困削减导致的综合贫困下降幅度。此外,观察到PO在2009 年与2011 年基本一致,均为0.110,即使到2015年,也只下降到0.102,降幅大不如往年。这是因为尽管2011—2015 年间,虽然绝对贫困发生率HCAL由18.2%下降到15.2%,但相对贫困发生率HCRL却由36.2%上升至38.4%,且两类贫困的缺口比率指标的趋势类似,从而综合贫困并不会大幅变化。受限于所使用调查样本的时间跨度,我们无法刻画2015 年后三类贫困的变化趋势,但仍值得后续研究关注。由于该指数涵盖了收入贫困的绝对和相对方面,因此后文会给出相应的分解结果以具体分析。

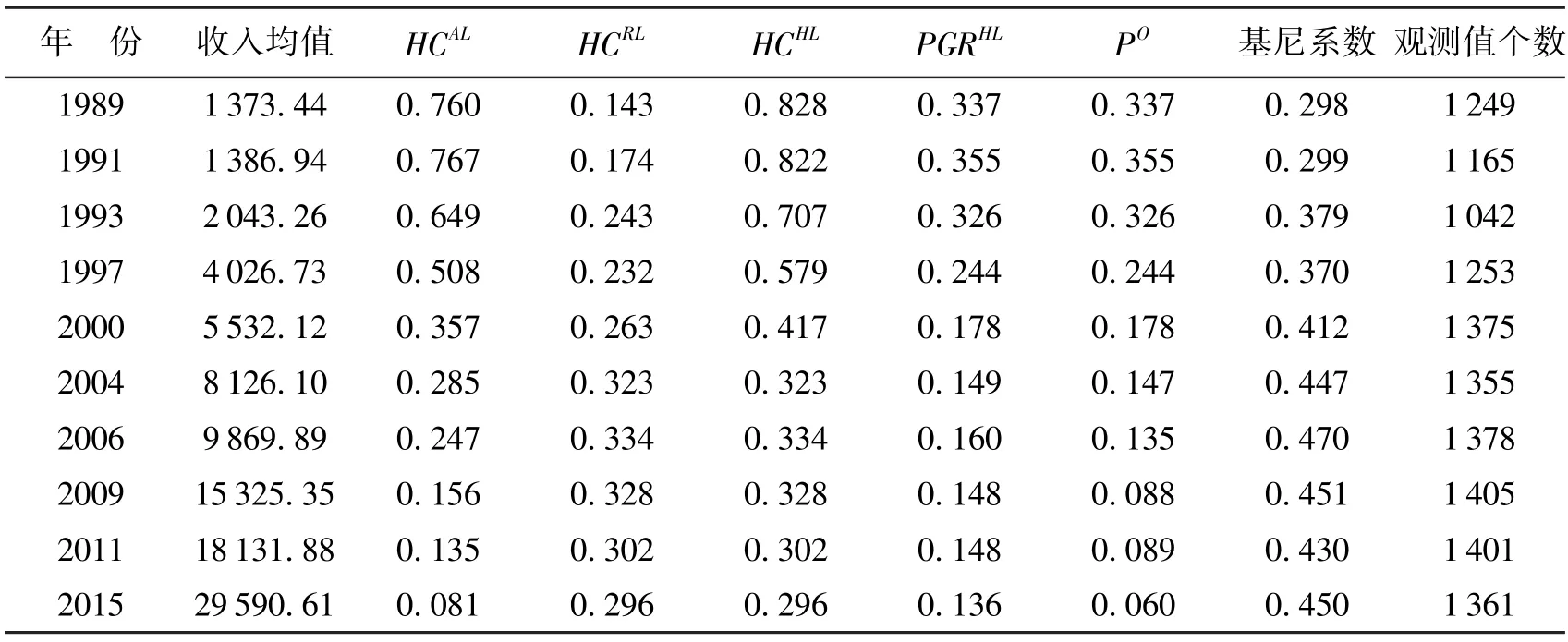

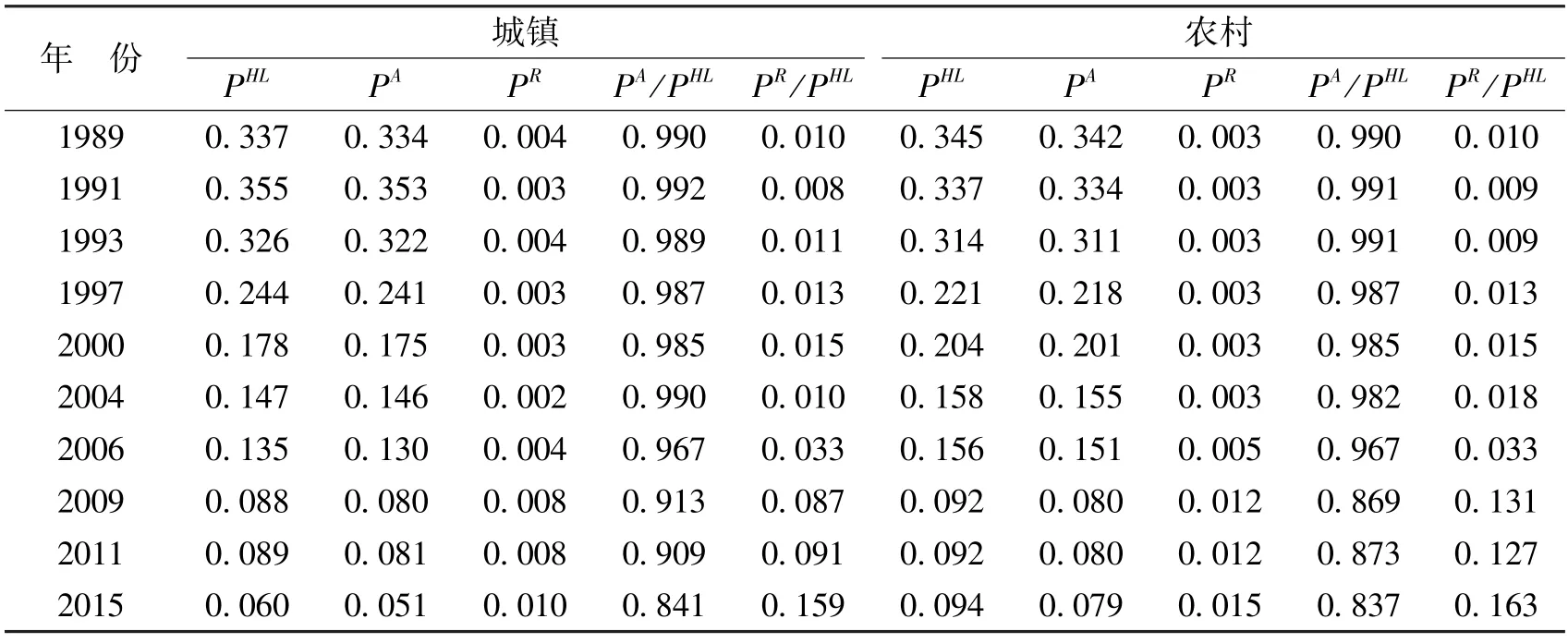

(二) 城乡综合贫困测度结果

表5 和表6 基于绝对贫困视角,对城镇和农村子样本进行比较,在分别使用“世行标准” 和“中国标准” 绝对贫困线的情况下,城镇子样本的HCAL由1989 年的76.0%下降到2015 年的8.1%;农村子样本的HCAL由1989 年的62.0%下降至2015 年的13.9%。上述结果表明,无论是城镇还是农村,样本期内绝对贫困都呈现出下降的趋势。特别地,2009—2015 年间,虽然城镇和农村的贫困广度仍在下降,但贫困深度和贫困强度不但没有下降,甚至出现了“反弹”,从而全样本在此期间也呈现出类似的特征。

表5 中国城镇居民收入的不同贫困指数及基尼系数计算结果

表6 中国农村居民收入的不同贫困指数及基尼系数计算结果

对城镇和农村子样本进行比较时,由于分别使用世界银行绝对贫困线和中国官方绝对贫困线,各指标的绝对量并不可比,但我们可以通过计算各贫困指标的年均降幅来比较减贫速度。具体地,城镇子样本HCAL、PGRAL和SPGRAL的年均降幅分别为8.25%、6.74%和5.37%,农村子样本HCAL、PGRAL和SPGRAL的年均降幅分别为5.59%、5.48%和5.25%,说明样本期内中国城镇的绝对贫困削减速度快于农村,现阶段的中国绝对贫困问题主要集中在农村地区。在城乡分割的户籍制度下,城镇人口享有比较广泛的社会公共服务,涵盖住房、医疗、子女教育和退休金等方面,主要由国家和工作单位提供,保障程度较高;而农村人口社会保障主要由家庭和社区负责,相比之下并不稳定(汪三贵,2008)。此外,相比于城镇人口,农村贫困人口具有较高的脆弱性,缺乏应对自然灾害和疾病等负面冲击的能力以及从冲击的影响中恢复的能力,福利水平难以提高(韩峥,2004)。

基于相对贫困视角,对城镇、农村子样本的基尼系数测度表明,中国城镇居民的收入差距呈现迅猛放大趋势,由1989 年的0.298 震荡上行,2004 年及之后在0.450 附近小幅波动;中国农村居民的收入差距呈现高位上升趋势,由1989 年的0.418 变动至2015年的0.534。由此说明,农村内部收入不平等明显高于城镇内部,与Piketty 等(2019)研究结论相似。此外,汪晨等(2015) 和罗楚亮(2018) 的研究发现,农村内部收入分布的两极分化程度也高于城镇内部收入分布。而从传统的相对贫困发生率HCRL来看,中国城镇居民的HCRL由1989 年的14.3%开始逐年上升,在2006 年达到最高值33.4%,随后几年迎来短暂的回落,但一直徘徊在30.0%左右;中国农村居民的HCRL在2000 年前稳定在30.0%左右,之后开始震荡上行,在2015 年一度达到了40.9%的水平。由此可见,无论是在城镇还是农村,都存在着非常严峻的相对贫困问题,且现阶段农村相对贫困恶化问题比城镇更为严重,该结果与王美昌和高云虹(2017)、汪晨等(2020) 测度结果类似。

从贫困综合测度指数PO的结果来看,城镇居民的PO由1989 年的0.337 下降到2015年的0.060,降幅达82.2%;而农村居民的PO由1989 年的0.345 下降到2015 年的0.094,降幅达72.8%,反映出中国城乡的总体减贫效果显着。①这是因为前文设定的综合贫困测度指数给予绝对贫困足够大的“权重” (毕竟绝对贫困的削减是更为首要的目标),所以很多情况下综合贫困削减方向与绝对贫困一致。但是,当相对贫困恶化的程度足够大时,综合贫困未必还能减少。注意到农村子样本的PO在2009 年以及2011 年是0.092,但在2015 年又反弹到了0.094,出现这一“翘尾” 现象说明虽然农村的绝对贫困状况有所好转,绝对贫困发生率HCAL由14.9%下降到13.9%,但相对贫困在恶化,相对贫困发生率HCRL由36.1%上升到40.9%,这种恶化不仅抵掉了经济增长带来的减贫效果,而且进一步加剧了综合贫困程度。

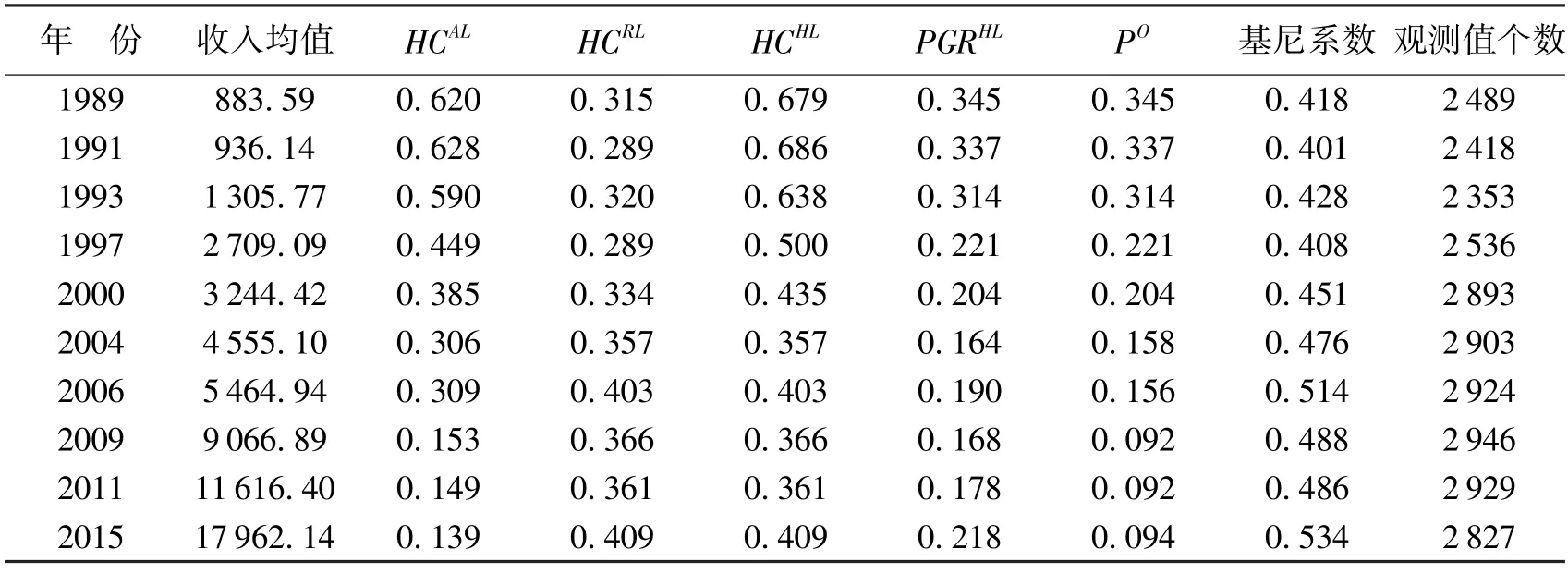

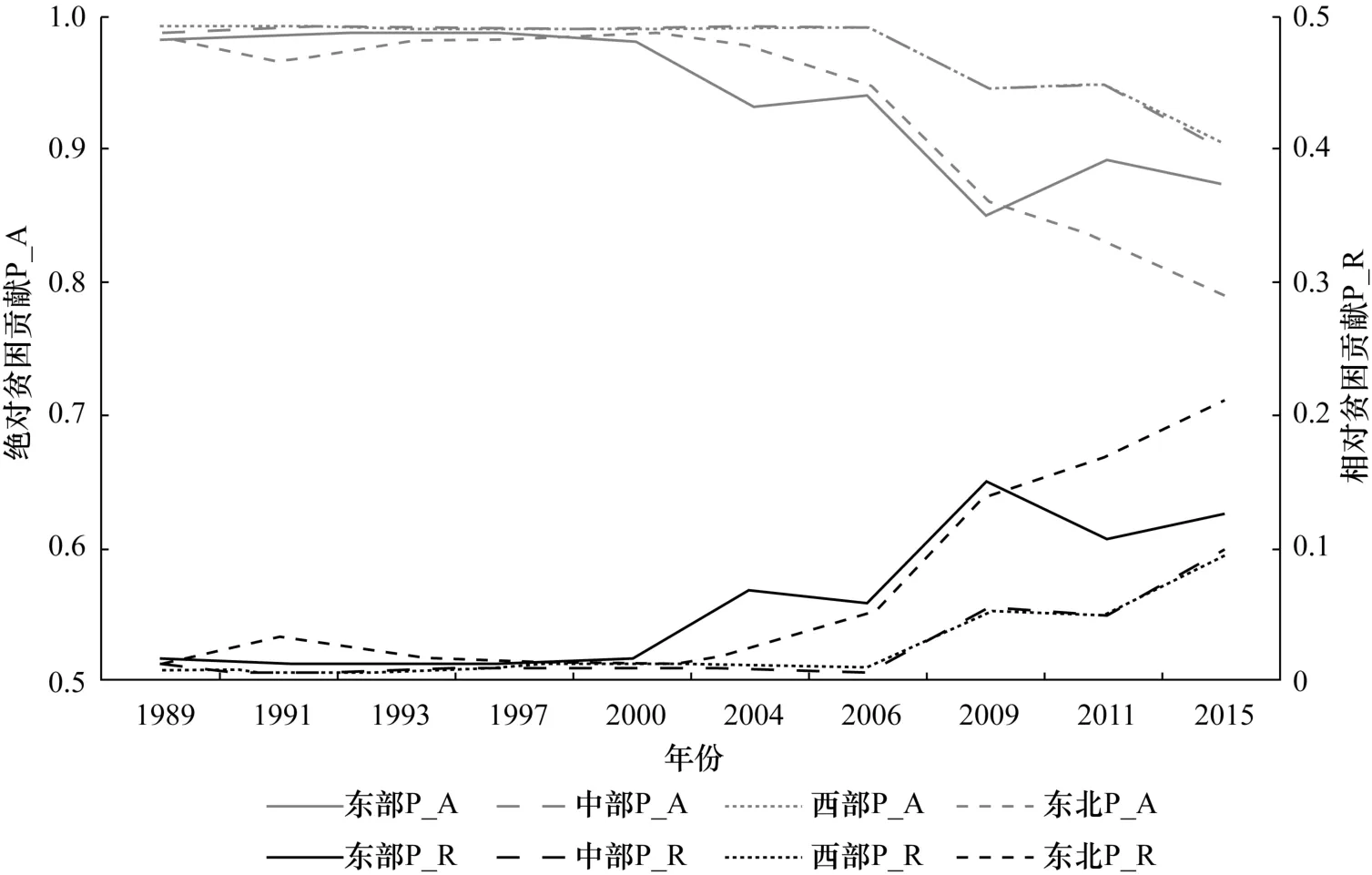

(三) 分地区综合贫困测度结果

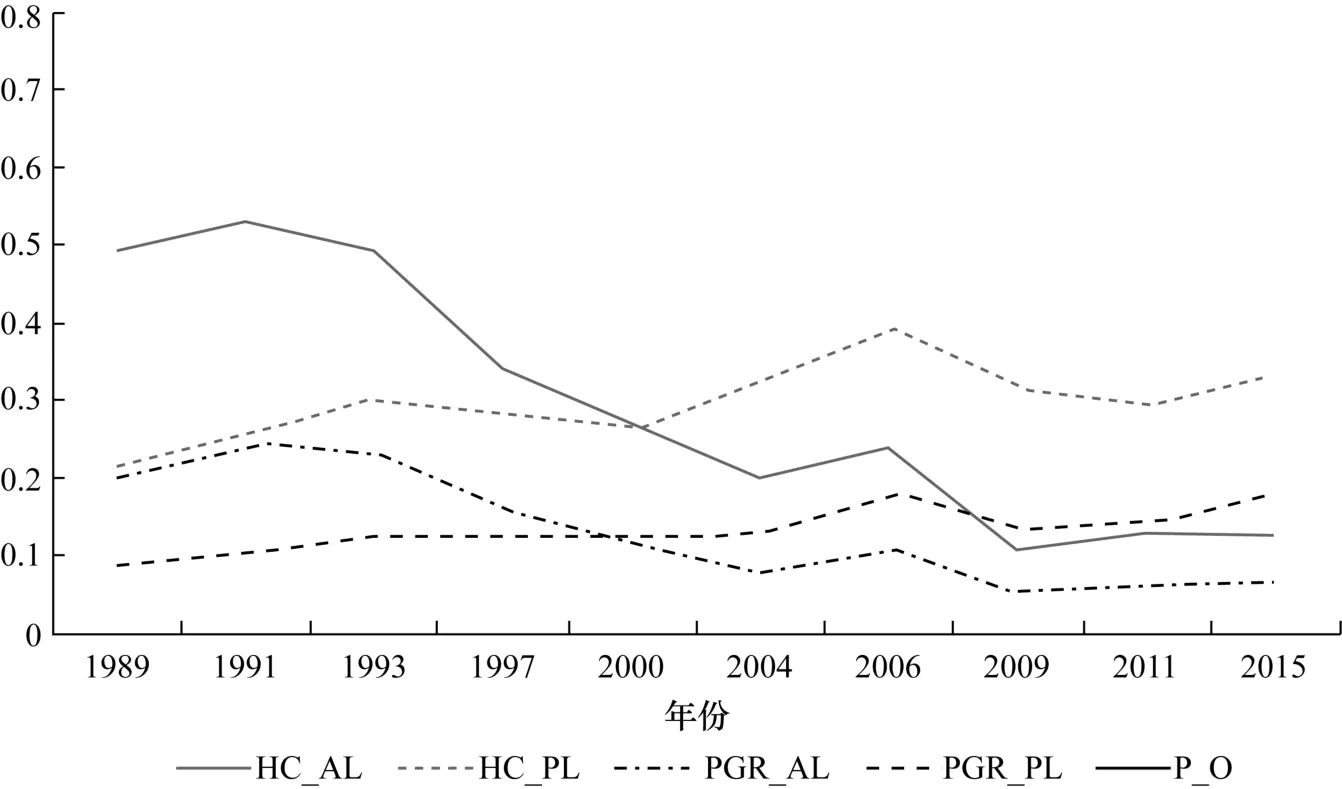

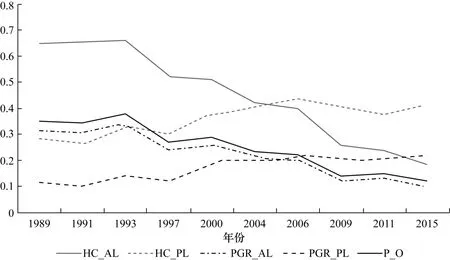

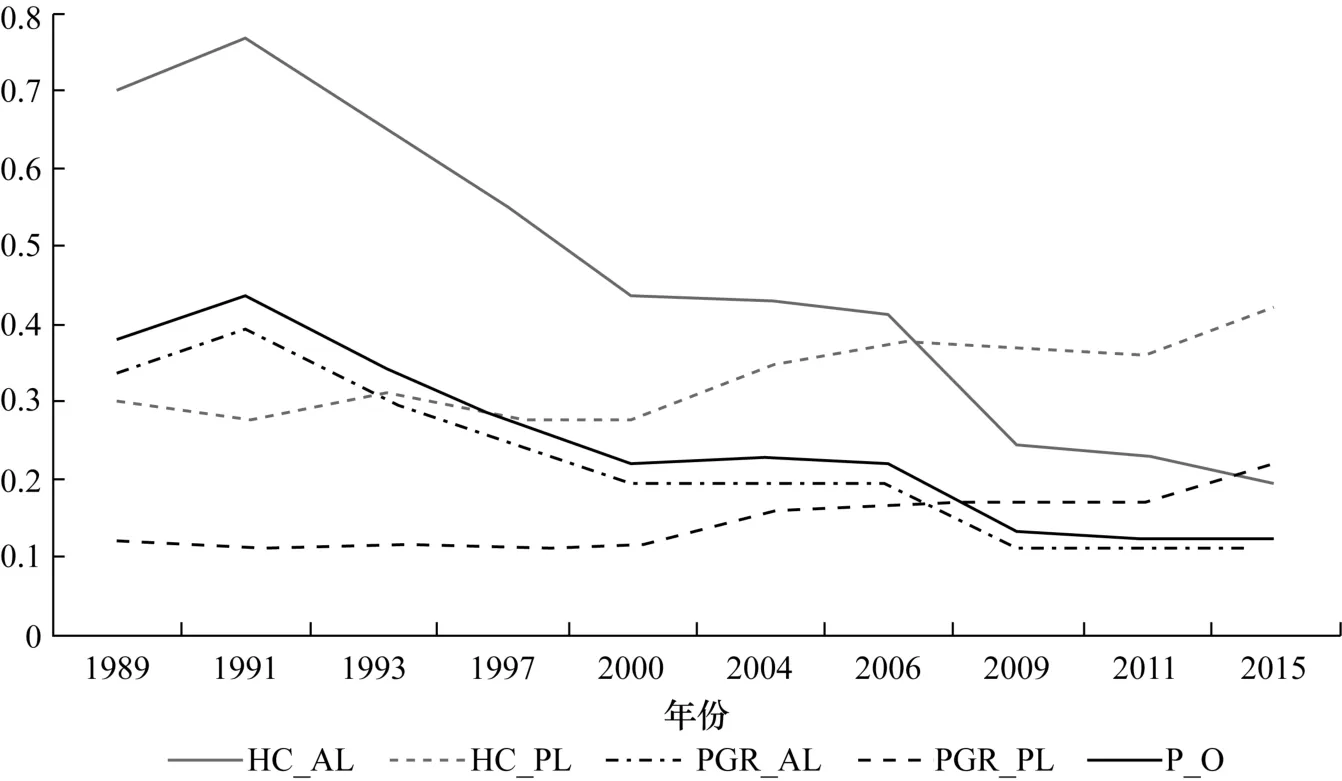

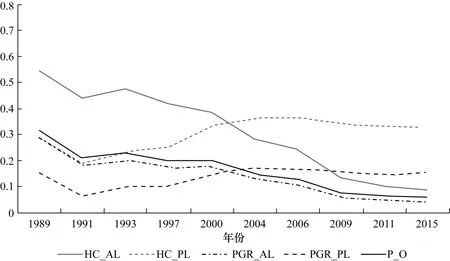

图2 至图5 依次给出了东部、中部、西部和东北等四个地区子样本的各类贫困指数的变化趋势。以绝对贫困的视角来看,除了东部地区,其他三个地区的贫困发生率HCAL以及贫困缺口比率PGRAL在样本期内均呈现大幅下降的趋势,且中部和西部地区的降幅最为显着。在样本期内的较长时间,东部地区的贫困发生率以及贫困缺口比率都是最低的,这与东部地区发达的经济水平相符,但2009 年以来该地区的绝对贫困呈现出“反弹” 的势头。

图2 各类贫困测度指数变化趋势(东部地区)

图3 各类贫困测度指数变化趋势(中部地区)

图4 各类贫困测度指数变化趋势(西部地区)

图5 各类贫困测度指数变化趋势(东北地区)

而在收入不平等方面,中部地区基尼系数自1997 年后持续攀升,此后一直高于所有地区;东部和西部地区的基尼系数呈现出震荡上行的趋势,且2015 年都高于0.5;东北地区的基尼系数比其他地区要低,但长期来看也呈现出上升趋势。以相对贫困的视角来看,中部地区的贫困发生率HCRL以及贫困缺口比率PGRRL在样本期的较长时间内比其他地区高且呈现上升趋势,反映出相对贫困广度与深度的不断加剧。虽然东北地区的贫困发生率以及贫困缺口比率不如中部地区,但在20 世纪90 年代以来呈现出与中部地区相似的上升趋势。此外,东西部地区的同类相对贫困指标处于震荡上行的状态,2015 年西部地区的贫困广度甚至超过中部地区。

总的来看,各地区相对贫困发生率在2015 年都超过了30%,且相对贫困广度与深度在样本期内呈现不同程度的上升(个别年份有所缓和)。这说明,尽管各地区的绝对贫困削减效果显着,但不少个体不能平等地享受经济发展所带来的红利,其经济水平离社会平均水平越来越远,相对贫困问题日益突出。

以综合贫困指数PO来看,中部地区和东北地区的综合贫困在样本期内基本呈下降趋势,东北地区的综合贫困程度在2011 年后明显低于其他地区。注意到中部地区并没出现传统FGT 指数的“翘尾” 现象(PO由0.148 下降至0.121),这是因为中部地区这段时期绝对贫困仍有较多的削减(贫困发生率HCAL以及贫困缺口比率PGRAL分别由0.237 和0.130 下降至0.186 和0.100)。而东西部地区仍有“翘尾” 现象出现,这是因为东西部地区在此期间绝对贫困削减力度不大(HCAL分别从0.130 和0.229 下降到0.126 和0.193,PGRAL分别从0.062 和0.106 上升到0.069 和0.107),但此期间相对贫困大幅上升(HCRL分别从0.294 和0.360 上升到0.332 和0.421,PGRRL分别从0.146 和0.175 上升到0.182 和0.220),导致综合贫困有所上升,PO分别从0.078 和0.125 上升至0.086和0.128。

综上所述,尽管我国在改革开放之后实现了高速的经济增长和大幅的绝对贫困削减,但全样本和各子样本居民的相对贫困却“居高不下”,甚至有所恶化。高收入人群以更快的速度积累财富,社会的贫富差距显着扩大。结合综合贫困指数可知,在相对贫困大幅恶化的作用下,绝对贫困减少未必能够降低综合贫困程度。

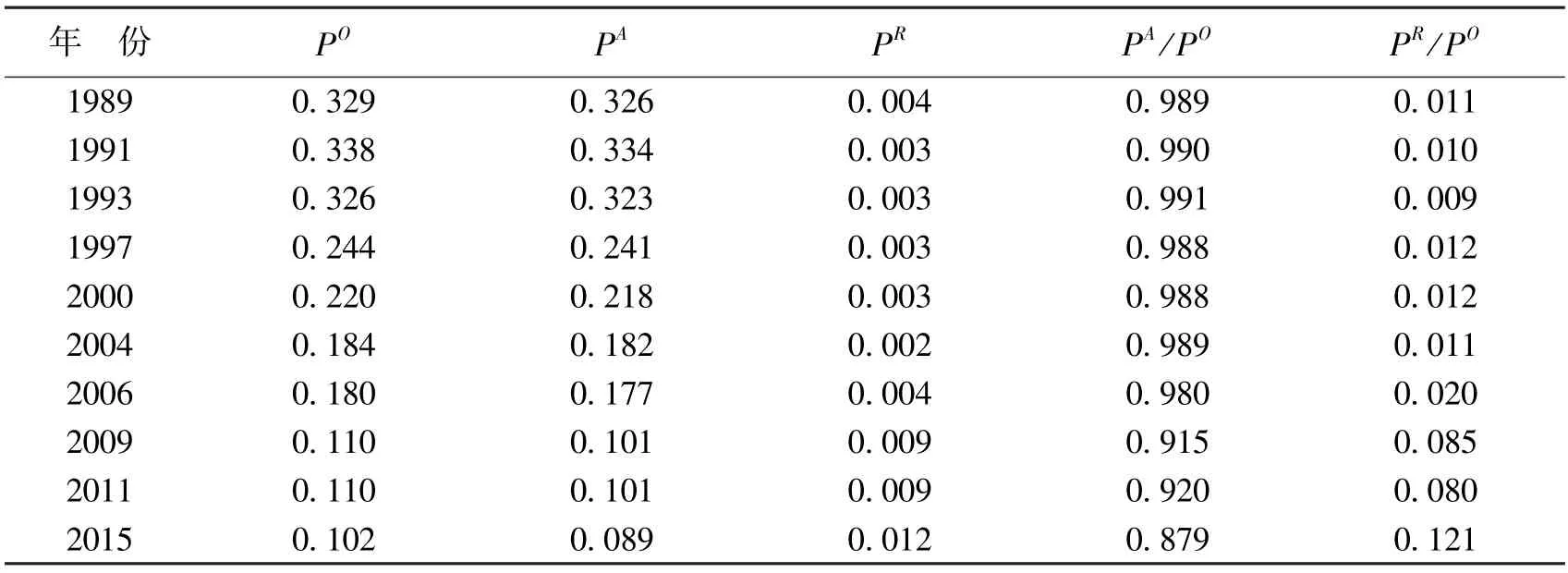

(四) 综合贫困指数分解结果

对综合贫困指数PO作相应分解,可进一步考察绝对贫困与相对贫困成分的动态变化。在综合贫困测度框架下,1989 年,61.4%的人处于绝对贫困,6.6%的人只处于相对贫困,共计68.0%的人口生活在某种形式的贫困中。整体而言,1989 年中国居民收入综合贫困指数PO是0.329,且从表7 分解结果得到不同类型贫困对综合贫困的贡献,其中绝对贫困的成分PA为0.326,相对贫困的成分PR为0.004。因此,绝对贫困个体贡献了总贫困指数PO的98.9%。1989 年至2011 年间,绝对贫困个体对综合贫困贡献的占比一直高于90.0%,表明绝对贫困是20 世纪90 年代以及随后的30 年内中国居民收入贫困的主要方面。而到了2015 年,15.2%的个体处于绝对贫困,23.2%的人处于相对贫困,该年贫困指数PO为0.102,比1989 年低69.0%,表明综合贫困程度已大幅降低。这一较低的指数值可以分解为绝对贫困的成分PA(0.089) 和相对贫困的成分PR(0.012),其中绝对贫困成分仍贡献了综合贫困指数PO的87.9%,这部分群体依然是中国开展扶贫工作的首要对象。

表7 中国综合贫困指数的分解结果(全样本)

此外,相对贫困对综合贫困的贡献呈现出上升的趋势。虽然2006 年以前PR稳定在0.003 左右,但其占总贫困指数的比重已由1989 年的1.1%上升到2015 年的12.1%,说明相对贫困已成为中国扶贫事业在后期要面临的主要问题。以上分析也提醒着我们,应对现行的贫困线标准进行适当的调整,防止贫困线“失灵”,以确保更多潜在的“相对贫困人口” 被纳入扶贫范围。因此,综合贫困之所以在近十年难以下降,一方面是因为绝对贫困更难消除,另一方面是因为相对贫困的恶化在一定程度上“掩盖” 了绝对贫困的削减。

如表8 所示,城镇综合贫困中的绝对贫困成分PA大幅下降,由1989 年的0.334 变为2015 年的0.051,但是绝对贫困成分对综合贫困的贡献从1991 年开始逐年下降,从99.2%削减为2015 年的84.1%。相应地,相对贫困的成分PR从0.003 上升至2015 年的0.010,对城镇综合贫困贡献的占比从0.8%上升为15.9%,说明城镇内部的相对贫困问题也应受到一定的关注。而对于农村样本,其绝对贫困贡献的变化方向与城镇样本基本一致:PA大幅下降,由1989 年的0.345 变为2015 年的0.094,但是绝对贫困个体对综合贫困的贡献逐年下降,从1993 年的99.1%削减为2015 年的83.7%。此外,与城镇相比,农村相对贫困问题更为突出: 相对贫困成分PR从2004 年的0.003 上升至2015 年的0.015,对农村总贫困贡献的占比从1.8%上升为16.3%,且在2006—2015 年间高于城镇子样本。银平均(2007) 指出,除了历史、自然因素和农民的个体因素,农民还遭受经济、政治、社会生活、福利制度和文化等多个维度的社会排斥,使得他们相对于城镇居民来说更难以融入社会。这些因素所形成的农村贫困再生产机制,使得农村地区更易陷入恶性的贫困代际传递与循环之中。

表8 中国综合贫困指数的分解结果(城镇与农村)

从各地区的综合贫困指数分解结果可以看出,各地区绝对贫困与相对贫困对综合贫困的贡献在不断发生变化,且具有异质性差异(见图6)。①各地区综合贫困指数PO 分解的具体结果请见《经济科学》 官网“附录与扩展” 中表A14。中西部地区各成分变化趋势相近,东北地区相对贫困成分占比上升幅度较大。具体来看,东部地区的绝对贫困成分PA的贡献并不像全样本那样呈现出稳定下降的趋势,而是在2009 年后呈现出一定的反弹,导致此期间综合贫困也有所加剧。除了东部地区,其余地区综合贫困中的绝对贫困成分PA在2000 年后稳定下降,相对贫困成分PR稳定上升,与全样本变化趋势基本保持一致。此外,中部地区和西部地区各成分贡献的变化趋势几乎一致,相对贫困成分对综合贫困的贡献接近10%;东北地区相对贫困成分贡献的上升幅度最大,2015 年相对贫困成分对综合贫困的贡献已超过20%。

图6 绝对与相对贫困对综合贫困的贡献(地区子样本)

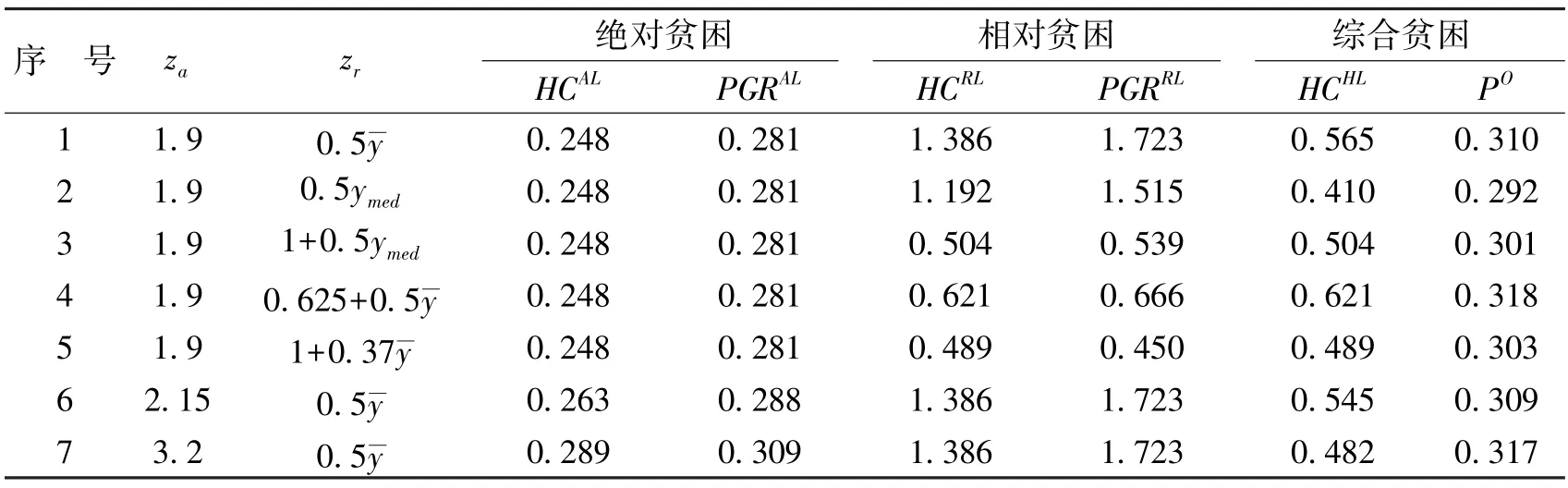

(五) 稳健性分析

为检验以上结论是否具有稳健性,本文参考现有文献常用的贫困线,然后替换前文所设定的部分贫困线标准。表9 第(2) 列和第(3) 列显示了城镇子样本所使用的绝对贫困线和相对贫困线的特定组合,混合贫困线的形式依然由式(9) 给出。前五对组合(表9 中的序号1 至5) 都使用了不同的相对贫困线,但不改变城镇、农村及全样本的绝对贫困线。第一个组合作为基准组,即前文实证部分所采用的贫困线标准,而余下贫困线组合用于与其作对比。第二个组合所采用的相对贫困线非常接近于基准组的相对贫困线,但使用的是样本家庭的中位数收入ymed而不是平均收入第三个组合替换的相对贫困线同样基于中位数收入,斜率与前者相同,但它含有截距项($1/天,2011PPP)。该相对线又被称为社会贫困线(societal poverty line),由Jolliffe 和Prydz (2017) 根据699 个国家的贫困线阈值对中位数收入回归而得到相应估计值。第四个组合替换相对线为弱相对贫困线,它在基准组的强相对线上加一个截距项($0.625/天,2005PPP),该贫困线由Chen 和Ravallion (2013) 对74 个国家的贫困线进行拟合所得到。第五对组合考虑具有较小斜率参数的相对贫困线 (Ravallion 等,1991;Bourguignon 和Atkinson,2000),即将原斜率值0.5 替换为0.37,同时含有截距项($1/天,1985PPP)。第六对组合根据2022 年5 月世界银行公布的最新绝对贫困线标准$2.15/天(2017PPP) 替换基准组的城镇子样本$1.9/天的标准。①“Updating the International Poverty Line with the 2017 PPPs”,World Bank May 02,2002,https://blogs.worldbank.org/opendata/updating-international-poverty-line-2017-ppps.最后一个组合根据世界银行针对中等偏下收入国家给出的$3.2/天(2011PPP) 的绝对贫困线标准替换基准组的城镇子样本$1.9/天的标准(Jolliffe 和Prydz,2016)。表9 给出基于不同贫困线组合的各类贫困指数演化结果,由该指数2015 年与1989 年估计值之比表示减贫力度,比值越小,说明贫困减少得越多。

表9 基于不同贫困线组合的各类贫困指数变化幅度(全样本)

从表9 可以得出,无论采用何种组合的贫困线,绝对贫困的广度和深度(HCAL和PGRAL) 都已大幅下降至少70%,这与前文的结论基本一致。而对于相对贫困,基于不同贫困线得到的结论并不稳健,带截距项的弱相对贫困线(序号3、4、5) 得出相对贫困减少40%左右的结论,而强相对贫困线(序号1、2、6、7) 得出相对贫困严重加剧的结论。尽管出现悖论,但可观察到2009 年后中国相对贫困并无明显的下降趋势。以综合贫困来看,无论采用何种组合的贫困线,综合贫困指数PHL的结果非常稳健,基本维持在0.30 左右,充分说明了该指数的优越性。由此,可以得出一个相对保守的估计: 我国的综合贫困下降的幅度在65%—70%。此外,基于各贫困线组合得到的分解结果也显示,相对贫困成分对综合贫困的贡献呈上升趋势。

五、结论与建议

本文基于Decerf (2017) 分层的贫困线和综合贫困指数考察了1989—2015 年中国居民收入贫困的动态变化,并将综合贫困指数分解为绝对成分和相对成分,同步考察不同类型的贫困对综合贫困的影响。实证结果表明,1989—2015 年,中国居民的绝对贫困大体呈持续缓解趋势,但随着人均收入水平的提高和收入分配不平等的加剧,相对贫困问题愈发突出。2009 年后,相对贫困的上升在一定程度上“抵消” 了绝对贫困的削减,从而综合贫困下降幅度减缓。从城乡子样本的测度结果来看,中国城镇的绝对贫困削减快于农村,但城镇和农村地区的收入不平等和相对贫困状况都趋于恶化。从地区样本来看,中西部削减绝对贫困尤为突出,但各地区相对贫困仍是“顽疾”;各地区综合贫困均已大幅下降,但东西部地区综合贫困有所“反弹”。综合贫困指数分解结果表明,中国综合贫困指数减少的主要原因是绝对贫困个体的减少,相对贫困对综合贫困的贡献呈逐步上升趋势。分城乡样本来看,农村地区相对贫困对综合贫困的贡献要比城镇更高。分地区来看,东北地区相对贫困成分占比上升幅度较大,西部地区和中部地区绝对贫困成分仍具有较高的贡献值。

2020 年末,现有标准下的绝对贫困问题已被完全消除,中国现阶段减贫目标得以完成,贫困人口基本实现“两不愁、三保障”。但是,相对贫困问题依然存在,无论是城镇还是农村,仍有部分居民无法融入社会。如何变革基于消除绝对贫困思路的扶贫治理体系,促进相对贫困群体持续稳定脱贫,是2020 年后中国扶贫事业面临的主要难题。结合上述实证结论,本文提出以下政策建议。首先,应将收入贫困的绝对(“富裕”) 和相对(“共同”) 方面纳入统一的框架内综合考虑,在解决“有” 的问题的基础上,再逐步提高现行的贫困线水平,从“有” 向“好” 再向“优” 不断发展,构建与经济发展相适应的贫困线动态调整机制,以精准识别潜在的相对贫困人口。地方政府可根据当地主导的贫困类型实施有针对性的扶贫措施,逐步完善目前的建档立卡制度,根据贫困户的不同类型建立相应的档案,增大扶贫的覆盖面。其次,适当提高低保政策的瞄准率和覆盖率,并合理加大财政转移支付力度以提高低保金领取额度,由“保基本” 逐步转变为“保面子”,以解决农村群体的相对贫困问题。各地扶贫办可结合本地贫困类型,按本省标准,根据当地物价水平适度调整贫困线。最后,除了要针对深度贫困地区和特殊贫困人群采取帮扶措施,对于已脱离绝对贫困的人群,也需要在后期跟踪关注他们的返贫状况及相对贫困状况,充分考虑其社会融入问题,制定相关政策以提供制度保障,巩固扶贫成效。