朱英豪

羊楼洞,结账柜台边上,显眼地码放着几排槟榔零食。作为湖南人的标志性零食,槟榔已经渗透到了湖北地界。再过一个多小时,当我出现在岳阳某家酒店的前台,除了槟榔,迎接我的,还有教员的小塑像。

江湖之会。正值“五一”假期,洞庭湖畔,岳阳楼游人如织。滕子京和范仲淹,当时都是被贬谪的北宋官员。自屈原以来,直到唐宋时期,作为中原文化的边缘地带,湖南依然是安置贬官谪吏的一大去处。与德国地理学家李希霍芬沿着湘江顺流北上有所不同,官员们逆流南下的旅行总是裹挟着不安和离愁。“过洞庭、上湘江,非有罪左迁者罕至”,路过岳阳被贬永州的柳宗元曾如此总结。正因如此,北上的旅行总给人以希望。韩愈从湖南走到湖北后有诗云:“面犹含瘴色,眼已见华风”。由此可见,当时的湖南并未被视为完全汉化之地,与中原有别。

今天的长沙潮宗街一带热闹非凡,里面有一座重建的太傅祠,是为纪念汉朝时被贬到长沙的贾谊。这位以《过秦论》而为国人熟知的文人,被贬官到此,做了3年太傅。一天,有只鵩鸟飞进他的住所。鵩鸟长得很像猫头鹰,是不祥的鸟。“长沙卑湿,谊自伤悼”,贾谊当时看到猫头鹰,翻了翻占卜之书,认为自己寿命已不长了。

有学者分析,从屈原怀石投江开始,到谭嗣同慷慨就义,以及陈天华、杨毓麟等人蹈海自尽,漫长的贬谪文化多多少少在三湘大地上留下了悲情的影子。

在岳阳工业遗址公园我碰到一位老人,我们就站在观景平台上,望着远处的君山岛,有一搭没一搭聊了好一会儿。他说自己是卖白酒的,之前都是走水路去成都。父亲那辈是梅州人,被程潜征收壮劳力来到湖南,所以没能去台湾,在此安了家。我们又说起这两天的新闻,那些(在梅大高速上)被烧毁了的车子。后来我正发呆时,他指了指不远处的长江,说就在十来年前,离这里很近,也是差不多这样的季节,台风在夜里把一条从上海来的客轮刮翻了,死了四百多人,上面都是退休的老人。哦,那不就是东方之星那次吗?

老人说,所谓的洞庭湖八百里,现在估计只有六百里了。那些丢失的,其实都被围湖造田了。湖面缩小、陆地增加,正是在明清两代,岳阳才具备了大规模接纳移民来垦殖的条件。

在前往屈子墓的路上,我看到路两侧的水田波光粼粼,边上堆砌着废弃的秧苗包装—一场雨后,正是早稻下秧的季节。湖南博物院对“湖广熟天下足”这句谚语作了非常详细的阐释,它流行的时期正是二次大移民的清代初期,即人口变多,但粮食单位产量已经大幅度提高的时候。专注于两湖地理研究的张伟然教授曾引用宋代一个史料做例子,里面列举了湖南桂阳郡(现郴州桂阳县)的耕地天然膏腴,“不待施粪,锄耙亦稀”,亩产却不如“瘠薄之土”的闵浙地区,后者“上田收米三石,次等二石”,桂阳郡的农民收不上这个数。但因为够吃,湖南人就躺平了。张教授通过研究发现,湖南这种懒散的民风在明清之后就普遍消失了,因为大量的移民涌入,改变了人口结构,也带来了新的竞争,人们开始变得勤奋起来。

张伟然还提出,湖南“质直”的民风,和在古代长期处于自给自足的经济状态,无所仰给于四方,有着极大关系。那时湖南的经济结构较为简单,社会关系不如经济发达地区复杂,因而居民的思维和行为方式比较直截了当,不惯于在人际关系上下功夫。

装饰用的石头里,有一种叫贵州青,也叫绿玉。湘阴县祭奠左宗棠的相国祠门口就耸立着一大块黄绿色的贵州青。这种石头来自贵州台江县。

维新人士杨毓麟在号召湖南自治的册子《新湖南》里,指出湖南和云贵之间的关系:“我湖南有特别独立之根性……盖前则划以大江,群岭环其左而负其后,湘江与岭外之流同出一源,故风气稍近于云贵。而冒险之性,颇同于粤,于湖北江西,则相似者甚少,盖所受于地理者使然”。

这个观点,从北京回到浏阳创业的易洪波应该不会很同意。在聊天中,他多次提及,湖南和江西的关系纠缠,远多于和本是湖广一家的湖北(湖南1723年独立建省)。过去10年,浏阳夏布作为当地几大非遗之一,在他和非遗传承人谭智祥的努力下,被经营得风生水起。他接下来的目标,是要把自己的品牌“夏木”拓展到东南亚等地。浏阳地处长沙西边,已经靠近江西边界。我不是很确定,古代夏布传播有一张怎幺样的路线图。但从现在网上流传的十大夏布出产地来看,江西显然是一个重要的地域,被列为四大苎麻产区之一,其中几个产地都离浏阳不远。

浏阳博物馆里,有一个有趣的方言板块,明确列出浏阳方言有客家方言、湘方言和赣方言,而赣语区竟然是分布最广的。比起槟榔从湖南渗透到湖北,方言的穿透力更是强劲。着名学者周振鹤认为,这是江西移民大量迁入的结果。江西人移民湖南,始于唐末五代,明代而大盛。

去蒸浏记吃着名的浏阳蒸菜时,接待我的小伙子是东乡人,讲的却是客家话。这个发现,倒和民国二十年(1931年)湖南浏阳自治调查办公处的调查笔记吻合:“语言四乡不同,东乡客籍多广东人,尤嗷呀莫辨”。

虽然如此,但店里并没有卖客家人喜欢拿苎麻叶子做的苎麻粄,只有红糖糍粑。“北人不治苎”,苎麻分布很广,但大抵在南方潮湿瘴疠之地(老易也提到在干旱的情况下苎麻易断)。记得几年前在越南西贡老街,我从酒店临街的窗口听到乡下阿姨挑着担子满街吆喝,还追下楼去买来吃。老易说,现在浏阳还没恢复批量种植苎麻,这也许是一些传统消失的原因之一吧。

在长沙,我还遇见另一位久违的朋友,《水象》杂志的主理人爱米。“潇湘逢故人,若幽谷之睹太阳”,唐朝被贬衡山的官员徐安贞乘船北归时在长沙遇到朋友李邕(麓山寺碑撰书人),曾发出如此感慨,可见湖南在唐人眼中的形象。我宁可把幽谷看作因贬谪带来的大面积阴影,因为我在南下的孤旅中连遇老友时,竟有着同样的欣喜。

爱米在岳麓山后山租了一个民居,一住就是很多年。作为河(湘江)西长大的孩子,除了进城办事,她很少去河东。后来,她舍身陪我去了一趟文和友。在全是钢筋水泥的楼里,我们像无头苍蝇一样找路,她说自己快要窒息了。在长沙,她离不开岳麓山。她打理的杂志,最近两次的主题都和自然有关。

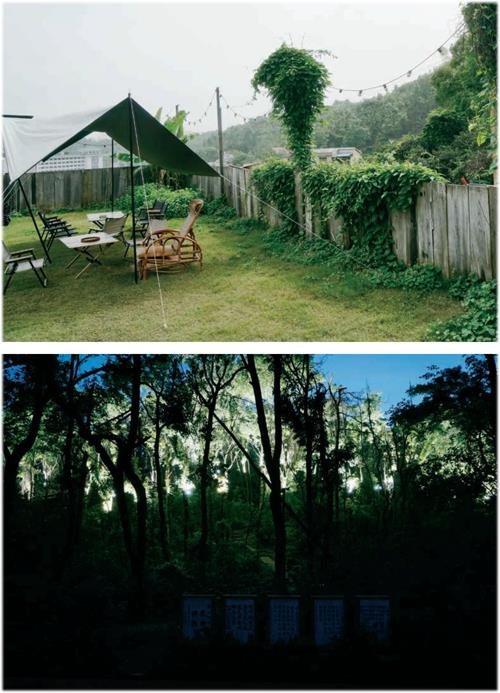

她在长沙的朋友们也是。在岳麓山附近,住着不少创作者和自由职业者:调音师阿勇和思思夫妇、运营空间的roro、建筑师yibo、来自加拿大的平面设计师麦石。我在一次聚餐上见到他们,地点就在岳麓山一处树林深处,一栋自家宅院前的林间空地。这是一个没有官方定位的地址,爱米认真地在发给我的地图上做了详细标注。当我把车停在距离树林不远的一个停车场,林间缭绕的音乐声给了我方向,没走多远,一条他们自己踩出来的小径从树林中跳入眼帘。

红烧鸭、糖醋排骨、紫苏冬瓜鳝鱼、泰式虾、蒿子粑粑……每个人平等地贡献一道菜,还有不知谁带来的自酿梅子酒。酒足饭饱,主人抱来一只摇滚球,五颜六色的灯光蹿上香樟树榕树的树梢,配合着音乐,几个五六岁的孩子早就按捺不住,开始舞动起来。

我有过在自家聚会被邻居投诉的经历,不得不羡慕眼前的景象。音响的声音不小,但树林就是天然的屏障。更何况,方圆几十米内没有人家。山林一夜带给我的自由感,让我想起前几天在岳麓山脚下看到的一些被遗弃在街上的围挡。这些巨型泡沫拖鞋,在疫情期间曾为这里着名的无围墙大学筑起了“围墙”。

如果没有这些围挡的提醒,我都忘了自己可以自由进出一所国内重点大学(须知西方知名大学基本都可以自由进出)。除了那些古色古香的民国建筑,这里鳞次栉比的饭馆和五光十色的店招总让你觉得置身某小吃街或者步行街。湖南大学图书馆就在地铁口对面,谭嗣同们当年为救国创办的算学社的升级版—国家超级计算长沙中心,已经被几十家饭馆包围了。

去年年底,北京大学工学院副教授李植翻出闸机和保安赛跑的帖子曾经在网上引起热议。李值说其实很多学生喜欢有这个围墙(闸机),不想脱离“被保护”的感觉。而与此相反,湖南大学的学生接受媒体采访时表示虽然偶尔会受到游客的干扰,大部分时间生活秩序都是正常的。

1869年,当李希霍芬从船上下来,到山上探访岳麓书院时,他对当时学校里的自由氛围有着深刻的印象,“每个学生自主地学习,只是当他有不解之处的时候才去问他的师长。他们两个一起住在小格子间里,每十个人有一个厨子负责饮食。”从字里行间看,李希霍芬应该是认可岳麓书院教育学生的方式,并暗示了颇为自由的读书环境。在这样的环境下,学生能够形成独特的社群,而这种社群对彼此的影响最深。

在他造访学院时,岳麓书院曾经的学生,后来出访欧洲的首任英法大使、“众人皆睡我独醒”的郭嵩焘,正赋闲在长沙家里。岳麓书院培养的学生中,很多是近代史上赫赫有名之辈。比如《海国图志》的作者魏源,与郭嵩焘同时期求学的湘军将领曾国藩、左宗棠、胡林翼,毛泽东的老师、湖南大学最早的倡议者杨昌济,前文提到的维新志士、杨昌济的挚友杨毓麟等等。在城南书院与杨毓麟就是同学的杨昌济,在后来的致杨氏诗中有“城南携手日,岳麓纵谈时”一句,不禁令人想象学院当年自由开阔的舆论氛围和公共空间。

吊诡的是,因为湘军在太平天国运动中力挽狂澜,湖南—这个当时走出如此多亲西方的清朝洋务官员的地方,其民众(包括一些学生)却是当时对洋人和外部世界最为仇恨的一群人。当时的外国人把湖南和拉萨、紫禁城并列为外国人不敢进入的禁地和城堡,所以当李希霍芬下船试图拜访岳麓书院时,他做了一件连当时的传教士也不敢做的事情。

“随着人越来越多,学生们的情绪也越来越激动。突然不知谁嗷了一句:“快把门关上!”李希霍芬在日记里记录了自己逃离学院时的场景。当我把这个场景复述给麦石时,这位在长沙住了多年的加拿大人直勾勾地看着我,有点不敢相信。这也难怪,哪怕对于长沙人,这也是一段隐秘的历史—相比今天没有围墙的大学,那时的岳麓书院,学生内心有一堵排外的墙,坚硬无比。

具有讽刺意味的是,9年之后的一个夏天,卸任英法公使的郭嵩焘从上海乘坐汽船返回长沙省亲时,有两名官员现身,要求该船只立即驶离湖南。而早在他赴欧履职的1876年,一群在长沙参加乡试的书生在城里到处贴那张“未能事人,焉能事鬼”的大字报羞辱他,最后以点火焚烧郭嵩焘的房子收场。

汉学家裴士锋曾经写过一本《湖南人与现代中国》(P r ov i nci a lPatriots),正是以郭嵩焘、谭嗣同、杨毓麟、杨昌济、毛泽东等湖南人为主角,深刻分析了近代湖南在一个晦暗不明的历史关头所经历的一场无疾而终的复兴运动。在这本书里,除了上文所说的吊诡的两面性,今天残留在湖南土地上那些肆意的野性,似乎也能找到答案。

离开长沙前的一个晚上,我爬上禹王碑观景台,俯瞰橘子洲头和河东林立的高楼。不经意间,“实事求是”几个大字,从湖南银行大厦外立面上倾泻而下。若没记错,这句话最初的出处,正是岳麓书院入口进门后的一块门匾。

喜欢这座山,是因为它浑身的民国味—山下美不胜收的岳麓书院和一座座没有围墙的民国大学建筑,以及山上那些小径分岔处幽静的民国志士墓冢和墓庐。已是夏日,我几次上岳麓山都安排在接近傍晚的下午。长沙的肆意是行动派的,不但巴士和地铁在关键区域开到夜里12点,而且夜访岳麓山,只要你愿意,可以说没有任何时间限制。

看完大部分的烈士墓,我去往丁文江墓告别。丁文江是中国地质学的开创者之一,继承和修正了李希霍芬在中国的众多地质发现和勘探成果。和李希霍芬以寻找煤矿为己任相似,他走遍了很多李希霍芬去过的矿区,最终在湖南南部一次寻矿旅行中遭遇不幸,英年早逝,被就近安葬在岳麓山上。

在山上魔幻的灯光照射下,那些最早自晋代就栽下的罗汉松、唐代的银杏、宋代的香樟树,展露出苍翠的剪影。翻过山头,一群拿着强光手电的户外驴友一路小跑,从我身边经过。月色不错,当眼睛从手电刺眼的光线里恢复过来,我继续赶路。

从主路上拐下来,下坡,很快我几次碰触到蜘蛛网。路上多乱石,台阶不是很明显,但走了大概不到5分钟,一个小牌坊出现在我眼前。在众多墓冢中,丁文江的是最美的,但也是最寂寥的。生平碑刻上只写了他作为地质学家的贡献,完全没有新文化运动时期的事迹,而且还把他留学的国家写错了。当年他下葬时,可是胡适亲自撰写挽联,北大清华校长均出席了。

果然是地质学家的田野模拟与长沙的野性叠加,从墓冢通往中南大学的那段路上,台阶几乎消失在朦胧的月色中了。我记起了在入口处和保安的聊天,他说原则上我们10点关闸门,但你还是可以在里面待着。只不过,你要对你自己负责哦。