李 玲 陈兆康 林发勤

(中央财经大学 国际经济与贸易学院,北京市,102206)

一、引言

二十一世纪以来,受全球经济危机与政治不确定性影响,“逆全球化”浪潮不断涌现。自2008年国际金融危机爆发,经过九年多的调整,全球经济仍旧复苏缓慢,贸易保护主义却又不断升级,各类区域性的贸易投资协定碎片化加剧。在众多欧美国家,“逆全球化”与贸易保护的观点得到很多民众的认同,但“逆全球化”能否影响各国居民的主观幸福感呢?贸易萧条又能否影响各国居民的主观幸福观呢?近年来世界经济与贸易的发展也许倾向于给出肯定的回答,特别是在面临日益凸显的失业与通胀“双高”问题的时候。

贸易开放度对主观幸福感或国民福利的影响一直备受争议。从国际分工专业化、国际贸易对国家福利影响开始,不同学者就已经建立了不同的贸易理论。最早由Adam Smith(1776)在《An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations》中指出,国际化分工将对各国带来双赢的局面。基于国家间劳动生产率差异与比较优势,Ricardo(1817)认为国际贸易将在很大程度上促进商品的生产与流动。对于参与贸易的两方,即便一方的生产成本更高,但只要两国的相对表现不一样,均能从贸易中获益,进而贸易国的国民福利都将得到提升。但 Stolper和 Samuelson(1941)指出,国际贸易会提高该国丰裕要素所有者的相对收入和实际收入;降低稀缺要素所有者的相对收入和实际收入,即实质上加剧了收入不平等。

虽说自由贸易一直被多数经济学家所推崇,但由于存在对自由贸易加剧收入不平等、恶化就业环境与加剧环境污染等担忧,各国贸易政策并没有完全遵从国际贸易理论及其衍生的政策建议。实际上,多边贸易在最初取得一定进展后便出现了停滞,即便时至今日,多数贸易协商会议与贸易协定总会伴随着群众的抗议。Bhagwati(2008)也发现近年来双边或多边贸易协定的扩散比人们普遍认为的要少。

在最初的实证研究中,学者主要探讨居民对国际贸易的态度受到何种因素的影响。基于美国1992年NES数据与美国关税和产业结构数据,Scheve和Slaughter(2001)研究发现要素类型比就业行业更重要,较低的技能与贸易壁垒的偏好相关。Mayda和Rodrik(2005)发现了相似的实证证据,同样支持Stolper-Samuelson理论的说法。与以往的研究不同,他们都推测,在形成对国际贸易的态度方面,个人层面的非经济因素与个人收入发挥了同样重要的作用。相反,Hainmueller和Hiscox (2006)对上述两个支持Stolper-Samuelson的研究提出了挑战。基于NES和ISSP数据集,他们发现贸易保护主义情绪与低教育水平相关,而不是与传统的要素禀赋理论相关,因此强调主观感受与要素并不总是一致的。随着教育水平和文化水平的提升,人们更能认识到贸易的总体效果(即贸易带来的收益大于损失),因而倾向于形成更支持贸易的态度,而与个人是否属于某种要素无关。

事实上,许多支持要素学说的研究,在某种程度上与著名的Easterlin(1974, 1995, 2005)悖论相关。即在横截面数据中,人均收入水平高的国家的国民主观幸福感高于低收入水平的国家,但在时间序列的研究中,这种结论却又是不成立的。因此,在影响主观幸福感的因素的测度中,由于收入对主观幸福感的解释能力不够强,可能部分导致国际贸易态度与贸易或态度与收入的实证研究无法得出统一定论。

随后,为了更科学和直观地研究贸易和全球化对个体主观幸福感的影响,一些研究将注意力转向从调查中收集的幸福感或其他生活满意度的衡量标准,而不再是狭隘的概念,如对贸易的态度。基于1997-2000年WVS数据库的70个国家共计9万多个观测数据,Bjørnskov等(2008)重点研究全球化和个人生活满意度的关系,发现以进出口占GDP比重来衡量的贸易开放度与生活满意度呈正相关。虽说实证结果是显著的,但影响较小。在近期的研究中, Crozet, Hering和Poncet(2017)基于中国家庭追踪调查(CFPS)的纵向家庭数据并以贸易冲击为重要变量,发现出口机会的增加提高了中国当地居民的生活满意度。相反,Di Tella和MacCulloch (2008)发现了截然不同的结果。基于欧洲民意系列调查(the Euro-Barometer Series)和美国社会调查(the US General Social Survey)中关于生活满意度或幸福感的数据,他们的研究表明幸福感指数与贸易开放度(同样以进出口占GDP比重衡量)存在负相关关系。他们认为,由于贸易流动可能带来更多的风险和外部冲击(包括失业的可能性),因此产生了负面影响。然而,负面影响在8%的水平上只是微弱的显著。

除国际贸易之外,主观幸福感还受到收入与就业状况等其他因素的影响。收入与主观幸福感的关系是经济学家所关注的重要议题。自从Easterlin(1974)论述美国跨时期收入水平的大幅度增长并没有导致主观幸福感的相应提高的文章发表以来,主观幸福感逐渐吸引了大量经济学家的关注。20 世纪90年代以来,从经济学的角度讨论主观幸福感的文献大量出现。

在一定时期内,经济增长是一个社会所追求的首要目标,这就隐含地假定收入增长与福利改善二者基本上是相同的,然而这将与两个方面的经验观测不一致。从时间序列上看,Easterlin(1974)指出一个经济体居民收入水平的跨时期增长并不会导致居民主观幸福感程度的相应提高,而且Easterly(2001)和Frey和Stutzer(2002)随后再次重申了这一结论;从横截面跨国比较来看,尽管在收入水平较低的阶段,收入水平越高的国家主观幸福感程度相对也较高,但在一定阶段以后,主观幸福感并不会随着收入的增长而继续增长,而是保持比较平稳的状态。

在收入与主观幸福感的联系中,多数研究并不否认收入水平甚至绝对收入水平的重要性,如Frijters , Shields和Haisken-DeNew(2004)根据德国的情况给出了绝对收入影响主观幸福感的经验证据,但多数研究似乎认为绝对收入与主观幸福感之间可能只具有微弱的联系,如 Easterlin(2001) 发现收入与主观幸福感之间的相关系数只有0.2左右,因此更为强调相对收入与主观幸福感之间的联系, 如 Clark 与 Oswald(1996)、McBride(2001)、Ravallion 和 Lockshin(2001)、Ferrer-i-Carbinel(2005)、Ball 和 Chernova(2008)、Becchetti(2011)等。

就业状况是另一类解释主观幸福感的重要变量,这不仅仅是因为失业可能具有比较严重的社会影响,还因为就业者的主观幸福感状况也将影响到他们是否会采取“跳槽”等行为,从而影响到雇主的经济收益。多数的研究强调,失业会导致居民主观幸福感程度的显著下降,如 Murphy和Athanasou(1999)、Clark和Oswald(1994)、Korpi(1997)、Gerlach和Stephan(1996)、Winkelmann和Winkelmann(1998)。即使在控制失业所导致的收入损失的情况下,失业对主观幸福感仍具有非常强烈的负效应。Winkelmann和Winkelmann(1998)的研究表明,以主观幸福感度量的失业的非货币性损失要远远高于其货币成本(收入下降)。

本文其余部分的结构如下:第二部分给出数据说明以及相关变量的描述性特征;第三部分描述贸易与主观幸福感之间的回归分析结果;第四部分通过构造工具变量来解决内生性问题;第五部分通过样本选择或改变样本容量进行稳健性检验;第六部分探讨贸易开放影响主观幸福感的可能路径;最后是全文的总结。

二、数据说明与描述

本文的数据来自于“世界价值观调查” 2010-2014年的调查数据。“世界价值观调查”(World Value Survey, WVS)是由社会科学家研究变化的价值观及其对社会和政治生活影响的全球网络。其中,WVS调查记录了1981年来世界各地人们的信仰、价值观和动机变化,涵盖了人们主观幸福感等话题。本文正是引用了WVS在2010-2014年段的问卷调查数据共86 272个观测值,在剔除幸福感缺失的数据后实用85 540个观测值。

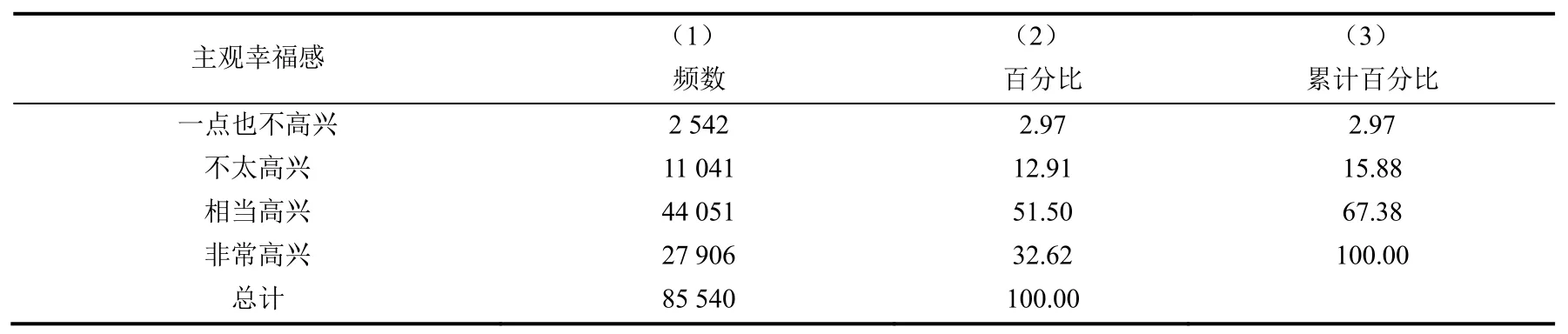

在本文所引用的主观幸福感调查数据中,被调查者的主观幸福度共记录了7种,前4种分别是“一点也不高兴”、“不太高兴”、“相当高兴”、“非常高兴”,约占总体数据的99.15%。另外还有“缺失不清楚”、“无回答”、“不知道”,只占 0.85%。本文将后三种数据剔除后将被调查者的主观幸福感分为4级,从1到4分别表示“一点也不高兴”、“不太高兴”、“相当高兴”、“非常高兴”,如表1所示。

表1 样本规模及目标观测值等级分布

在采用的样本中,被调查者男性占比47.6%,女性占比52.3%,总体上男性比例与女性比例是比较均衡的。被采访者的年龄分布从16到99不等,其中青少年、壮年、中年、老年的占比相当。而问卷回答者当中,根据受教育程度的不同,分为了低、中、高三种不同教育文化程度的人。其中,中等文化程度的被采访者所占百分比约为低、高文化程度的两倍。

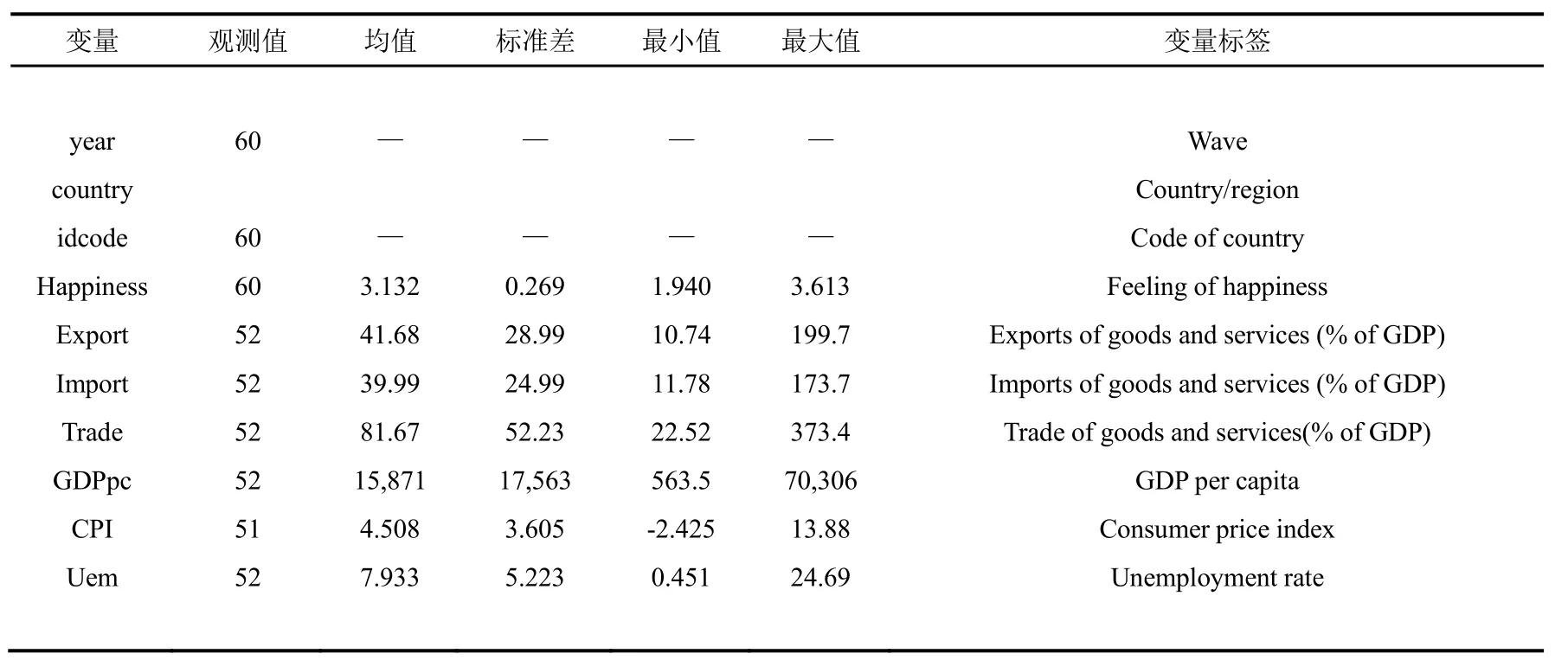

为了进一步得到目标观测值——国家层面的平均主观幸福度,本文对各国被调查者的主观幸福度取平均值,用以描述国家层面上的整体幸福感,所得观测值共60个。主观幸福度是基于过去一段时间的生活状况而作出的打分,即过去出现的数据指标由于滞后效应而对未来时间段产生了影响。因此,本文还采用了世界银行World Development Indicators 2010年的数据,引入对主观幸福度影响显著的几个主要指标,探究它们对2010-2014年主观幸福度的影响:各国在2010年的失业率、通胀率,并用进出口分别与GDP的比重构造了目标解释变量——各国在2010年的贸易依存度,即贸易量占该年GDP的百分比。变量的描述报告在表2中。

表2 变量描述

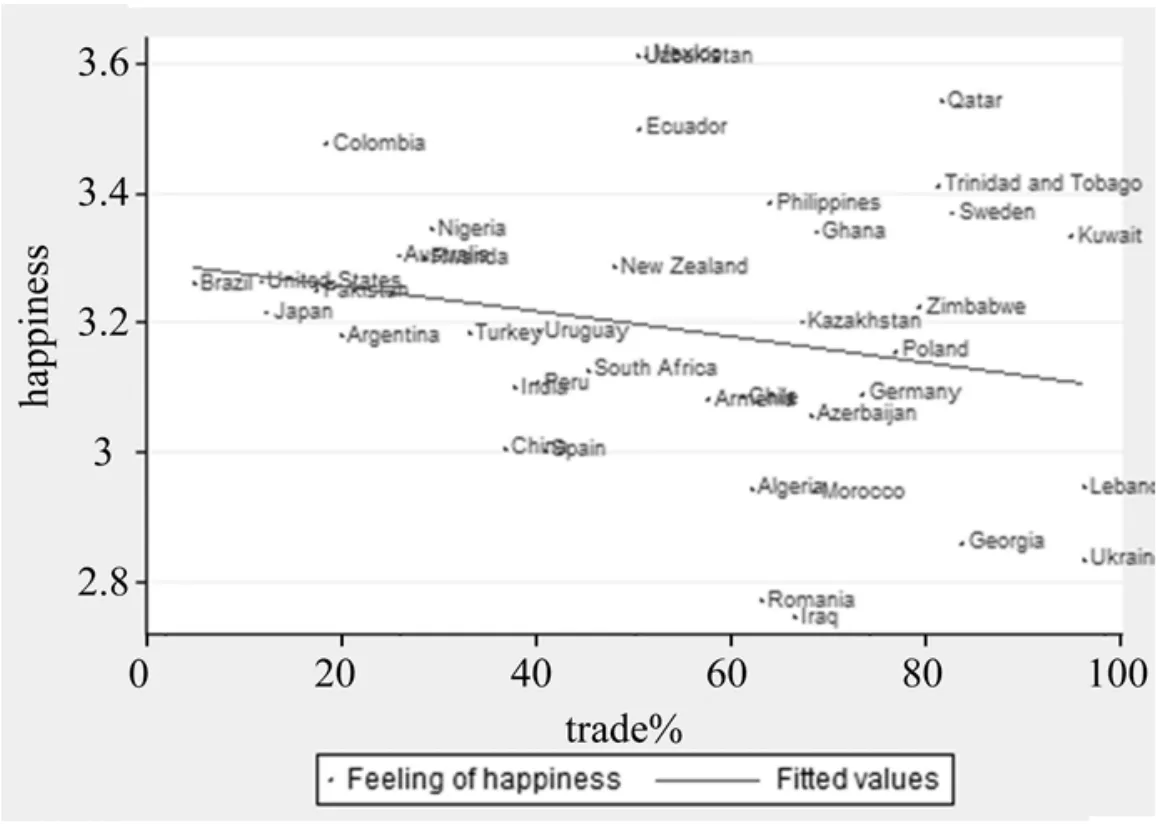

为研究贸易规模对主观幸福感的影响,本文首先对主观幸福感与贸易依存度的相关关系进行大致描述。绘得散点图如图1所示。结果发现,在2010-2014年间,各国平均主观幸福感与贸易依存度之间存在一个大致的负相关关系。这与以往所公认的“贸易会带来福利的改善与幸福感的提高”不同,可能的原因将在后文进一步讨论。

图1 主观幸福感与贸易依存度的相关性

三、模型说明与回归分析

(一)模型说明

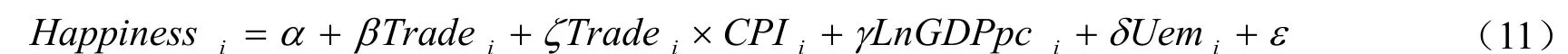

为了研究经济危机后贸易开放度对主观幸福感的影响,本文构建多元线性回归模型进行实证研究。采取以下形式的计量模型:

Ha ppinessi表示i国家的平均主观幸福感指数,反映该国在2010-2014年时间段内居民生活幸福感的一个平均值,是一个截面数据。Tradei表示i国家2010年的贸易开放度或贸易依存度,即贸易总额占GDP的比重,用以衡量一国对贸易的依赖程度,比重的大小反映对外贸易在国家经济中所处地位。LnGDPpci表示i国家2010年的人均国内生产总值的对数,衡量一国居民的生活水平。Uemi表示i国家2010年的失业率,衡量该国的失业水平。CPIi表示i国家2010年的消费者物价指数,用以衡量一国的通货膨胀水平。

解释变量Tradei的参数β1是本次研究中的重点,反映一国贸易开放度对居民主观幸福感的影响。如果贸易开放度加大、贸易总额占GDP的比重上升改善了国家经济发展的结构,有效拉动了国家经济的发展,则能使得一国居民的生活水平有所提高,幸福感也将提高,该情况下1符号为正。但根据要素禀赋理论,国际贸易使得国家福利改善的同时,也将拉大居民的收入差距,而根据新贸易保护主义,国际贸易还会对国家的环境带来负面影响,因此,如果贸易带来的负效应强于正效应的话,β1符号为负。

一国居民生活是否幸福,还受到很多因素的影响。因此,为了研究贸易开放度对幸福感的净效应,在模型中加入了一国的人均GDP、失业率以及消费者物价指数作为控制变量。

(二)回归结果与分析

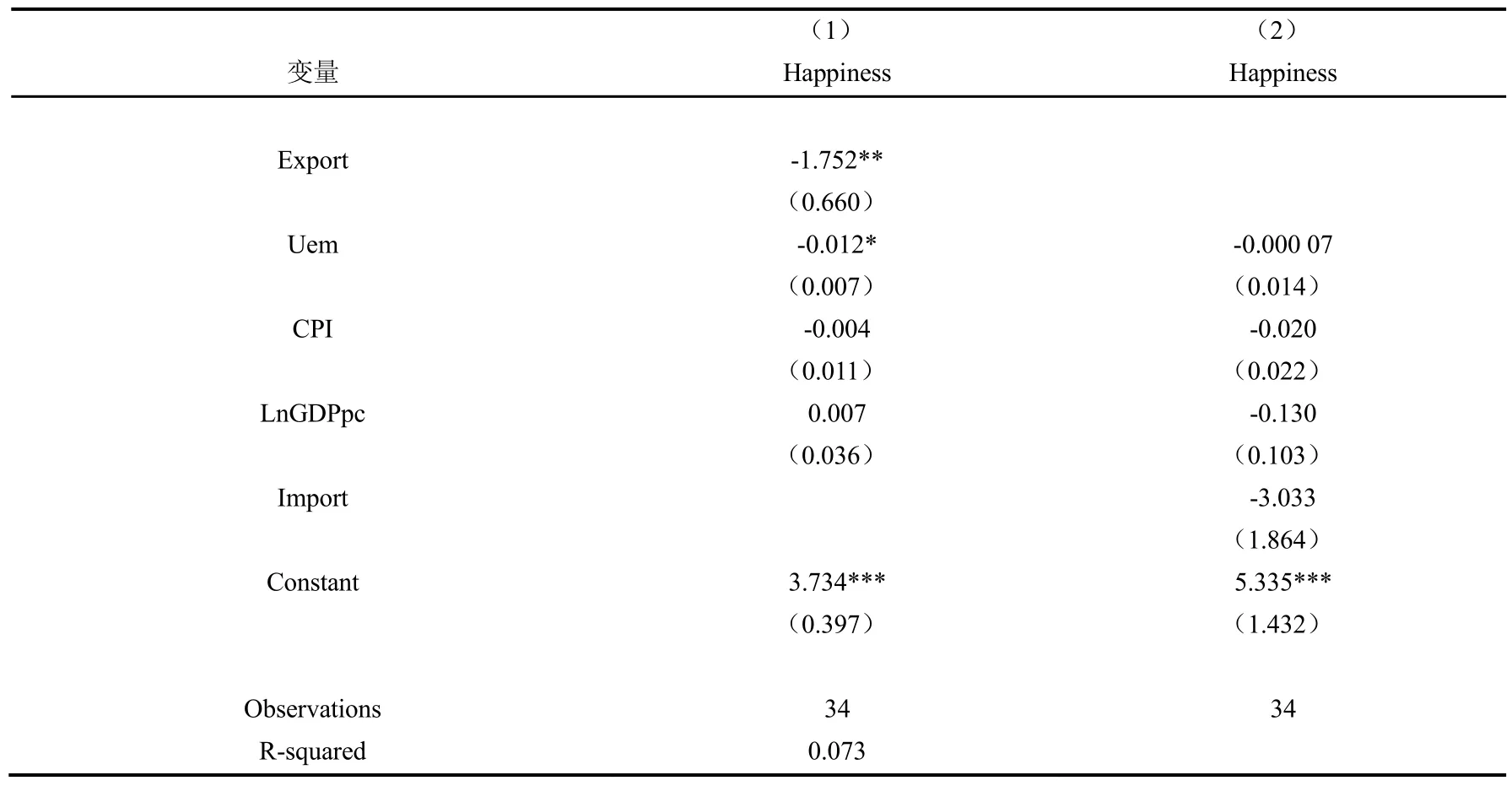

在OLS回归中,本研究使用截面数据与模型(1),通过逐步引入控制变量——人均GDP、失业率与消费者物价指数,估计贸易开放度对主观幸福感的影响。

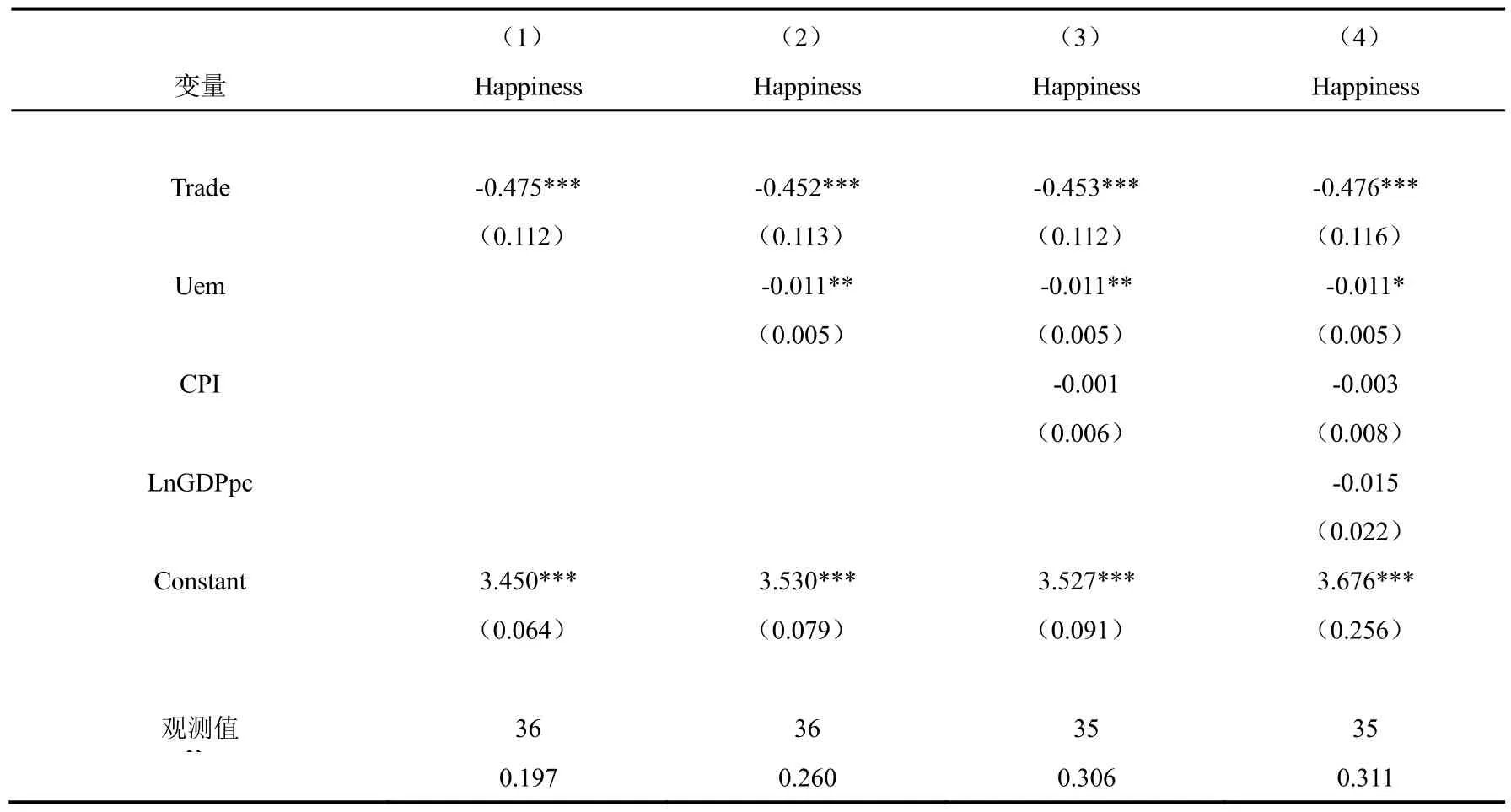

表3为OLS回归结果的展示,其中第一列为不添加控制变量的OLS回归,发现贸易开放度对主观幸福感具有显著的负影响,即贸易总额占GDP的比重越大,该国居民的主观幸福感程度越低。

表3 OLS回归结果

本研究考虑到主观幸福观还受到其他因素的影响,因此通过加入控制变量进一步进行回归,结果如表3中第二、三和四列所示。其中,本研究重点关注第四列的OLS回归结果,即控制了国家失业率、通胀率和人均GDP后,分析贸易开放度对主观幸福感的净影响。

首先关注贸易开放度的作用。回归结果表明,贸易开放度对主观幸福感仍具有显著的负影响。本研究重点关注Tradei的系数1β,就回归结果而言,贸易开放度每上升1个单位,主观幸福感就近似下降0.476个单位,表明贸易开放度的上升将导致居民的主观幸福感下降,一国对贸易的参与度越高,该国居民对生活的满意程度越低。可能的解释是,贸易开放度或贸易依存度的上升,进一步拉大了居民的收入差距,导致进口部门的失业率上升;贸易开放度的上升也可能带来输入型通货膨胀,导致居民的购买力下降,生活幸福感降低。

分析其他控制变量的作用,发现失业率对主观幸福感有消极影响,其参数的估计值为-0.011,较为显著,表明一国的失业水平越高,该国居民的主观幸福感越低。另外,与的参数估计值符号均为负,表明通胀率与人均收入水平也对主观幸福感存在负影响,但并不十分显著。

四、内生性与工具变量模型

(一)模型描述

在主观幸福感影响因素的讨论中,一个重要的问题是内生性问题。主观幸福感与贸易依存度间存在着内生关系。比如,主观幸福感更高的国家贸易开放的意愿和可能性更大,造成反向因果关系。此外,一国的气候环境的恶劣程度以及政策好坏也影响着居民的幸福水平,造成遗漏变量偏差。由于贸易依存度这一变量的内生性,简单通过OLS得出的估计结果往往有偏。因此,为准确识别因果关系,我们需要构建一个与贸易依存度相关但与无关的工具变量解决上述内生性问题。

基于此,本文引用引力模型构造目标工具变量。在引力模型中,地理因素与双边贸易量存在显著的相关关系,并且在一般情况下,地理因素几乎不受主观幸福感以及影响主观幸福感的其他因素影响。因此,可以认为地理因素仅会通过影响贸易依存度这一途径对主观幸福感产生影响。这符合工具变量的假定条件,因此,将地理因素作为工具变量估计贸易依存度对主观幸福感的影响是合理的。

为了更直接地观测贸易依存度通过地理因素对主观幸福感产生的影响,本文估计了缩减回归方程,可更清楚地说明工具变量回归结果和贸易依存度对主观幸福感的影响。

(二)工具变量的构造

根据市场范围的不同,本文将一国的市场进一步分为国际和国内两部分。用主观幸福感表示为:

其中,Happinessi指i国的平均主观幸福感。Ti表示i国国际贸易份额,Wi表示i国的国内贸易部分。此外由引力模型可知,Ti可表示为总收入Yi和邻近度Pi的函数,即:

同理,在规模更大的国家,人口多伴随着更大的市场,居民更倾向于与国内居民贸易。因此,国内贸易可表示为国家规模Si的函数:

将以上三个方程联立可得:

在本文的研究中,假设地理因素Pi、Si与残差项不相关,换言之,各国的邻近度和规模不受幸福感及其他除贸易开放度之外影响幸福感的因素影响。

在估计方程(6)时,需要用到的变量数据有:幸福感、各国的国际贸易份额、各国总收入、各国邻近度Pi和各国规模的大小Si。其中,Ti可以用进出口总额来表示,Yi可以用各国在2010年GDP来代表,Si可以用面积和人口来表示。对于邻近度Pi的构造,我们需要考虑的是,一国的平均主观幸福感既可能受到国际贸易的影响,也可能受到国内贸易的影响。此外,地理要素可对一地区的国际贸易与区内贸易同时产生影响。而地理要素中的邻近度与规模可能相关。一个直观的例子是,我国到美国的平均距离比日本到美国的平均距离大。因此,在估计贸易开放对主观幸福感的影响时,要同时控制邻近度与地区规模。于是我们得到一国与其贸易国的双边贸易方程,可表示为:

其中,Tij指i国对j国在2010年的双边贸易额,LnDistij指i国到j国距离的对数,LnGDPi、LnGDPj分别指i国和j国GDP的对数;根据前文所述,将规模变量用人口和面积两个维度的变量来表示,其中,LnPopi、LnPoPj分别指i国和j国的人口总量的对数,LnAreai、LnAreaj分别指i国和j国国土面积的对数。

接着,本文从双边贸易方程中估计出各国双边贸易量的拟合值,得到关于双边贸易量的地理成分估计:

之后对数据进行国家层面的加总,得到i国进出口总额:

再除以当年GDP即可得到关于贸易依存度的地理成分估计。可以看到,式(6)中除了构造的贸易开放程度工具变量、面积和人口总量等变量外,并不包括其他任何变量。当然,现实生活中还会有很多变量影响主观幸福感的变化,但利用地理变量构造工具变量的合理性恰恰在于其与其他决定主观幸福感的要素均不相关,因此,不包含上述变量并不会使结果有偏。

(三)回归结果与分析

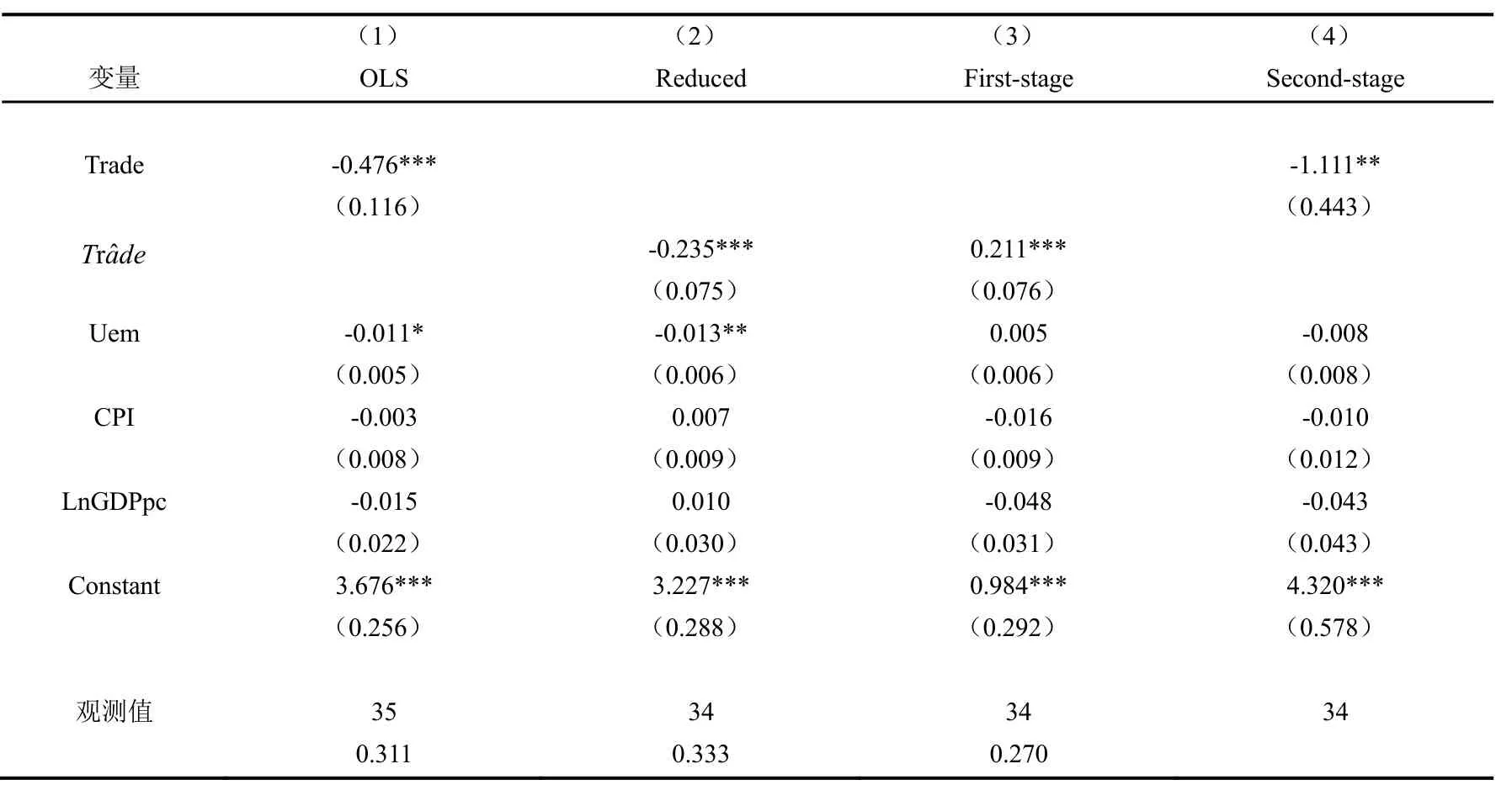

本文采用了联合国商品贸易数据库(UN Comtrade Database)2010年双边进出口量和世界银行2010年双边距离、国家人口总量、国土面积等数据来构造工具变量。通过两阶段最小二乘法得到的最终回归结果如表4所示。

表4 IV回归结果

以表4中可以看到,使用工具变量后,只含地理因素影响的贸易开放度对主观幸福感的负影响程度更大了,贸易开放度每上升1个单位,居民的主观幸福感近似下降1.111个单位。IV回归与第三部分中OLS回归的结论一致,即贸易依存度的上升将导致居民的主观幸福感下降。并且,从第一阶段弱工具变量的检验结果可知,用地理因素作为工具变量,弱工具变量 Cragg-Donald统计量为7.76,小于15%偏误下的临界值8.96,但大于20%偏误下的临界值6.66,可拒绝弱工具变量的假设。该结果有效解决了贸易开放带来的内生性问题,更好地刻画了贸易依存度对主观幸福感的净影响。

五、稳健性检验

(一)个人层面

在前面的研究中,被解释变量——主观幸福感是在该国个体主观幸福感的水平上进行平均而得到的跨国数据。这个过程中,不可避免地将个体平均化,忽略了该国拥有极高幸福感和极低幸福感的个别研究对象,从而使我们的参数估计结果产生一定的估计偏误。

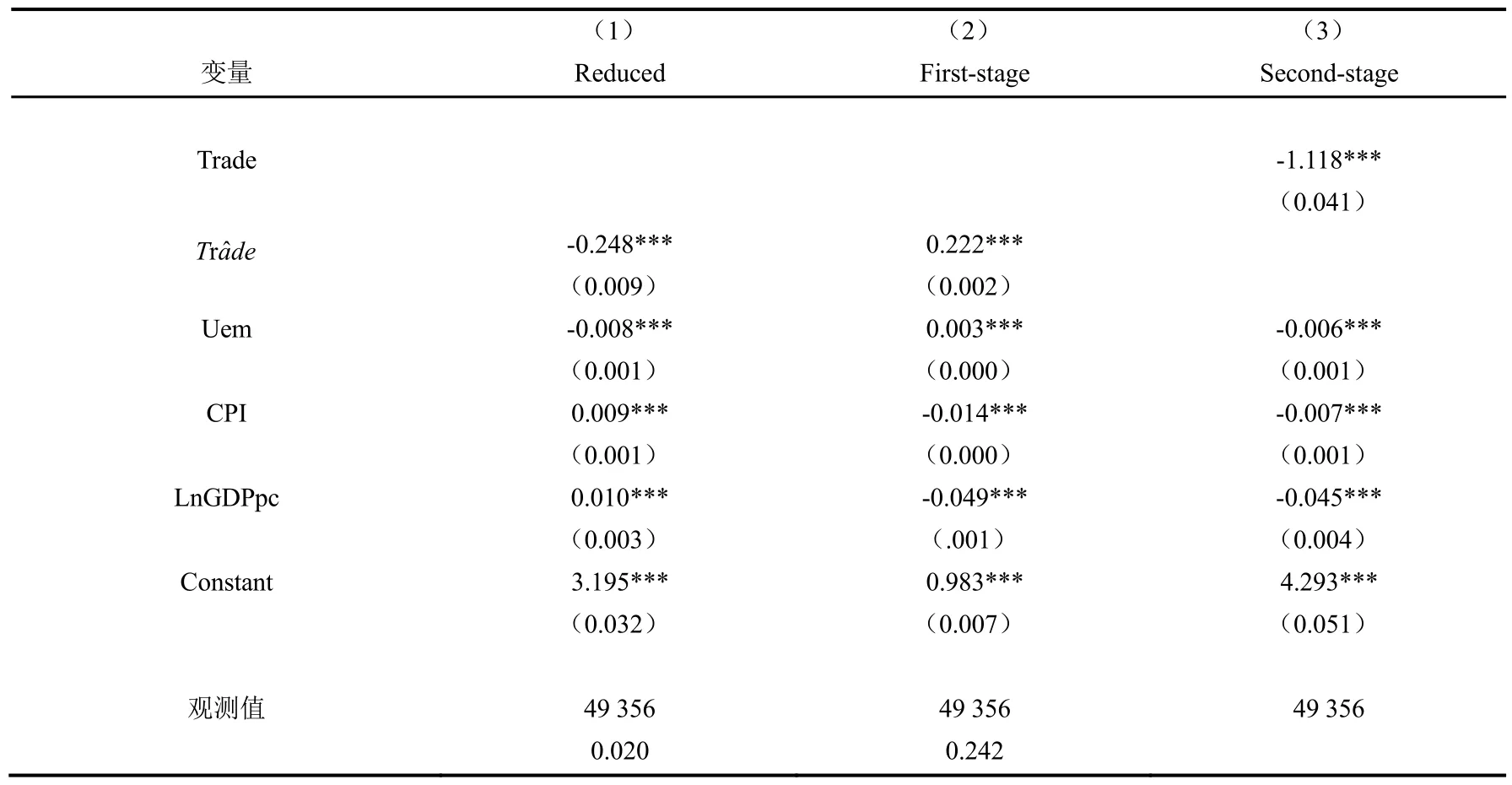

为了解决这个问题,我们使用个体层面的主观幸福感数据,然后将数据代入IV模型进行回归得到参数估计量。结果如表5所示。

表5 个人层面回归结果

可以看到,与之前回归的结果相比,参数估计量并无较大的变化。贸易依存度与主观幸福感之间仍存在显著的负相关关系。这说明了国家层面的回归方程是稳健的。在这样的背景下,可以认为一国贸易量占GDP的比重越大,即开放程度越大,则该国居民更可能生活得不幸福。

(二)增减样本

在研究样本中,样本的随机性会使结果有更高的可信度。样本的随机性是指样本不包含过失误差,如记录错误、统计错误等。但在实际调查走访过程中,样本的随机性条件难以得到严格满足。这种情况下,我们的估计结果将会受到“异常数据”的影响,因此通过随机增加或减少样本,观测统计方法的性能受影响的大小,若影响不大,则说明本研究使用的模型是稳健的。

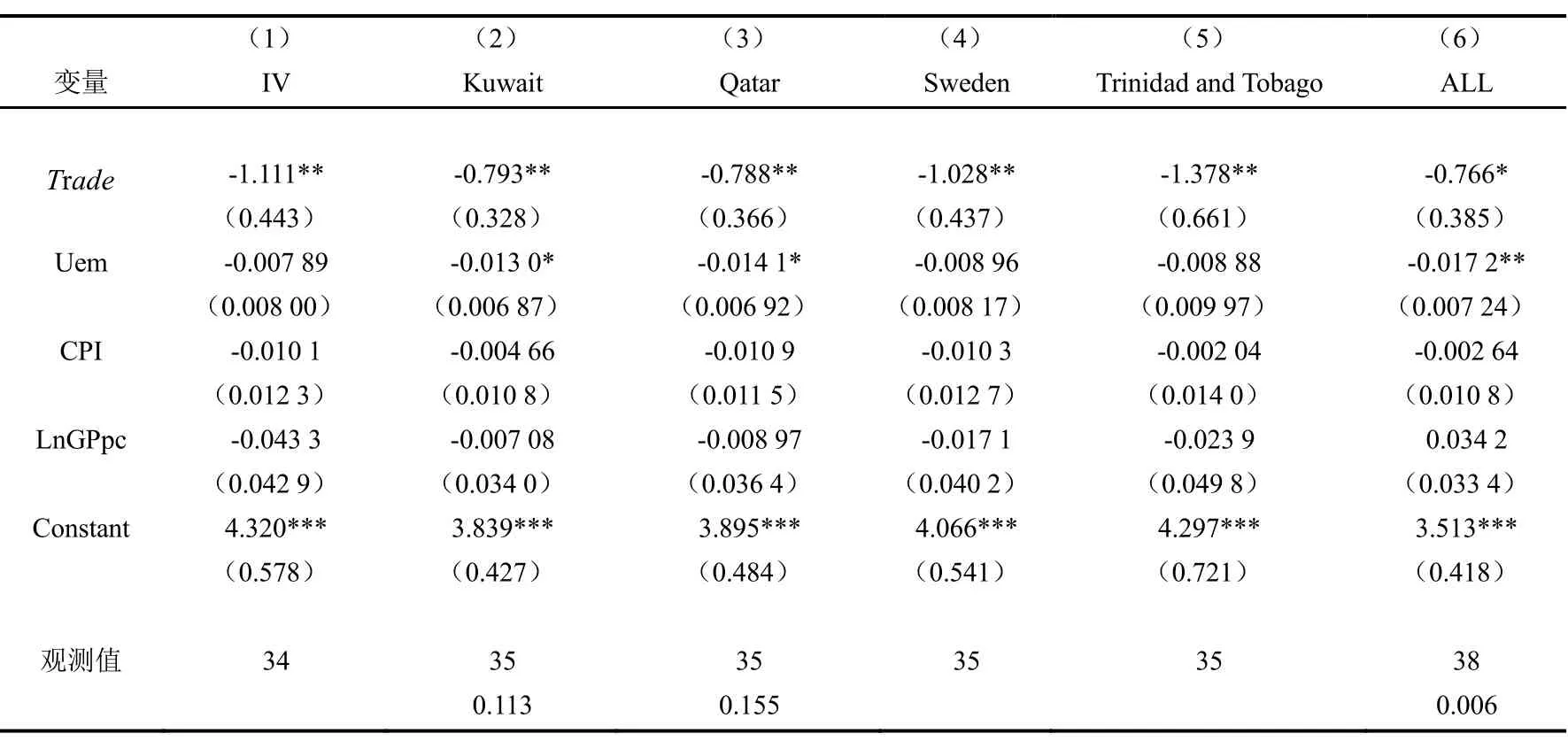

基于第三部分IV回归模型,随机抽取Kuwait、Qatar、Sweden、Trinidad and Tobago这四个国家的样本,分别增加到模型中,并在最后将这些样本全部加入。回归结果如表6所示。对比原来IV模型的结果发现,随机抽取的样本在加入回归后,使得贸易依存度对主观幸福感的负影响程度产生增减不同方向的变化,但总体而言负效应是一直存在且显著的。

表6 随机增加样本IV回归结果

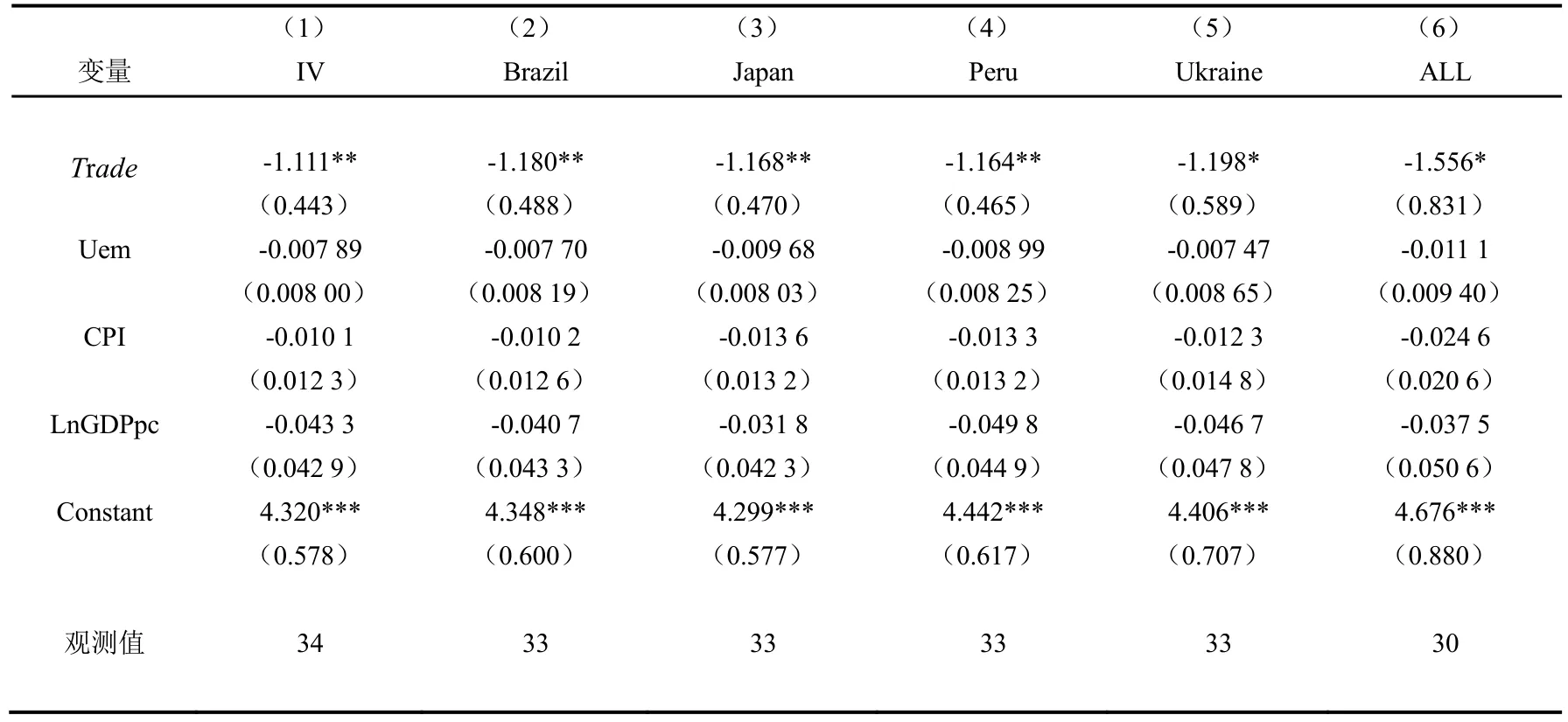

同样的,我们随机抽取几个样本如Brazil、Japan、Peru、Ukraine,并分别剔除这些样本,最后将它们全部剔除出回归模型。得到的参数估计结果如表7所示。

表7 随机减少样本IV回归结果

综上来看,无论样本量发生怎样的变化,目标参数估计结果总是为负且具有一定的置信度水平。这说明我们的研究模型是稳健的,研究结果是可信的。

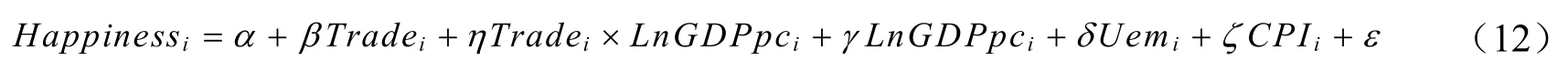

(三)进出口维度

贸易依存度越高的国家,具有更高的对外开放程度,这种开放是从进出口两个维度体现出来的。一国出口量占总产值的比重越大,说明该国靠外贸发展经济的依赖性越强。另外,进口占总产值的比重越高,意味着该国总消费由来自国外的消费品主导。依赖国外的财富创造和消费都与居民生活密切相关,也就是说,贸易开放两个维度会作用于居民的主观幸福感。为了进一步明确贸易开放从进出口两方面如何影响主观幸福感,本文将进出口数据加入回归模型,得到回归结果如表8所示。

表8 进出口

结果显示,出口占比高是使居民主观幸福感下降的显著原因。可能的解释是,出口占国内生产总值的比重越高,意味着国内大部分资源被出口部门占用,而留予国内居民日常生产消费所需要的就很少了,需求得不到满足的居民主观幸福感自然不高。其次,一国过分依赖出口拉动经济发展,国内的经济更容易受到国际不稳定因素的影响,增大了本国的风险暴露程度和失业的可能性,进而降低本国居民的幸福感。

尽管进口占比对主观幸福感的影响并不显著,但由结果仍可得到它们之间一个大致的负效应关系。进出口两个维度都与居民主观幸福感存在负相关关系,而由这两个维度衡量的贸易依存度对幸福感产生负影响就不奇怪了。这进一步验证了上文的结论:贸易开放度更高将使该国居民的主观幸福感将下降,并且我们的结果是稳健可信的。

六、影响机制

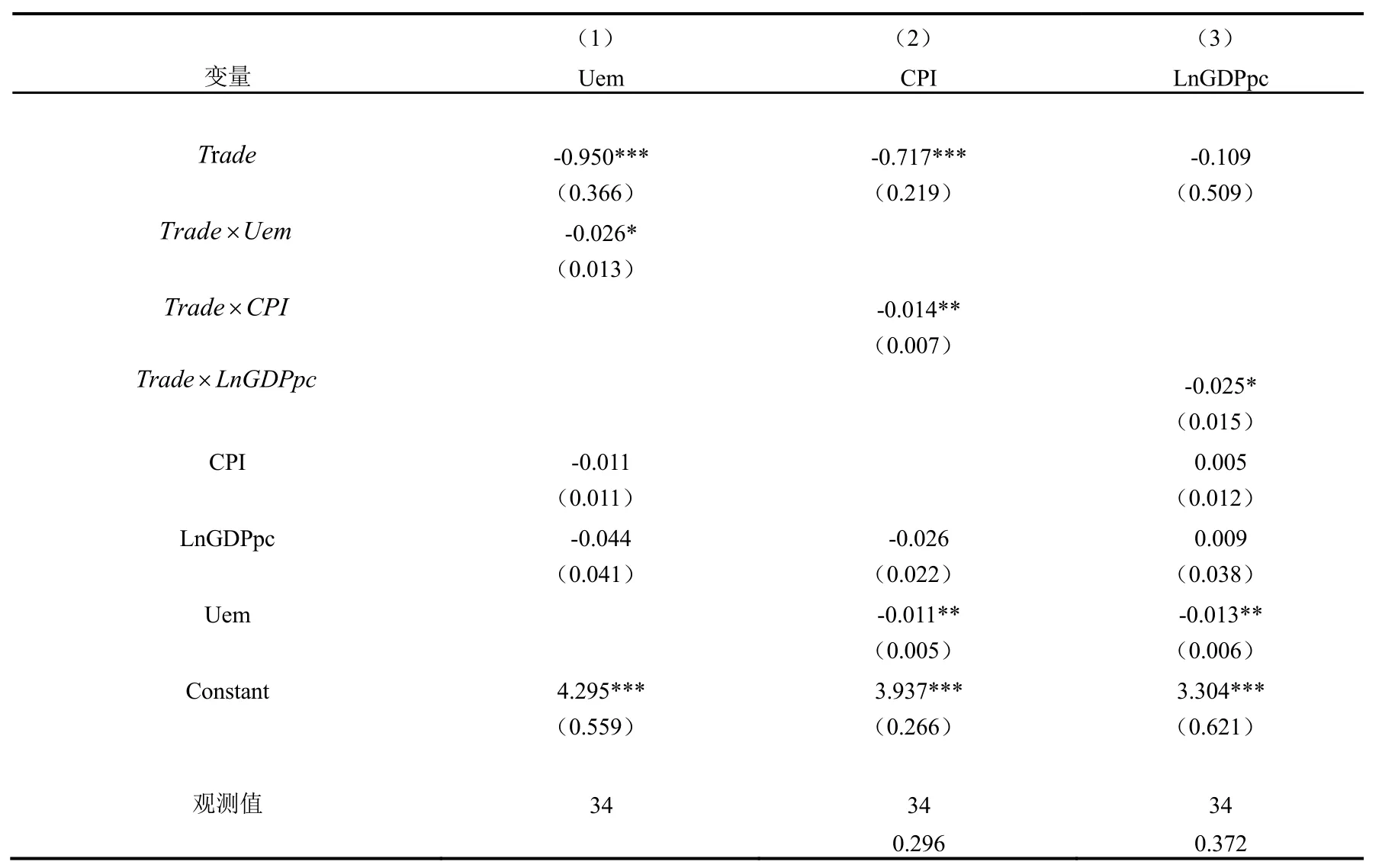

贸易萧条后,贸易开放度可通过多个渠道对主观幸福感产生影响。本文重点检验失业水平、通胀水平和人均国内生产总值三个渠道,即基本回归中的三个重要控制变量。

(一)通过失业水平来影响主观幸福感

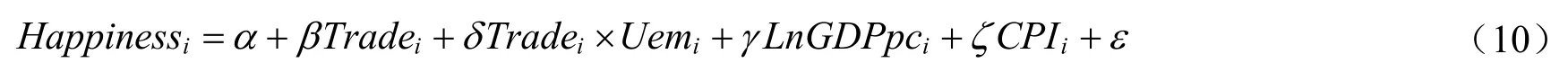

为研究贸易开放度如何通过失业水平来影响主观幸福感,我们首先构建了贸易依存度与失业率,以及工具变量与失业率的交叉项,并根据模型(10)进行二阶段最小二乘法回归。

Happinessi表示i国家居民的平均主观幸福感指数,Tradei反映i国家贸易依存度,Tradei×Uemi为贸易依存度与失业率的交叉项,表示i国家的人均国内生产总值,表示i国家的消费者物价指数。

如表9第(1)列结果所示,贸易依存度与交叉项对主观幸福感的影响均显著为负,进一步印证了上文基本回归的结论。其中,我们重点关注交叉项的回归结果。贸易依存度与失业率的交叉项对主观幸福感产生显著的负影响,说明一国的失业率水平越高,其贸易依存度的上升对该国主观幸福感的负影响越强,该国居民对生活水平的满意程度更低。可能的解释是,国际贸易加大了一国进口部门的竞争,并对该部门的劳动力需求与收入造成消极影响,引致失业者数量增加、失业率上升。当该国进口部门所创造的GDP在国民经济中占比较大时,这种消极影响更为严重。由于失业可能具有比较严重的社会影响,进而降低了该国的主观幸福感。

(二)通过通胀水平来影响主观幸福感

通胀水平是影响主观幸福感的另一重要途径。我们构建了贸易依存度与CPI,以及工具变量与CPI的交叉项,并根据模型(11)进行2SLS回归分析。

其中,Tradei×CPIi为贸易依存度与消费者物价指数的交叉项, Uem表示i国家的失业率,剩余其他变量含义如上文所述。

根据表9第(2)列的回归结果,我们发现贸易依存度、交叉项以及失业率均对主观幸福感存在负效应,且该影响是显著的。其中,工具变量与CPI的交叉项对主观幸福感存在显著的负效应,其回归系数为-0.014,说明一国的通胀水平越高,其贸易依存度的上升将对该国的主观幸福感产生更强的负效应。根据通货膨胀的传导机制,当一国贸易呈顺差时,其本币存在升值压力,于是该国央行进行外汇市场干预,抛售本币收外币,本国货币供应量增加;如果冲销不力,有可能导致通货膨胀、CPI大幅上升。过高的CPI意味着物价快速上涨,居民的购买力可能下降,对生活消费产生消极影响,主观幸福感也随之减弱。

(三)通过人均国内生产总值影响主观幸福感

考虑到人均国内生产总值是衡量一国居民的生活水平的重要指标,本文继续探讨贸易开放度通过人均国内生产总值来影响主观幸福感的可能性。我们构建贸易依存度与人均国内生产总值,以及工具变量与人均国内生产总值的交叉项,并构建模型(12)进行2SLS回归。

其中,Tradei×LnGDPpci为贸易依存度与人均国内生产总值的交叉项,表示i国家的消费者物价指数。

回归结果如表9第(3)列所示,其中,工具变量与人均国内生产总值的交叉项对主观幸福感存在负效应,但并不十分显著。因此,我们认为LnGDPpc并不是影响主观幸福感的有效途径。

表9 关于影响机制的回归结果

七、结论

世界经济危机对实体经济产生的巨大冲击、国际贸易的恶化与“逆全球化”的加剧为国际贸易与主观幸福感的研究提供了新的经济环境与方向。本论文研究经济危机后,国家贸易依存度对居民主观幸福感的影响。我们利用经典引力模型构造工具变量,并使用 “世界价值观调查”(World Value Survey,WVS)2010-2014年的调查数据来进行实证研究。

首先,贸易依存度与主观幸福感的基本图像特征以及两者的相关系数表明,贸易依存度与主观幸福感存在显著的负向关联。在基本回归,在控制失业率、CPI以及人均国内生产总值的条件下,我们发现贸易开放度对主观幸福感具有显著的负影响,即贸易开放度每上升1个单位将导致居民的主观幸福感下降约0.476个单位;一国对贸易的参与度越高,该国居民对生活的满意程度越低。可能的解释是,贸易开放增加该国风险暴露的机会,提高居民失业的可能性,亦或导致国内通胀水平的加剧,进而导致该国居民生活质量与生活满意度的下降。

为了解决贸易开放的内生性问题,我们借鉴经典引力模型,构造出一个只含地理因素的贸易依存度作为我们的工具变量。使用两阶段最小二乘法进行回归后,我们发现贸易依存度对主观幸福感的影响仍旧显著且为负。贸易开放度每上升1个单位,居民的主观幸福感近似下降1.111个单位。该结果剔除了反向因果的影响,更好地刻画了贸易依存度对主观幸福感的净影响。

在稳健性检验中,本研究分别使用个人层面数据与样本随机选择两种方法进行检验,发现结论仍旧成立,即贸易依存度上升对主观幸福感的不利影响是显著且稳健的。

最后,本文探讨了可能的影响机制。我们通过构建工具变量与控制变量的交叉项,重点检验失业水平、通胀水平和人均GDP三个渠道。回归结果表明,一国的失业率越高或通胀水平越高,其贸易依存度的上升对该国主观幸福感的负影响越强,该国居民对生活水平的满意程度更低;而人均国内生产总值并不是贸易依存度影响主观幸福感的有效途径。

[1] 罗楚亮; 收入增长与主观幸福感增长[J]. 产业经济评论,2017(19):5-22.

[2] Bhagwati, Jagdish; Termites In The Trading System: How Preferential Agreements Undermine Free Trade[M], Council On Foreign Relations Book Series. Oxford And New York: Oxford University Press, 2008.

[3] Bjørnskov, Christian; Dreher, Axel; Fischer, Justina A.; Cross-Country Determinants Of Life Satisfaction: Exploring Different Determinants Across Groups In Society[J], Social Choice And Welfare, 2008, 30(1): 119–173.

[4] Clark, Andrew E.; Oswald, Andrew J.; Unhappiness And Unemployment[J], Economic Journal, 1994, 104(424): 648–659.

[5] Crozet, Matthieu; Hering, Laura; Poncet, Sandra; Looking For The Bright Side Of The China Syndrome: Rising Export Opportunities And Life Satisfaction In China, 2017, Southwestern University Of Finance And Economics.

[6] Easterlin, Richard A.; Does Economic Growth Improve The Human Lot? Some Empirical Evidence[J], Happiness In Economics,2002, Pp. 5-41.

[7] Easterlin, Richard A.; Will Raising The Incomes Of All Increase The Happiness Of All?[J], Journal Of Economic Behavior And Organization, 1995, 27(1): 35–47.

[8] Easterlin, Richard A.; Building A Better Theory Of Well-Being[J], Economics And Happiness: Framing The Analysis, 2005,Pp.29-64.

[9] Easterlin, Richard A.; Diminishing Marginal Utility Of Income? Caveat Emptor[J], Social Indicators Research, 2005, 70(3): 243–255.

[10] Easterlin, Richard A.; Feeding The Illusion Of Growth And Happiness: A Reply To Hagerty And Veenhoven[J], Social Indicators Research, 2005, 74(3): 429–443.

[11] Easterlin, R. A. (2009) Happiness And The Easterlin Paradox, Http://Www.Voxeu.Org/Index.Php?Q=Node/3439. April 10, 2009.Accessed June 12, 2012.

[12] Feld, Lars P.; Necker, Sarah; Frey, Bruno S.; Happiness And Economics[J], Applied Economics, 2015, 47(10-12):990-1007.

[13] Hainmueller, Jens; Hiscox, Michael J.; Learning To Love Globalization: Education And Individual Attitudes Toward International Trade[J], International Organization, 2006, 60(2): 469–498.

[14] Mayda, Anna M.; Rodrik, Dani; Why Are Some People (And Countries) More Protectionist Than Others?[J], European Economic Review, 2005, 49(6): 1393–1430.

[15] Misina, Miroslav; On The Principles Of Political Economy And Taxation[M], European Journal Of The History Of Economic Thought, 2000, 7(4):600-602.

[16] Scheve, Kenneth F.; Slaughter, Matthew J.; What Determines Individual Trade Policy Preferences?[J], Journal Of International Economics, 2001, 54(2), 267–292.

[17] Smith, Adam; An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations [M], Oxford And New York: Oxford University Press: Reprint Edition. Edited With An Introduction And Commentary By Kathryn Sutherland, 1993.

[18] Stolper, Wolfgang F.; Samuelson, Paul A.; Protection And Real Wages[J], Review Of Economic Studies, 1941, 9(1): 58–73.

[19] Frankel, Jeffrey A.; Romer, David; Does Trade Cause Growth?, American Economic Review, 1999, 89(3): 379-399.