刘文华

一、引 言

第七次全国人口普查数据表明,2020 年中国居住在城镇地区的人口规模超过9 亿,城镇化率超过63.89%,相较于2010 年增加14.21 个百分点①数据来源:《第七次全国人口普查主要数据情况》。。将时间拉长后可以发现,从1978 年到2020 年我国城镇人口的年增长率约为4.2%②数据来源:世界银行,网址:https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.GROW?locations=CN,这一速度低于其他发展中国家在经济快速增长时期通常经历的5%-6%的增速(Henderson,2009;马晓河,2021)。国家发展改革委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》明确中国城镇化质量有待提升,且国家仍处于城镇化快速发展期。按照“十四五”规划的要求,中国的城镇化水平力争在“十四五”期末从现有的60%多提升到65%③数据来源:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》。,也就是说每年还要保持接近1%的增速。大城市的集聚效应被认为是促进城市化发展的重要力量(Duranton and Puga,2004;Au and Henderson,2006;Combes et al.,2012;肖伟等,2023),因此,制约大城市发展的相关政策势必影响到城镇化进程。本文聚焦土地要素市场,尝试以区域偏向性土地政策为切入点,分析土地要素的空间配置如何影响城镇化速度。这对于推进土地要素的市场一体化进程、进一步挖掘城镇化发展潜力具有重要的现实意义。

事实上,推进城市化不可避免地需要更多的土地作为投入要素承载企业和新市民(汪晖和陶然,2009;李颖,2013;Fang and Tian,2020;Wang et al.,2020;张莉等,2019;李江涛等,2020;田文佳等,2022;刘文华等,2022;张超等,2023)。我国经历了历史上规模最大的农村向城市的人口迁移,这为本文分析土地要素在推进城镇化发展过程中的作用提供了自然实验。具体来讲,本文以2000 年到2010 年为研究区间,以这一阶段东部地区土地供应收紧为政策背景,分析了城市土地在不同区域之间的配置对当地城镇化发展的影响。本文使用第五次和第六次人口普查数据中的城镇常住人口来测度当地的真实城镇化水平,并选取东部五省与非东部省份①东部五省包括山东、江苏、浙江、福建和广东,非东部地区包括河南、安徽、江西、湖南和广西。边界两侧的县(市、区)为分析样本构建了地理断点模型。这样做有两方面的优势,一是最大程度缓解土地供应在不同发展阶段城市的内生性问题,二是尽可能避免了直接比较东部和非东部城市发展差异而忽略空间因素所造成的估计偏误。研究发现,边界两侧50 千米之内的县(市、区)在2000 年以前具有相似的经济发展特征、初始城镇化水平和地理特征,在边界东部地区土地供应收紧后当地的城镇化速度大约下降了30.3%。

城市的“拉力”是加快农业人口向城市地区迁移的重要因素(Diamond,2016;刘学良等,2022;肖伟等,2023)。陆铭等(2015)、赵扶扬和陈斌开(2021)从城市生活成本的角度分析发现,偏向中西部地区的土地供应推高了东部地区的房价。事实上,来自农村地区的移民选择进入城市,不仅考虑当地的生活成本,更重要的是当地企业能否提供就业机会。因此,本文在机制分析部分重点从劳动力需求侧展开,主要是从企业生产成本的角度来研究东部地区土地供应收紧对于当地工业部门的影响,这是本文的贡献之一。进一步,我们结合工业用地交易数据和固定资产投资数据进行了实证检验,研究发现,在生产效率高的地区收紧土地供应将提高企业的购地成本同时降低当地的固定资产投资速度,这增加了农村劳动力到城市地区的迁移摩擦,客观上阻止了农业剩余劳动力向高生产率城市部门的转移,导致城镇化速度放缓。

与本文密切相关的文献是关于城市土地利用对经济活动影响的讨论。其中,陆铭等(2015)、金媛和王世尧(2016)、赵扶扬和陈斌开(2021)、Fu et al.(2021)、Glaeser et al.(2005)和Hsieh and Moretti(2019)分别以中国和美国为例分析了土地要素空间配置的经济结果。研究发现,不论在发展中国家还是发达国家,土地利用的限制降低了住房供应弹性,提高了人口迁移成本,尤其是阻碍了高生产率工人在城市间的自由流动,造成社会整体的福利损失。与陆铭等(2015)和Hsieh and Moretti(2019)不同的是,本文没有关注土地管制对于城市间劳动生产率差异的影响,而是将研究重点聚焦在城镇化速度这一指标上,因为在发展中国家,将农业部门的剩余劳动力转移到城市工业部门,对于提高整体经济效率、加快结构转型更具紧迫性。

本文强调了城市土地的区域分配对城镇化速度的作用,这对理解如何加快城镇化发展提供了新的视角。以往文献(李颖,2013;蔡昉,2017;周颖刚等,2019;张吉鹏等,2020;张莉等,2020;马晓河,2021;刘守英,2022)重点关注了户籍制度、城市房价和农村土地制度对城镇化的影响。钟粤俊等(2020)、魏东霞和陆铭(2021)、孙三百和洪俊杰(2022)以及肖伟等(2023)强调了城市的集聚效应对加快城镇化发展的作用。本文研究表明,土地要素的空间分配政策是人力资本再配置的重要摩擦来源,这对发展中国家加快城镇化进程具有启示意义。

后文的安排如下:第二部分介绍了关于我国城市土地区域配置和城镇化的基本事实,并以文献为基础从理论上分析了土地要素的空间配置对城镇化的影响。第三部分介绍了本文的研究设计和数据。实证结果、稳健性检验以及机制分析分别在第四和第五部分。第六部分是本文的结论和政策启示。

二、基本事实和理论分析

(一)城市土地的空间配置

在我国,土地兼具生产要素和政策工具双重属性(汪晖和陶然,2009;张琳等,2016;李江涛等,2020;张莉等,2019)。作为生产要素,土地是社会生产生活的基础资源和重要载体;作为政策工具,地方政府利用土地支持制造企业和房地产企业的扩张与发展,土地作为政府发展地方产业、获得财政收入的重要来源之一,其作用不可忽视。

为了保护农田,中央政府自20 世纪90 年代以来出台了一系列法规和相应的管理工具,例如,基本农田保护条例、耕地占补平衡以及建设用地指标等(汪晖和陶然,2009;李颖,2013;Wu et al., 2019;Fang and Tian, 2020;Wang et al., 2020;Fu et al., 2021;刘文华,2022)。其中,基本农田保护条例规定各辖区80%以上的耕地为基本农田,未经中央政府批准,不得转为建设用地。占补平衡政策要求在进行农田改造时,需要从空置或建设用地上收回相同数量的农田。建设用地指标限制了一个规划期内(通常为5 年、10 年或15 年)的用地存量和流量,即总的最大建设用地数量、最大建设用地扩张数量和最大耕地非农化数量。中央政府将这些“土地配额”分配给每个省级单位,各省份再将配额分配给各城市。从农业发展和粮食安全的角度看,土地利用的管理有利于保护耕地,从城市增长的角度看,土地配额限制了城市的增长边界和当地辖区的整体开发。

为了推动中西部地区发展,2000 年后中央政府收紧了东部地区的土地供应,将更多的土地指标分配给中西部地区,这一指标主要是指由农用地转为建设用地的指标(陆铭等,2015;张琳等,2016;Fang et al.,2021;张超等,2023)。这一政策本质上是将土地要素从生产率较高的地区向生产率较低的中西部地区重新分配,期望实现区域经济的平衡发展,其结果是中西部地区出现城市蔓延,与此同时东部地区的城市增长受到空间约束。图1 中可以看到,政策发布之前的1999 年东部地区和非东部地区的新增审批建设用地所占比重大致相同,十年后的2010 年,东部地区的新增建设用地占比由53.48%减少到14.68%,大约下降了38 个百分点。

(二)我国的城镇化进程

我们国家的城市化是人类历史上规模最大的城市化过程,第七次全国人口普查数据表明,2020年我国居住在城镇地区的人口规模超过9 亿。改革开放后我国的城镇化开始加速发展,1996 年达到30%,2011 年超过50%,2019 年超过60%。世界银行的统计数据显示,1978 年到2020 年我国城镇人口的年增长率约为4.2%,城镇化率每年平均增加1.03 个百分点(魏后凯等,2020)。但是,通过横向对比可以发现,这一速度低于其他发展中国家在经济快速增长时期通常经历的5%-6%的城镇化速度(Henderson,2009)。例如,在进入高收入阶段之前,1960 年—1990 年韩国的城镇化率由27.71%上升到75.84%,大约平均每年提高1.6 个百分点;日本和美国表现出同样的阶段性加速发展特征。此外,根据世界银行的收入类型划分标准,2000 年我国36.22%的城镇化率要高于同类型国家32.88%的城镇化水平,但是,在2010 年我国49.95%的城镇化率反而低于同类型国家9.75个百分点(马晓河,2021)。

(三)理论分析

土地作为基础性生产要素在不同区域的配置将对劳动力的空间流动产生重要影响。地区间劳动力的分配效率取决于高生产率城市土地供应的弹性。土地供应满足城市生产率增长,当地就业就会增加,反之,如果城市的土地供应受到限制,那么劳动力流动和工作的再分配就会受到限制,在发展中国家主要表现为城镇化速度减缓。

具有同质和自由流动特征的农村劳动力迁移到城市,潜在的工作机会和生活成本决定了其最终目的地的选择(Diamond,2016)。土地的空间配置如何影响人口迁移成本是理论分析的焦点(汪晖和陶然,2009;李颖,2013;张琳等,2016;Wu et al., 2019;Fang and Tian, 2020;Wang et al.,2020;Fu et al., 2021)。新古典主义经济学理论认为,在其他条件相同的情况下,土地的空间配置对城镇化速度的解释力取决于不同区域的土地供应弹性对需求的反应程度。事实上,大量文献提供的证据表明,在地理受限和监管更强的地区,土地供应更缺乏弹性(Ihlanfeldt,2007;Saiz,2010;Jackson,2018),从而企业和房地产开发商的生产成本更高。例如,在美国,Glaeser and Ward(2009)、Turner et al.(2014)和Jackson(2018)研究发现土地利用限制减少了当地的房屋供给,提高了房屋价格,造成全社会的福利损失。Koster et al.(2012)在荷兰的研究发现,更严格的用地政策导致当地的土地需求减少。陆铭等(2015)和Fu et al.(2021)认为,在发展中国家,收紧高生产率地区的土地供应将增加迁移摩擦,提高城镇化的成本,降低社会的整体福利水平。

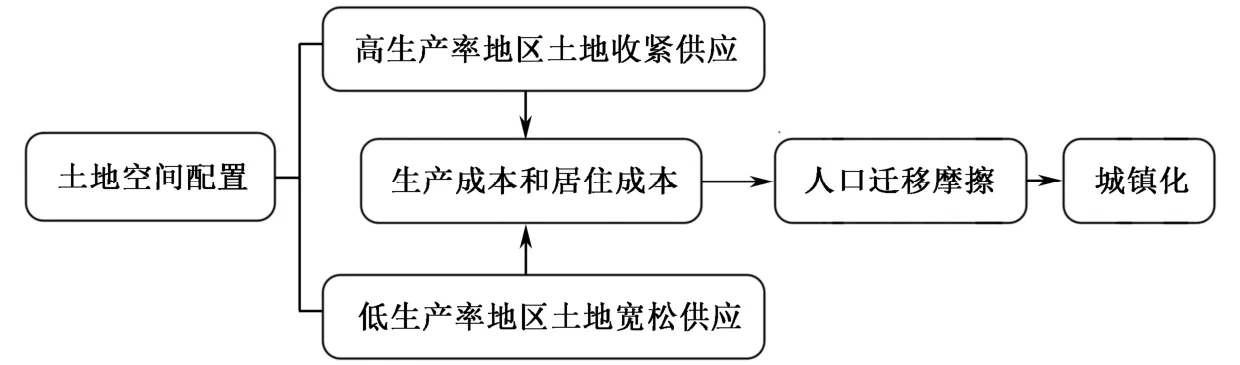

综上所述,本文构建了一个简单的理论框架来刻画我们的分析逻辑,并以此指导后文的实证分析。如图2 所示,2000 年后中央政府将土地指标在东部和中西部地区进行了重新分配,收紧东部地区的用地指标,同时将更多的新增建设用地指标分配给中西部地区以支持欠发达地区的经济发展。本文认为在城镇化的快速发展阶段,收紧高生产率地区的土地指标将导致当地的土地供应缺乏弹性,土地价格升高,从而企业用地成本上涨,扩大再生产的速度下降,就业机会减少,客观上将增加农业人口到东部地区的迁移摩擦,最终减缓当地的城镇化发展速度。

图2 逻辑框架

三、研究设计和数据

(一)研究设计

由于东部地区和其他地区的特征差异较大,尤其是存在随时间变化的不可观测特征对关注结果的干扰,例如,以深圳市为代表的众多东部沿海城市是各项政策的试验场,因此,直接比较不同地区的城镇化进程会面临严重的估计偏误。为了最大程度找到可比较的样本,本文利用了东部与非东部地区行政边界构造的前置分组和土地供给在边界两侧的不连续变化,通过构建类似于Ambrus et al.(2020)的地理断点回归模型来分析土地要素的空间配置对城镇化速度的影响:

首先,我使用地理信息处理软件(ArcGIS)将行政边界的矢量地图等距地分成4 段;其次,根据公式(2)计算得到被解释变量,它表示段边界附近的县(市、区)c在2000-2010 年的城镇化速度①2000-2010 年的城镇化速度计算公式如下:。是一个二值变量,如果县(市、区)位于边界线东侧,则为1,反之为0。的估计系数β表示东部地区土地供应相应减少对当地城镇化速度的局部平均处理效应(Local Average Treatment Effect,LATE),这是本文关注的重点。是一维的驱动变量,表示段边界附近的县(市、区)c到边界的最短距离,边界东侧为正值,边界西侧为负值,距离为0 的点是分界线。f()是驱动变量的多项式函数,用以吸收不可观测因素对结果变量的影响。表示边界固定效应。其中,边界分段固定效应确保了方程(1)是在同一分段边界两侧进行对比,缓解了较长边界导致的样本异质性问题。是控制变量,包括县(市、区)c是否为市辖区、平均坡度和海拔等变量。是随机扰动项。回归系数的标准误聚类到县(市、区)层面。

断点回归分析方法对于带宽h 的选择和多项式的函数形式十分敏感(Gelman and Imbens,2019)。当带宽过窄时边界两侧的样本量较少,如果使用高阶多项式容易出现过度拟合,造成估计偏误。当带宽过宽时虽然可以增加样本量,但是处理组和对照组的可比性降低。因此,本文通过调整带宽和驱动变量的多项式函数的形式来获得稳健一致的参数回归结果。

Imbens and Lemieux(2008)指出,当边界两侧存在大量观测值时使用非参数方法可以获得更有效的估计结果。由于边界两侧的县市行政单元是给定的,地理断点的设定通常无法满足非参数估计对数据样本量的要求。在这种情况下,更灵活的模型设定不一定得到更可靠的估计。因此,本文主要采用局部线性和全局非线性的参数估计方法。具体地,本文考虑了距离边界35 千米到100 千米的缓冲区范围内的样本县市,在后文的实证分析部分本文同时汇报了局部线性回归和二项式的结果,并以边界左右两侧50 千米内202 个县市的局部线性回归作为后文分析的基准结果。当采用局部线性回归时我们允许两侧的斜率不同,因此,方程(1)中的。

(二)数据

1. 平衡性检验

实验组和对照组的前定特征在边界两侧不存在显著差异是使用断点回归进行实证分析的必要前提。为了验证这一假设在本文设定中是否成立,我们分析了边界两侧50 千米范围内县市区的潜在重要人口特征、经济特征和地理特征,包括2000 年总人口、2000 年城镇常住人口、以城镇常住人口测度的2000 年城镇化率、少数民族人口规模、与最近省会城市的距离、取对数的2000 年地区生产总值、2000 年地区灯光亮度均值、1990 年—2000 年城镇人口增长率、地区平均坡度和平均海拔。具体来说,我将以上变量作为因变量,使用方程(1)对其平衡性进行检验。

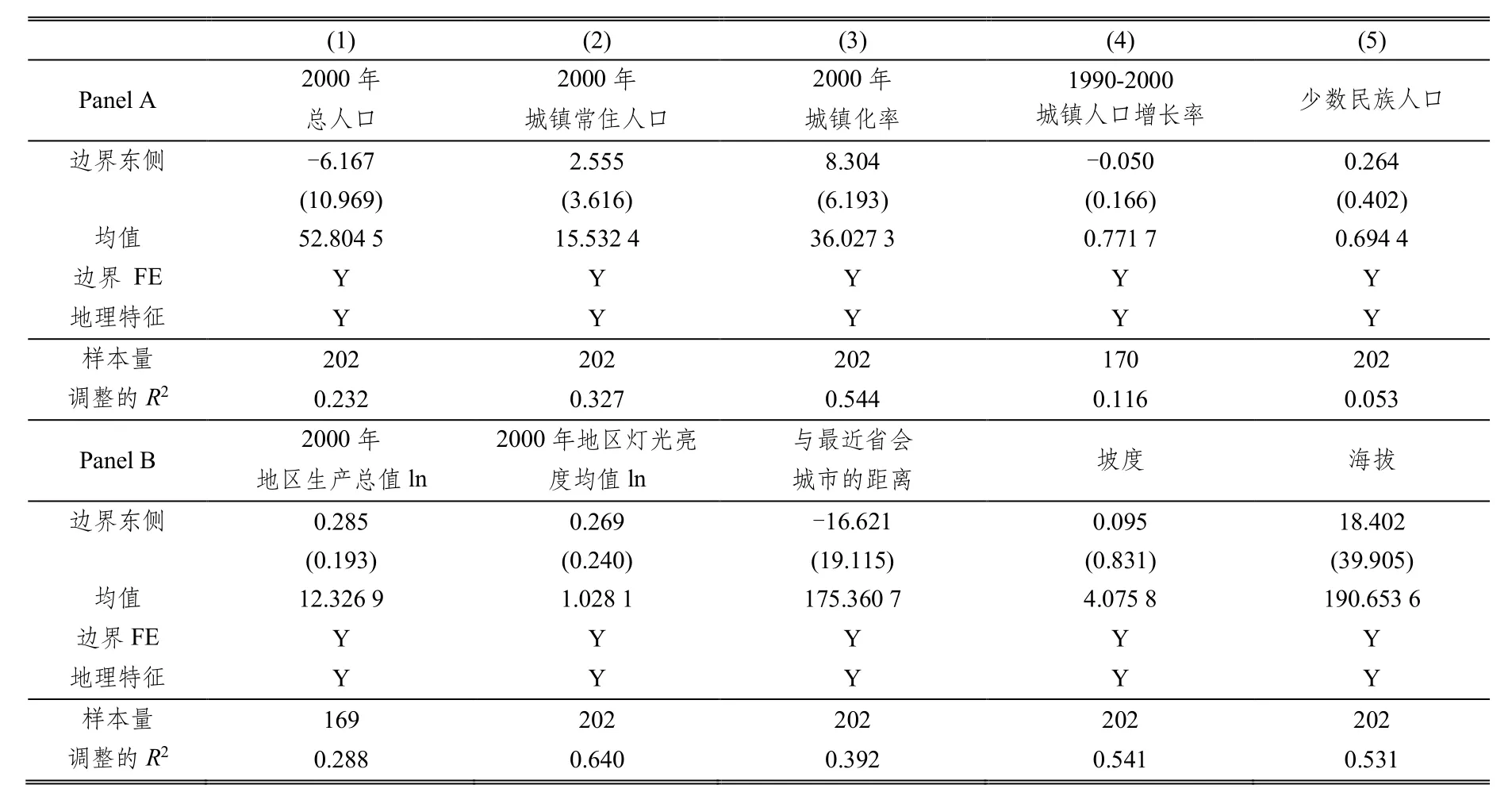

表1 汇报了相关结果与相应的变量均值。Panel A 中的第1、2 和3 列可以看到,边界两侧的县(市、区)在2000 年(基期)的总人口规模、城镇常住人口规模和城镇化率等人口特征均不存在显著差异,平均来讲,样本县的总人口约为52 万,城镇常住人口为15 万,2000 年城镇化率为36.02%,按照诺瑟姆提出的城市化S 形曲线,城镇化率在30%到60%是城市化加速发展阶段(Northam,1979)。第4 列进一步对比了两组地区在1990-2000 年的城镇化速度,结果显示边界两侧的城镇化速度具有相同的发展趋势。少数民族人口规模也不存在显著差异。以上分析表明,政策发布前的实验组和对照组具有相似的城镇化规模和发展进程。在Panel B 中我进一步考虑了可能影响当地城镇化发展的基期经济规模、经济发展水平和地理特征等因素,可以看到边界两侧有相似的初始经济状况,这与Guo and Minier(2021)提供的证据一致。此外,边界两侧的差值与相应变量的样本均值相比,经济意义上的差异也比较微小。

表1 平衡性检验

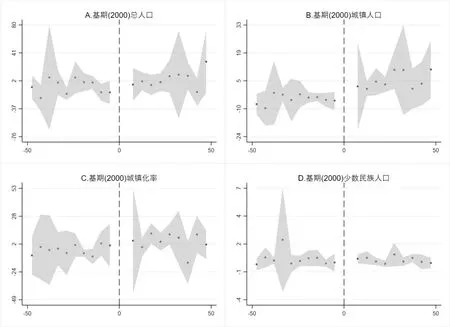

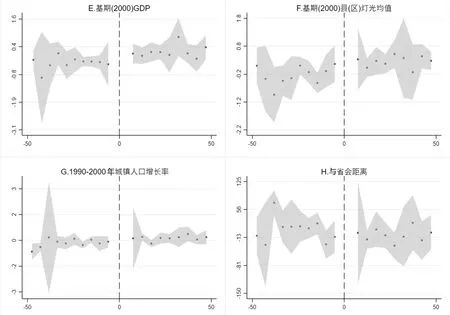

与回归结果一致的是,图3 展示了主要特征变量在边界上的平滑程度。其中,横轴为区县矢量地图质心与边界的最近距离。负值表示对照组,即边界西侧的区县级单位。正值表示实验组,即边界附近位于东部地区的区县级单位。在50 千米带宽下,本文生成了20 个箱体(bin)并将其平均分布在边界两侧,实心点表示每个箱体内各县市相应变量的均值,灰色区域为95%置信区间。

图3 平衡性检验

图3 平衡性检验(续)

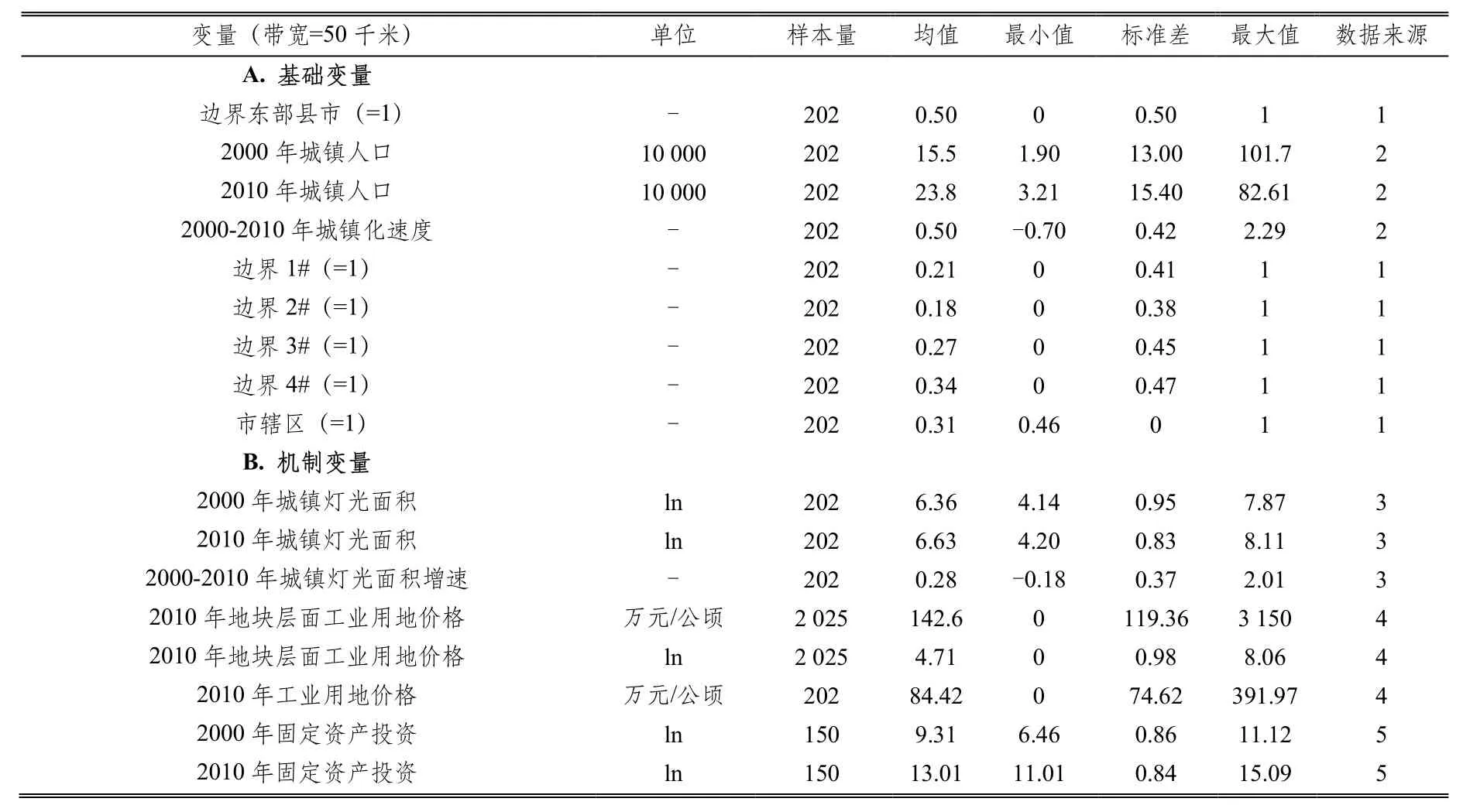

2. 数据描述

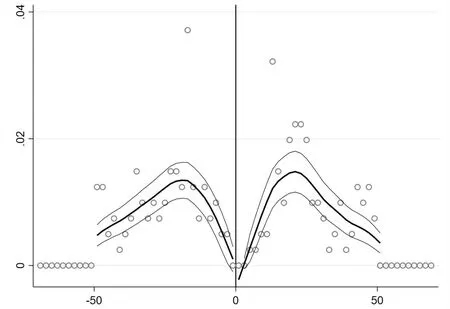

本文综合使用五部分数据进行实证分析,表2 报告了带宽为50 千米时相关变量的描述性统计结果。可以看到,边界两侧均有101 个县市区行政单元样本,各占样本量的50%。断点回归方法有效的一个重要前提是排除个体对驱动变量的精确操控,本文根据McCrary(2008)提供的办法检验了边界两侧50 千米内样本分布的平滑性。从图4 中可以看到,驱动变量(样本县市与边界的地理距离)的密度函数曲线95%的置信区间在断点处重叠,没有明显的跳跃。事实上,每个县市的空间位置是给定的,因此在边界断点设定中驱动变量(即与边界的地理距离)大概率不存在个体操纵问题。

表2 变量描述性统计

图4 平滑性检验

本文关注的被解释变量为每个县市的城镇化速度,我使用2000 年和2010 年的人口普查分县资料结合方程(2)计算出各县市城镇总人口以及在2000 年到2010 年的城镇化速度。平均来讲,样本县市十年间的城镇化水平增长了50%,大约增加了18 个百分点(2000 年的初始城镇化水平均值为36.02%)。此外,本文在模型中控制了边界的固定效应。可以看到,不同边界两侧的样本占比大约为25%。由于不同区域类型的人口集聚能力不同,因此回归中还控制了样本的区划类型,即县、市和市辖区。市辖区和非市辖的县市样本占比分别为31%和69%。

在稳健性检验和机制分析部分本文使用了夜间灯光数据、2010 年的中国土地市场网的土地交易数据以及2000 年和2010 年的县域统计年鉴数据。其中,我使用夜间灯光数据来捕捉并刻画县(市、区)的建成区面积,以此来表示县市区层面的新增建设用地规模。以工业用地出让价格表示当地企业的用地成本,以固定资产投资完成额来测度每个县市十年间的扩大再生产速度。以上变量将在后文的实证分析部分进行详细说明。

四、实证结果与分析

(一)基准结果

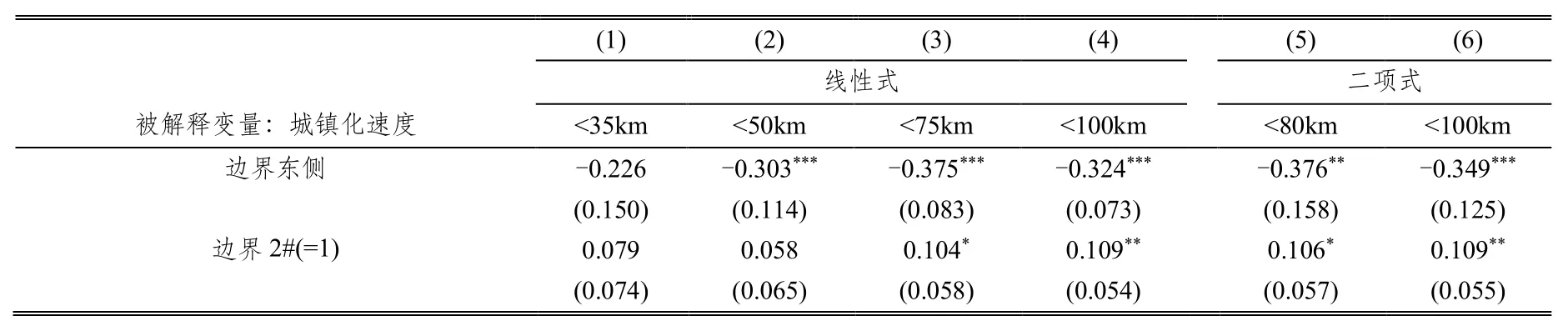

表3 汇报了根据模型(1)进行回归的具体结果。其中,第1—4 列中平滑函数形式采用局部线性式,当带宽限定在35 千米时,核心变量的系数为负但统计上不显著异于0,可能的原因是35 千米的带宽内样本量较少导致点估计的标准误较大,估计效率降低。将带宽扩大到边界两侧的80 千米到100 千米后样本量随之扩大,这允许我们将第5 和6 列中的平滑函数设定为二次项式进行稳健性检验。可以看到,不同带宽和不同设定下核心变量的点估计保持稳定,并且在5%水平以上显著异于0。以第2 列50 千米带宽下的结果为例,2000 年后东部地区城市土地供应收紧导致当地城镇化速度降低了30.3%,平均每年减少约3 个百分点。

表3 基准结果

我们结合第五次和第六次人口普查数据进一步理解其经济意义。2000 年到2010 年样本地区的城镇化率由36.03%上升到46.26%,各县市区居住在城镇地区的人口规模由15.53 万人上升到23.81万人。如果放松对东部地区的土地供应量,那么城镇化速度将由46%提高到65%[=46%÷(1-30.3%)],这与马晓河(2021)根据世界不同收入类型的国家推算中国在2010 年应该达到的城镇化率相似。

图5 分别展示了表3 第2 列和第6 列的结果。其中,横轴为区县矢量地图质心与东部和中部地区边界的最近距离,负值表示对照组,即边界附近位于中部地区的区县级单位。正值表示实验组,即边界附近位于东部地区的区县级单位,实心点表示每个箱体内各县市城镇化水平变化的均值。在50 千米带宽和100 千米带宽下采用局部线性和二项式的平滑函数设定,可以看到边界两侧的城镇化速度出现明显的跳跃。

图5 边界两侧结果变量的均值差异

(二)稳健性分析

为了验证基准结果的可靠性,本文从两个角度进行了稳健性检验。一是检查基准结果是否受遗漏变量问题的影响;二是使用二维驱动变量构建平滑函数,确保基准结果在不同模型设定中的稳健性。

1. 考虑遗漏变量问题

虽然我们在基准模型(1)中控制了距离的多项式用以吸收不可观测因素对结果变量的影响,但是仍然有必要检验遗漏变量对回归结果的影响。具体来说,一个可能的担忧是边界两侧在2000年到2010 年这十年间城镇化速度的变化可能是由土地制度之外的城市层面的其他制度等遗漏变量导致的。对此,本文从两个角度进行了稳健性检验。一是使用双重差分模型来控制县(市、区)所属地级市的固定效应,从而剥离城市层面不随时间变化的影响因素;二是逐一删除边界两侧的样本或某一省份的样本,如果新的回归结果与基准结果不一致,说明基准结果是由被删除的样本所驱动,从而合理推断基准结果可能存在遗漏变量问题,反之,如果删除样本后结果保持稳健,说明基准结果中的遗漏变量问题并不严重。

首先,我使用1990 年、2000 年和2010 年的人口普查数据与边界两侧50 千米内的县(市、区)构建了两期的双重差分模型。

其中,1990-2000 年为政策前,2000-2010 年为政策后,相应的t分别取值为0 和1。被解释变量与基准方程保持一致,即位于边界侧c县(市、区)在第t期的城镇化发展速度。是表示分组的二值变量,如果县(市、区)位于边界线东侧,则为1,反之为0。是表示时间的二值变量,政策后Postt为1,反之为0。估计系数β表示2000 年后当地城镇化速度的平均变化。模型(3)利用了县(市、区)在时间和空间上的变化,这允许在方程(3)中加入其所在城市的固定效应,从而控制城市层面的不可观测特征等遗漏变量(例如历史制度、地理特征等不变因素)。由于城市固定效应的层级大于东西区域层级,因此控制城市固定效应可以吸收个体固定效应。方程中的、、与基准设定保持一致,μt是时间固定效应,回归中的标准误聚类到县(市、区)层面。

表4 汇报了相应的回归结果。第1 列中加入了控制变量、边界固定效应以及时间和个体(县、市、区)的固定效应,第2 列中将个体固定效应调整为城市固定效应,从而控制不同城市特征对回归结果的影响。可以看到,第1 列和第2 列的回归系数一致,只在标准误出现细微差别,这表明本文设定中城市层面的异质性影响非常小,即基准结果并非由城市层面的未观测到的其他制度因素所驱动。由于本节使用的是两期差分模型,因此不能通过事件研究法检验两组地区的事前趋势。值得注意的是,表1 中平衡性检验的结果表明,政策发布前两组样本的潜在重要人口特征、经济特征和地理特征没有显著差异。

其次,我通过删除某一段边界两侧的样本或某一省份的样本,来检验是否存在除土地制度外的其他因素对结果的影响。其逻辑是,如果不同边界(省份)存在显著的异质性,当我们逐一地删除每一段边界(每一个省份)及其附近的样本后,结果应该发生显著的变化。图6 中的A、B 展示了分别删除四段边界附近样本(每个省份样本)后的估计结果及95%置信区间,可以看到估计结果基本保持不变。以上结果表明基准结果并非由不可观测的遗漏变量所驱动。

2. 更改驱动变量形式

本文在基准回归中使用了每个县市到边界的最近距离作为驱动变量进行分析。作为稳健性检验,我参考 Dell(2010)的方法构建了方程(4)并使用每个县市地图质心的经纬度作为二维驱动变量进行回归分析。具体来说,本文以x 表示经度,y 表示纬度,因此将平滑函数的线性式和二项式分别设定为x + y 和x+y+x2+y2+xy。同时其他变量与方程(1)保持一致。相比以一维的距离作为驱动变量,以经纬度作为驱动变量也可以进一步控制空间位置的异质性带来的遗漏变量问题。

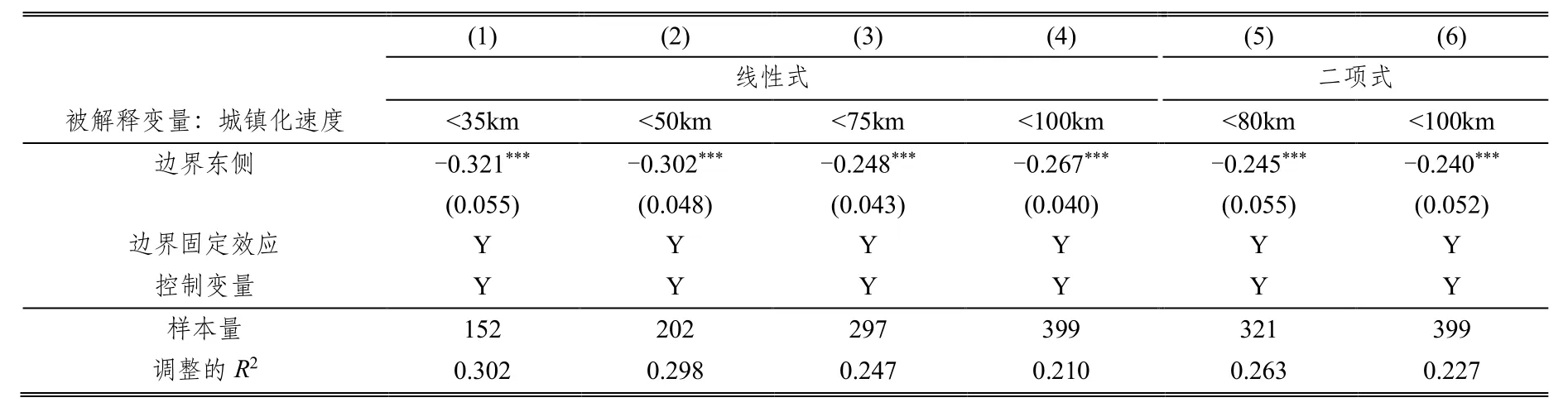

在表5 汇报的方程(4)的回归结果中可以看到,不同带宽和不同平滑函数设定中核心变量的回归系数与基准结果保持一致并且在1%水平以上显著异于0。以第2 列50 千米带宽下的结果为例,2000 年后东部地区城市土地供应收紧导致当地城镇化速度降低了30.2%,平均每年减少约3 个百分点。

表5 以经纬度为驱动变量

五、机制分析

本节以前文的理论分析为基础,主要从企业生产成本的角度来理解东部地区土地供给收紧后当地城镇化速度减缓的潜在机制。事实上,土地要素的空间配置对城市发展的影响存在很多渠道,本文将分析重点放在企业角度,因为企业能否扩大生产规模对于提供就业岗位的作用是直接的。

具体来讲,我首先检验了以夜间灯光识别的建成区面积表示的新增建设用地供给的变化。其次,以方程(1)为基准,使用两个层面的数据来检验东部地区土地供应收紧对当地企业扩大再生产的影响。结果发现,收紧土地供给后,当地的工业用地的价格更高,而且从宏观层面看,当地的固定资产投资增速也显著下降。

(一)土地供给

建成区面积扩张是城市新增建设用地的直接体现。由于缺乏县、市、区层面可靠的土地供给统计数据,因此本文使用由美国空军国防气象卫星计划(DMSP)①数据来源:https://ngdc.noaa.gov/eog/dmsp/downloadV4composites.html提供的夜间灯光数据来刻画每个县市的建成区面积①土地数据来源主要包括两个,一是《中国国土资源年鉴》,二是中国土地市场网(www.chinaland.com)。其中,《中国国土资源年鉴》只提供了分地区的年度数据,没有提供省级以下行政单位的详细土地利用数据。中国土地市场网虽然记录了单位土地交易数据,但是比较完整的土地交易记录是从2007 年后开始的,缺乏2007 年以前的可靠数据。。具体来说,我们分别加总计算出2000 年和2010 年每个行政单元灯光亮度大于0 的栅格面积(每个栅格约为1km×1km),并根据方程(5)计算得到每个县市十年之间的城市扩张速度,即土地供应情况。然后依据方程(1)进行回归分析。

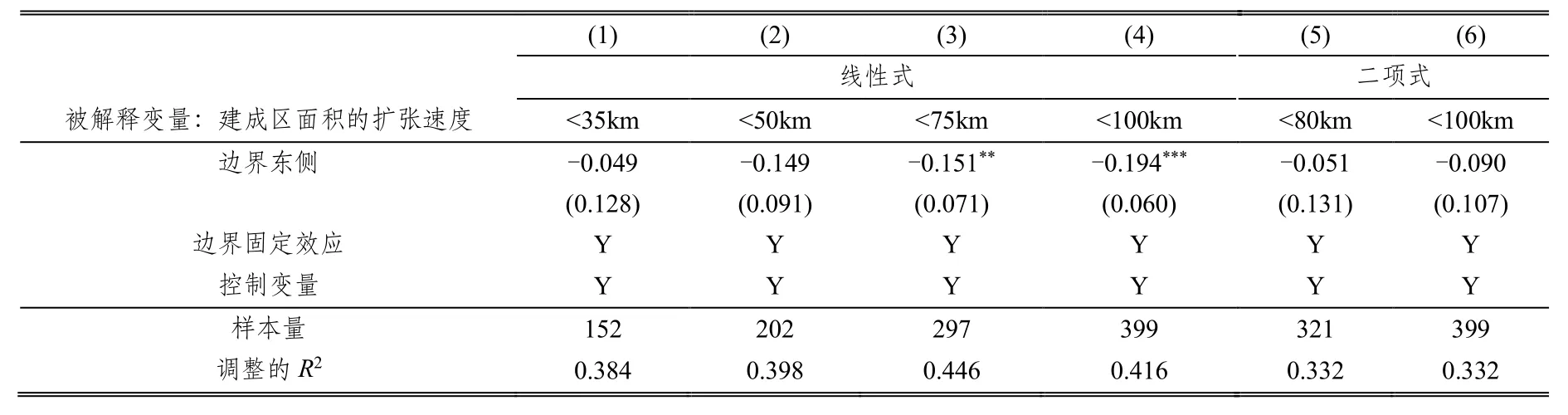

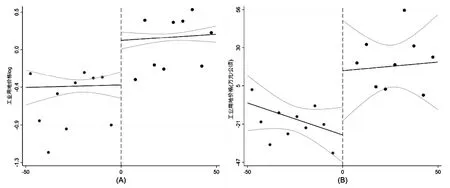

表6 汇报了根据方程(1)进行回归的结果,其中,被解释变量是根据方程(5)计算得到的2000 年到2010 年的建成区扩张速度。回归结果与基准结果表现出一致的特征,即东部地区在2000年后当地县市的建成区面积扩张呈现减速的趋势。通过对比不同带宽下点估计的标准误,可以发现,随着样本量的扩大,估计值的标准误在下降,因此样本量的局限性可能是导致第2 列带宽50 千米时核心变量系数不显著的一个因素,但是估计系数的方向与基准结果保持一致。图7 展示了表6 第2 列的结果。其中,横轴为区县矢量地图质心与边界的最近距离,负值表示对照组,正值表示实验组。实心点表示每个箱体内各县市城市建成区面积增长率的均值。可以看到,边界两侧的城市扩张速度出现跳跃。

表6 城市空间扩张的差异

图7 建成区面积增速的均值差异

(二)土地价格

土地供应收紧不仅体现在建成区的扩张方面,而且会推高土地市场上的均衡价格。基于此,本文从中国土地市场网收集整理了2010 年边界两侧各县市区的工业用地的交易记录。我将原始单笔交易数据进行清理,计算出每块出让土地单位面积的交易价格,并根据行政代码将地块信息与样本县(市、区)进行匹配,然后将其作为被解释变量,在地块层面进行分析。具体来说,本文在两个层面进行回归分析,一是微观地块层面的土地价格弹性,二是加总到县市层面的土地价格水平差异。

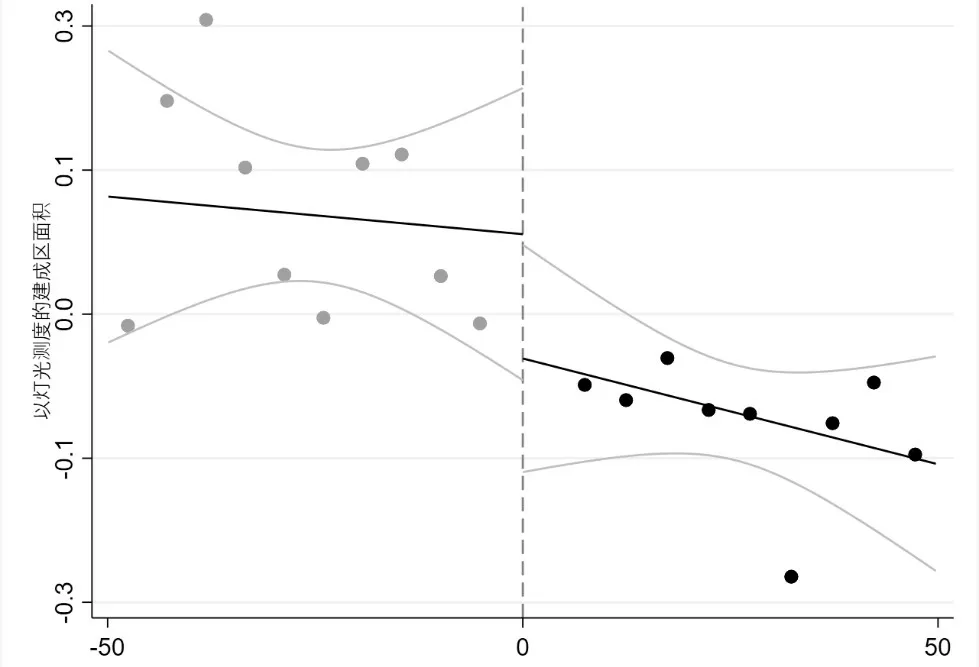

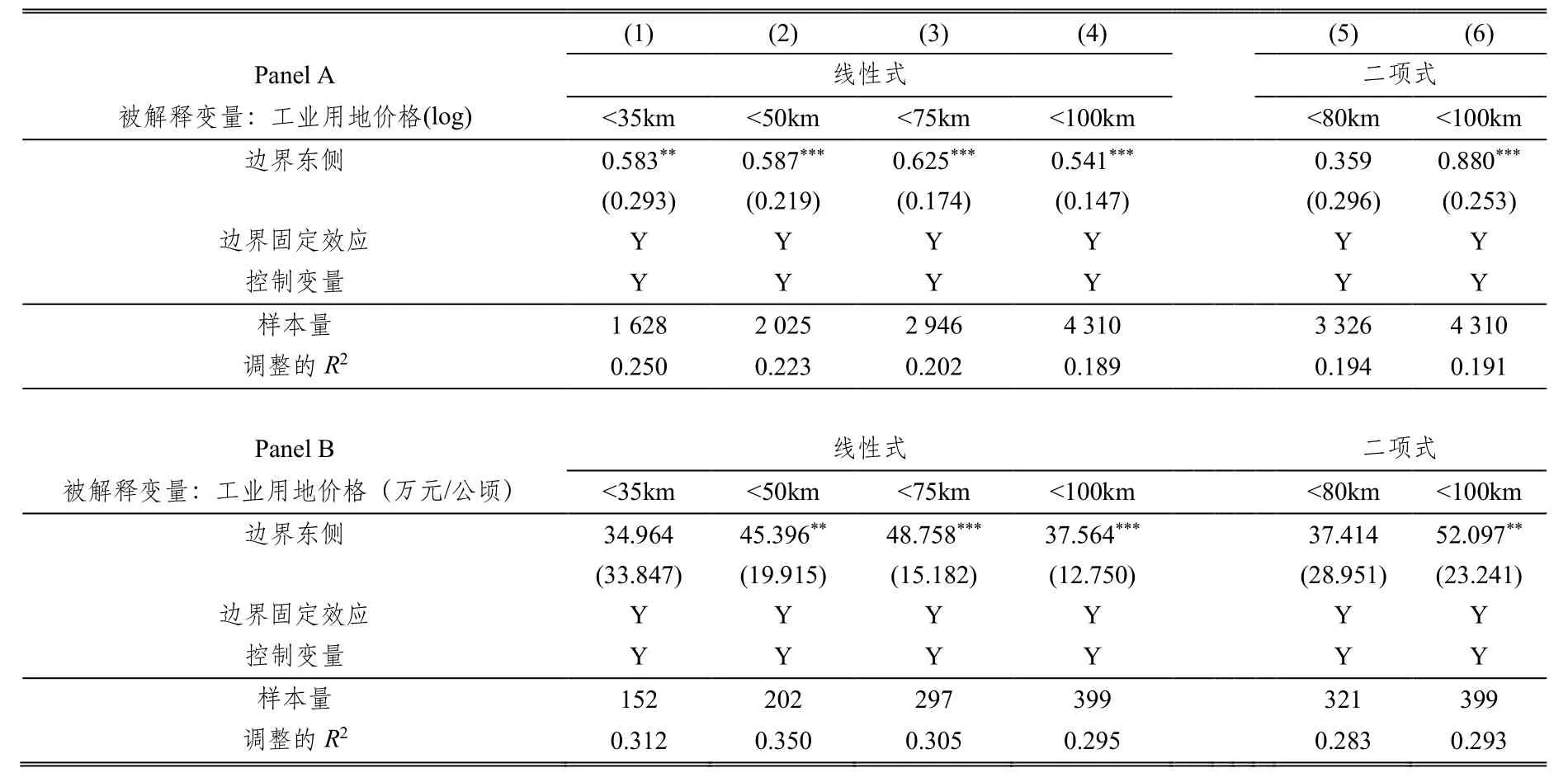

表7 汇报了根据方程(1)进行回归的相关结果,为了与基准设定保持一致,本文同时汇报了线性式和二项式平滑函数下不同带宽的回归结果。总体来看,结果保持稳健。其中,被解释变量是2010 年每个工业用地单位面积的交易价格,核心变量的系数基本保持一致。以第2 列的50千米带宽为例,平均来讲,边界东侧地区地块的出让价格比西侧地价高58%,且在1%水平上显著异于0。结合前文的理论分析和表2 的描述性统计数据可知,样本地区每公顷工业用地价格均值为142.6 万元,土地收紧后东部地区的土地供应缺乏弹性,表现为边界东部企业的购地成本比西侧企业的购地成本高82 万元左右(=142.6×58%)。图8 中的A 图展示了地块层面和县市层面的土地价格在不同区域的差异及95%的置信区间,可以看到边界东侧的土地价格显著高于边界西侧。

表7 工业用地价格的差异

图8 工业用地交易价格的均值差异

在Panel B 中,被解释变量是2010 年每个县(市、区)的工业用地平均价格水平。结果表明,土地供应收紧的东部地区每公顷工业用地价格高于对照组地区,在5%水平上显著异于0。样本地区每公顷工业用地价格均值为84.42 万元,土地收紧后边界东部企业的平均购地价格比西侧企业的购地价格高50%。图8 中的B 图与表7 中Panel B 第2 列的结果保持一致。

(三)固定资产投资

本文进一步提供了宏观层面的证据。具体来说,我收集整理了2000 年和2010 年的县域统计年鉴中固定资产投资的数据,并根据方程(6)计算得到每个县市十年之间的当地扩大再生产速度。

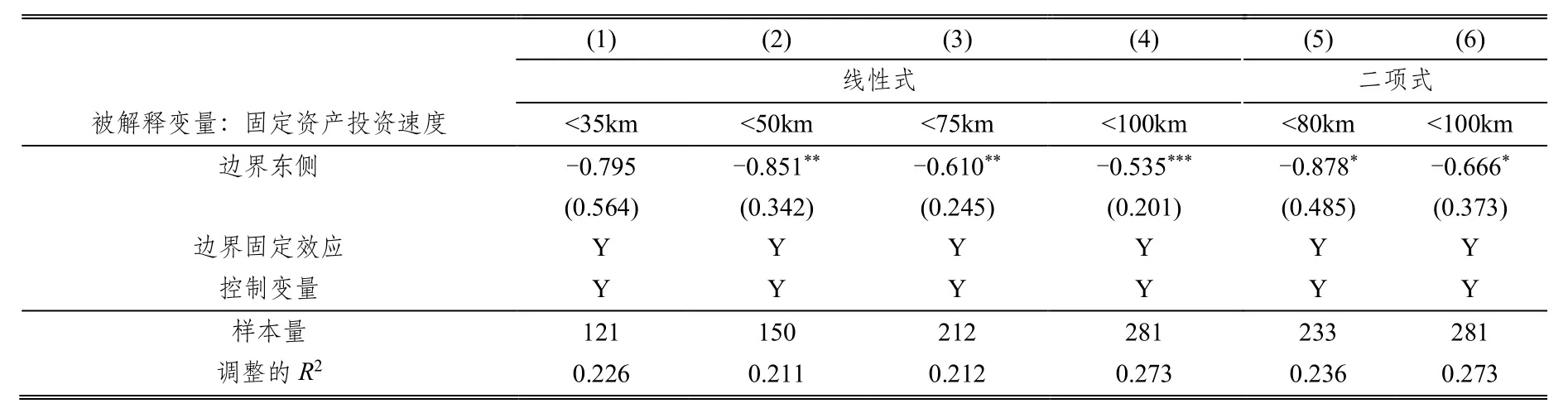

表8 汇报了根据方程(1)进行回归的结果,其中,被解释变量是根据方程(6)计算得到的2000 年到2010 年当地的固定资产投资增长率。可以看到,东部地区土地供应收紧后当地的固定资产投资的增速显著下降了50%-80%左右。图9 中可以看到,边界东侧县市的固定资产投资增速表现出明显的下降,这与表8 中带宽为50 千米时的回归结果一致。

表8 固定资产投资

图9 固定资产投资增速的均值差异

六、结论和启示

土地要素的空间配置对于协调区域经济发展具有重要意义。通过在生产效率不同的地区重新调整土地的空间配置,以土地要素支持欠发达地区的发展是政策制定者的初衷,但是这一政策无形中增加了高生产效率地区面临的空间发展约束,减缓了当地的城镇化发展速度。本文通过构建地理断点模型研究发现,在初始经济条件和自然禀赋没有显著差异的地区,收紧边界一侧的城市土地供应将提高当地企业扩大再生产的用地成本,降低固定资产投资,减缓当地的城市化发展进程。

本文的研究结论具有以下政策含义:实施以土地为核心的要素配置改革,改变以行政指标来配置土地的方式,推进土地要素的统一大市场建设,畅通土地要素跨区域配置,这将有助于加快城镇化发展。具体来说,政府应积极推进以都市圈为尺度的土地功能的空间配置,让土地要素流向需求紧缺的地区,从而企业可以享受大城市集聚经济带来的便利,同时可以缓解土地成本增加带来的扩大再生产的约束。