中国的产业政策、结构变迁和劳动生产率增长1990-2007

张川川

(中央财经大学经济学院,北京,102206)

本文考察了推动中国结构变迁的产业政策及其对劳动生产率和收入的影响。首先,本文计算了结构变迁和部门内生产率增长对中国总体劳动生产率增长的贡献。其次,本文考察了推动结构变迁的政策,重点考察了中国的经济特区在吸引外商直接投资、提高制造业生产率、推动产业集聚和创造就业方面所发挥的作用,并估计了制造业的就业乘数效应。再次,本文进一步考察了制造业内部各行业的结构变迁和生产率增长。研究结果表明,制造业生产率的增长主要来自部门内生产率增长和转向生产更高端产品的制造业转型。最后,本文简要讨论了中国经验对其他发展中国家政策制定的意义。

产业政策;结构变迁;劳动生产率

一、引言

在过去的二十年间,中国从一个农业国快速地成长为了“世界工厂”。快速增长的劳动生产率和家庭收入使数千万人摆脱了贫困。为什么中国取得了成功,而许多具有相似发展起点的国家却失败了呢?此外,那些同中国在1980年代晚期的社会经济状况相似的国家能够从中国的经验得到什么启示呢?

在本文中,我们考察了中国在1990年至2007年间的结构变迁以及使这些结构变迁得以实现的政府政策。一个重要的,并且很可能是最重要的因素在于,中国在这一时期成功地吸引了大量外商直接投资(FDI)和学习了现代经营管理方式。1992年邓小平南巡以后,改革开放得以进一步走向深入,经济特区的发展随之加速(Yeung et al., 2009)。这些新设立的经济特区很快吸引了国外企业和资本的进入,带来了制造业部门生产率的大幅增长。国外企业的进入还为国内企业采用先进生产技术和经营管理方式提供了机会(Du et al., 2011;Ebenstein, 2012)。

国外企业的进入雇佣了新的工人,而这些工人又创造了新的服务需求,继而推动了服务业部门就业的增长,其就业效应甚至大于制造业就业本身。这种“制造业乘数”效应使得中国得以为大量农村过剩劳动力提供具有更高生产率的制造业和服务业就业岗位。改革开放以前,由于政府严格控制人口流动迁移,大量农村劳动力被限制在农村地区和农业生产上(Liu, 2005)。改革开放初期农业家庭联产承包责任制的建立使得农业产出大幅增加,同时也使得农村劳动力严重过剩(Taylor and Banister, 1991; Li ,1996)。农村剩余劳动力向制造业部门的转移同时推动了农业和服务业部门劳动生产率的提高。中国快速且成功的结构转型为其他发展中国家树立了榜样,对中国结构变迁的深入考察具有重要的国际意义。

在文献中,已经有许多针对中国结构变迁的研究。在较近的一篇文章中,Fan et al. (2003)采用了以索罗模型为基础的分析框架,将结构变迁视作实现经济增长的渠道之一。使用1978至1995年的数据,他们发现这期间中国经济增长的17%来自结构变迁,而结构变迁对经济增长的贡献在通常强调要素投入和全要素生产率增长的那些研究中被忽视了。Zhang and Tan(2007)认为中国经济转型的成功部分地源于要素市场扭曲的弱化,这使得劳动力资源能更有效地在部门和地区间进行配置。Brandt et al.(2008)则考察了市场改革在提高生产率上所发挥的作用。他们认为是国有企业的私有化改革推动了生产率的提高。具体的,他们认为中国非国有部门的全要素生产率增长是中国经济取得成功的首要原因。

本文对中国结构变迁的研究在许多方面不同于已有文献。首先,在对结构变迁对生产率增长的贡献进行量化时,我们采用了McMillan and Rodrik(2011)所采取的分解方法,这一方法同时被用于研究印度、阿根廷、巴西、波兰、俄罗斯和埃及等其他许多发展中国家,这使得我们能够方便地同其他国家进行比较分析。其次,我们更深入地考察了“经济特区”(Special Economic Zones, SEZs)和地区产业集聚在推动生产率增长中所发挥的作用。在已有文献中,对中国经济的刻画通常使用宏观加总数据。我们认为,中国用于推动经济增长的一项重要政策是其SEZs的建立,SEZs吸引了大量国外资本,促进了企业的空间集聚,导致了技术外溢和生产率增长(Porter, 1998; Du et al., 2011)。尽管已经有研究认识到了工业集聚在中国经济增长中的重要性,但我们所采用的微观层面的数据能够使我们从经验上更细致地考察FDI同制造业和服务业扩张之间的关系,以及制造业的就业乘数效应。最后,我们对制造业内部各行业进行了更为细致的考察,这使我们能够进一步回答结构变化是如何在制造业部门内部推动生产率变化的。同最近的研究一致,我们的结果显示中国不断演化的比较优势使其制造业部门得以转向生产高端的电子类和通讯设备类产品,这些制造业产品有更大的产品附加值,其生产需要技术水平更高的劳动力(Yu,2011)。

本文其余部分的结构安排如下。在第二节,我们对中国结构变迁的成功进行一个简要的定性描述。在第三节,我们考察了结构变迁对中国劳动生产率增长和人民收入水平的影响。在第四节,我们考察了中国的产业政策以及SEZs的建立在推动产业集聚上所扮演的角色,以及制造业就业和服务业就业的扩张。在第五节,我们采用企业层面的数据进一步考察了制造业内部各行业的就业和生产率变动。在第六节,在本文研究结论的基础上我们简要讨论了中国经验对其他发展中国家政策制定的意义。

二、背景

在1978年改革开放的前夕,中国仍然是一个贫穷的农业国。1981年,改革首先在农业部门全面推开,集体农业转向了农业生产的家庭联产承包责任制。农业制度的改革大幅度提高了农业生产率,同时也产生了大量的农村剩余劳动力(Liang and White,1996)。这为进一步实施改革提供了动力,进一步的改革措施包括在一系列经济特区所采取的对外开放政策(Yeung et al.,2009)。这些SEZs的建立始于1980年代初期,但是在1992年南巡讲话之后得到了更为快速的发展,吸引了大量FDI的流入(Wang and Szirmai,2008)。SEZs新的政策优势包括允许来自农村的劳动力在城市工作和生活,这为SEZs中的制造业企业吸引低工资工人提供了条件(Zhao,2005)。对人口迁移流动管制的放松使得劳动力可以更有效地流动以获取更好的就业机会。与此同时,中国粮食制度的改革和其他城市配套措施使得农村——城市流动迁移人口可以在未获取城镇户口的情况下在城市中工作和生活(Zhao,2000)。这使中国的企业面临了更富弹性的劳动供给曲线,使得它们可以在持续的低成本水平上扩大生产规模(Pack and Saggi,2006)。

正如Ebenstein (2012)在最近的一篇研究中所表明的,上世纪八十年代初以来的改革开放导致了制造业部门大量的FDI流入和国外企业的进入,特别是在经济特区。此处对经济特区的定义包括所有类型的经济特区,即包括狭义的经济特区、自由贸易区、出口加工区和沿海经济开放城市等四种形式。大量FDI的流入使得中国得以实现其制造业部门的现代化。低成本劳动力和来自国外的高科技生产设备的结合使得企业能够在极具竞争力的成本水平上进行生产。由于欧美国家普遍有更高的劳动力成本使得他们无法在世界市场上同中国的制造业产品进行竞争,中国制造业的崛起产生了全球性的影响(Autor et al., 2011;McMillan and Rodrik 2011, Ebenstein et al., 2012)。国外企业的进入还产生了连锁效应,不仅在SEZs,也在其他城市新生了大量制造业企业。正如我们将要讨论的,正是中国制造业部门的扩张带来了中国整体劳动生产率的增长。

在上世纪90年代,中国快速扩张的制造业部门促使政府寻求加入WTO,从而使得中国同许多贸易伙伴国所签订的贸易协定永久化,例如美国(Ianchovichina and Martin,2001)。中国在全球经济中的重要性的上升意味着中国加入WTO对其他国家而言同样意义重大,这为跨国公司进一步在中国投资设厂提供了激励。伴随着制造业部门的扩张,其他部门,诸如建筑、批发和零售,以及公共管理部门等同样增长迅速。这些辅助性产业的增长提供了更多的就业岗位,吸引了更多的农村——城市迁移流动劳动力,从而进一步推动了中国经济的结构变迁。由这些劳动力在不同部门和地区之间再配置所产生的生产率变动是巨大的,导致了快速的经济增长和城乡居民生活水平的上升。在接下来的一节中,我们对此进行了考察。

三、结构变迁与劳动生产率增长

(一)劳动生产率增长的“部门内”效应和“部门间”效应

劳动生产率的增长可以通过两个主要渠道实现。首先,技术创新和新技术的采用能够导致“部门内”生产率的增长,这是一国劳动生产率增长的标准渠道。然而,正如McMillan and Rodrik (2011)所强调的,部门间的劳动力资源配置也会对劳动生产率产生或正或负的影响。他们将劳动生产率的变动分解为“部门内”的技术升级和“部门间”的就业变动:

其中Pt和Pi,t是在第t 年,总体生产率水平和部门生产率水平,而θi,t是指部门i的就业比重。方程(1)右边第一项是“部门内”效应,用于衡量由于部门内部劳动生产率增长所带来的总体劳动生产率增长。第二项为“部门间”效应,即结构变迁的影响,用于衡量劳动力在部门间的再配置所带来的总体劳动生产率增长。

表1 部门内和部门间劳动生产率变动:1990-2007

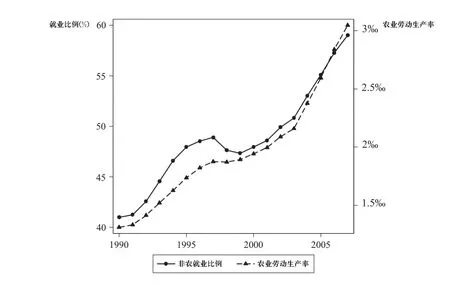

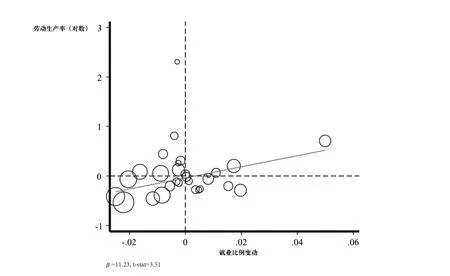

在表1中, 我们计算了部门内生产率增长和结构变迁对中国总体劳动生产率增长的相对贡献。在1990年,农业部门的就业占总就业的59%,到2007年,这一比例下降到了41%,减少了大约6 770万人口。在这一时期,制造业就业增长了大约27.7万人,与此同时服务业就业增长了超过8 400万人。①使用1990年、2000年人口普查和2005年全国1%人口抽样调查数据微观子样本数据所做的计算显示了相似的结果,见表A1。我们在表1中所使用的数据是由McMillan and Rodrik (2011)慷慨提供给我们的,计算是基于中国国家统计局历年发布的《中国统计年鉴》。使用两个不同数据源所得到的类似结果确保了我们结论的准确性。因为制造业部门和服务业部门的劳动生产率均高于农业部门,这种部门间就业结构的变化提高了整体劳动生产率。在图1中,我们可以直观看到就业结构变动同部门相对劳动生产率之间的显著正相关性。

图1 部门生产率与部门就业比例变动:1990-2007

数据来源:中国国家统计局(1990-2007)。

注释:就业和生产率数据由McMillan and Rodrik (2011)根据中国国家统计局提供的数据整理得到。拟合线为加权拟合结果,空心圆大小反映权重,即该行业部门在1990年就业比重。 图中行业部门分别为: (agr) 农业; (min) 采矿业; (mfg) 制造业; (pu) 公共设施服务; (con) 建筑业; (wrt) 批发和零售业; (tsc) 交通运输和邮电通信业; (fire) 金融和商业服务业; (csps) 社区、社会和个人服务业; (gs) 政府服务。

(二)工业化导致了农业生产率的增长吗?

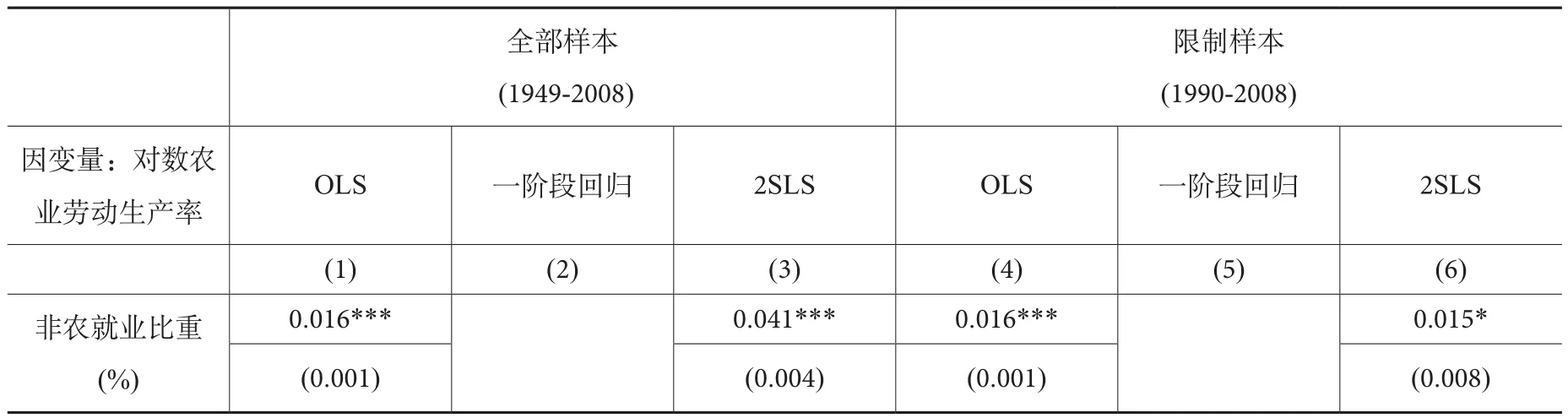

尽管中国通过将巨大规模的劳动力转移出农业部门实现了整体劳动生产率的增长,在农业部门内部,仍然有年均5.08%的劳动生产率增长。中国是如何实现农业生产率增长的呢?农业生产率的增长是农业技术进步的结果,还是仅仅是不同衡量方法的结果?劳动生产率以部门总增加值除以总就业来代表,因此,如果离开农业部门的劳动力的生产率低于部门平均劳动生产率,或者农业部门劳动力投入是被资本投入(例如农业机械)所替代,那么结构变迁就会导致农业生产率的增长。正如图2所显示的,农业部门劳动生产率的快速上升是与农业部门就业比重的下降同时发生的。尽管图2所显示的这种时间序列上的相关性并不能排除其他因素的影响,这种变动上的紧密相关仍然从很大程度上表明,农业部门劳动生产率的增长很可能主要源于农业部门就业的下降,而非相反。并且,农业部门劳动生产率的快速增长从时间上看与农业部门的技术变迁和资本升级并不同步。新的农业生产技术的采用主要发生在1980年代和1990年代,而农业部门劳动生产率上升最快的阶段是在2000年至2005年间——恰好是中国的制造业和服务业部门增长最快的时期。因此,对农业部门劳动生产率上升的一个可能的解释是,一旦大量存在于农业部门的剩余劳动力被吸引到制造业和服务业部门,农业部门的增加值除以就业人数所得到的劳动生产率就表现出了明显的上升。

图2 农业劳动生产率和非农就业:1990-2007

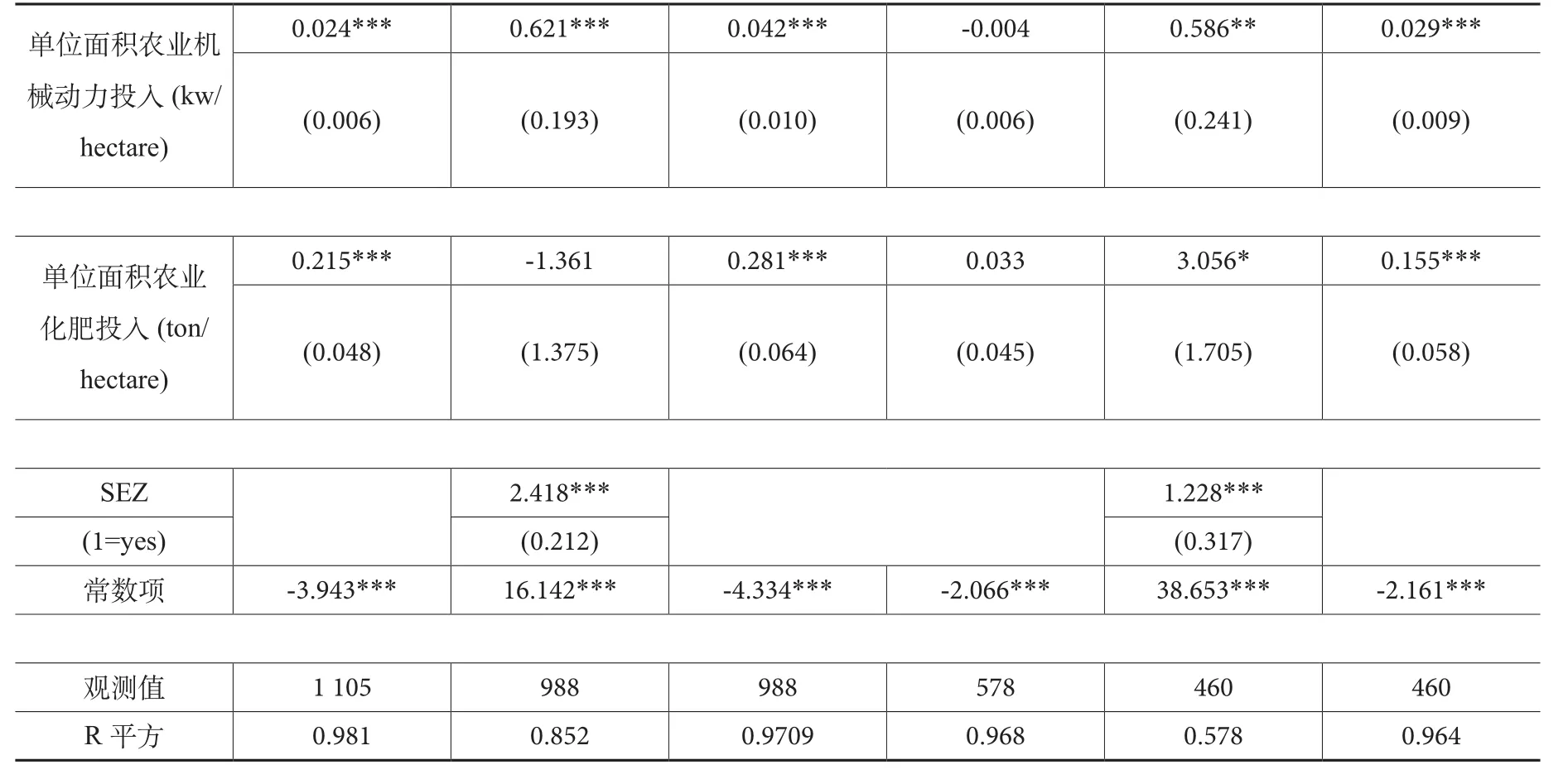

在表2中,我们对这一假说进行了更严格的检验。使用1949年至2008年的省级面板数据,我们考察了农业生产率同非农就业比重的关系,并且在回归中控制了直接影响农业生产率的那些技术性因素,例如农业机械投入和化肥的使用(Fan 1991;Fan and Pardey,1997)。在所有的回归中我们都控制了省份固定效应和时间固定效应,因此,我们利用的是每个省份非农就业变动的时间差异。②在这种模型设定下所得到的回归系数和采用双重固定效应模型(two-way fixed effect model)所得到的回归系数是完全相同的。我们发现非农就业比重每增加一个百分点,农业部门劳动生产率提高1.6%,即使是控制了农业机械投入和化肥使用。农业机械投入和化肥使用同样同农业生产率有显著的正相关性。

表2 农业部门劳动生产率和非农就业:1949-2008

(续表)

即使控制了省份固定效应和时间固定效应,由于非农就业比重和农业劳动生产率两者相互影响,我们在表2第1列所建立的两者之间的正向关系仍然只是一种相关性,很难说具有因果性(causality)。因此,我们采用两阶段最小二乘模型(2SLS)以进一步纠正内生性偏倚。我们利用一个省份是否有经济特区来作为该省份非农就业的工具变量。经济特区的建立很显然会创造更多的非农就业机会,但是不应该同农业技术变动直接相关。当然,我们所采用的工具变量并不是理想的工具变量,经济特区的选取会依赖于当地的特征,以及对该地区未来技术变动(包括农业生产技术变动)的预期。然而,2SLS估计能够进一步佐证我们采用OLS回归所得到的结论,因为经济特区的建立同制造业部门的扩张紧密相关,远强于其同农业技术变动之间可能存在的相关性。正如在表2第2列所显示的,一阶段回归表明一个新的经济特区的建立使该省非农就业比重显著上升2.4个百分点。2SLS估计结果显示,农业就业比重每减少一个百分点,农业劳动生产率上涨4.1%,表明中国政府采取的旨在促进制造业发展的政策在提升农业部门生产率上同样扮演着重要角色。

在表2第4至6列,我们使用1990年至2008年的子样本数据重新对模型进行了估计。在这个时期,由于主要的农业生产技术革新都已经被采用,由农业技术革新本身所带来的农业生产率的增长效应应该相对减弱,而这一时期制造业和服务业部门的更快扩张则意味着非农就业的上升在影响农业生产率上所扮演的角色应该更为明显。4至6列中各解释变量的估计在方向上同我们采用1949年至2008年样本所得到的结果很相似,进一步加强了我们的结论。总体来看,这些回归结果表明结构变迁对生产率增长的实际影响可能比方程(1)所刻画的更为关键,因为,结构变迁本身也会对部门内生产率增长产生影响。

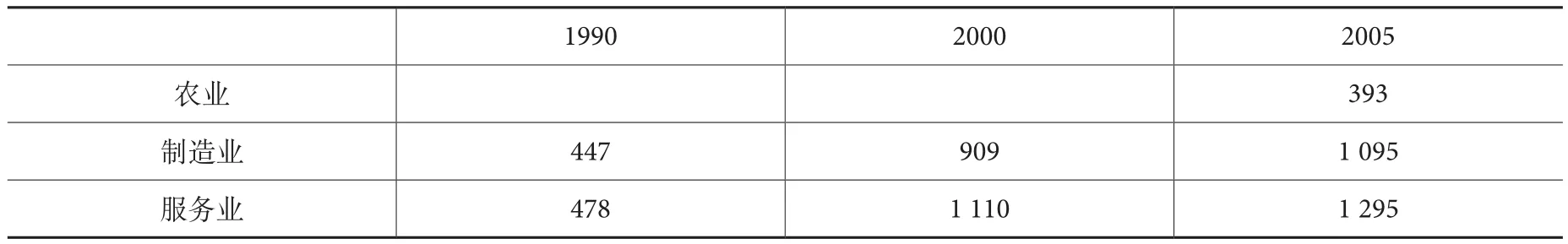

(三)结构变迁对居民生活水平的影响

如表3所显示的,就业结构的变化也提高了居民收入水平。表3中数据显示,在2005年农业部门从业人员的月收入只有393元,而制造业部门和服务业部门分别为其2.79倍和3.29倍,相对高收入部门的扩张意味着整体工资水平的上升。从时间趋势来看,1990年至2005年,各部门平均工资水平均有大幅度上升。制造业部门工资和服务业部门工资在这期间分别增长了2.45倍和2.71倍。很显然,劳动力从农业部门向制造业和服务业部门的转移带来了快速的工资收入增长。那么,中国是如何实现这些结构变迁的呢?在接下来的一节中,我们将尝试回答这一问题。

表3 分部门月工资水平(元):1990-2005

四、产业集聚和“制造业乘数”

(一)产业集聚的度量

正如我们在本文第三节所描述的,在1990年至2007年间,中国的制造业部门就业经历了健康快速的增长,吸收了大量从农业部门释放出来的廉价劳动力。然而,值得注意的是,农业部门所释放出来的劳动力并非主要由制造业部门所吸收。事实上,这一时期,服务业部门所吸收的新增就业数量是制造业部门所吸收就业数量的三倍以上!那么,为什么人们更多地讨论的是制造业在中国结构变迁中的作用呢?在本节,我们考察了中国所采取的产业政策在推动产业集聚中所扮演的角色以及这些政策及产业集群对制造业和服务业就业扩张的影响。

产业集聚是提升制造业生产率的主要动力。产业集聚在企业间所产生的技术扩散使得企业间更具竞争性,而企业之间激烈的竞争使得生存下来的企业所生产的产品在价格上更具有全球竞争力。产业集聚通过创造更好的市场环境、劳动力环境和知识外溢来提供正的外部性(Porter 1998; Deichmann et al., 2008)。尽管产业集聚也会产生由拥挤成本(由土地、水电等资源的稀缺所导致的价格上升)造成的负外部性,来自许多国家的理论和经验证据都表明,产业集聚带来的收益超过了其成本(Ciccone and Hall, 1996; Ciccone, 2002)。在中国的背景下,产业集聚对经济增长的影响更大。在中国,产业集聚的出现使得中小企业能够更好地在同行业内其他企业的交易中获得贸易信贷(Long and Zhang, 2011)。给定中国发展非常不充分的资本市场,这一点对于促进中小企业发展、推动经济增长而言更为关键。

中国的政策改革通过在城市中建立科技园等方式,推动了产业集聚的发展。在这些科技园区,许多企业从事相关产品的生产制造。这同美国的许多制造业产业类似,在某一个区域市场中由许多企业生产相关的产品。例如美国的汽车制造业(底特律)、钢铁制造业(匹兹堡)和飞机制造业(西雅图)。在图3中,我们考察了中国的产业政策在创造产业集群和吸引制造业企业投资设厂方面所发挥的作用。具体的,我们描述了29个制造业行业就业分布的空间基尼系数同对应行业在经济特区(按照1995年状态定义)的就业比重之间的关系。其中,每一个行业就业分布的空间基尼系数采用如下式子进行计算:

图3 SEZs所占就业比重和空间基尼系数:1990-2005

(二)对“制造业乘数”的估计

产业集聚意味着制造业部门就业的集聚,而这自然引致了对服务的需求。许多旨在为制造业企业投资设厂提供优惠的政策其出发点之一就在于创造相关部门的就业,例如某些服务业部门。由于宏观经济景气变动在影响制造业就业的同时往往也影响服务业就业,识别制造业就业对服务业就业的带动作用变得非常困难。例如,如果城市新建设一条高速公路,那么无论制造业还是服务业部门就业都会增长,因为更好的基础设施服务会吸引制造业企业投资设厂,也会吸引批发和零售商,甚至吸引其他普通居民的迁入。通常所看到的制造业就业和服务业就业之间的正向关系,并不意味着存在任何因果性(causality)。在识别制造业就业对服务业就业的因果性影响上,由SEZs的政策试验所推动的贸易导向型制造业的扩张至少部分地为我们提供了计量识别的可能。贸易导向型企业主要是制造业企业,因为制造业产品通常被认为是可贸易品,而服务则是非可贸易的。我们可以利用工业产品进出口的增长,采用2SLS模型估计制造业就业增加对服务业就业的影响,这能够更多的避免OLS估计可能存在的内生性问题。制造业部门一个就业岗位的增加可能引致更多地服务业就业的增加,从而存在“乘数效应”。这是由于可贸易部门从业者的增加或者收入的提高,会对服务产生强劲的需求,引致更多的服务提供者。

为了从经验上估计制造业就业的乘数效应,我们以城市(地级市)为单位将1990年、2000年,和2005年的就业数据进行了匹配。③由于需要匹配不同年份的人口数据,样本规模在不同的回归结果中略有差异。FDI计算自中国规模以上工业企业调查数据,能够和就业数据匹配上的观测值个数取决于工业企业调查数据中涉及的城市数量。具体样本规模见表4。对每一个城市,我们分别考察了9个服务业大类④9个服务大类分别是建筑和房地产业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,住宿和餐饮业,金融和商业服务业,科学研究和技术服务业, 公共设施管理业,公共管理和社会组织。的就业在考察期内的变动同制造业部门就业变动的关系。我们分别采用三种估计方法对此进行了估计。第一种方法是通常所采用的OLS估计。第二种估计方法利用制造业产品对外贸易量的变化作为制造业就业变动的工具变量,采用2SLS方法进行估计。制造业产品的对外贸易影响制造业产品的需求,从而产生对制造业就业的引致劳动力需求。此处的工具变量是加权的进出口量变动。具体的,我们估计如下的一阶段方程:

加权进口变动,对于地区劳动力市场的其他变动而言是外生的。为加权时使用的权重,表示在期初,城市i在行业j 的就业比重。Δexportj和Δimportj表示考察期内产业j的进出口变动。两个交互项在文献中也被称为“Bartik”工具变量(“Bartik”instruments)(Bartik, 1991)。直觉上讲,这一策略利用了各城市在制造业产品生产上具有专业化分工这一事实。由于制造业产品生产集中度在城市水平上的差异,使得制造业产品进出口对不同城市造成的冲击不同。

我们另一项识别策略是利用制造业部门的FDI。我们依据工业企业数据的信息计算各城市制造业部门的FDI。由于所有企业都为制造业企业,因此这些FDI对服务业的任何影响都应当是通过制造业产生的。并且,我们还能够直接考察FDI同服务业就业的关系,这有助于评估旨在吸引FDI的政府政策。我们的一阶段回归如下:

其中,ΔEmployment_mfgi表示在考察期内城市i 中制造业就业的变动。ΔFDIi表示在考察期内城市i所吸引的FDI的变动。

在表4中,我们估计方程(2)和方程(3)所示的一阶段关系。我们综合使用了UN Comtrade数据库的贸易数据、中国工业企业调查数据和1990年、2000年人口普查数据以及2005年全国1%人口抽样调查数据。

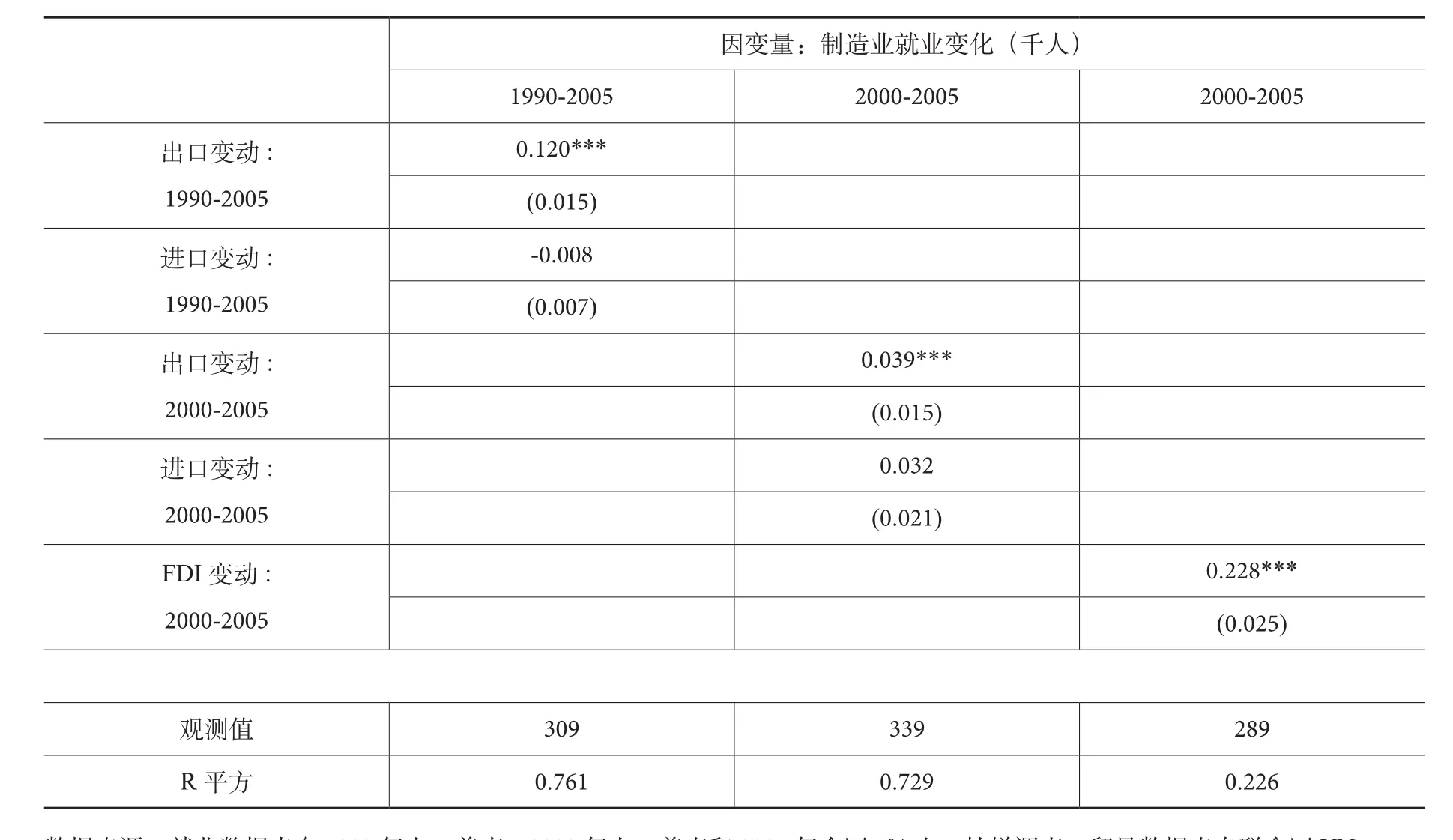

表4 贸易冲击和制造业就业:1990-2005

表4第一列显示,在1990年至2005年间,一个单位的出口变化对应0.120个单位的Column制造业就业变化,这一关系在1%的水平上统计显著。我们没有发现进口对制造业就业有显著影响。第二列估计了2000年至2005年间进出口变动对制造业就业的影响,同样的,出口增加显著促进了制造业就业,但是进口没有显著的影响。我们同样发现FDI同制造业就业之间具有显著相关性。在2000年至2005年间,一个单位的FDI增加对应0.228个单位的制造业就业增长,且在1%水平上统计显著。

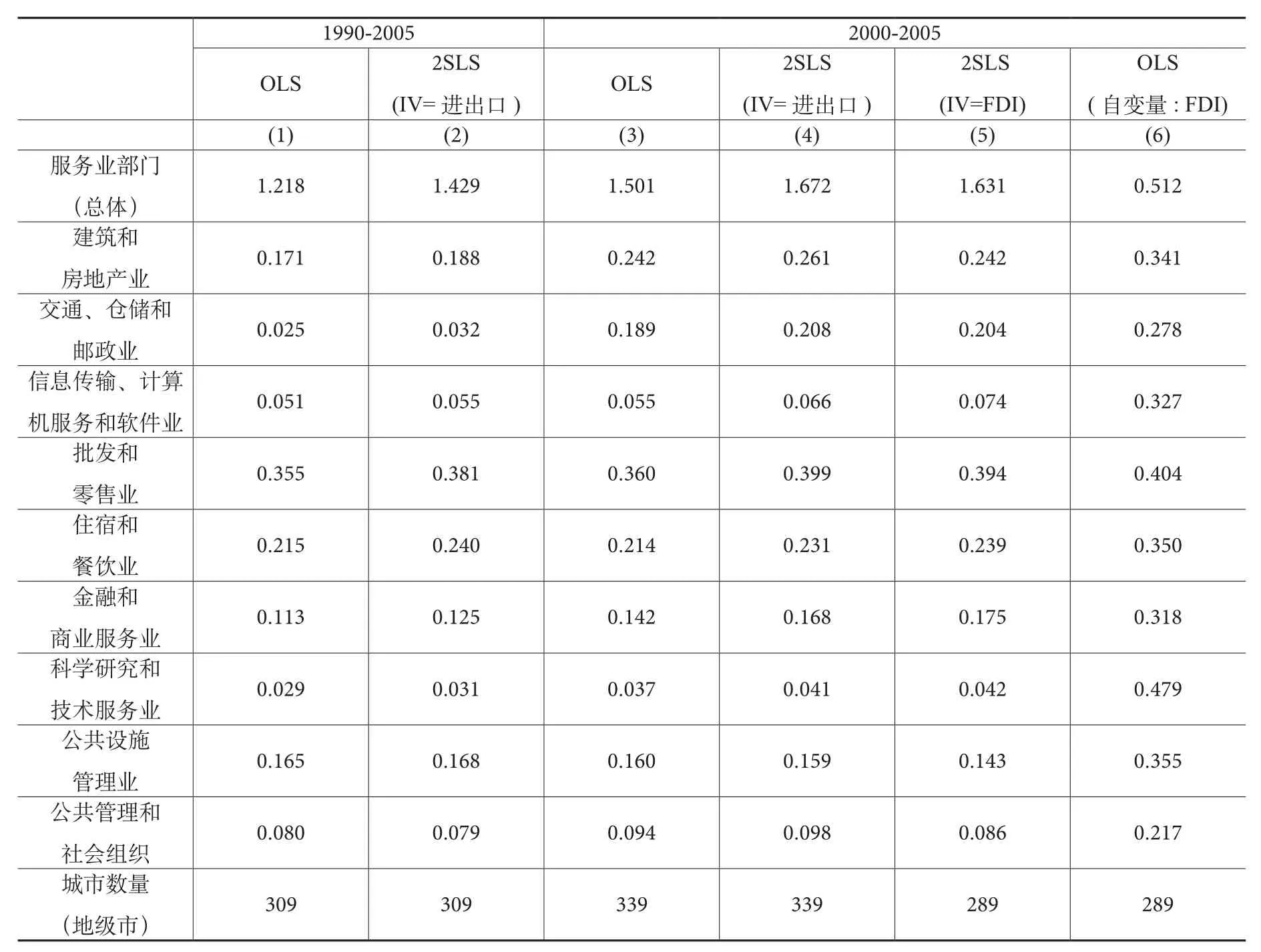

在表5中,我们分别采用OLS和2SLS估计了“制造业乘数”(第1至5列)。在所有模型设定下我们估计出的弹性都大于1:每增加一个制造业部门就业,服务业就业增加1.2-1.6个。所有估计结果都在5%的水平上统计显著 (除第三行第1列和第2列)。有趣的是,2SLS估计得到的效果比OLS略大,表明采用OLS估计出的“制造业乘数”存在低估,进出口所导致的服务业部门的扩张甚至比制造业更为强劲。这可能是由于跨国公司愿意为引致的服务支付更高的工资(Aitken et al., 1996)。同样有趣的是,2000年至2005年间的“制造业乘数”效应大于1990年至2005年间,表明这一现象随时间有所增强。细分服务业部门所得到的结果也都很符合直觉:反应最敏感的服务业部门是批发和零售业、住宿和餐饮业以及建筑和房地产业。制造业部门的扩张会导致更多的运输、销售需求,需要更多医院和酒店服务,工人的聚集也要求有新的商业住房和居民住房供给。最后,在表5第6列,我们估计了制造业部门FDI对服务业就业的对数-对数(log-log)模型。我们发现,FDI每增长1%,服务业就业增长0.5%,表明FDI在制造业以外还对当地经济具有显著的影响。

表5 制造业就业对服务业部门就业的影响:OLS和2SLS估计

我们的结果表明中国快速的结构变迁源于制造业就业的扩张,但是这一转型进程的驱动力同样来自制造业部门以外的就业增长。对于其他国家的启示在于:由于制造业部门对服务业有强力的引致需求,旨在吸引FDI流入制造业部门的任何政策努力都不仅会创造制造业部门就业,还会推动服务业部门就业。

五、对中国制造业生产率奇迹的“内部”考察

在本节,我们将制造业部门进行细分,进一步考察制造业部门内部各行业劳动生产率的增长和就业变化。在保持1990、2000和2005行业代码一致的基础上,我们将制造业各行业在两位代码水平上细分为29个子行业。对制造业部门的“内部”考察有助于我们更深入地了解制造业部门内部的结构变迁。并且,我们希望能够进一步理解制造业的空间集聚特征,正如我们已经指出的,产业集聚是推动中国制造业扩张的一个重要因素。在制造业部门内,我们分行业报告了行业就业、行业就业分布的空间基尼系数及两者随时间的变动。

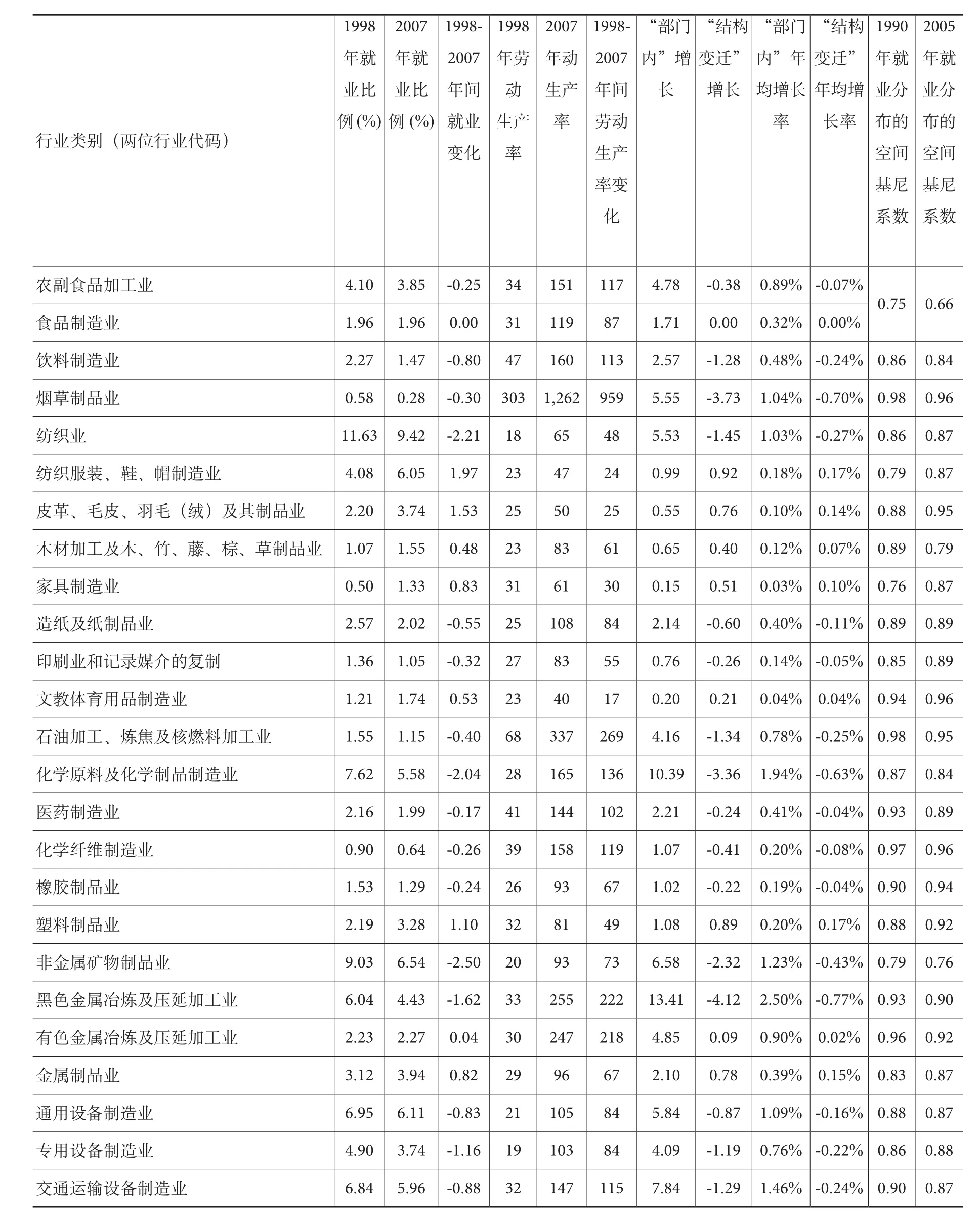

图4 制造业部门内各行业劳动生产率与就业比例变化:1998-2007

正如表6结果和图4所显示的,29个制造业行业的生产率及其随时间变动的趋势有很大差异。在1998年,大的行业部门,诸如纺织服装业和非金属矿产业雇佣了超过20%的制造业部门工人,但是到2007年,这一比例已经下降到了15%。相反,电器设备和通信业就业比重从1998年的8%增长到了2007年的15%。这表明中国的制造业正在向生产更为复杂精细的产品转型,反映出中国在制造业产业价值链上的提升(Yu, 2011)。Brandt and Thun(2010)发现国外企业产品生产的本地化在中国制造业向高附加值产品(诸如建筑设备、机械工具和汽车)转型上同样扮演了重要角色。

中国制造业产业升级的趋势导致了诸如越南等更具劳动力成本优势的国家的廉价制造业产品的出口增长(McCaig and Pavcnik, 2012)。这一转移并没有阻碍中国制造业的发展,相反,中国的制造业随着其比较优势的演进进一步发展了(Lin, 2011)。

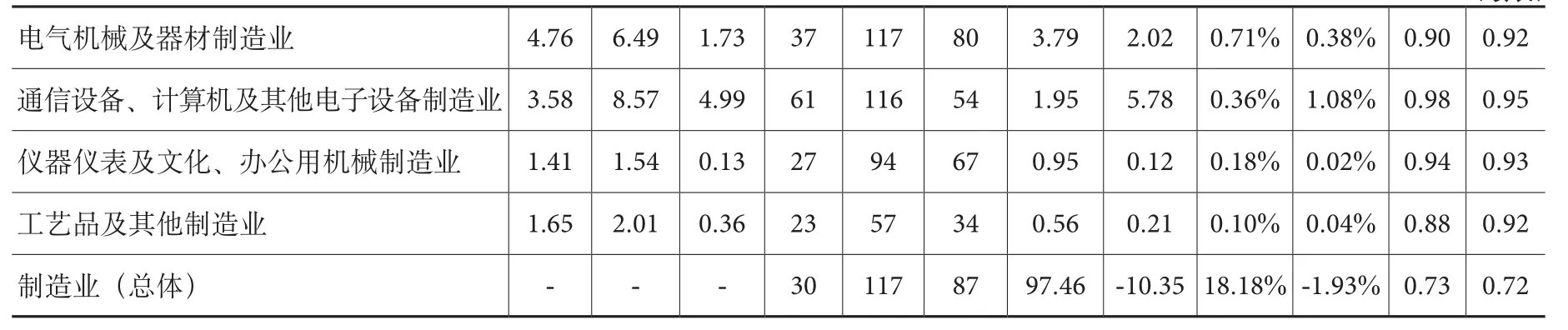

在所有的制造业部门,我们都观察到了快速的劳动生产率提升。在1998至2007年间,制造业部门总体劳动生产率从年人均3万元增长到了年人均11.7万元(1998年不变价)。制造业部门大部分的劳动生产率增长都来自部门内增长,各行业平均增长率大约为18.2%。

表6 制造业“部门内”和“结构变迁”劳动生产率增长:1998-2007

(续表)

实际上,制造业部门内的结构变迁略微降低了总体劳动生产率,较低生产率行业的扩张导致总体劳动生产率下降了大约1.9%。一个可能的解释是高生产率部门的增长导致了进一步的资本深化,降低了劳动力需求。然而,尽管制造业内部结构变迁对总体劳动生产率增长的贡献为负,电气设备机械制造行业和通信电子设备行业的扩张为生产率的年增长贡献了1.46%。这表明,尽管有些行业的劳动生产率已经高于平均水平,其就业扩张仍然强劲。

六、结论

本文考察了中国的结构变迁及其同1990年至2007年间中国的爆发式经济增长的关系。中国旨在鼓励FDI流入的产业政策的成功是制造业劳动生产率快速增长的重要推动力之一。FDI的流入不仅促进高效率国外企业的投资设厂,也促进了国内企业经营绩效的提升。中国制造业部门的扩张进一步推动了服务业部门的增长,使得现代部门可以吸收大量的农业部门剩余劳动力。通过利用贸易扩张对制造业部门的冲击,综合采用OLS和2SLS估计,我们发现由外部需求引起的服务业部门就业扩张甚至比制造业部门更为强劲。“制造业乘数”效应导致了中国现代部门就业的快速扩张,吸收了大规模的农村——城市迁移流动劳动力。加上中国对国内人口流动和迁移管制的放松,现代部门源源不断的廉价劳动力的涌入使得中国得以以很低的产品价格同其国际对手展开竞争。另一方面,农业部门大量剩余劳动力的离开,也提升了农业部门的劳动生产率。这表明,对于其他旨在提升农业部门生产率的发展中国家而言,同样可以把政策重点放在推动现代部门增长。

还不清楚其他国家是否能够效仿中国模式以推动结构变迁。中国在许多方面有其特殊性,使得任何模仿都变得更为困难。首先,中国在改革开放之前的增长停滞主要源于人为的对自由市场经济的限制性政策。其他国家可能存在其他更为基础性的问题。其次,在中国快速增长期,中国有非常稳定的政府体系,这使得国外投资者可以放心地进行投资,而不用担心由政治暴力导致的利益损失。然而,在许多非洲国家这一条件并不具备。再者,中国大量的农村劳动力愿意接受很低的工资水平,并且即使在低工资水平和恶劣的工作环境中仍然能够很好地进行工作。在其他国家,工人们未必愿意如此。然而,也没有理由能够完全排除同样的模式在其他国家发挥作用的可能。在1978年以前,中国仍然是一个贫穷的农业国,而今天,中国已经成为“世界工厂”。

[1]Aitken, Brian, Gordon H. Hanson, Ann E. Harrison. Wages and Foreign Ownership: A Comparative Study of Mexico, Venezuela, and the United States[J]. Journal of International Economics, 1996, 40.

[2]Alvarez-Cuadrado, Francisco, Markus Poschke. Structural Change Out of Agriculture: Labor Push versus Labor Pull[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2001, 3.

[3]Autor, David, David Dorn, Gordon Hanson. The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States[J]. Mimeo, 2011,. http://economics.yale.edu/sites/default/files/files/Workshops-Seminars/Labor-Public/ autor-110908.pdf.

[4]Brandt, Loren, Chang-Tai Hsieh, Xiaodong Zhu. Growth and Structural Transformation in China. In Loren Brandt, and Thomas G. Rawski, eds., China’s Great Economic Transformation 683-728. New York: Cambridge University Press, 2008.

[5]Brandt, Loren and Eric Thun. The Fight for the Middle: Upgrading, Competition, and Industrial Development in China[J]. World Development, 2010, 38(11).

[6]Ciccone, Antonio. Agglomeration Effects in Europe[J]. European Economic Review, 2002, 46.

[7]Ciccone, Antonio, Robert E. Hall. Productivity and the Density of Economic Activity[J]. American Economic Review, 1996, 86(1).

[8]Deichmann, Uwe, Somik V., Lall, Stephen J. Redding and Anthony J. Venables. Industrial Location in Developing Countries[J]. World Bank Research Observer, 2008, 23(2).

[9]Du, Luosha, Ann Harrison, and Gary Jefferson. Do Institutions Matter for FDI Spillovers? The Implications of China’s“Special Characteristics. NBER Working Paper, No.16767, 2011.

[10]Ebenstein, Avraham, Margaret McMillan, Yaohui Zhao, et al. Understanding the Role of China in the ‘Decline’ in US Manufacturing. Working Paper, 2012. https://scholars.huji.ac.il/sites/default/files/avrahamebenstein/files/ebenstein_ mcmillan_zhao_zhang_march_20121.pdf.

[11]Ebenstein, Avraham. Winners and Losers of Multinational Firm Entry into Developing Countries: Evidence from the Special Economic Zones of the People’s Republic of China[J]. Asian Development Review, 2012, 29(1).

[12]Fan, Shenggen. Effects of Technological Change and Institutional Reform on Production Growth in Chinese Agriculture[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1991, 73(2).

[13]Fan, Shenggen, Philip G. Pardey. Research, Productivity, and Output Growth in Chinese Agriculture[J]. Journal of Development Economics, 1997, 53(1).

[14]Fan, Shenggen, Xiaobo Zhang, Sherman Robinson. Structural Change and Economic Growth in China. Review of Development Economics, 2003, 7(3).

[15]He, Canfei, Junson Wang. Regional and Sectoral Differences in the Spatial Restructuring of Chinese Manufacturing Industries during the Post-WTO Period[J]. GeoJournal 2010, 77(3).

[16]Ianchovichina, Elena, Will Martin. Trade Liberalization in China’s Accession to WTO[J].Journal of Economic Integration, 2001, 16(4).

[17]Li, Cheng. Surplus Rural Laborers and Internal Migration in China: Current Status and Future Prospects[J]. Asian Survey, 1996, 36(11).

[18]Liang, Zai, Michael J. White. Internal Migration in China, 1950-1958[J].Demography, 1996, 33(3).

[19]Lin, Justin Yifu. New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development[J]. World Bank Research Observer, 2011, 26(2).

[20]Liu, Zhiqiang. Institution and Inequality: the Hukou System in China[J].Journal of Comparative Economics, 2005, 33.

[21]Long, Cheryl, Xiaobo Zhang. Cluster-based Industrialization in China: Financing and Performance[J].Journal of International Economics, 2011, 84(1).

[22]McCaig, Brian, Nina Pavcnik. Country Studies of Structural Change: The Case of Vietnam. Mimeograph, 2012. https://www. dartmouth.edu/~npavcnik/docs/Vietnam_structural_change_October_2013.pdf.

[23]McMillan, Margaret S., Dani Rodrik. Globalization, Structural Change and Productivity Growth. NBER Working Paper, No.17143.

[24]Pack, Howard, Kamal Saggi. Is There a Case for Industrial Policy? A Critical Survey[J]. World Bank ResearchObserver 2006, 21(2).

[25]Porter, Michael E. Clusters and the New Economics of Competition[J]. Harvard Business Review, 1998, 76(6).

[26]Taylor, Jeffrey R. Rural Employment Trends and the Legacy of Surplus Labour, 1978-86[J]. The China Quarterly, 1988, 116.

[27]Taylor, Jeffrey, Judith Banister. Surplus Rural Labor in the People’s Republic of China.” In Gregory Veeck eds., The Uneven Landscape: Geographic Studies in Post-reform China pp. 87-120. Geoscience and Man Department of Geography and Anthropology, Louisiana State University (USA), 1991, Vol. 30.

[28]Yeung, Yue-man, Joanna Lee, Gordon Kee. China’s Special Economic Zones at 30[J]. Eurasian Geography and Economics, 2009, 50(2).

[29]Yu, Miaojie. Moving up the Value Chain in Manufacturing for China. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1792582 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1792582, 2011.

[30]Wang, Lili, Adam Szirmai. Productivity Growth and Structural Change in Chinese Manufacturing, 1980-2002[J]. Industrial and Corporate Change, 2008, 17(4).

[31]Zhang, Xiaobo and Kong-Yam Tan. Incremental Reform and Distortions in China’s Product and Factor Markets[J].The World Bank Economic Review, 2007, 21(2).

[32]Zhao, Yaohui. Rural-to-Urban Labor Migration in China: The Past and the Present. In West, Loraine A. and Yaohui Zhao eds., Rural Labor Flows in China, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2000, pp. 15-33.

[33]Zhao, Zhong. Migration, Labor Market Flexibility, and Wage Determination in China: A Review[J]. The Developing Economics, 2005, XLIII-2.

Industrial Policy, Structural Change, and Labor Productivity Growth in China: 1990-2007 ZHANG Chuan-chuan

(School of Economics, Central University of Finance and Economics, Beijing, 102206, China)

This paper examines the success that Chinese policy efforts had on generating structural change and their impact on labor productivity and income. First, this paper calculates the contribution of structural change and within-sector productivity growth to China’s overall labor productivity. Second, this paper examines the policies that were most responsible for China’s success at generating structural change, and highlight the role of China’s Special Economic Zones which attracted foreign direct investment, led to marked improvements in manufacturing productivity, spurred the creations of industrial clusters and employment, and also estimates the job multiplier effects of manufacturing employment. Third, this paper investigates in greater detail which industries within manufacturing experienced the largest growth in employment and productivity. Results suggest that most of the productivity improvement in manufacturing was related to within sector productivity increases and shifts towards higher-end goods. The paper concludes with a brief discussion of the policy implications of the Chinese experience for other developing countries.

Industrial Policy; Structural Change; Labor Productivity

F061.5

A

2095-7572(2017)04-0017-17

〔执行编辑:韩超〕

2017-5-22

张川川(1985-),男,中央财经大学经济学院副教授,硕士生导师,研究方向劳动经济学、健康经济学和发展经济学。